双腔中心静脉导管代替腹膜透析管在儿童急诊腹膜透析中的应用

徐志坚

(广西梧州市红十字会医院肾内科,梧州市 543002)

腹膜透析(PD)是一种简便的肾脏替代治疗方法。我科于2005年7月至2012年7月利用双腔中心静脉导管代替PD管进行急诊PD,治疗儿童急性肾功能衰竭(ARF),取得理想效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我院2005年7月至2012年7月用PD治疗ARF患儿8例,男5例,女3例;体重3~22 kg。入院诊断为先天性肛门闭锁1例,败血症并感染性休克2例,脓胸肺叶摘除术后1例,先天性心脏病术后1例,溶血尿毒综合征1例,重度烧伤1例,急性肾炎1例。经呋塞米2~4 mg/kg静注等治疗无效。无尿>12 h或少尿>24 h,排除血容量不足等因素,即行PD治疗。

1.2 置管方法 采用双腔中心静脉导管,采用Seldinger技术行床边置管,选脐平面下2~3 cm处为穿刺点。向耻骨联合方向斜行进针,临近刺破壁腹膜时推注肝素生理盐水以冲开腹腔脏器,向膀胱直肠凹陷处送入导引钢丝。然后将双腔中心静脉导管沿导引钢丝插入腹腔,使其末端达膀胱直肠凹陷处,导管外接一次性引流袋,作为PD液的流出通路。在脐水平线上沿按同样方法再置入另一双腔中心静脉导管,亦可使用单腔深静脉导管作为PD液进入腹腔的入路。导管用粘贴伤口敷料、胶布等妥善固定于腹壁。

1.3 PD体外连接 取1付输血器,将插瓶针插入PD液袋肝素帽内引流出PD液,然后将输血器静脉输液针头插入双腔中心静脉导管(流入管)的肝素帽中。如果输血器插瓶针过大(非双钢针式)不能插入,可用无菌剪沿插瓶针根部将输血器塑料管剪断。另取1个输血器的圆锥接头,其两端分别连接静脉输液针和输血器,然后将静脉输液针插入PD液袋肝素帽内引流出腹透液。取1个一次性引流袋,将其圆锥形接头直接连接于双腔中心静脉导管(流出管)中。

1.4 PD方法 PD液选用广州百特医疗用品有限公司出品的PD液,根据患儿水钠潴留情况分别选用1.5%、2.5%、4.25%PD液。若一时无商品化的 PD液,而又需要紧急抢救病人,可采用静脉制剂临时配置[1],装于3 L袋中备用,碳酸氢钠临用时加入,或从另一管路同时按比例进入腹腔。PD液用电热毯或恒温箱、微波炉、热水袋等预热至36℃ ~37℃后,从入路流入腹腔,采用IPD透析方式,每次灌入为30~50 m l/kg,腹腔内留置30~60 min/次,然后从流出通路流出,每天8~10次交换,总量可达 5 000~10 000 mL。也可以15~30 ml/(kg·h),24 h 持 续 流 入、流 出[2]。前1~2袋PD液加入适量抗生素和少量肝素(每2 L腹透液加入肝素3 mg),预防腹腔感染和插管时流入腹腔的血液堵管。当患儿尿量达2~3 ml/(kg·h)、水肿基本消退、肾功能指标接近正常时停止透析,观察24 h,肾功能进一步好转即可拔除腹壁上的插管。

1.5 标本的采集及检测 采集PD治疗各时相静脉血送检;用尿布称重、膀胱插管导尿计量等方法计算24 h尿量。

1.6 统计学处理 采用SPSS 13.0软件,计量资料用()表示,治疗前后均数比较采用配对 t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

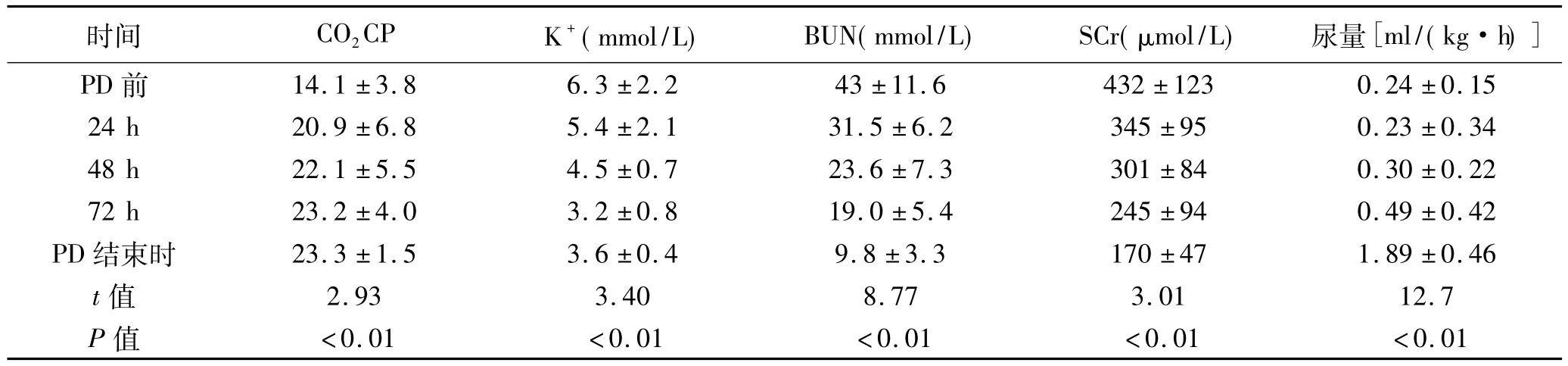

在PD过程中2例患者死于多器官功能障碍综合征(MODS),6例抢救成功,患儿心电、血压趋于稳定,水肿渐消退,尿量增加,肾功能好转。详见表1。

表1 PD治疗前后尿量及各项代谢指标的比较 (n=8,)

表1 PD治疗前后尿量及各项代谢指标的比较 (n=8,)

t、P为PD前与PD结束时的比较

14.1 ±3.8 6.3 ±2.2 43 ±11.6 432 ±123 0.24 ±0.15 24 h 20.9 ±6.8 5.4 ±2.1 31.5 ±6.2 345 ±95 0.23 ±0.34 48 h 22.1 ±5.5 4.5 ±0.7 23.6 ±7.3 301 ±84 0.30 ±0.22 72 h 23.2 ±4.0 3.2 ±0.8 19.0 ±5.4 245 ±94 0.49 ±0.42 PD 结束时 23.3 ±1.5 3.6 ±0.4 9.8 ±3.3 170 ±47 1.89 ±0.46 t值 2.93 3.40 8.77 3.01 12.7 P值)]PD前时间 CO2 CP K+(mmol/L) BUN(mmol/L) SCr(μmol/L) 尿量[m l/(kg·h<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

3 讨论

由于儿童体重小,很难有相配套的血透装置,而且四肢血管细,血液透析的血管通路难以建立。儿童腹膜面积相对较大,又不具成人血管硬化所致腹膜毛细血管改变,儿童PD对溶质清除率充分。因此PD可作为儿童肾功能衰竭的主要疗法[1]。PD是利用腹膜的半透膜特性,将血液中的代谢产物等肾毒性物质及多余的水分弥散或超滤入PD液中,清除体外,对血流动力学无影响,而且PD治疗无需静脉应用肝素等抗凝剂,不增加术后患儿的出血风险。本组经PD治疗后,血清SCr、BUN、K+及CO2CP均逐渐好转,水肿减轻,未出现低血压、心衰等血流动力学变化及严重出血,死亡患儿均与PD治疗无关。说明PD疗效肯定、血流动力学稳定,较血液透析更适合儿童。

理想的PD导管应具备以下条件[3]:①由无毒的惰性材料制成,可弯曲,质量稳定;②具备高的光洁度,能够有效避免微生物在其表面聚集而发生腹膜炎;③不透X线,便于影像学检查;④受体温、透析液酸碱度、透析液成分及消毒剂的影响而不发生质量改变,以防止长期使用过程中发生化学性腹膜炎和异物反应;⑤导管应在皮下和腹膜上两个部位牢固地与组织结合,以有效防止漏液和皮下隧道感染;⑥具备良好的生物相容性,不易被大网膜包裹。目前最常使用的Tenckhofff腹膜透析导管由内径为2.6 mm、外径为5 mm的硅胶管构成,有单涤纶套管和双涤纶套管两种。单涤纶套管较易植入和拔除,多用于急性肾功能衰竭等短时透析。近年来,有学者采用亲水性的聚氨基甲酸乙酯(Polyurethane,PU),中文名称聚氨酯,制成PD导管,这种导管比硅酮管更光滑、更坚固[4]。双腔中心静脉导管的材质采用第二代聚氨酯(polyureⅡ),稳定性高,生物相容性好,在皮下段较硬,在体温下自动软化,不易形成网膜的包裹、梗阻,导致引流不畅,基本符合PD导管的条件,因此可以代替PD管进行急诊PD。

幼儿腹腔较小,个体差异较大,目前尚无儿童各年龄阶段均适用的商用PD管。以往我科将Tenckhofff腹膜透析导管剪短,末端刺侧孔,或应用各种其他导管进行外科手术置管PD。但在治疗中发现导管相对于儿童腹腔过大,且儿童腹壁菲薄,难以埋置导管上的涤纶套,导管材质过硬、弹性差,腹透液容易渗漏。同时,术中儿童不配合,不易放置到膀胱直肠凹陷处,容易出现导管移位,导致PD液引流不畅。而采用双腔中心静脉导进行PD,无需开腹手术,床边穿刺置管,操作简便。常温下管腔较硬,不易压迫变形,一般不用扩张皮下即可轻松送入腹腔,损伤小,不易出现PD液渗漏。双腔导管具有顶端、侧端出口,而且患儿均需卧床,避免了导管在腹腔内位置移动,故一般均引流通畅。

如出现引流不畅,可改变患儿体位,轻揉腹部,或转动导管、稍微调整导管在腹腔的深浅度。如果行床边B超、X光检查发现为导管移位,可以重新插入导引钢丝将漂移的导管拨回。如为蛋白块、纤维块阻塞导管,可予以肝素加尿激酶,注入导管后并封管5~10 h。如果仍不能解决,可予以拔除导管,在下方反麦氏点重新置管,甚至可以在不同部位同时安置2条中心静脉导管作为PD液的流出通路。

以往儿童急诊PD置管多不主张采用直接穿刺,这是由于极易损伤脏器。故在穿刺前应首先仔细体检及行B超检查排除穿刺部位有肿大的脏器、严重肠胀气等情况。本组多数患儿由于急性肾功能衰竭,水、钠潴留,均有不同程度的腹水,具有一定的保护作用。只要是缓慢、小心地进针,即使不慎穿刺中针尖碰到肠管,肠管亦会滑动,不易刺伤。在操作中,笔者发现穿刺针过于锋利,而且儿童腹壁菲薄、皮肤细嫩,穿刺时针尖进入腹腔时突破感不明显,故在穿刺前可以将针尖稍作打磨,使其变顿,这样穿刺时突破感明显,而且更不易损伤腹腔脏器,很好地提高了操作的安全性。

PD液分别由2条不同的管路进、出腹腔,比进、出腹腔PD液共用同一管道腹腔污染机会减少,而且操作更简便,无需要碘伏帽等。亦可以采用PD液同时由脐水平以上的导管流入,另一导管同时流出的方式,这样透析液流量增大,能使腹膜两侧的弥散浓度梯度最大化,从而增加小分子溶质的清除。而且连续PD液的冲洗,能减少纤维蛋白或血块堵塞管道的机会。

碳酸氢盐是一种生理性的理想缓冲碱,碳酸氢盐PD液与乳酸盐PD液相比,其生物相容性更好,但因为它很容易和PD液中的钙、镁形成沉淀而引起PD液的不稳定。故碳酸氢盐PD液需在使用之前临时配置,或采取双室袋系统,将碳酸氢盐与钙盐、镁盐分开袋装,在使用时将两系统混合[6]。由于PD液入路采用双腔中心静脉导管,故可以将自行配制PD液的碳酸氢盐与钙盐、镁盐同时分别由双腔中心静脉导管的2个管路输入,能效避免副作用。标准的PD体外连接装置无法实时观测PD液进入腹腔的速度。而利用输血器的插瓶针插入PD液袋肝素帽引流PD液,通过观察茂菲氏滴管,则可以直观了解PD液进入腹腔的速度以及管路通畅情况。

本组患儿均未出现腹膜炎、穿刺孔渗漏、出血、损伤腹腔脏器等并发症,导管引流基本通畅。综上所述,与传统的PD相比,应用双腔中心静脉导管代替PD管进行急诊PD具有损伤小、安全有效、操作简便、治疗费用低廉等特点,值得推广。

[1] 刘伏友,彭佑铭主编.腹膜透析[M].北京:人民卫生出版,2000:195.

[2] 常 平,陶少华.改良腹膜透析治疗急性肾衰[J].实用儿科临床杂志,2005,20(5):408.

[3] Ash SR.Chronic peritoneal dialysis catheters:challenges and design solutions[J].Int JArtif Drgans,2006,29(1):85-94.

[4] 李 寒,王世相.腹膜透析导管的种类和评价[J].国际移植与血液净化杂志,2006,4(6):9.

[5] 王海燕主编.肾脏病学[M].北京:人民卫生出版,2008:2072.