芦山MS7.0级地震前的形变空区特征研究1

牛安福 张凌空 李 媛 闫 伟 赵 静 吉 平

芦山7.0级地震前的形变空区特征研究

牛安福 张凌空 李 媛 闫 伟 赵 静 吉 平

(中国地震台网中心,北京 100045)

上世纪70年代以来,国内外基本形成了以监测震中附近断层预滑动进行地震预测的研究思路,但近些年来,一些大地震前近震源区域的形变变化却引起了巨大的争议。本文应用芦山地震震中附近跨断层及连续形变观测资料,分析了震前不同阶段地形变变化的特点,讨论了震中附近区域异常时空演化过程。分析结果表明,沿鲜水河断裂带一些跨断层基线、安宁河及则木河断裂带个别场地的跨断层水准基线出现的显著异常变化,这些异常出现在远离芦山地震震中的区域上;在近震源区域,在龙门山断裂带南段的一些断层水准变化量极小,在鲜水河、龙门山和安宁河3条主要断裂围成的三叉口地区,倾斜、应变、重力及断层水准和蠕变观测临震前未有显著的异常变化,该区是形变变化或形变异常分布的“空区”。本文也与汶川地震前形变异常分布进行了对比,认为震前形变“空区”现象可能是强震前的一种共性特征。

芦山地震 近震源区 连续形变 跨断层 形变活动空区 地震预报

引言

2013年4月20日发生的芦山7.0地震位于龙门山断裂带南段,破裂特征与汶川8.0地震相似,属于逆冲型地震。临近芦山7.0地震震前的形变前兆分布,为认识逆冲型地震孕育过程及其伴随的前兆现象等提供了不可多得的信息。该次地震前,在鲜水河断裂带、沿安宁河、则木河断裂带都观测到一些较显著的断层活动异常,而近震源区所在的龙门山断裂上地震前短期形变异常则较为少见。

大地震前,近震源区域形变前兆变化是进行地震预报的基础,但震前如何变化则仍是有争议的。基于扩容扩散和扩容引起的摩擦滑动模型及地震破裂成核过程模型(Nur,1972;Mjachkin等,1975;Rummel等,1978;Das等,1981;Dubrovskiy等,2006),地倾斜应变观测等被认为是监测地壳形变和捕捉地震前兆的重要手段,但实际观测结果表明,这些模型对于小震可能是有效的,一些学者早期对小地震前地倾斜应变信号及与地震间的相关性进行了一定程度的研究(Johnston等,1974;McHugh等,1978);但对于强地震,临震前尽管观测到一些突出的短期异常,但通常远离震中区域(Mogi,1985;牛安福等,2009;2012),因而研究较少,也没有形成较成熟的分析方法。而越是靠近震源区域,由于临震前变形不显著,同样引起对以监测断层预滑动预报地震思路的质疑(Takemoto,1991;Johnston等,1990;Linde等,1992;Bilham,2005;Amoruso等,2010;牛安福等,2012)。

本文针对临震前跨断层、地倾斜、重力等形变变化特征,提出了震前可能出现的形变异常“空区”现象,并探讨了其在大地震短期预报中的意义。

1 芦山地震前周边跨断层形变异常分布

沿龙门山断裂带、鲜水河断裂带、安宁河、则木河断裂带,自20世纪70年代末开始,四川省地震局陆续开展了跨断层水准基线测量和断层蠕变测量,断层水准基线观测周期为1-3个月。

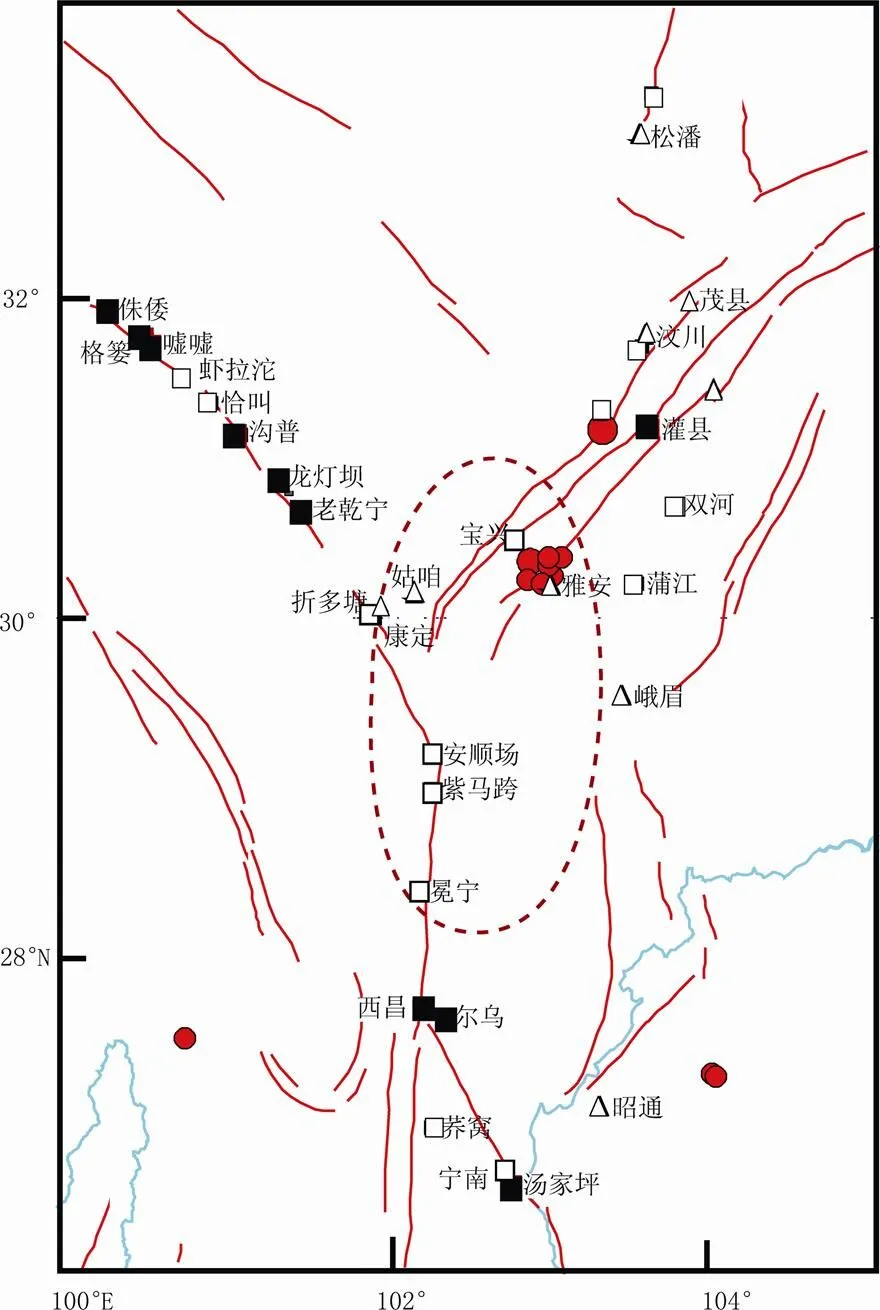

1.1 鲜水河断裂带异常分布

芦山地震前鲜水河断裂带有11个断层观测场地,较为显著的异常变化主要是侏倭、格篓、虚墟、龙灯坝和老乾宁跨断层基线,这些基线长期变化趋势给出了巴彦喀拉块体南边界以左旋运动为主的结果,而2013年1月、3月份的观测结果给出了显著的转折变化,短期的活动以右旋为主(图1)。

该断裂带跨断层水准变化与断层基线相比不显著。沿鲜水河断裂带还有虾拉沱、恰叫、沟普、老乾宁和龙灯坝断层蠕变测量和虾拉沱、沟普、老乾宁、龙灯坝等基线测量场地,除沟普外,多以趋势异常为主。

(1)侏倭基线。该场地距离雅安地震震中280km。该断层观测场地自1980年开始观测,AB边长168m,AC边长288m左右。早期每2-3个月测量一期,汶川8.0地震后每月测量一期。1982年以来,该处断层的水平运动呈左旋张性活动。AB边平均以0.8mm/a左右速率拉张,临震前有短时异常扰动;AC边平均以1.0mm/a速率缩短,汶川8.0地震后,AC边变化较小,2013年1月前后加速压缩,震前最大压缩量达2.8mm,异常持续时间约3-4个月。

(2)格篓基线。该场地距离雅安地震震中270km。该断层观测场地自1982年开始观测,AB边长72m,AC边长96m左右。早期每2-3个月测量一期,2004年起每月测量一期。1982年以来,该处断层的水平运动呈左旋张性活动,平均活动量在0.1mm/a左右。2001年昆仑山口西8.1地震后,年变幅度增大,但年变速率未有大的改变。2012年5月起基线趋势出现转折,2013年1月有明显加速转向,AB测边出现大幅度缩短变化3.5mm,异常持续时间近4个月。

(3)虚墟水准、基线。该断层观测场地距离雅安地震震中260km。该场地基线观测自1980年开始,AB边和AC边基线分别长215m和240m左右,每1-3个月观测一期。基线Lab和Lac受2001年昆仑山口西8.1地震、2004年印尼苏门答腊9.0地震及2008年汶川8.0地震影响,基线变化趋势发生改变。汶川地震后,断层呈左旋张性活动,2011年底至2012年10月份拉张的趋势有所减弱,2013年1月AB测边出现大幅度压性变化,加速持续时间近4个月,幅度达2.96mm。

(4)龙灯坝基线。该断层观测场地距离雅安地震震中160km。该场地基线观测自1985年开始,AB边和AC边基线分别长48m和72m左右,每1-3个月观测一期。龙灯坝场地的水平运动历来较弱,1991-2002年间两测边均以0.04mm/a左右速率变化,2003-2006年以0.19mm/a左右速率拉张。2011年11月开始至2013年1月,AB测边出现持续时间13个月的下降,最大幅度为2.03mm。

(5)其它场地基线。老乾宁断层观测场地距离雅安地震震中140km。该场地基线观测自1979年开始,每1-3个月观测一期。2012年以来两测边观测曲线波动变化,临震前无明显的加速断层活动。折多塘断层基线(距芦山地震震中110km)呈现较稳定的趋势,无显著的短期加速异常变化。

从鲜水河断层基线变化特征可知,显著的短期异常变化主要分布在沟普以西地段,而鲜水河东南段,龙灯坝基线、老乾宁及折多塘基线则没有明显的短期加速异常。

鲜水河有虾拉托、恰叫、沟普、龙灯坝和老乾宁蠕变观测场地,震前沟普场地断层蠕变异常变化较显著。

1.2 沿龙门山断裂带形变异常分布

沿龙门山断裂带断层活动主要表现为汶川8.0地震后的调整。震中周围较近的观测场地包括宝兴、灌县和双河水准。

(1)宝兴水准。该场地水准观测开始于汶川8.0地震后,距离芦山地震震中15km。从2010以来的观测结果来看,水准变化幅度较小,震前3年变化幅度仅0.6mm。震前有小幅扰动,但也在动态范围内(图2)。

(2)双河水准。双河场地跨越龙门山前山断裂带之安县-灌县断层中段的双河断层,距离芦山地震震中90km。1991年以来,双河短水准的变化主要在2mm范围内波动。汶川8.0特大地震前没有监测到明显的前兆异常,但同震变化非常显著,上盘相对下盘下降7.76mm。汶川8.0地震后,断层一直处于压性调整活动阶段,年动态变化在1.5mm范围内(图2)。

(3)灌县水准。灌县水准场地距离芦山地震震中100km。2000年以来,具有较稳定的年周期。受汶川8.0地震的影响,产生显著的同震变形。之后至芦山地震前,呈现持续下降,幅度达3mm,是龙门山断裂带上水准变化速率相对较大的场地之一(图2)。

1.3 沿安宁河、则木河断裂带形变异常

震前沿安宁河、则木河断裂带突出的形变异常主要有西昌、尔乌水准和汤家坪水准基线。宁南、冕宁、安顺场等场地水准存在一定的变化,但不显著;紫马跨断层蠕变在8.0川地震后出现年变化幅度增大现象,震前年变化较为稳定。

(1)西昌水准。西昌短水准测量场地位于西昌市李金堡镇,距芦山地震震中270km。场地布设了A-B-C-A短水准监测环线,其中A-B、B-C为跨断层斜交边。资料显示,1988-2000年间,年平均速率在0.27mm/a左右,断层略显张性活动。2004年开始对该场地进行每年6期的加密观测,2004-2009年连续6年的观测显示该处断层无明显变化,年变化比较清晰。2010年4月至2010年6月的观测显示,该场地两测线同时出显明显的变化,BA测线下降3.89mm,AC测线上升了4.46mm。2010年7月-2011年3月有所转折。2011年5月至2012年5月,两测线又同时出现明显的变化,BA测线下降了10.6mm,AC测线上升了10.5mm。2012年7-9月的观测资料显示曲线有所转折,在川滇交界先后发生了2012年6月24日的盐源5.7级地震和2012年9月7日的彝良5.6级地震,震中距分别为150km、180km,2次地震发生在该水准转折变化过程中(图3),2013年1月观测结果显示再次发生转折,持续时间4个月左右。

(2)尔乌水准。尔乌短水准在2008年之前的变化显示此处断层垂直活动较弱。汶川8.0大震后打破了年变改变往年同期的上升变化,出现近3mm幅度的异常扰动。2010年玉树地震后,趋势再次发生转折,上升幅度达2.34mm后恢复。2012年开始异常再次出现,上升幅度为2.23mm,临震前出现转折(图3)。

(3)汤家坪水准、基线。该观测场地位于则木河断裂带紧靠南东的尾端地段,距离芦山地震震中360km。汤家坪场地建成于1980年。该场地水准在2003-2007年间波动幅度较大,2008年汶川8.0地震后,AB边和AC边出现趋势转折,在2011年出现近20mm的变化,2012年下半年出现转折,转折前后发生了盐源和彝良两次中等地震(图3)。

该场地基线长期变化具有10年左右周期。2003-2007年出现较大幅度的异常扰动,2008年汶川8.0地震后,趋势出现转折。2011年开始加速伸长,意味着发生了较大幅度的左旋运动,年最大幅度达20mm,盐源和彝良两次中等地震均发生在基线达到最大值前后,临近芦山地震前,基线转折(图3)。

2 芦山地震前近场形变变化特征

芦山地震近震源区域的形变观测点包括宝兴跨断层场地,雅安和姑咱等连续形变观测台站。

芦山地震震中最近的跨断层观测场地是宝兴场地,距离15km。该场地跨断层水准结果表明,其变化幅度在研究区域内是最小的,震前3年其变化幅度也只有0.6mm,且震前扰动变化未超出2倍动态范围(图4)。

(1)雅安台地倾斜变化。雅安地震台处于龙门山断裂带西南段,位于芦山地震及震中区域。雅安地震台地形变观测仪器为JB型金属水平摆倾斜仪,2003年完成数字化改造,仪器工作周期14.2±0.1s。仪器洞室东西走向,条石拱砌,进深7m,顶层及两侧覆盖厚度>20m,仪器墩高60cm,岩性为砂泥岩。仪器洞室年温度变幅≤1.6℃,日温度变幅≤0.2℃,相对湿度>95%。日照和洞内潮湿对观测会有些干扰,但年周期变化较为稳定。

该台倾斜潮汐记录数据分析结果表明,除个别计算粗差外,M2波潮汐因子及相位较为稳定。应用傅里叶周期分析方法,可提取相应的年周期成份。尽管该台地倾斜矢量模在震前没有出现显著的异常变化,但年周期成分自2008年开始则出现逐年下降特征(图4)。

(2)姑咱台地形变变化。姑咱台处于北西向的鲜水河断裂带、北东向的龙门山断裂带和南北向的安宁河断裂带复合部位靠北的地段,距离芦山地震震中90km。洞室的岩性为前震旦纪似斑状黑云母花岗闪长岩,形变洞进深90m,覆盖厚度大于70m,洞温18.5℃左右,日温变幅小于0.03℃,年温变幅小于0.5℃,相对湿度大于95%;内有DZW型重力仪、SQ型水平摆、DSQ型水管倾斜仪、SS-Y型伸缩仪和YRY分量钻孔应变仪等。

由该台多套倾斜仪、应变仪记录到的数据计算得到的M2波潮汐因子及相位无显著的短期异常变化。该台定点重力结果中的年周期成分在2004-2005年、2010-2011年扰动幅度较大,然后逐年变小,之后分别发生了汶川8.0地震和芦山7.0地震(图5)。

3 芦山MS7.0地震前形变异常空区现象及与汶川地震震前变形的比较

震前出现的一些突出的形变异常是否与芦山7.0地震相关,是地震前兆研究面临的最基本的问题之一。以往通常按照地域范围来建立异常与地震间的相关性,但结果表明,这难以解释强地震前发生的一些形变前兆现象。

对于大地震而言,与其相关的前兆变化可能出现在很远的区域。例如1944年日本Tonankai 8级地震前观测到显著的倾斜异常,Kagegawa测点距离地震震中约300km(Mogi,1985)。为解决远场形变异常与地震间的相关性,作者提出了相应的时间依赖判别准则,即异常越是接近地震发生时刻,其与地震的相关性越高。该准则适用于开放系统或无限、半无限空间内事件间相关性的研究。

考虑到芦山地震前鲜水河断裂带出现的断层基线短期加速变化及观测周期,估计其异常持续时间在=90-120天范围内;安宁河、则木河断层水准在巨幅异常结束至芦山地震前,持续时间在=180—240天范围内。依据形变短期加速异常持续时间与地震震级间的联系(牛安福,2003),估计其相应对应的震级范围分别为6.4-6.6±0.4和6.8-7.0±0.4,因此可认为芦山地震震前发生的这些异常变化与芦山地震具有一定的相关性。

综合分析芦山地震前各种形变异常特征不难发现,震前形变异常形成的“空区”是较明显的,该“空区”属于变形幅度小或异常变化不显著的区域(图6)。需要说明的是,受台站布局及观测手段多样性的影响,这里展示的只是一个大致的分布。

形变异常“空区”是临近强地震前出现的一种重要的前兆分布现象。周硕愚等(1997)利用精密水准复测结果和跨断层资料,研究了唐山地震前震源区域形变场的演化,并验证了形变空区与地震活动区及断层闭锁区域间的联系。牛安福等(1999)利用F检验方法研究了1996年2月3日丽江7.0地震前后异常强度的分布,提出了异常强度空区,并研究了形变“空区”内外地震活动性的差异。

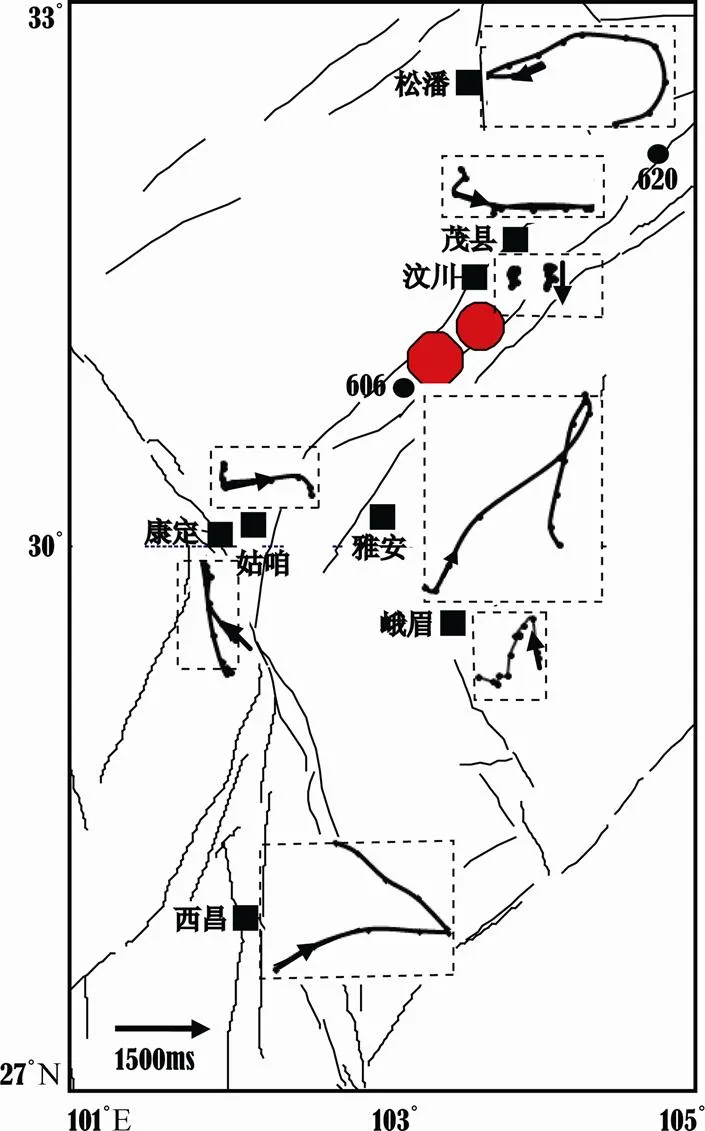

芦山地震前形变异常变化与汶川地震前相比有差别,也有共性。汶川地震前,地震震中附近或周围并没有检测到较为显著的短期异常变化(牛安福等,2009),而汶川地震震中区域形变变化幅度是其中最小的。汶川地震震中及周围汶川台、茂县台、峨眉台、西昌台、康定台、姑咱台、松潘台等多套金属摆或石英摆地倾斜仪震前记录到了地倾斜变化。从汶川台两套地倾斜仪观测结果可知,受金属丝与石英丝热涨系数差异,金属摆倾斜较石英摆倾斜年变幅度要大20%左右,因此,该研究区域上金属摆倾斜与石英摆倾斜矢量可进行一定程度的对比。图7给出了汶川地震前1年其附近倾斜矢量的分布。从图7可知,汶川地震震中处两套倾斜仪记录到的倾斜矢量在震前是变化最小的,而在其外围倾斜矢量变化幅度则较大。

汶川地震前地倾斜变化特征与重力变化特征也较为接近。从映秀606场地和北川620场地重力1998年以来的变化来看,重力在震前2—3年变化幅度有所减小(祝意青,2009)。

实、空矩形:跨断层异常、正常场地;实、空三角:定点形变异常、正常台站。虚线椭圆表示形变异常空区。灰色圆和红色圆分别表示2008年汶川地震后及2012年以来研究区域内发生的5.5级以上地震。红线、绿色线分别表示断层及河流分布

黑色矩形表示倾斜台站,邻近虚框内表示相应台站的倾斜矢量,黑色圆表示重力测点,红色圆表示汶川地震及其余震,箭头表示倾斜矢量随时间进程方向

4 讨论与结论

对芦山地震前多种形变观测数据的分析表明,强地震前近场与远场形变变化特征具有显著的差别。突出的断层活动异常主要分布在芦山地震的外围区域,在靠近震中附近地区,连续形变(倾斜、应变、重力)及断层水准和蠕变观测临震前未有显著的异常变化,是形变变化或形变异常分布的“空区”。震前震中区域的倾斜、重力年变化幅度在震前2-3年不是增大,而是减小。

与位于同一断裂带汶川地震前的形变异常分布相比,芦山地震前观测到的形变“空区”与汶川地震前观测到的近震源区形变特征是一致的。

芦山地震及汶川地震前短期内形变变化特征,为地震预报提供了新的思路。突出的形变异常变化是重要的指标,但往往不是未来强地震活动的区域;在突出形变异常所围成的区域内,如没有显著的形变异常变化,则可能是未来强地震发生的区域。

牛安福,张凌空,闫伟,吉平,2012. 汶川地震近震源区地形变短期前兆现象的解析. 地震,32(2):52—63.

牛安福,张凌空,闫伟,贾晓东,李晓帆,2009. 汶川地震前南北地震带中北段地形变变化特征的研究. 地震,29(1):100—107.

牛安福,张雁滨,柯丽君,刘祖荫,郑文衡,1999. 地震前地壳形变异常分布的非均匀性特征. 地震,19(2):149—154.

牛安福,2003. 地倾斜变化的突变性及与地震关系的研究. 地震学报,25(4):441—445.

周硕愚,施顺英,帅平,1997. 唐山地震前后地壳形变场的时空分布、演化特征与机理研究. 地震学报,19(6):559—565.

祝意青,徐云马,吕弋培等,2009. 龙门山断裂带重力变化与汶川8.0级地震关系研究. 地球物理学报,52(10):2538—2546.

Amoruso A., Crescentini L., 2010. Limits on earthquake nucleation and other pre-seismic phenomena from continuous strain in the near field of the 2009 L’ Aquila earthquake. Geophys. Res. Lett., 37: L10307.

Bilham Roger. 2005. Co-seismic strain and the transition to surface afterslip recorded by creep-meters near the 2004 Parkfield epicenter. Seism. Res. Lett., 76 (1): 49—57.

Das S., Scholz C.H., 1981. Theory of time-dependent rupture in the Earth. J. Geophys. Res., 86 (B7): 6039—6051.

Dubrovskiy V.A., Sergeev V.N., 2006. Short- and medium-term earthquake precursors as evidence of the sliding instability along faults. Physvcs of the Solid Earth, 42 (10): 802—808.

Johnston M.J.S., Linde A.T., Gladwin M.T., 1990. Near-field high precision strain prior to the October 18, 1989 Loma Prieta7.1 earthquake. Geophys. Res. Lett., 17: 1777—1780.

Johnston M.J.S., Mortensen C.E., 1974. Tilt precursors before earthquakes on the San Andreas fault, California. Science, 186: 1031—1034.

Linde T., Gladwin M.T., Johnston M.J.S., 1992. The Loma Prieta earthquake,1989 and earth strain tidal amplitudes: An unsuccessful search for associated changes. Geophys. Res. Lett., 19 (3): 317—320.

Mjachkin V.I., Brace W.F., Sobolev G.A., Dieterich J.H., 1975. Two models for earthquake forerunners. Pure. Appl. Geophys., 113 (1):169—181.

McHugh S., Johnston M.J.S., 1978. Dislocation modeling of creep-related tilt changes. Bull. Seismol. Soc. Amer., 68: 155—168.

Mogi K., 1985. Temporal variation of crustal deformation during the days preceding a thrust-type great earthquake: The 1944 Tonankai earthquake of magnitude 8.1, Japan. Pure. Appl. Geophys., 122 (6): 765—780.

Nur A., 1972. Dilatancy, pore fluids and premonitory variations oft/ttravel times. Bull. Seis. Soc. America, 62 (5): 1217—1222.

Rummel F., Alheid H.J., Frohn C., 1978. Dilatancy and fracture induced velocity changes in rock and their relation to frictional sliding. Pure. Appl. Geophys., 116: 743—764.

Takemoto Shuzo, 1991. Some problems on detection of earthquake precursors by means of continuous monitoring of crustal strains and tilts. J. Geophys. Res., 96 (B6): 10377—10390.

On the Weak Deformation Area Prior to the Lushan7.0 Earthquake

Niu Anfu, Zhang Lingkong, Yan Wei, Zhao Jing and Ji Ping

(ChinaEarthquake Networks Center, Beijing100045, China)

Since 1970’s earthquake prediction based on the monitoring pre-slip of faults near the epicenter has been carried at home and abroad. In recent years, there still exists a huge controversy regarding pre-seismic deformation changes nearby some great earthquake epicenters. In this paper, cross-fault and continuous deformation data around Lushan earthquake area were analyzed, and temporal evolution of anomalies were discussed. Our results show that (1) Some significant anomalies, observed at Xianshuihe, Anninghe and Zemuhe faul, distributed in an area away from the epicenter of the Lushan earthquake; (2) In the near source region, the fault leveling at southern section of the Longmenshan fault had changed at minimal level, in the intersection of Xianshuihe, Longmen and Anninghe-Zemuhe faults, no significant abnormal changes were observed by tilt, strain, gravity, fault leveling and fault creep, which is defined as a weak deformation area in this study. The spatial-temporal evolution of deformation anomalies prior to Lushan earthquake provides a new thinking for earthquake prediction.

Lushan earthquake;Near source region;Continuous deformation;Cross-fault;Weak deformation area;Earthquake prediction

1基金项目国家科技支撑项目专题(2012BAK19B02,2012BAK19B03),地震行业项目(201108009)联合资助

2013-06-15

牛安福,男,生于1964年。博士,研究员。主要研究方向:地形变化机理。E-mail:niuanfu0l@sina.com

牛安福,张凌空,李媛,闫伟,赵静,吉平,2013. 芦山M7.0级地震前的形变空区特征研究. 震灾防御技术,8(4):311—320.