托克逊凹陷油气成藏条件及勘探方向

刘媛萍 王瑞英 蔡必金 徐 赢

(1.成都理工大学能源学院,四川 成都 610059;2.中国石油吐哈油田分公司勘探开发研究院,新疆 哈密 839009)

0 引言

托克逊凹陷位于吐哈盆地西部,面积约2.9×103km2,勘探及研究程度相对较低,二维测网密度为1 km×1 km~0.5 km×0.5 km,三维地震资料面积为51 km2;已钻探井12口。1989年托参1井在三叠系克拉玛依组获得工业油流,黄山街组获得工业气流,提交石油地质储量84.02×104t,发现伊拉湖小型油气藏。钻井油气显示集中在下侏罗统八道湾组、三叠系小泉沟群和二叠系桃东沟群三套层系。据二次资源评价资料,该凹陷石油资源量为1.89×108t,天然气资源量为144×108m3,资源量大,具备多层系立体勘探的条件。

随着勘探的不断深入,寻找、探索新的勘探接替领域已成为吐哈油田油气勘探的一道难题。托克逊凹陷油气资源量丰富,勘探及研究程度较低,通过解剖伊拉湖构造带三叠系已知层系油藏,分析认为该凹陷三叠系小泉沟群和二叠系桃东沟群具备构造—岩性及地层—岩性成藏的基本石油地质条件,具备巨大的油气勘探潜力。但该区烃源岩平面展布规律不明确,平面含油气性差异较大,油气分布规律复杂。研究烃源岩平面分布规律及油气成藏主控因素,是该凹陷油气勘探获得突破的重要任务。

1 区域构造背景

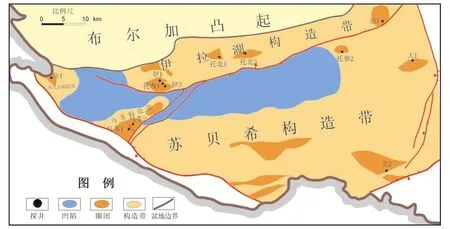

托克逊凹陷自西向东发育鱼儿沟构造带、乌苏构造带、伊拉湖构造带及苏贝希构造带(图1),区域构造资料表明[1-4],该区自晚石炭世末期由弧后裂谷进入陆相盆地演化阶段。在早二叠世,该区发育陆内裂谷,普遍发育火山碎屑岩夹火山熔岩组合,以具有大量酸性火山岩和基性火山岩为特征。至早二叠世末,海西运动使该区抬升剥蚀,致使桃东沟群烃源岩遭受大量剥蚀,没有接受上二叠统和下三叠统沉积。中三叠世,由于沉降速率和沉积速率较快,形成了一个泛湖盆,沉积中心在鱼儿沟地区,而此时期伊拉湖构造带北部为边缘相沉积,发育扇三角洲砂体。晚三叠世,湖盆范围扩大,沉积中心向托克逊方向迁移,乌苏构造带钻探的乌苏1、乌苏2井均揭示厚层的上三叠统,岩性以深灰色泥岩和薄层砂岩为特征。早侏罗世,随着构造沉降缓慢,沉积速率中等,气候温暖潮湿的湖沼环境下发育了腐殖煤层。侏罗纪末期的中燕山运动及第三纪的喜山期运动使该区一直处于隆升状态,地层遭到较大的剥蚀。

图1 托克逊凹陷构造带单元划分图

2 托克逊凹陷油气成藏条件

2.1 烃源岩

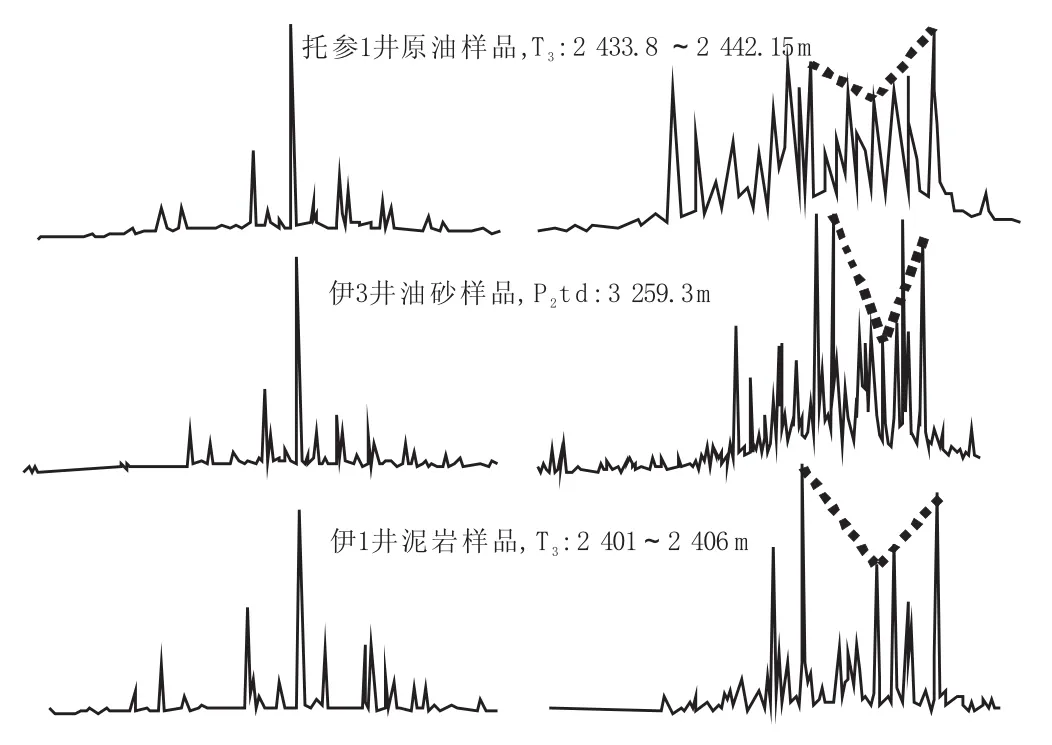

根据野外露头、钻井、地震等资料,托克逊凹陷已经证实的烃源岩为上三叠统和侏罗系水西沟群湖相—湖沼相煤系烃源岩,属于低熟—成熟源岩。经油源对比,托参1井克拉玛依组的油气来自于上三叠统源岩。

托参1井钻遇侏罗系水西沟群和上三叠统两套烃源岩,上三叠统源岩厚度为143 m,水西沟群源岩厚度为830.5 m,源岩类型以煤层和暗色泥岩为主。上三叠统有机碳含量为1.95%,水西沟群的有机碳含量达到2.84%,达到好—最好的烃源岩标准。两套烃源岩均达到低成熟到成熟阶段;目前已发现的伊拉湖三叠系油藏原油具有低伽马蜡烷含量、低三环萜含量、较高姥植比、规则甾烷“V”字型分布的特征,油源对比认为油气来自于上三叠统源岩(图2),目前在托克逊凹陷还没发现来自二叠系桃东沟群烃源岩的油气,仅在凹陷西缘艾维尔沟露头剖面揭示的桃东沟群发育一套灰黑色油页岩,厚度为320 m,有机碳含量为6.64%,已经达到高成熟阶段,推测凹陷内不乏该套烃源岩。

图2 伊拉湖油田原油与三叠系源岩色谱对比图

2.2 储集层

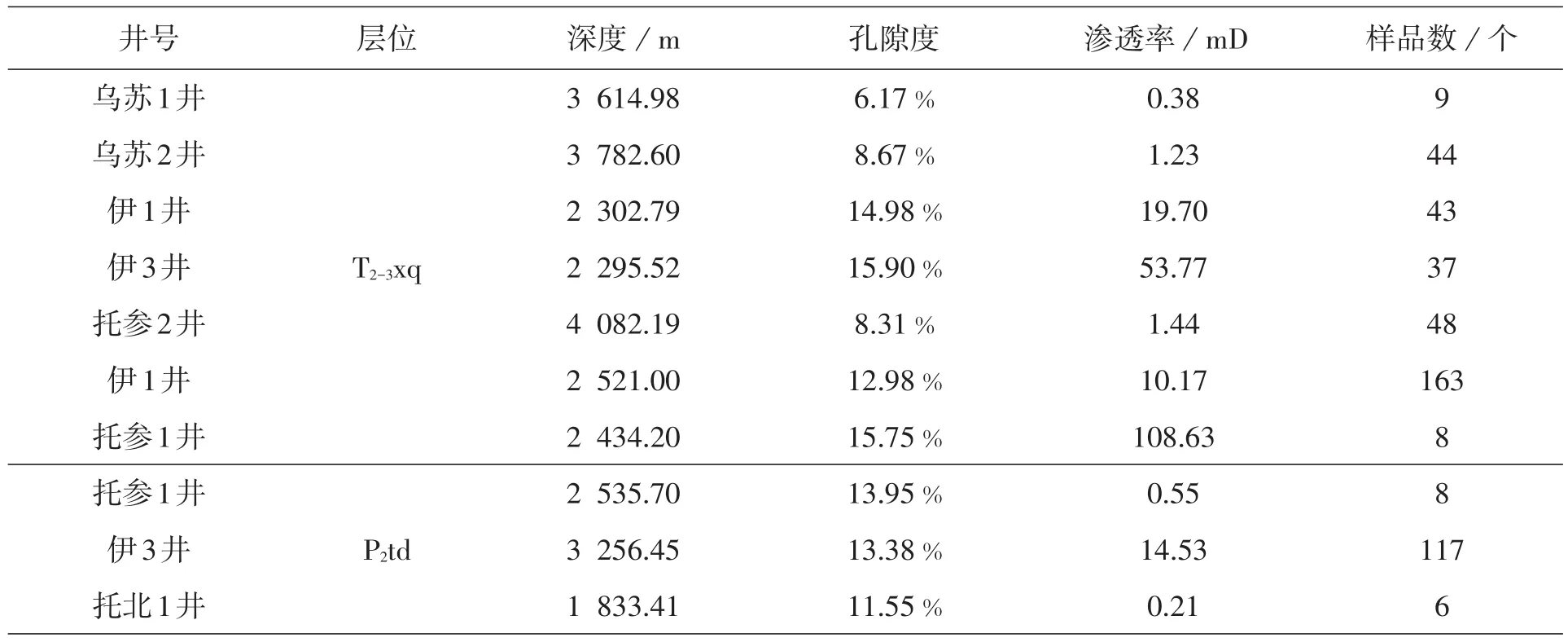

托克逊凹陷含油砂岩的岩石类型为长石岩屑细砂岩、长石岩屑中砂岩及含砾不等粒砂岩,砂岩中石英含量一般在27%~32%,长石含量为15%~25%,岩屑含量为40%~50%。岩屑以凝灰岩为主,部分为中基性、酸性喷发岩,分选好—中等,磨圆次棱角—次圆状,泥质胶结含量为3%~5%,硅质胶结含量小于1%,仅见少量碳酸岩胶结。三叠系砂层属于中孔中渗储集层,孔隙度都在6.17%以上,均值在10.8%~15.9%之间;伊拉湖构造带渗透率平均值普遍都在50 mD以上,而乌苏构造带渗透率相对较低,小于2 mD[5](表1)。

表1 托克逊凹陷部分井岩心分析物性统计表

2.3 盖层

该区不乏盖层,除伊拉湖构造带北部地区外,水西沟群及小泉沟群大面积发育的滨浅湖相泥岩形成了高质量的区域性盖层。

2.4 圈闭

受晚印支运动、晚燕山—喜山运动的影响,托克逊凹陷形成了一系列断块、断鼻及断背斜圈闭,构造的平面展布呈现西早东晚、北强南弱的特点,其中以乌苏—伊拉湖构造带为主体的区域是历次构造运动的集中改造区,发育众多局部构造,以断背斜、断块为主。

2.5 油气运移

油气运移遵循“侧向沿着不整合面、疏导层和垂向沿着断裂运移”聚集成藏的原则,生烃中心(有效烃源岩)对油气具有非常明显的控制作用,微裂缝和孔渗系统是油气运移的主要通道。总体来看,由于托克逊凹陷有效的生烃中心位于凹陷西部,伊拉湖—乌苏构造带经多期构造运动的改造,断裂体系发育,且紧邻生烃中心,有利于油气的运移聚集成藏。

2.6 保存

伊拉湖构造带断裂发育,不利于油气的保存。早期注入圈闭的油气经喜山运动的改造,极易遭受破坏及二次成藏。托参1井在桃东沟群见到良好的油气显示,但试油为水层,分析认为受伊拉湖构造顶部断层的影响,油气藏遭受破坏,油气赋存于上部地层,而位于伊拉湖断层下盘的乌苏构造带,圈闭条件良好,是油气聚集赋存的有利场所。

3 油气成藏主控因素

托克逊凹陷油气分布规律主要受控于烃源岩、油气的运移与圈闭形成期次的匹配关系等因素[6]。

3.1 生烃中心

图3 托克逊凹陷上三叠统暗色泥岩厚度图

勘探实践证实[7-8],托克逊凹陷上三叠统烃源岩存在2个生烃中心(图3),其一是托参2—盐1井一线,沉积厚度大,可达400~500 m,其烃源岩品质较差;其二是西部鱼1—乌苏1井一线,厚度稍小,但其烃源岩品质较好,是凹陷内最主要的生烃中心,对成藏起到明显的控制作用。水西沟群烃源岩非常发育,生烃中心主要在伊南地区,沉积厚度可达500~600 m,煤系源岩发育,基本已达到低成熟以上阶段,有机质丰度较高,乌苏1、乌苏2及托参1等井已在该层系钻遇。桃东沟群在凹陷内沉积范围有限,分布范围及其厚度尚不清楚,从艾维尔沟所揭示的半深湖相源岩可以推测,凹陷内存在这套潜在的烃源岩,其沉积中心在鱼儿沟地区。

3.2 油气运移与圈闭形成期次的匹配

根据盆地热史研究,该区上三叠统有机质成熟期约在侏罗纪中—晚期。考虑到构造热事件的影响,有机质成熟可能始于侏罗纪中期。侏罗纪末期,该区上三叠统上覆地层厚度达2 000 m,按三叠—侏罗纪地温梯度2.34℃/100 m计算[9],仍属于有机质成熟范围内。因此,托克逊凹陷的油藏主要成藏期应在中侏罗世到晚侏罗世;中晚燕山期—喜山期断裂活动是油气运聚的必要条件。油气运移的通道主要是断层、渗透性岩层和不整合面。该区断裂均形成于燕山运动和喜山运动中,这些断裂成为油气运移的必然通道。同时也对早期形成的油藏起到破坏作用(如伊拉湖构造顶部喜山期形成的断层);早、中晚燕山运动形成的圈闭与油气成熟运移时期相匹配,为油藏的形成提供了必备的条件[10-13]。

4 下步勘探方向

托克逊凹陷油气资源丰富,勘探潜力大。已钻探井在不同层系均见到了良好的油气显示,已发现了伊拉湖小型油气藏。作为吐哈盆地区域研究的勘探领域,下一步勘探方向应在扩展后期保存好的三叠系构造圈闭油气藏的同时,积极探索小泉沟群、桃东沟群地层—岩性油气藏。

4.1 三叠系构造圈闭油气藏

伊拉湖构造三叠系油气藏地质特征表现为:黄山街组凝析气藏以黄山街组下部砂层为储集层,上部泥岩及泥质粉砂岩为盖层,气藏类型为边水层状;克拉玛依组油藏以克拉玛依组砂层为储集层,上部厚层暗红色泥岩为盖层,油藏类型为底水块状。构造形成于印支运动,在三叠系生排烃高峰期,伊拉湖构造规模较小,形成规模不大的油气聚集后,晚燕山、喜山运动构造定型前油藏始终被改造,伴随油气的散失和调整,从而导致伊拉湖构造三叠系油气藏现今规模小。因此,从成藏和后期保存来说,受构造运动影响相对较小的伊南构造以及伊拉湖构造翼部的断块及断背斜是下一步该层系扩展的主要方向。

4.2 小泉沟群、桃东沟群地层—岩性油气藏

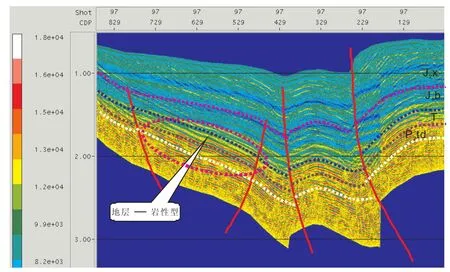

二维地震及波阻抗反演资料表明,伊拉湖断层下盘乌苏构造带及苏贝希构造带二叠—三叠系砂体有向东南削失减薄的特征(图4),该区带紧邻生烃中心,生储盖条件匹配好,是探索小泉沟群、桃东沟群地层—岩性油气藏的有利区域。

图4 托克逊凹陷南北向波阻抗反演剖面(TP96-97)图

5 结束语

根据邻区勘探经验及托克逊凹陷目前勘探资料,以现代油气地质理论为指导,系统分析了托克逊凹陷油气藏形成的基本地质要素,认为托克逊凹陷具备大、中型油气田形成的地质条件,具有巨大的油气勘探潜力,勘探前景广阔,存在多个有利的油气勘探领域。下一步勘探方向应在积极扩展后期保存好的三叠系构造圈闭油气藏的同时,积极探索小泉沟群、桃东沟群地层—岩性油气藏。

[1]赵文智,袁非,曾晓明.吐鲁番—哈密盆地的构造特征[J]. 石油学报,1992,13(3):9-18.

[2]陶明信.吐—哈盆地大地构造环境分析:兼论大陆板内盆地与造山带的成因关系[J].沉积学报,1994,12(4):40-49.

[3]吕锡敏.吐哈盆地构造特征与油气赋存[J].江汉石油学院学报,2001,23(2):75-80.

[4]朱文斌,马瑞士,胡德昭,等.新疆觉罗塔格山与吐哈盆地的构造接触关系[J].大地构造与成矿学,2001,25(2):128-135.

[5]何志平,康永尚,杨珍详.托克逊凹陷伊拉湖构造成藏特点及其勘探意义[J].石油勘探与开发,2004,31(4):11-14.

[6]柳益群,周鼎武,冯乔.吐哈盆地西部油气勘探前景分析[J]. 石油学报,2001,22(3):17-21.

[7]程正武,吴绍祖,方晓思.准噶尔南缘和吐鲁番盆地二叠 — 三叠系[J]. 新疆地质,1997,15(2):155-173.

[8]罗红军,徐树宝,杨茂源.吐鲁番坳陷含油气系统[J].石油勘探与开发,1999,25(5):1-4.

[9]柳益群,吴涛,崔旱云,等.新疆吐鲁番—哈密盆地的古地温梯度及地质热历史[J].中国科学(D辑),1997,27(5):431-436.

[10]郑浚茂,应凤祥.煤系地层(酸性水介质)的砂岩储层特征及成岩模式[J]. 石油学报,1997,18(4):19-24.

[11]杨家静,胡伯良.吐哈盆地原油和烃源岩单烃碳同位素组成特征及油源对比探讨[J].沉积学报,1997,16(2):207-211.

[12]冯乔,柳益群,张小莉.吐哈盆地西南部热演化史[J].西北地质,1997,18(3):46-52.

[13]左胜杰,庞雄奇,周海燕.吐哈盆地三叠系小泉沟群泥质烃源岩排烃门限及排烃特征模拟研究[J].石油大学学报:自然科学版,2001,25(4):20-25.