机制砂和聚羧酸减水剂在普通混凝土中的应用

吴守民,王洪刚,陈侠

(胜利油田营海实业集团有限公司,山东 东营 257000)

1 引言

当今时代混凝土是人类最大宗的建筑结构材料。其原料中的砂包括天然砂和机制砂两类。近十几年来受到自然资源的限制,以河砂为主的天然砂越来越无法满足日益增长的混凝土用量需求。为满足实际生产的需求,我集团自 2011 年底开始尝试用人工砂代替天然砂,经过不断的尝试和调整,取得了较好的效果。

2 混凝土试验

2.1 原材料

(1)水泥:本集团生产的 P·O42.5 级水泥,28d 抗压强度 48MPa。

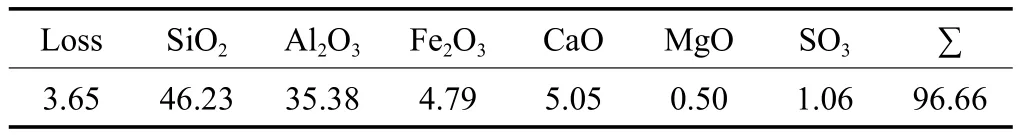

(2)粉煤灰:胜利发电厂生产 Ⅱ 级粉煤灰。45μm 筛细度 21%,需水量比 101%,全分析见表 1。

表1 粉煤灰全分析 %

(3)碎石:5~31.5,含泥量 0.2%,泥块含量 0%。

(4)天然砂:细度模数 2.9,含泥量 1.5%,泥块含量0.3%。

(5)机制砂:细度模数 3.2,亚甲蓝值 0.75,石粉含量15%。

(6)水:自来水

(7)脂肪族减水剂:减水率 18%,固含量 30%,掺量2.0%。

(8)西卡聚羧酸减水剂:减水率 25%,固含量 15%,掺量 1.7%。

2.2 试验数据

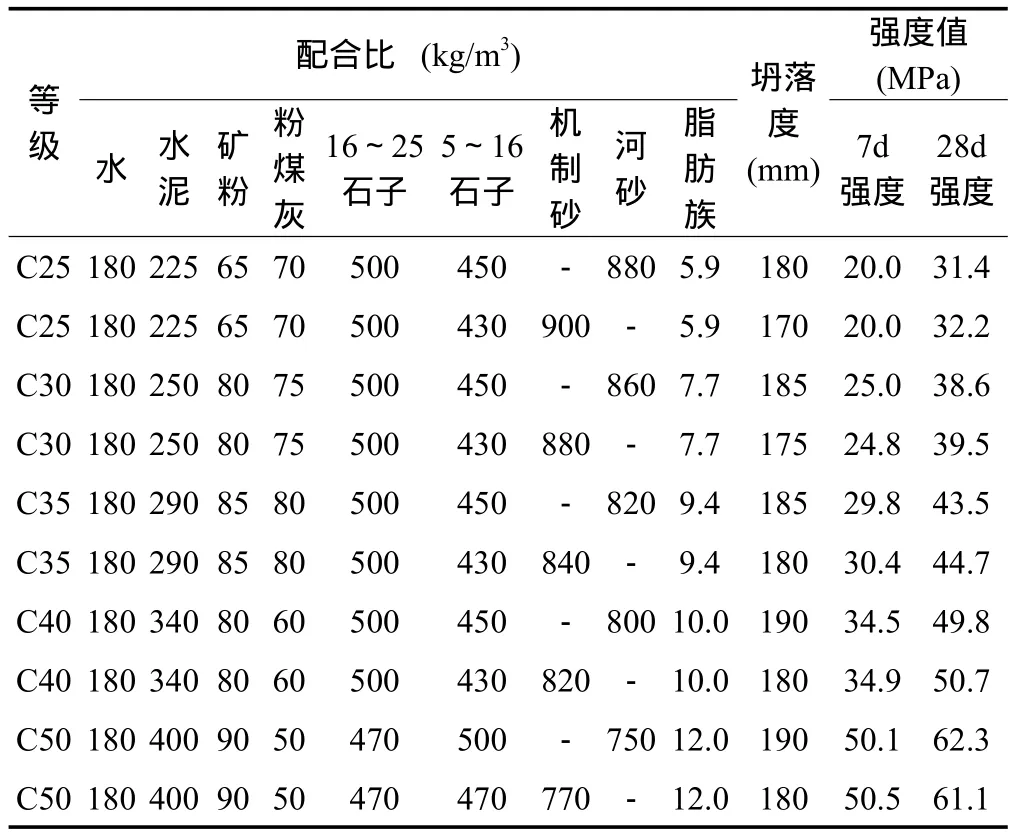

混凝土配合比及性能实验数据见表 2。

表2 混凝土配合比和混凝土性能

结果表明:在水灰比相同的条件下,机制砂中小于 75μm的砂粉含量在 15% 以下时,除高等级混凝土的抗压强度略低于河砂(中砂)混凝土外,其他的抗折、抗压强度都高于河砂混凝土。但混凝土流动性变差、坍落度损失有所增大。

3 聚羧酸聚羧酸减水剂在混凝土中的应用

(1)为了更好解决使用机制砂带来的混凝土流动性变差坍落度损失增大难题,我公司引进聚羧酸外加剂,经过多次试验,最终选取了瑞士西卡公司生产聚羧酸外加剂进行生产试验。

(2)聚羧酸减水剂与脂肪类减水剂生产对比结果及成本分析,见表 3。

表3 实验数据

结果表明:在使用相同机制砂的条件下,混凝土外加剂掺量下降,水泥用量下降,用水量下降,混凝土抗折、抗拉、抗压强度以及钢筋的粘结力都高于脂肪类外加剂混凝土,综合成本明显下降。我集团自 2012 年 5 月份开始使用机制砂、西卡聚羧酸外加剂生产普通混凝土,目前已生产 80 万方,质量基本稳定,降本增效成效明显。混凝土状况良好,使用机制砂导致的混凝土流动性变差、坍落度损失增大的问题得到解决。

4 聚羧酸减水剂注意事项

(1)由于聚羧酸减水剂的减水率较高,因此混凝土坍落度对加水量敏感性较大,所以在使用前应进行充分地试配试验,以寻求不同批次原材料及不同强度等级混凝土的最佳掺量与最佳用水量。用水量掺加量的调整幅度要小,一次在 3kg以下。

(2)聚羧酸减水剂与其它种类外加剂交替使用时,应注意清理相关设备,避免聚羧酸减水剂与其它种类外加剂混合使用,降低聚羧酸减水剂的性能。

(3)聚羧酸减水剂对于骨料的含泥量较为敏感,含泥量过大会降低聚羧酸减水剂的性能。因此使用时应严格控制骨料品质。

5 结论

(1)在工程建设过程中,砂石作为混凝土结构材料的重要组成部分,其质量优劣对整个工程的质量及耐久性具有举足轻重的影响。在满足用砂性能指标的前提下,选用经济可行的方案,既要满足施工质量要求,又要有效地控制生产成本,这样在天然砂资源缺乏的地区,使用优质机制砂进行混凝土施工生产不仅是可行的,其综合效益也是显著的。

(2)与脂肪族系减水剂相比较,聚羧酸减水剂的性能有明显的优势,能提高混凝土的综合性能。由于掺量低,性价比在现阶段具有相当的竞争力,同时可提高建设工程中混凝土质量和使用寿命。

(3)聚羧酸减水剂与机制砂完全可以进行配合使用,混凝土状况良好,混凝土质量更优,成本更具优势,用聚羧酸减水剂与机制砂生产商品混凝土将得到应用与推广,会大幅提升混凝土品质,并能取得良好的经济和社会效益。

[1]石新桥.机制砂在高性能混凝土中的应用研究[D].天津,天津大学,2007.

[2]左彦峰,王栋民,吴绍祖.交联型聚羧酸系超塑化剂对新拌混凝土性能的影响[C].中国硅酸盐学会年会论文集(下)[A],北京,2003(10):418-424.

[3]JGJ55-2011.普通混凝土配合比设计规程[S].