中国地貌区划系统

——以自然保护区体系建设为目标

郭子良,崔国发

(北京林业大学自然保护区学院,北京100083)

地貌区划是自然地理区划的重要内容,也是各类地理区划研究的基础,属于地貌学和系统科学的交叉内容。地貌区划就是根据各地域地貌的相似性和差异性,将其划分为不同等级和不同区域的研究工作,是对地貌形成过程和区域分异特征的综合反映[1-2]。从区划方法论的角度看,地貌区划既是对地貌划分的结果,也是地貌划分的方法与过程,同时还是认识地貌特征和发现地貌规律的一种科学方法[3]。早在1956年,周廷儒等已经明确提出了地形区划的原则和指标,并对全国地形进行了划分,将中国分为9个地形区组、29个地形区[3-4]。但是我国比较系统的地貌区划研究始于20世纪60年代的全国自然区划工作,代表性的论著为1959年的中国地貌区划(初稿)。而后中国科学院地理研究所等机构的研究人员对中国地貌区划方案进行了进一步的探讨,并提出了相应的区划方案[2,5-6]。但是许多地貌区划中各个区的界线都是示意性的,缺少系统的研究,影响了这些区划方案的进一步应用。而且早期地貌区划由于对地貌整体的了解和软件技术的限制,已有地貌区划仅仅限制在对大区域的地貌特征的概念性分析,而没有更精细的进行划分,并不适用于作为区域自然保护区体系建设的依据。

自然保护区体系是在地理区划的基础上,建立一个覆盖特定区域的自然保护区网络,以保障我国区域生态系统的平衡和健康,其包括自然保护区和生境廊道两部分。到2012年初,我国的自然保护区数量已经达到2640个,包括了363个国家级自然保护区,形成了我国自然保护区体系的雏形[7-10]。随着自然保护区建设和布局研究的深入,构建区域性的自然保护区体系,提高生物多样性保护效果,逐渐受到了人们的重视,而适应现有自然保护区建设进程,能够反映小区域地貌格局的地貌区划系统并没有被提出。本研究在已有中国地貌区划方案的基础上,结合中国地貌类型、中国地形DEM以及中国自然地理图集等资料,在定性与定量分析研究的基础上,提出了新的中国地貌区划系统,有助于为区域自然保护区体系建设提供依据和参考。

1 区划原则、依据与方法

区划原则和方法是判断一个区划系统科学性的重要依据,也是区划过程中应解决的核心问题和关键所在。在本研究中,地貌区划除了考虑地带性与非地带性相结合、主导因素与综合分析相结合[1,11]等一般性区域原则以外,还遵循了以下原则和方法。

1.1 区划原则

(1)相对一致性原则 地貌区划应充分体现区域地貌的空间组合及其空间分异特征,保持区域的相对一致性。相对一致的地貌单元,其生态系统和野生动植物之间密切关联,有助于自然保护区网络中相同类型或种类的野生动植物之间的交流。虽然地貌类型数据是地貌区划的重要依据,但在不同层次地貌区划时参考的主要区划依据有所差别[2]。

(2)地貌完整性原则 地貌分区在参照地貌类型的基础上进行的,但一个地貌区内可能存在多种地貌类型。为了确保地貌的完整性,在每一个地貌区以地貌分区中代表该区明显地貌特点的地貌类型为主导和区划依据,有助于自然保护区体系建设中对区域整体的保护。

(3)分级区划原则 本地貌区划系统从整体到局部、从高级到低级逐级分区,采用地貌大区、地貌地区、地貌亚地区和地貌区的四级区划体系。系统细化的地貌区划系统,为自然保护区体系建设研究中提供了实用的地理信息。

1.2 命名原则

为了反映每个地貌单元的主要地貌特征,本次区划拟采用自然名称命名法。目前很多区划单元的命名与人们习惯用法不一致,给人们带来了很多困惑。而本区划系统命名时,尽量采用人们惯用名称,便于人们理解和记忆,以主要山体、高原、盆地和平原等主要地貌类型作为命名依据。本地貌系统所使用的地貌名称均依据2010年出版的《中国自然地理图集》[5]和1980年出版的《中国自然地理地貌》[2]。

1.3 地貌区划依据

(1)一级区划单元依据 中国地貌区划系统一级区划单元的基本特征和范围与大地构造单元相当,以明显的气候差异和地质构造运动为基础,即以地貌发育内营力和外营力的区域差异为主要依据。在二级区划单元基础上,根据《中国自然地理地貌》和中国气候区划[2,5],并以地貌类型相对一致性为原则,聚类合并得到。

(2)二级区划单元依据 二级区划单元以中国地质地貌结构特点及其时空演变过程为依据,以自然地理上的主要山脉、大平原、大高原、大盆地为分区基础,并结合高程重分类、坡度分析和地形起伏度分析确定各区边界,并反映出宏观的地貌格局和地势特点[11]。其中主要通过坡度分析并参考中国地形DEM确定平原、盆地和高原与山地地貌地区的分界线,以及内蒙古高原与黄土高原的分界线;通过高程重分类分析并结合地表起伏度分析确定山地地貌之间的分界线以及高原与盆地间的分界线。

(3)三级区划单元依据 三级区划单元是以每个地貌地区为分析单元,在四级区划单元的基础上,进行聚类分析,合并得到的。三级区划单元更多的是关注地貌相对一致性和地貌完整性。

(4)四级区划单元依据 以保证由相似的地貌结构和相对连续的地貌特征构成的区域地貌的完整性为主要目标,根据对地貌地区的高程重分类、坡度分析、坡向分析和地形起伏度分析结果,通过人工选择,以地理资料中相对一致和完整的地理单元为参考,进行地貌区划分。

1.4 区划方法

区划技术路线如图1。首先对二级区划单元进行划分,得到地貌区划二级区(地貌地区),然后将地貌地区进行合并得到地貌区划一级区(地貌大区)。同时,分别以每个地貌地区为分析单元,以地貌类型栅格数据为基础,分别对每个地貌地区内地貌类型进行分析和合并,得到地貌区划四级区(地貌区),在保证地貌相对一致性的前提下,修正地貌区边界。最后,继续合并地貌区,得到地貌区划三级区(地貌亚地区)。此外,通过已收集到各地自然保护区的地理地貌数据和中国山脉山峰名称代码对区划方案进行检验修正后,确定中国地貌区划系统。

(1)资料查阅法 通过文献查阅收集已有地貌区划图和地貌类型图,将其置于同样比例尺的地图系统中,并对已有地貌区划和地貌类型图进行比较分析,吸收比较合理的方案并对区划边界进行修正。

日前,中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会会长,青海盐湖工业股份有限公司党委书记、董事长王兴富表示,此次会议的成功举办,对于巩固扩大中国改革开放40周年和我国钾肥工业发展60年的成果,对于推进盐湖资源进行有效的综合利用、充分发展循环经济,对于打造具有新产业特点的无机盐化工生产基地、促进世界钾盐钾肥行业高质量发展,都具有重大而深远的意义。

(2)空间叠置法 通过地理信息系统多个图层叠加,分析比较各类型和各级别地貌区划的轮廓,以及根据地形图确定的基础地貌单元,而并非机械地搬用这些叠置网格。

(3)相关分析法 通过地理信息系统的高程重分类、坡度分析、坡向分析和地形起伏度分析,得到中国区域地貌间的连通性和地貌纹理特征,利用比较明显的天然界线作为地貌单元边界,并根据相关性进行人工聚类划分各级地貌单元。在相关性分析时,采用“自上而下”分类和“自下而上”聚类双管齐下的工作方式。

2 中国地貌区划系统

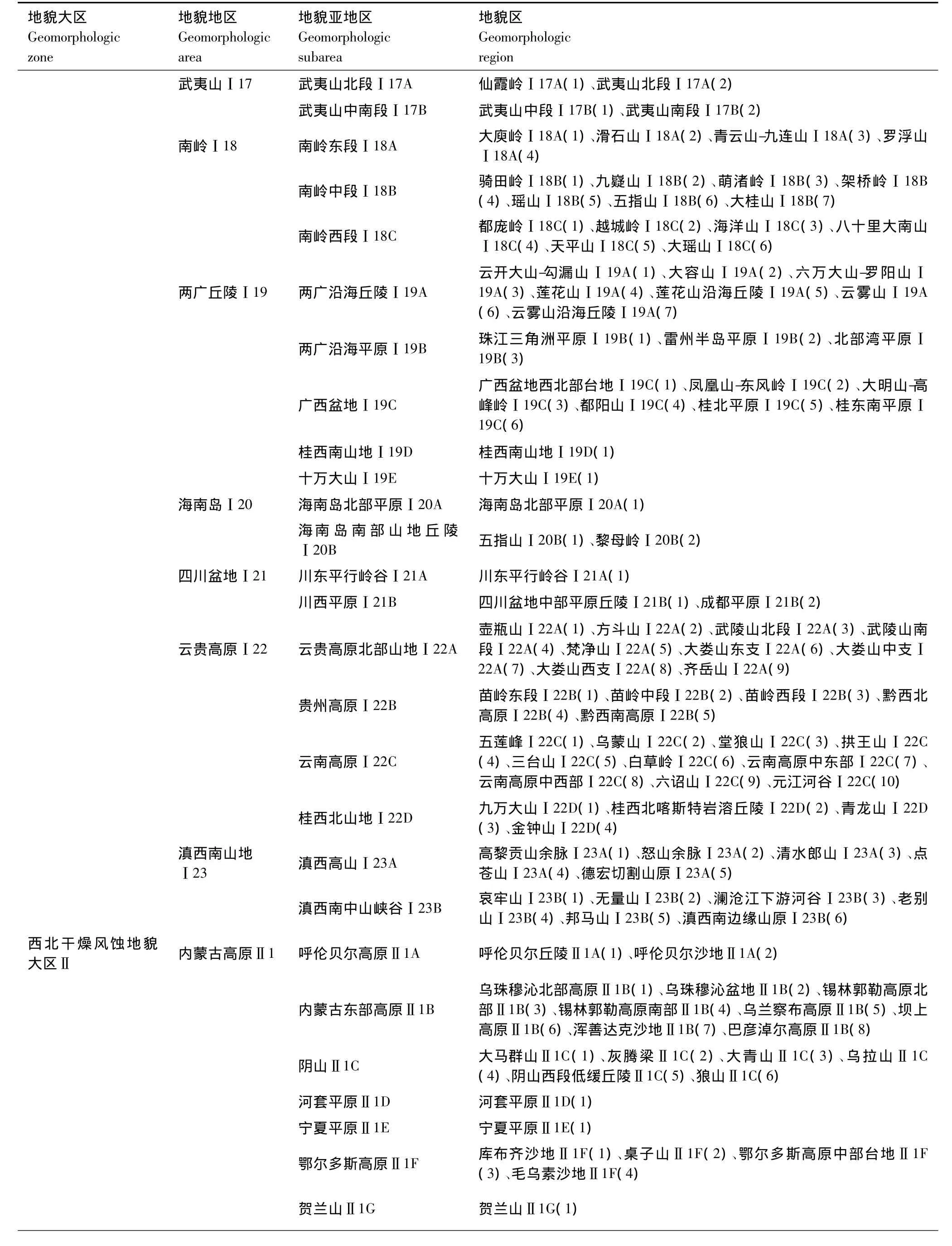

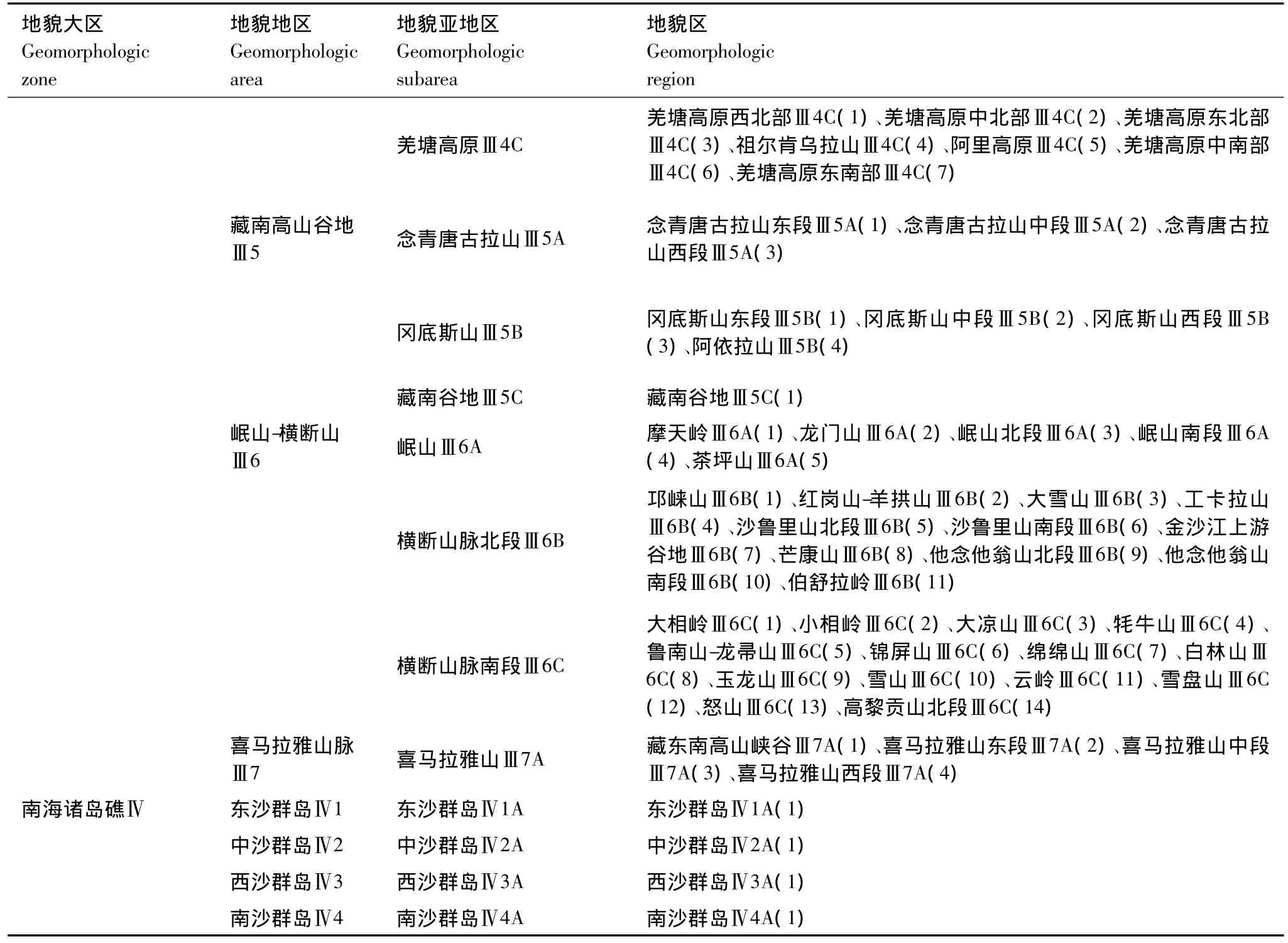

根据上述的区划原则、区划依据和区划方法,在已有中国地貌区划方案的基础上,提出了包括4个一级区(地貌大区)、40个二级区(地貌地区)、127个三级区(地貌亚地区)和473个四级区(地貌区)的中国地貌区划系统,如图2和表1。

由于受到地球内营力的深刻影响使中国形成了阶梯状分布的地貌,特别是青藏高原的隆起。而高大山体和高原的分布规律也影响到了区域性气候,而气候因子则对地貌进行了重塑,进而影响了植被和野生动植物的分布。以明显的气候差异和地质构造运动为基础,即以地貌发育内动力和外动力的区域差异为主要依据[2,12],可将中国地貌划分为东部季风淋蚀地貌大区、西北干燥风蚀地貌大区、青藏高原高寒冻蚀地貌大区、南海诸岛地貌大区等四个一级区划单元。

2.1 东部季风淋蚀地貌大区

在青藏高原和内蒙古高原以东的广大东部地区受大洋季风影响,气候湿润,季节性降水明显,淋溶水蚀作用明显,形成了典型的淋蚀地貌。该区域地貌类型较为复杂,纬度跨度大,自然生态系统和野生动植物复杂多样,自然保护区体系建设应强调区域自然保护区群的作用。

东部季风淋蚀地貌大区的东北部包括了大兴安岭、小兴安岭、长白山脉以及东北平原四个地貌地区,其中东北平原穿插其间,将三大山脉分割开,森林、草甸和草原交错分布。地貌相对单一,主要包括了三江平原、兴凯湖湖积平原、松辽平原、小兴安岭山前台地以及大黑山山前台地等5个地貌亚地区,以及10个地貌区。而大兴安岭位于内蒙古高原和松辽平原之间,地形总势呈东北-西南走向,北部、西部和中部高,北段多寒冻地貌和高寒侵蚀地貌,中段地势较高,高寒侵蚀和流水侵蚀地貌发育强烈,南段为中山带,可以划分为3个地貌亚地区、10个地貌区。而小兴安岭西接大兴安岭,东到松花江畔,在更新世初才沿北北东方向和北西方向的断裂抬升为高地,属低山丘陵,西部多台地、宽谷,中部低山丘陵,山势和缓,东部属低山,山势较陡[2,13],根据地貌特点分为3个地貌亚地区、5个地貌区。此外,长白山脉位于东北地区东部,由多列东北-西南向平行褶皱断层山脉和盆、谷地组成,根据地貌差异可以分成8个地貌亚地区、31个地貌区。

图1 区划技术路线图Fig.1 The technology roadmap of division

在华北范围内,包括了冀北辽西山地、山东丘陵、太行山、黄土高原和华北平原等地貌地区,栽培植被将森林植被分割在较为独立的山地区域。冀北辽西山地西靠内蒙古高原,北接东北平原,南邻华北平原,地势西北高,东南低,北部和西北部多中山,低起伏中山和丘陵间常为宽阔的河谷分割,南部和东南部则以浅低山和丘陵为主,形成了复杂的低山丘陵地貌,可分为4个地貌亚地区、11个地貌区。而山东丘陵位于黄河以南,由古老的结晶岩组成的断块低山丘陵,构成了山东半岛的主体,半岛中部的胶莱平原将山东丘陵分隔为鲁东丘陵和鲁中丘陵两部分[2],分为3个地貌亚地区、11个地貌区。太行山西接黄土高原,东临华北平原,呈东北-西南走向,区内新构造运动发育,特征明显,峰谷交错、谷深沟险,太行山北高南低,大部分海拔在1200 m以上,中段出露部分片麻岩,南段和北段主要为石灰岩[14],根据其地貌特点分为3个地貌亚地区、7个地貌区。黄土高原位于秦岭以北、长城以南,是世界最大的黄土沉积区,平均海拔1000—1500 m,除少数石质山地外,高原上覆盖着连绵起伏的黄土层[15]。黄土高原按地形差别分山西高原、陕北高原、陇中高原和关中盆地等4个地貌亚地区,以及27个地貌区。此外,华北平原是中国第二大平原,主要由黄河、淮河、海河、滦河冲积而成,与长江中下游平原相连,分南北两个地貌亚地区,即黄淮平原和海河平原,以及5个地貌区。

在秦岭以南,地形破碎化明显,主要由秦岭、大巴山和滇西南山地等山体,江南丘陵、浙闽丘陵和两广丘陵等破碎丘陵,南阳盆地-淮阳丘陵,长江中下游平原,云贵高原,四川盆地、台湾岛以及海南岛等组成。整个区域低山丘陵地貌广布,山间盆地和平原等地貌类型镶嵌其中,森林植被破碎化分布。秦岭为中国中部的东西走向山脉,中山地貌,褶皱紧密,山大谷小,山体以花岗岩和石灰变质岩为主[2],可分为3个地貌亚地区、14个地貌区。大巴山是四川盆地和汉中盆地的界山,自西北向东南,包括米仑山、大巴山和武当山等,由坚硬的结晶灰岩构成高山峻岭,喀斯特地貌发育,山体长期受河流强烈的切割后,多峡谷,谷坡陡峭[16],可分为6个地貌亚地区、12个地貌区。南阳盆地-淮阳丘陵包括淮河以南低山、丘陵为主,但山体破碎的大别山、大洪山、桐柏山以及桐柏山以西以冲积湖积平原为主的南阳盆地,可将其分为2个地貌亚地区、5个地貌区。其东南部为低山、丘陵为主的大别山地区,海拔不高,但山体破碎,地堑谷、断块山和断陷盆地呈斑块状镶嵌于山体之中[2,17]。而江南丘陵则有低山、丘陵、盆地交错分布,以湘江、赣江流域为中心,包括长江以南、南岭以北、武夷山以西、武陵山以东的丘陵,可分为11个地貌亚地区、33个地貌区。台湾岛和海南岛多山地和丘陵,是以山势高峻,山谷幽深的山地丘陵和狭小平原组成的典型大陆性岛屿地貌[18-19]。其中台湾岛可分为2个地貌亚地区、4个地貌区;海南岛可分为2个地貌亚地区、3个地貌区。

图2 中国地貌区划图Fig.2 The geomorphologic regionalization map of China

2.2 西北干燥风蚀地貌大区

在西北内陆由于远离海洋并且受到南北走向山体的阻隔作用,降水较少,气候干燥,而且普遍受到风蚀影响,形成了独特的干燥风蚀地貌。该区域以草原和荒漠植被为主,在山体中上部分布有山地森林,自然生态系统较单一,大型野生动物活动范围大,自然保护区体系建设应加强对野生动物种群的保护,进而维持区域生态系统平衡。

在西北干燥风蚀地貌大区,地貌特征突出、界限明显。内蒙古高原分布于其东部,与东部季风淋蚀地貌大区相邻,南高北低,地面平坦完整,起伏和缓,古剥蚀夷平面显著,由于受降水影响,自东向西草原草甸逐渐过渡为荒漠植被。熔岩台地广布于高原东部,台地呈阶梯状,北部形成东西向低地,最低海拔降至600 m左右,在中蒙边境一带是断续相连的干燥剥蚀残丘。内蒙古高原戈壁、沙漠、沙地依次从西北向东南略呈弧形分布:高原西北部边缘为砾质戈壁,往东南为砂质戈壁,高原中部和东南部为沙地,可分为10个地貌亚地区、33个地貌区。

而其西部高山盆地地貌分异明显,主要由阿尔泰山、准噶尔盆地、准噶尔西部山地谷地、天山山脉和塔里木盆地等组成,山地草原、山地森林和荒漠植被特征明显。其中,阿尔泰山位于新疆最北端,呈西北-东南走向,西高东低,阿尔泰山山体浑圆,古冰川作用地貌明显,山坡广布冰碛石,古冰斗成层排列,层状地貌清晰[3,20]。因其地貌特征相对一致,不再对其进行更低层次地貌单元的划分。天山山脉位于准噶尔盆地和塔里木盆地之间,是一条典型的褶皱断块山,从地质构造在地貌上的表现来看,天山可以分为北、中、南三带,出现了许多平行山岭,并在山岭间出现了陷落盆地和谷地,发育有较大规模的现代冰川[21],可分为7个地貌亚地区、33个地貌区。而准噶尔盆地和准噶尔西部山地谷地位于阿尔泰山和天山之间,准噶尔盆地中部为草原和沙漠,边缘则是山麓和绿洲[3,22],可分为2个地貌亚地区、7个地貌区;准噶尔西部山地谷地由断块山和断陷盆地组成,有许多相互并不连续的山地与谷地,海拔2000—3000 m,大致呈东西走向[3],可分为2个地貌亚地区、7个地貌区。塔里木盆地处于天山、昆仑山和阿尔金山之间,地势西高东低,盆地的中部是著名的塔克拉玛干沙漠,边缘为山麓、戈壁和绿洲[3],边界受东西向和北西向深大断裂控制,成为不规则的菱形,可分为2个地貌亚地区、4个地貌区。

2.3 青藏高原高寒冻蚀地貌大区

青藏高原则受喜马拉雅造山运动影响形成,高原主体海拔极高,气候寒冷、终年低温,降水较少、冰川众多,造就了独具特征的高寒冻蚀地貌。高原地貌对其产生了极大的影响,该地貌大区主要由高山、高原和高山盆地组成,包括昆仑山脉、岷山-横断山、喜马拉雅山脉、青藏高原、藏南高山谷地和柴达木盆地组成。该区域以高寒生态系统为主体,而在高原边缘分布有大面积的山地森林,自然保护区体系应重点加强高原特有物种和高原边缘特殊生态系统的保护。

祁连山-阿尔金山由祁连山和阿尔金山两个相接的山脉组成,可将其分为2个地貌亚地区、20个地貌区。祁连山脉位于中国青海省东北部与甘肃省西部边境,由多条西北-东南走向的平行山脉和宽谷组成,属褶皱断块山[23]。而阿尔金山为塔里木盆地和柴达木盆地的界山,呈东北东走向,平均高度3000—4000 m,山地地貌垂直分带清楚,4000 m以下,干燥侵蚀作用占优势,干沟发育,残积物广布[2]。昆仑山脉西起帕米尔高原东部,东到柴达木河上游谷地,东部与巴颜喀拉山脉和阿尼玛卿山(积石山)相接,山势宏伟峻拔,地形复杂,地势起伏大,峰顶终年积雪[24],可分为3个地貌亚地区、14个地貌区。柴达木盆地为高原型盆地,位于青海省西北部,盆地略呈三角形,其中雅丹地貌世界闻名,盆地边缘广泛发育着洪积、冲积平原[25],不再对其地貌亚地区进行划分,但可划分为2个地貌区。青藏高原西起帕米尔高原,东至横断山脉,南自冈底斯山、念青唐古拉山,北迄昆仑山-祁连山南侧,高原内高原面保存完整,还有众多高原山脉,高原内部被山脉分隔成许多盆地、宽谷[26],可分为3个地貌亚地区、18个地貌区。藏南高山谷地位于青藏高原南部,雅鲁藏布江横贯期间,区内北部山体高纵,南部河谷发育明显,地形切割强烈,山高谷深,可分为3个地貌亚地区、8个地貌区。岷山-横断山地貌地区位于青藏高原东南部,岷山主要由石灰岩构成,地形切割强烈,山高谷深;而横断山脉是中国最长、最宽和最典型的南北向山系,山间盆地、湖泊众多,古冰川侵蚀与堆积地貌广布,现代冰川作用发育,重力地貌作用强烈。岷山-横断山地貌地区可分为3个地貌亚地区、30个地貌区。喜马拉雅山脉是世界海拔最高的山脉,分布于青藏高原南缘,西起克什米尔的南迦-帕尔巴特峰,东至雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰,具有脉深深切割的地形,深不可测的河流峡谷,复杂的地质构造,不再对其地貌亚地区进行划分,但划分为4个地貌区。

2.4 南海诸岛地貌大区

南海诸岛位于中国海南岛东面和南面海域,地处热带海洋,常年皆夏,气温变化极小,包括数百个由珊瑚礁构成的岛、礁、滩和沙。该地貌大区位于远海,岛屿隔离明显,洋底构造复杂。按照位置不同南海诸岛可分为4个地貌地区:东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛,但不再对更低层次的地貌亚地区和地貌区进行划分。该区域以岛屿生态系统和海洋生态系统为主,对维持我国生物多样性具有重要意义,应进一步加强该区域海洋自然保护区和海岛自然保护区的建设。

表1 中国地貌区划系统Table 1 The geomorphologic regionalization of China

续表

续表

续表

续表

东沙群岛由东沙岛和附近几个珊瑚暗礁、暗滩组成。西沙群岛由30多个沙岛、礁岛、沙洲和礁滩组成。中沙群岛以及黄岩岛由20多个海岛、暗沙、暗滩组成,一般距海面10—20 m,大多尚未露出水面。南沙群岛由200多座沙岛、礁岛、沙洲、礁滩等组成。

3 讨论

本区划主要是为自然保护区体系建设提供基础数据的,因此,地貌景观上的连贯性、整体性以及实用性等就显得十分重要。自然地理特征是十分复杂的,很难用数学的方法来直接确定地貌差异,但量化分析的结果可以作为定性分析的重要依据。本研究使用GIS10.0对地貌进行量化分析并结合其他资料,建立了自己的区划系统,区划等级更加细化,与其他地貌区划有较大区别。其中地貌大区基本反映了中国大的地貌格局,地貌地区基本反映了高原、山地、平原等地貌特征的水平分异,地貌亚地区和地貌区基本反映了区域地貌特征。

首先,本区划系统在划分一级地貌单元时,基本参照了1980年出版的《中国自然地理地貌》[2]的划分原则,将中国陆地划分为3个地貌大区,这些区域的自然生态系统和野生动植物组成存在很大的差异,而且由于南海诸岛的生态系统和生物组成具有很明显的海洋特征,将其独立为一个地貌大区。

而在进行二级地貌单元划分时,对已有地貌资料进行了分析,并提出了40个地貌地区的划分方案,与其他地貌区划方案差异较大。例如,一些专家将大兴安岭和小兴安岭划分在同一个地貌单元里,但其地质成因、地貌特征、植被和生物区系具有明显不同,所以将其分为两个不同的地貌地区[5,13]。此外,已有地貌区划方案对燕山、太行山、黄土高原等地区的区划差异也很大,但从地质成因、气候要素和生物组成上其具有明显差别,所以本区划将三者均划为独立的二级地貌单元。而这与秦岭、大巴山脉和南阳盆地-淮阳丘陵均划分为独立二级地貌单元的情况是相似的。

我国大陆东南部地区山地、丘陵和平原交错,地理特征复杂,区域分异明显,本区划根据地貌定量分析结果,将这个区域的长江中下游平原、江南丘陵和浙闽丘陵等自然地理区域,以及武夷山脉和南岭两个明显地理界线作为二级地貌单元,而由于海南岛和台湾岛地貌整体性明显、生物基因交流相对独立、特征突出,故将其也作为独立的二级地貌单元,这与现有地貌区划方案具有较大差异。对中国西南地区的地貌划分则与现有地貌区划方案较为一致,但根据地貌重分类和自然地理界线等对其边界进行了修正。青藏高原高寒冻蚀地貌大区则根据其边缘气候特点、植被和生物区系差异,将周边大山脉、盆地和谷地独立划分为独立的二级地貌单元,并将比较平缓的高寒高原地貌作为一个独立的二级地貌单元,这与1956年的“周廷儒方案”和1965年的“中国科学院地理研究所方案”明显不同,但与1999年的“李炳元方案”相近似。

本地貌区划系统有以下特点:

(1)强调了“海洋国土”概念,将具有独特气候特征和地质地貌成因的中国南海地区独立作为一个独立的地貌大区。该地区由于其明显的大洋性气候和独特的珊瑚岛礁地貌,形成了别具特色的自然地貌特征,成为我国自然地理格局的重要组成部分。

(2)以自然保护区体系建设为目标,区划目的明确,等级区划系统更加科学和完善。本地貌区划系统对我国地貌格局区域差异进行了细化,最后确定了473个地貌小区,基本涵盖了主要的小盆地、小平原和山脉系统等,可以作为自然保护地理区划研究的重要基础,为自然保护区体系建设提供参考和依据。

(3)地貌系统的命名更加易于理解和掌握。现有的地貌区划方案采用的区划名称较为多样,未采用统一的命名方式。本区划在命名过程中采用了中国地图和中国自然地理等资料上常用名称进行标注,尽量采用惯用叫法,易于人们理解。同时考虑到各个自然地理区域之间的从属关系,便于使用。

(4)以高分别率的地貌数据和先进的地理信息技术为基础,确保了区划结果的客观和科学。本研究中采用最新的中国地貌类型数据,该数据是通过参考90 m分辨率的SRTM-DEM数据获得。而且本研究在区划过程中以地理信息系统软件为操作平台,对地貌数据进行分析,从定量、定性的角度上精确定位区划界线,从而为地貌区划界线的精确定及区划图制图提供了有力保障。此外,还根据已有资料,对地貌区划方案进行了验证。

[1] Zheng D,Ge Q S,Zhang X Q,He F N,Wu S H,Yang Q Y.Regionalization in China:retrospect and prospect.Geographical Research,2005,24(3):330-344.

[2] Physical Geographic of China Editorial Board from Chinese Academy of Sciences.Physical Geographic of China:Geomorphology.Beijing:Science Press,1980:8-56.

[3] Chai H X,Ou Y,Chen X,Cheng W M,Zhou C H.A new schema of Xinjiang geomorphologic regionalization.Arid Land Geography,2009,32(1):95-106.

[4] Luo K F.Physical geographic partition draft of China.Acta Geographica Sinica,1953,20(4):379-394.

[5] Liu G M.Physical Geographic Atlas of China.Beijing:Sinomap Press,2010:19-202.

[6] Li B Y,Pan B T,Cheng W M,Han J F,Qi D L,Zhu C.Research on geomorphological regionalization of China.Acta Geographica Sinica,2013,68(3):291-306.

[7] Tang X P.Analysis of the current situation of China's nature reserve network and a draft plan for its optimization.Biodiversity Science,2005,13(1):81-88.

[8] Yan Y,Wang Z,Gao J,Xu W G,Jiang M K.Regional distribution characteristics of nature reserves and the influencing factors in China.Acta Ecologica Sinica,2010,30(18):5091-5097.

[9] Lu A G,Wang S J.Analysis on the development of nature preserves of China.Journal of Arid Land Resources and Environment,2010,24(11):7-11.

[10] Wu J,Liu H.Economic analysis on the spatial distribution of nature reserves in China.Journal of Natural Resources,2012,27(12):2091-2101.

[11] Li B Y,Pan B T,Han J F.Basic terrestrial geomorpholgical types in China and their circumscriptions.Quaternary Sciences,2008,28(4):535-543.

[12] Zhong D L,Ding L.Processes and mechanism study for uplife of the Qinghai-Xizang Plateau.Science in China(Series D),1996,26(4):289-295.

[13] Zhou Y L.Vegetation of Xiao Xing'an Mountains.Beijing:Science Press,1994:2-24.

[14] Fan K F,Yang D C.Geomorphologic system in Taihang Mountain area.Journal of Changchun Institute of Technology(Natural Sciences Edition),2006,7(1):51-53.

[15] Sang G S.The Evolutionary Process of the Landform and Soil Erosion During Historical Period in Loess Plateau[D].Xi'an:Shaanxi Normal University,2003.

[16] Fu M Q.Tectonic Geomorphological Characteristics and Evolution of the Daba Mountains[D].Xi'an:Northwest University,2011.

[17] Cheng S Y,Li Y J,Liu S F.Geomorphology features of the Dabie Orogenic Belt based on DEM data.Journal of East China Institute of Technology:Natural Science,2010,33(3):270-275.

[18] Feng S W,Xu D Y,Lei X Y.Physical Geographic of China.Beijing:Higher Education Press,1989:199-214.

[19] Yuan J P,Yu L S,Deng G Q,Li T,Bi H,Zhao Z Z.Geomorphologic division and classification of Hainan Island.Natural Science Journal of Hainan University,2006,24(4):364-370.

[20] Yuan F C.The landform of Altai in Xinjiang.Geography of Xinjiang,1981,(9):1-9.

[21] Li J T,Wang K Z,Li Y P,Sun G H,Chu C H,Li L Q,Zhu Z X.Geomorphological features,crustal composition and geological evolution of the Tianshan Mountains.Geological Bulletin of China,2006,25(8):895-909.

[22] Yin H Z.The relationship between the tectonics and geomorphology in Jungur Basin.Arid Land Geography,1987,10(4):9-17.

[23] Wang Y X.The Digital Terrain Analysis and Uplift Mechanism of Qilian Mountains Based on GIS[D].Lanzhou:Lanzhou University,2008.

[24] Wang S J.A discussion on difference of geomorphologic landscape between the western and eastern part of the Kunlun Mountains.Arid Land Geography,1993,16(2):1-8.

[25] Shan W D.General study the division of Qinchais geomorph.Journal of Qinghai Normal University:Natural Science Edition,1988,(4):79-84.

[26] Li J J.Morphological framework and genetie mechanism of the Qinghai-Xizang Plateau.Mountain Research,1983,1(1):7-15.

参考文献:

[2] 中国科学院中国自然地理编辑委员会.中国自然地理地貌.北京:科学出版社,1980:8-56.

[3] 柴慧霞,欧阳,陈曦,程维明,周成虎.新疆地貌区划的一个新方案.干旱区地理,2009,32(1):95-106.

[4] 罗开富.中国自然地理分区草案.地理学报,1953,20(4):379-394.

[5] 刘光明.中国自然地理图集.北京:中国地图出版社,2010:19-202.

[6] 李炳元,潘保田,程维明,韩嘉福,齐德利,朱澈.中国地貌区划新论.地理学报,2013,68(3):291-306.

[7] 唐小平.中国自然保护区网络现状分析与优化设想.生物多样性,2005,13(1):81-88.

[8] 闫颜,王智,高军,徐网谷,蒋明康.我国自然保护区地区分布特征及影响因素.生态学报,2010,30(18):5091-5097.

[9] 卢爱刚,王圣杰.中国自然保护区发展状况分析.干旱区资源与环境,2010,24(11):7-11.

[10] 吴健,刘昊.中国自然保护区空间分布的经济分析.自然资源学报,2012,27(12):2091-2101.

[11] 李炳元,潘保田,韩嘉福.中国陆地基本地貌类型及其划分指标探讨.第四纪研究,2008,28(4):535-543.

[12] 钟大赉,丁林.青藏高原的隆起过程及其机制探讨.中国科学:D辑,1996,26(4):289-295.

[13] 周以良.中国小兴安岭植被.北京:科学出版社,1994:2-24.

[14] 樊克锋,杨东潮.论太行山地貌系统.长春工程学院学报(自然科学版),2006,7(1):51-53.

[15] 桑广书.黄土高原历史时期地貌与土壤侵蚀演变研究[D].西安:陕西师范大学,2003.

[16] 付明庆.大巴山地区构造地貌特征及演化[D].西安:西北大学,2011.

[17] 程三友,李英杰,刘少峰.基于DEM的大别山地区地貌特征研究.东华理工大学学报:自然科学版,2010,33(3):270-275.

[18] 冯绳武,徐德馥,雷新彦.中国自然地理.北京:高等教育出版社,1989:199-214.

[19] 袁建平,余龙师,邓广强,李婷,毕华,赵志忠.海南岛地貌分区和分类.海南大学学报:自然科学版,2006,24(4):364-370.

[20] 袁方策.新疆阿尔泰地貌.新疆地理,1981,(9):1-9.

[21] 李锦轶,王克卓,李亚萍,孙桂华,褚春华,李丽群,朱志新.天山山脉地貌特征、地壳组成与地质演化.地质通报,2006,25(8):895-909.

[22] 尹荷中.准噶尔盆地的构造与地貌的关系.干旱区地理,1987,10(4):9-17.

[23] 王义祥.基于地理信息系统的祁连山地区数字地形分析和隆升机理研究[D].兰州:兰州大学,2008.

[24] 王树基.昆仑山西段与东段地貌景观差异性探讨.干旱区地理,1993,16(2):1-8.

[25] 单纬东.青海省地貌区划的初步研究.青海师范大学学报:自然科学版,1988,(4):79-84.

[26] 李吉均.青藏高原的地貌轮廓及形成机制.山地研究,1983,1(1):7-15.