河岸带适宜宽度要求与确定方法

夏继红,鞠 蕾,林俊强,陈永明,王为木,韩玉玲,胡 玲

(1.河海大学水利水电学院,江苏南京 210098;2.密西西比大学国家水科学计算与工程中心,密西西比州牛津 38655;3.浙江省河道管理总站,浙江杭州 310009)

河岸带(Riparian Zone)是陆地系统与水域系统之间的过渡带[1-2],由于其独特的边缘效应特点,具有调节水流、调蓄洪水、缓冲污染、提供栖息地、调节气候、提供资源、景观旅游等自然保护、生态保护、社会经济价值等功能[3-5]。随着人们对河岸带认识的进一步深入,很多国家越来越重视河岸带的建设、保护和管理,认识到保证河岸带宽度要求是发挥其功能的关键因子,并对其宽度做出了明确规定[6]。如,美国自20世纪60年代末开始河岸带的研究,制定了河岸带保护与建设导则和条例,提出了包括河岸带生态系统管理模型(REMM)在内的多种河岸带宽度定量计算方法,明确了其宽度范围[7]。我国自20世纪90年代末开始重视河岸带的保护,但其建设和管理往往与农业生产、建设开发之间存在用地之争,且我国目前还没有定量划定河岸带区域范围的方法,使河岸带宽度得不到保障,无法充分发挥其功能。因此,定量确定河岸带区域范围是目前河道管理和建设中迫切需要解决的问题。本文在分析河岸带动态过程的基础上,探讨河岸带宽度的要求和影响因素,归纳国外河岸带宽度的计算方法和参照值,为我国河流生态建设中河岸带区域范围的准确划定提供参考。

1 河岸带结构及动态过程

河岸带在地理空间上是典型的三维结构边缘交界区[7]。在纵向上,多个功能区蜿蜒交错;在垂向上,地表水与地下水相互交换;在横向上,地表水系统与陆地系统交汇[3]。河岸带的这一结构特点决定了河岸带存在着较为复杂的水文、水动力过程、生态过程和溶质迁移转化过程[8],如图1所示。

a.水文、水动力过程。河岸带主要有径流和蒸发2个水文过程。降雨时,雨水在地表形成径流,一部分形成坡面径流,汇入地表水;一部分形成土壤渗流,汇入地下水或地表水。无降雨时,在植被和光照作用下,土壤中的水分会蒸发进入大气。由此可见,河岸带有三类径流:岸(坡)面径流、河流径流和地下水径流[3]。径流流动过程中伴随着水流交换以及径流与土壤、植被之间动力作用。如地下水与地表水之间的交换形成潜流,坡面径流的侵蚀、河流径流的淘蚀、植被的阻水等动力作用过程[3]。

b.生态过程。河岸带是一个独特的生态系统,具有较高的生物多样性,主要栖息着陆生植物、水生植物、哺乳动物、爬行动物、两栖动物、水生动物以及微生物等[9-10]。各生物之间存在捕食、竞争过程,形成复杂的食物网,使河岸带生态系统具有完整的物质交换、能量流动和信息传递的生态过程[1]。如:植物的落叶残枝是水生动物的食物来源;很多鸟类喜欢栖息于河岸带,并以无脊椎动物和小型水生动物为食物来源;陆地哺乳动物常常以河岸带为运动廊道,沿河猎取爬行、两栖、水生生物等。

c.溶质迁移转化过程。在水动力和生态过程的作用下,河岸带内的泥沙、有机质、营养、污染等会发生溶解、输运、沉积、吸收、分解以及氧化还原等溶质迁移与转化过程[11]。有机质包括落叶、残枝、动物尸体等;营养物质主要来自过剩农作物肥料的氮、磷、钙、镁等;污染物质主要来自于农药、交通和居民生活等。

图1 河岸带结构及动态过程示意图Fig.1 Sketch map of structure and dynamic processes of riparian zone

2 河岸带适宜宽度要求及影响因素

2.1 适宜宽度要求

河岸带只有满足一定的宽度要求,才能有效发挥其功能。适宜宽度是指满足特定条件、特定功能要求的河岸带宽度。通常包括最小、最大、最优等宽度要求。(a)最小宽度。最小宽度指满足河岸带主体功能的最低宽度要求。不同功能,其最小宽度要求有所差异。如,当河岸带宽度增加到一定程度后,削污效率无明显增加,这一宽度即为削污最小宽度要求。对于防洪要求较高的河道,满足防洪安全和河岸稳定要求的河岸带宽度即为河岸带最小宽度。(b)最大宽度。最大宽度指能满足所有功能的最大宽度要求。由于河岸带动物生活范围较为宽广,所以最大宽度通常是指当岸外可利用土地资源足够时,满足河岸带生物栖息所需的宽度要求。对于某些特殊功能也有其相应的最大宽度要求。如,对于可利用土地资源足够的水源地河岸,满足削减95%~100%污染和泥沙所需的河岸带宽度即为最大宽度。(c)最优宽度。总体而言,河岸带越宽越有利于防洪安全、保护资源、削减污染、减少侵蚀。但由于河岸宽度往往会受岸外可利用土地资源空间的限制,所以在建设和管理中,应考虑当地实际生产需要,选择最优宽度,使其既满足防洪安全、环境保护、生态保护要求,又满足降低占地的经济成本要求。

2.2 影响因素

河岸带宽度主要受坡度、土壤类型、植被类型、降雨量以及岸外土地利用情况等因素影响。(a)坡度。当坡度增加时,坡面水流流速将会增加。因此,坡度越陡,满足流速降低、污染吸收和泥沙沉积所需的河岸带越宽。很多研究者建议河岸带建设中岸坡坡度不宜过大。对于特陡岸坡,应在岸外留有足够的缓冲空间。(b)土壤类型。不同土壤类型河岸带其宽度要求也不相同。黏性越大的土渗透性越差,越容易产生地表径流,汇流时间短、较宽的河岸带才能满足一定的功能要求。通常较湿润、酸性较强的土壤能很好地去除氮,较窄的河岸带即能满足相关要求。(c)降雨量。河岸侵蚀、面源污染进入河流与降雨量密切相关。当降雨强度较小时,较窄的河岸带就能有效拦截泥沙和污染;相反,则需要较宽的河岸带。(d)植被类型。不同植被类型对河岸带功能的作用效果不同。如,草能拦截61%的硝酸盐、72%的磷和44%的磷酸盐。草与乔木混合能去除92%的硝酸盐、93%的磷、85%的磷酸盐[12]。可见,组合型植被比单一植被河岸带能更有效地拦截污染,其所需宽度也更小。(e)土地利用。岸外土地利用情况决定了坡面汇流特点、污染类型和污染量。如果岸外为农业耕种区,则汇流相对较慢,径流较小,污染主要为面源污染。如果岸外为城镇居住区,汇流快,径流流量大,污染主要为生活污染及路面污染。不同的土地利用方式,其宽度要求也不相同。

3 河岸带宽度计算方法

准确确定河岸带适宜宽度是河岸带管理和建设的基础性工作,目前主要有统计回归模型、基于动态机制的数学模型、综合优化模型等多种计算方法。

3.1 统计回归模型

a.单因子回归模型:单因子回归模型是单一因子与一定宽度河岸带功能发挥效果之间的关系模型。如,Nieswand等[13]将河岸坡度与宽度作为影响河岸侵蚀、截留泥沙最主要的因子,建立了河岸带宽度与坡度之间的回归计算关系式;Mayer等[14]分析建立了河岸带宽度与氮素去除率之间的回归关系式。

3.2 基于动态机制的数学模型

河岸带的水文、水动力、生态学、物质迁移转化等动态过程是决定河岸带宽度的基本驱动机制。因此,一些学者以河岸带动态过程为基础,建立了河岸带宽度的计算方法。主要包括基于坡面流与泥沙运动机理的计算模型、基于坡面流与溶质运动机理的计算模型以及综合多动态过程的计算模型等。

a.基于坡面流与泥沙运动机理的计算模型。该模型是通过计算坡面流流速与泥沙沉降速度的对比值,确定能使泥沙有效沉降在坡面上的河岸带最小宽度[16]:

式中:WRZ——河岸带宽度,m;S——河岸坡度,°;RRN——氮素去除率,%。

b.多因子回归模型:多因子回归模型是考虑坡度、水流、降雨、植被、岸外土地利用、污染源等因子共同作用下,满足一定功能要求的河岸带宽度计算模型。如,Hawes等[12]提出了河岸带宽度与坡度、侵蚀因子之间的回归关系式。Cook大学环境资源系提出了河岸带宽度与坡度、坡面流流动时间之间的回归关系式[12]。Mander借鉴通用水土流失方程,提出了河岸带宽度与地表径流强度、流域坡降、坡度、地表粗糙度系数、渗透系数及土壤的吸附能力之间的回归关系式[15]。

其中

式中:Fs——安全系数;vs——泥沙沉降速度,m/s;v——坡面流流速,m/s;Ltr——调整长度,m,通常为3.048 m;n——曼宁系数。

b.基于坡面流与溶质运动机理的计算模型。该模型是以水流运动方程为基础,耦合溶质动态方程,计算溶质下渗的最大深度,再利用坡度、深度、宽度之间的几何关系,计算所需的河岸带宽度[17]。溶质最大下渗深度计算式为

式中:C——溶质质量浓度,mg/L;t——时间,s;Dsh——扩散系数;θ——土壤含水量;Rf——阻滞因子;¯v——坡面流平均流速,m/s;x——垂向深度,m;H——溶质最大下渗深度,m;λ——一阶动力衰减系数;C0——溶质初始质量浓度,mg/L。

c.综合多动态过程的计算模型。该模型是在综合考虑水文、水动力过程,生态过程,泥沙运动过程,溶质运动过程等动态过程的基础上,研究不同功能要求河岸带宽度的计算模型,目前主要有REMM,CREAMS,WEPP等,其中REMM应用较为广泛。REMM将河岸带横向分成3个区,垂向分成3层[8],模拟水流、泥沙、营养(主要是氮、磷、碳等)、植被生长等在横向和垂向的动态变化,预测不同河岸带宽度、坡度、土壤特性、植被布置等因素对水质、河岸侵蚀的影响。该模型是研究河岸带边缘区动态特性的专门性模型,已在美国佐治亚蒂弗顿地区河岸带管理中得到较好应用。但由于该模型需要准备较多的基础资料,所以给推广应用带来了一定的困难。范小华等[18-19]对该模型进行了介绍,但未见具体应用成果。

3.3 综合优化模型

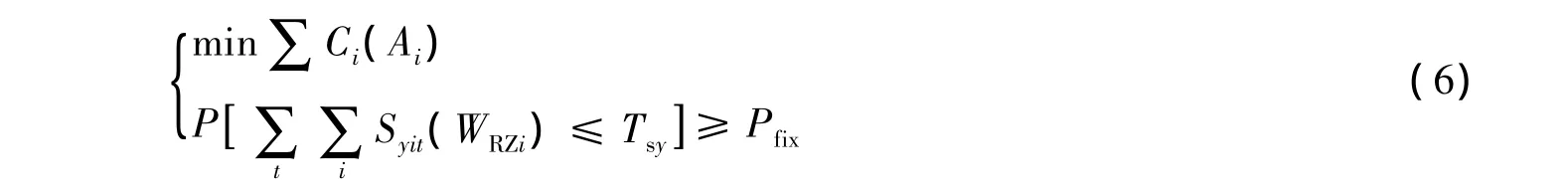

上述模型仅考虑了满足功能要求的河岸带宽度计算方法,但现实中岸外土地资源往往对河岸带宽度存在一定的限制。如果单纯考虑满足河岸带功能要求,可能会产生一些不良社会影响,如农民失去土地后的社会成本。因此,在划定河岸带区域范围时应综合考虑功能要求与资源可用程度,协调用地矛盾。Sparovek等[20]在综合考虑河岸带效益和占用耕地而使农民失去土地后的社会成本后,提出拦截泥沙量最大、占地最少的最优河岸带宽度Wop。Wop须满足:(a)产沙量Sy小于等于目标沙量Tsy;(b)WRZ大于等于河岸带最小需求宽度Wmin;(c)河岸带占用农田面积最小。Cerucci[21]根据这一假设提出了河岸带宽度优化模型:

式中:Ci——第 i段河岸带占地成本,元;Ai——第 i段河岸占地面积,m2;WRZi——第 i段河岸带宽度,m;Syit——第i段河岸带t时间产沙量,kg;P——小于目标沙量的概率;Pfix——目标概率。

4 国外河岸带宽度参照值

自20世纪60年代以来,美国、澳大利亚、加拿大、英国等通过制定相关条例法令和建设导则,明确规定了河岸带宽度范围,给出了最大宽度和最小宽度的参照值范围,见表1。

a.美国。目前对河岸带研究较多的是美国,美国有49个州制定了河岸带建设导则,根据不同类型河道的保护要求,给出了宽度推荐值[6]。Hawes等[12,15]归纳总结了美国不同功能要求的河岸带宽度推荐参照值。

b.澳大利亚。Price等[22]在分析了国家推荐值后指出实际工程中,河岸带宽度既要考虑产量效益的增加,又要考虑环境条件的改善,应满足多个目标要求,否则会不能满足功能目标要求,或造成资源浪费。

表1 不同国家不同目标的河岸带宽度推荐值范围Table 1 Recommended riparian zone widths for different functions in different countries m

c.加拿大。Lee等[7,23]归纳了加拿大河岸带宽度的具体要求。

d.其他国家。英国研究人员发现,5~20 m宽的植被带能有效保护河流栖息地结构及大范围无脊椎动物的种群。保护河流及湿地的河岸植被缓冲带,最小宽度应在15~30 m之间[24]。瑞典规定河岸带设置宽度在10~30 m,依设置地点的敏感度而定。爱尔兰规定在中等或较陡的坡地,河岸带宽度最小为10~20 m,而在侵蚀严重的地区,宽度应在15~25 m之间[24]。

5 结 论

a.多尺度、多因素综合优化。河岸带是一个三维结构的复杂系统,在空间上涉及河段、河流、流域尺度,在时间上涉及现时、短期和长期尺度。既涉及水文、气象、生物、土壤、地理等自然因素,又涉及社会生产、河岸带管理以及人文历史等人为因素。所以河岸带宽度在定量计算中,应综合考虑多尺度、多因素综合影响的多目标优化计算方法。

b.多方法综合应用、相互验证。现有的多种河岸带宽度定量计算方法对研究区域是适用的,能满足河岸带管理要求,但不一定适用于我国。因此我国在应用相关方法时,须多方法综合应用,比较优劣,相互验证。根据我国河岸带特点和具体条件,研究适用的综合方法,为河岸带建设和管理提供依据。

c.3S技术的动态决策方法。河岸带是多尺度、多因素系统,涉及数据众多,涵盖区域范围宽。为能准确直观地给出河岸带宽度,需借助3S技术,准确获得现场数据,耦合数学模型和决策支持技术,通过GIS系统将决策数据与地理图像相互链接,形成全河道,甚至全流域河岸带适宜宽度的专题地图,这将是未来河岸带宽度确定的重要工具和方法。

致谢:衷心感谢美国密西西比大学国家水科学计算与工程中心(NCCHE)提供了良好的研究条件和资源,衷心感谢Wu Weiming教授、Altinakar Mustafa教授、Wang Sam SY教授、Wei Zhangping博士等给予的帮助!

[1]NAIMAN R J,DECAMPSH.The ecology of interfaces:riparian zones[J].Annual Review Ecological System,1997,28:621-658.

[2]夏继红,严忠民.生态河岸带的研究进展与发展趋势[J].河海大学学报:自然科学版,2004,32(3):252-255.(XIA Jihong,YAN Zhongmin.Advances in research of ecological riparian zones and its trend of development[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2004,32(3):252-255.(in Chinese))

[3]夏继红,林俊强,姚莉,等.河岸带结构特征及边缘效应[J].河海大学学报:自然科学版,2010,38(2):265-269.(XIA Jihong,LIN Junqiang,YAO Li,et al.Edge structure and edge-effects of riparian zone[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2010,38(2):265-269.(in Chinese))

[4]夏继红,严忠民.生态河岸带的概念及功能[J].水利水电技术,2006,37(5):14-18.(XIA Jihong,YAN Zhongmin.Concept and function of ecological riparian zone[J].Water Resource and Hydropower Engineering,2006,37(5):14-18.(in Chinese))

[5]HOLMESK L,GOEBEL P C.A functional approach to riparian area delineation using geospatial methods[J].Journal of Forest,2011,6:233-241.

[6]CLINTON B D,VOSE J M,KNOEPP JD,et al.Can structural and functional characteristics be used to identify riparian zone width in southern Appalachian headwater catchments[J].Canadian Journal Forest Research,2010,40:235-253.

[7]LEE P,SMYTH C,BOUTIN S.Quantitative review of riparian buffer width guidelines from Canada and the United States[J].Journal of Environmental Management,2004,70:165-180.

[8]LOWRANCE R,ALTIER L S,WILLIAMSR G.REMM:the riparian ecosystem management model[J].Journal of Soil and Water Conservation,2000,55(1):27-34.

[9]NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE.Riparian systems-fish and wildlife habitat management leaflet[R].Washington D C:United States Department of Agriculture,2007.

[10]BUENO A S,BRUNO R S,PIMENTEL T P,et al.The width of riparian habitats for understory birds in an Amazonian forest[J].Ecological Applications,2012,22(2):722-734.

[11]PERRY R W,WIGLEY T B,MELCHIORS M A,et al.Width of riparian buffer and structure of adjacent plantations influence occupancy of conservation priority birds[J].Biodiversity Conservation,2011,20:625-642.

[12]HAWESE,SMITH M.Riparian buffer zones:functions and recommended widths[R].Connecticut:Yale School of Forestry and Environmental Studies,2005.

[13]NIESWAND G H,HORDON R M,SHELTON T B,et al.Buffer strips to protect water supply reservoirs:a model and recommendations[J].Water Resources Bulletin,1990,26(6):959-966.

[14]MAYER P M,REYNOLDS S K,MCCUTCHEN M D,et al.Meta-analysis of nitrogen removal in riparian buffers[J].Journal Environmental Quality,2007,36:1172-1180.

[15]WENGER S.A review of the scientific literature of riparian buffer width,extent and vegetation[R].Georgia:Institute of Ecology,University of Georgia,1999.

[16]BROWN M T,HAMANN R.Calculating buffer zone widths for protection of wetlands and other environmentally sensitive lands in ST Johns County[R].Florida:Jones,Edmunds & Associates,INC,2000.

[17]LIN Youngfa,LIN Chaoyuan,CHOU Wenchieh,et al.Modeling of riparian vegetated buffer strip width and placement a case study in Shei Pa National Park,Taiwan[J].Ecological Engineering,2004,23:327-339.

[18]范小华,谢德体,魏朝富.河岸带生态系统管理模型研究进展[J].中国农学通报,2006,22(1):277-282.(FAN Xiaohua,XIEDeti,WEI Chaofu.Research progress on riparian ecosystem management model[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2006,22(1):277-282.(in Chinese))

[19]左俊杰.平原河网地区河岸植被缓冲带定量规划研究[D].上海:华东师范大学,2011.

[20]SPAROVEK G,RANIERI SB L,GASSNER A,et al.A conceptual framework for the definition of the optimal width of riparian forests[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2002,90:169-175.

[21]CERUCCI M.The optimization of the spatial distribution and width of riparian buffers using the riparian decision supporting system[C]//BIZIER P,DEBARRY P.Proceedings of the 2003 EWRI Conference.Philadelphia:Environmental and Water Resources Institute of ASCE,2003:1-7.

[22]PRICE C,LOVETT S,LOVETT J.Managing riparian widths-Fact Sheet 13[R].Canberra:Land and Water Australia,2005.

[23]HANSEN B,REICH P,LAKE PS,et al.Minimum width requirements for riparian zones to protect flowing waters and to conserve biodiversity:a review and recommendations with application to the State of Victoria[R].Monash:Department of Sustainability and Environment,Monash University,2010.

[24]饶良懿,崔建国.河岸植被缓冲带生态水文功能研究进展[J].中国水土保持科学,2008,6(4):121-128(RAO Liangyi,CUI Jianguo.Research advances on the eco-hydrological functions of riparian buffer[J].Science of Soil and Water Conservation,2008,6(4):121-128.(in Chinese))