三门峡职业技术学院旅游管理专业人才培养方案的破与立

王会战

(三门峡职业技术学院 经济管理系,河南 三门峡 472000)

三门峡职业技术学院旅游管理专业自2002年开办以来,以培养高素质技能型专门人才为目标,以提高质量为核心,以“合作育人、合作办学、合作就业、合作发展”为主线,以企业的参与力、专业的培养力促进校企融合,以学生的学习力促进就业竞争力,不断深化教学改革,促进人才培养质量不断提高,形成了“岗位主导,校企融合,三力驱动”的人才培养模式,培育了建立在产学合作基础上的“双师”结构教学团队。2008年,专业被评为河南省特色专业建设点。2009年,专业教学团队被评为河南省优秀教学团队。这些促进了包括市场营销、会计电算化、酒店管理等专业在内的旅游管理专业群的形成,促成了“永顺管理学院”和“中青旅三门峡旅游管理学院”等冠名学院的建立。

尽管这些年旅游管理专业在人才培养模式方面勇于探索、大胆改革,取得了一定的成绩,但在高职教育突飞猛进的今天,教育理论的发展总落后于实践前行的脚步。经过大量的调查、认真的分析、深刻的反思,现有的旅游管理专业人才培养方案在职业面向、培养目标、职业能力、教学模式、课程体系等方面仍存在着一些问题,这已然成为旅游管理专业快速发展的掣肘,亟须进行大的改革和创新。

一、职业面向的破与立

以往旅游管理专业的职业面向主要定位为导游、旅行社、旅游景区、星级酒店行业(领域),还包括旅游行政事业单位。随着高职旅游管理专业大类的细化,尤其是在2008年三门峡职业技术学院设置了旅游管理专业(酒店管理方向),2009年设置了酒店管理专业,旅游管理专业职业面向“大而全”的矛盾就开始凸显。从近几届毕业生的就业情况看,虽然就业率很高,但就业对口率较低,事实证明培养“万金油”型学生的人才培养模式效果差强人意。为了使职业面向紧跟旅游行业发展的步伐,新的人才培养方案的制订要摆脱旧的人才培养方案的樊篱,职业面向的确立要基于旅游行业客观、真实的需求,因此就需要大规模的社会、行业调查。

2012年3月到6月,旅游管理专业教学团队面向旅游企业、旅游管理专业毕业生和在校生,进行了大规模的社会调查。通过专业毕业生调查(以08级旅游管理专业毕业生为调查对象),了解了毕业生的主要就业岗位情况,如图表1所示;通过旅游企业人才需求调查,了解了旅游企业提供的主要岗位情况,如图表2和3所示;通过专业在校生调查(以11级旅游管理专业在校生为调查对象),了解了在校生的主要就业意向情况,如图表4所示。

从调研结果来看,目前旅游行业紧缺的专业人才主要有以下三类:

第一类是导游和旅行社计调人员;第二类是景区讲解员和营销人员;第三类是酒店前厅、客房和餐饮等部门基层服务人员和中基层管理人员。

图表1 旅游管理专业毕业生就业情况

图表2 旅行社人才需求结构

图表3 旅游景区人才需求结构

图表4 旅游管理专业在校生就业意向(有效问卷45份)

根据调研结果,结合《中华人民共和国职业分类大典》[1]、学院旅游管理专业发展现状及特点和三门峡、豫晋陕黄河金三角、中原经济区旅游发展趋势及人才需求特点,可以确定:在职业生涯初期,旅游管理专业毕业生的主要就业岗位为旅行社、景区、旅游酒店及其他旅游企事业单位的一线业务人员;在职业发展的上升期,旅游管理专业毕业生应努力成为业务经理岗位的管理人才,少数优秀的学生可以成为优秀的自营者(企业家)。旅游管理专业岗位群如表1所示。

表1 旅游管理专业能力结构体系

二、培养目标的破与立

以往过宽的职业面向导致培养目标的大而全、全而空,培养目标落不到实处。窄化了职业面向后,相应的人才培养目标也宜做适当调整。同时,根据旅游管理专业毕业生的就业范围调查(如图表5所示),93%左右的学生都选择了在省内就业。在当前国家支持和加快“中原经济区”[2]和“黄河金三角承接产业转移示范区”[3]发展的战略机遇期,在河南省“十二五”规划强调加快发展旅游服务业[4]和三门峡实施“旅游强市”[5]和“四大一高”[6]发展战略的背景下,要进一步强化旅游管理专业为区域旅游经济服务的观念,培养目标应明晰“立足三门峡,面向金三角,服务大中原”的定位。

根据调研,目前三门峡、黄河金三角乃至中原经济区旅游行业人才市场存在严重失衡现象。一方面,小型旅游企业不仅专业素养高的管理人员严重不足,一般技能人才短缺和流失问题也很严重;另一方面,大中型旅游企业则是中高层管理人员严重不足。总体上区域旅游企业主要缺乏职业素养高、业务纯熟、精于管理的业务经理层次人才。因此,相对于中等职业教育以培养一线业务人员为人才培养目标,作为高职旅游管理专业,人才培养目标应定位于培养具有高技能、高素养的业务经理岗位管理人才。

图表5 旅游管理专业毕业生就业区域分布①以三门峡职业技术学院08级旅游管理专业毕业生为调查对象,调查样本数量88个,为便于对比,三门峡的就业数量未计入中原经济区的就业总数。

另外,从对旅游企业的调研结果看,除要求学生具备旅游行业的基本管理知识、技能,具有运用旅游管理理论分析和解决问题的基本能力外,很多旅游企业对学生的职业素养、服务意识与职业精神提出了更为具体的要求,要求学生具有高尚的职业道德、强烈的服务意识、良好的礼仪礼貌修养、灵活的应变能力、较强的岗位适应能力和创新能力,否则将难以胜任越来越受客人“挑剔”的服务工作和日益复杂的管理工作。

综上,旅游管理专业的培养目标可定位为:主要面向旅行社、景区、旅游酒店及其他旅游企事业单位的基层和中层管理岗位,培养具备良好的职业道德意识,掌握旅游服务与管理专业理论知识和技能,具有综合实践能力和创新开拓能力、较强的竞争能力和对岗位的适应能力的高素养、高技能管理人才,以适应国家旅游业特别是三门峡、黄河金三角乃至中原经济区社会和经济发展的需要。

三、职业核心能力和专业能力的破与立

以往教学计划中专业核心能力的确定,一直存在着对核心能力概念理解的偏差。职业核心能力,又称“关键能力”(Key competencies)(德国、澳大利亚、 新加坡)、“基本能力”、“软技能”(美国)、“基础技能”、“共同能力”(香港)。多数国家和地区的学者认为,它是从所有职业活动中抽象出来的,具有普适性、一般性、促进性或可迁移性的能力,是适用于各种职业、伴随人的终身的可持续能力。它在职业能力的三层结构中(如图1所示,即职业特定能力、行业通用能力和职业核心能力)居于最底层,决定着人的岗位转换能力;职业特定能力(又称岗位特殊能力)与行业通用能力合称专业能力,是职业能力的显性或半显性的部分[7]。

图1 能力结构图

根据旅游管理专业新的人才培养目标定位,专业能力体系设计既考虑了一线业务人员的基础岗位业务能力,又强调了针对管理人员的管理能力的设计,同时立足学习型社会,也充分考虑学生作为学习者角色(在校生、社会成员)所必备的自我发展能力的培养。旅游管理专业职业能力结构体系如表2所示。

四、教学模式的破与立

以往采用“1+1+1”的教学模式,第一学年的大部分时间在校学习,自第一学年第二学期的5月开始,至8月结束,到三门峡周边景区及旅行社进行旅游综合实习;第二学年第一学期前14周在校学习,自当年12月中旬到次年8月底(包括第三学期4周,寒假1.5个月,第四学期16周,暑假2个月)到旅游企业进行顶岗实习;第三学年在校上课,毕业前进行3周的毕业实习。这种教学模式遵循了“学习,实践,学习,实践”的技能习得规律,尤其最后一个“1”,考虑到学生在顶岗实习期间往往能够认识到自己在知识方面的欠缺,返校后学习的欲望和目的更强。但从近几届学生的实践效果看,并不尽如人意,反而是实习期间基层岗位单调、重复性的技能性操作,使学生形成了一种“知识无用”的错觉,对新学知识缺乏动力;加之连续实习时间过长,学生对学过的知识有点疏离,从而影响了第三年的教学效果。此外,在酒店管理专业已然独立的情况下,旅游管理专业学生仍在酒店进行较长时间的顶岗实习,一定程度上反映了专业设置的模糊,弱化了专业的特色;同时,这种模式也不利于学生导游证的考取。

表2 旅游管理专业职业能力结构体系

调整后的教学模式充分考虑了旅游淡旺季的行业特点,学生前三学期及第四学期的第1-9周在校学习;第四学期第10-16周和暑假,到旅行社或景区进行旅游综合实习;第五学期第1-12周在校学习;第13-18周、寒假进行酒店、景区、旅行社实习;第六学期在校学习。其特点表现为:根据能力层次逐渐提高的原则和不同学习阶段能力形成的重点不同,分别采用不同的教学模式。第一年以学校为主,和企业人员共同进行侧重导游业务、景区服务管理、旅行社经营管理等基本技能的培养;第二年通过工学交替、项目教学、校内生产性实训、到企业生产实习等方式和途径,侧重业务规范的培养、团组接待能力训练、景区资源开发能力培养、营销计调业务训练;第三年通过顶岗实习方式以企业为主,注重学生对旅游接待服务、酒店服务与管理、旅游产品开发、旅游资源产品化、旅游线路的设计等工作过程对应的导游业务能力、酒店管理能力、景区服务与管理能力、旅行社经营与管理能力进行培养。这一模式是“教学以致用”理念的充分体现,是一种行之有效的“教学外置”,不是粗放的顶岗工作,也不是“学校到企业寻求实习场所,企业从学校获得廉价劳动力”的浅层合作,而是企业全程参与人才培养计划制定、课程建设、课程讲授、实训指导、毕业设计指导等人才培养过程的联合培养。同时,这一模式还把专业实习和未来就业深度链接。

五、课程体系的破与立

以往的课程体系,无论是设计思路,还是课程名称,抑或教学内容,都深受学科式思维的影响,与高职教学“必需、够用”的原则相悖离,不利于高素质技能型专门人才的培养。新的课程体系的确立,必须敢于打破传统的思维范式,以综合职业能力培养为主线,重视产学结合、课证融合、技术与人文融通、理论与实践并重。

(一)课程体系设计思路

第一,征集具体工作任务。通过面向旅游企业、毕业生和在校生的广泛调研,确定旅游管理专业的三个主要就业岗位,即导游员和景区讲解员、旅行社计调和外联人员以及旅行社、景区职能部门经理,一个次要就业岗位,即高星级酒店中基层服务和管理人员,并征集了这些岗位上的83个具体工作任务。

第二,确定典型工作任务。根据职业面向,将83个具体工作任务归纳为校内学习的15项典型工作任务。根据“一一对应”的关系,将典型工作任务转换成对应的专业课程。

第三,根据“新学徒、普通技工、高技能人才”三个职业能力发展阶段对应的“入门、专项、综合”三个学校学习阶段,并按三个阶段的职业能力培养要求对专业课程进行排序。同一阶段的课程,再根据课程之间的衔接要求进行排序。

(二)课程体系基本结构

按照上述课程体系设计思路,构建专业能力课程模块,整体上形成包括基础能力课程模块、专业能力课程模块、集中实践教学环节模块、社会能力模块和通识课程模块等五大教学平台的专业课程体系。

其中,专业能力课程模块分为专业基础课程、专业技能课程和专业拓展课程,主要培养旅游专业人才所需的专业知识和关键技能,对培养学生职业能力起支撑作用。专业能力课程如表3所示。

集中实践教学环节包括校内实训和校外实习两部分。其中,校内实训要课堂和实训室两手都要抓。在课堂上,利用多媒体或案例进行情景模拟,使学生初步认识工作情景;在校内实训室,重视基本技能实训,使学生熟悉岗位操作规范和方法。校内实训内容与要求如表4所示。

表4 旅游管理专业校内实训内容与要求

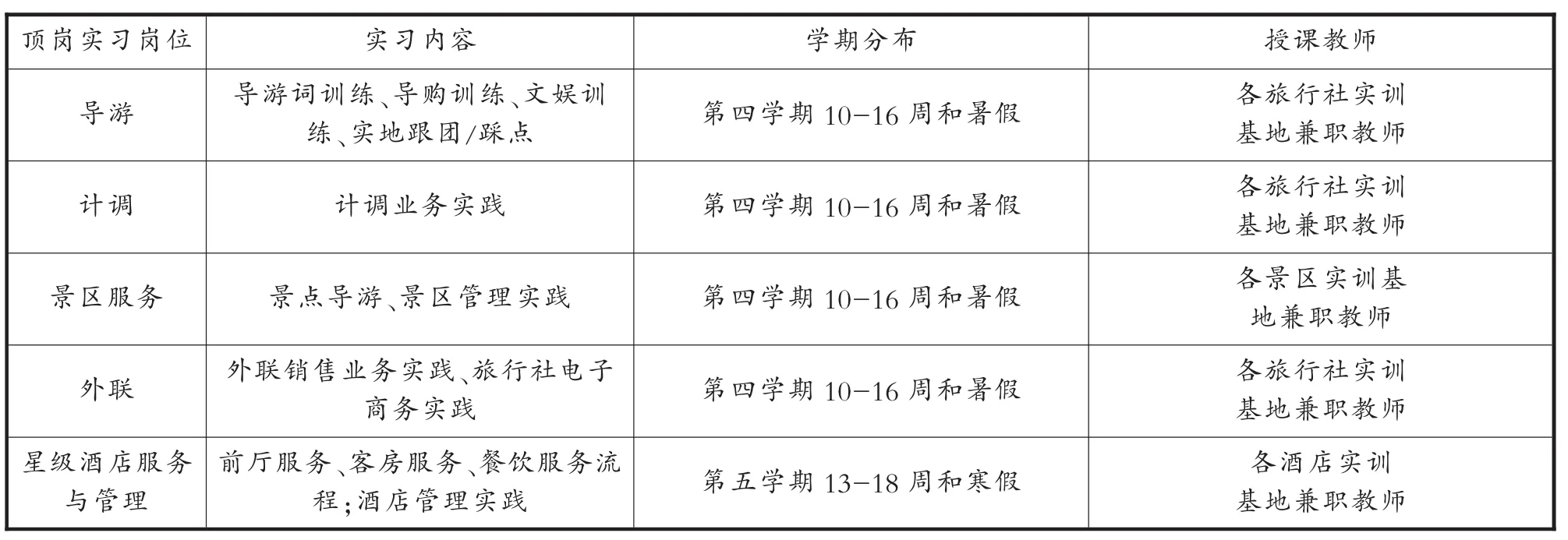

校外实习是实践环节的核心,是发展学生职业认知、职业能力、职业情感、职业习惯的主要场所。旅游管理专业课程体系中高度重视实践环节,安排了旅游认知实习和一年的顶岗实习。顶岗实习期间,学生以“实习生”和“员工”双重身份参加顶岗实习,学习场所从学校转入企业,部分课程外置,由企业兼职教师进行技术指导,学校教师主要进行心理指导,通过实习例会、批阅实习周记、注重企业反馈信息等渠道处理实习中出现的各种问题;顶岗实习结束阶段须举办技能考核及总结大会,学生撰写实习总结,企业填写实习鉴定表。校外实训内容与要求和顶岗实习环节实训课程分别如表5和表6所示。

表5 旅游管理专业校外实训内容与要求

表6 顶岗实习环节实训课程一览表

六、结语

人才培养方案是专业建设与发展所本依,其合理与先进与否,关系到专业建设的成败与人才培养的质量。为了更好适应高职教育和就业形势的快速发展需要,专业人才培养方案要不断地改革与优化,而非一成不变。旅游管理作为应用性、实践性很强的专业,必须紧紧围绕人才培养目标,以就业为导向,以服务社会为宗旨,以职业能力培养为核心,不断改革和创新人才培养模式,以更好地适应国家旅游事业,特别是三门峡、黄河金三角及中原经济区社会和经济发展的需要。

致谢:感谢樊莉娜老师提供的有关旅游管理专业人才培养修订方案方面的帮助。

[1]《中华人民共和国职业分类大典》修订版[S].中国劳动社会保障出版社,2007.

[2]国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见(国发(2011)32号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2011-10/07/content_1963574.htm.

[3]豫晋陕黄河金三角承接产业转移示范区获批准[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/local/2012-05/22/c_123171471.htm.

[4]河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL].http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2011/04/29/010241505.shtml.

[5]三门峡市加快建设“旅游强市”工作会议召开[EB/OL].http://www.henan.gov.cn/zwgk/system/2009/08/24/010153051.shtml.

[6]强力实施“四大一高”战略[EB/OL].http://www.smxdaily.com.cn/html/smxrb/2011/9/6/201196222835.shtml.

[7]贺华.职业核心能力的内涵和外延初探[J].当代教育论坛(管理研究),2011(12).