浅谈物理教师的学科教学知识在“透镜”教学中的应用

薛和平

(盐城市初级中学,江苏 盐城 224000)

美国教育家L.舒尔曼认为教师专业知识分为学科知识、一般教学知识、课程知识、学科教学知识(pedagogical content knowledge)、学习者及其特点的知识、教育情境知识、关于教育的目标目的和价值以及它们的哲学和历史背景的知识,其中学科教学知识(pedagogical content knowledge)简称PCK.

学科教学知识(PCK)是教师教育理念转变为教学行为的桥梁.

教师的学科教学知识即教师的PCK是指教师在面对特定的学科主题或问题时,如何针对学生的不同兴趣与能力,将学科知识组织、调整与呈现,以进行有效教学的知识.PCK与其说是一种知识,不如说是一种教师所特有的“转化”智能,即将教学内容转化成学生有效获得学科知识的教学智能.

课堂教学总是基于教材、教师、学生这3大要素之间的交互作用而形成的.课堂教学要解决的3大问题是教什么(课程的知识)?怎么教(教师的PCK知识)?怎么学(学生的知识)?关注学生的学习是课堂教学的本质追求.我们应把属于学生的东西还给学生,应该让孩子重蹈人类思想发展中的那种最关键的步骤.通过师生互动,情感交流来启动学生的求知原动力,通过教师的启发、引导、组织学生进行自主活动,让学生在活动中获取知识、学到方法、发展能力、得到愉快的情感体验,最终提高学生的科学素质,这些都要求教师必须将学科知识转化为学生可学的形式,立足学生立场实现知识转化,也就是教师的PCK在课堂教学中充分运用.

本文结合“透镜”这节课的教学来谈谈教师学科教学知识(PCK)的应用.“透镜”这节课的重点是了解两种透镜的形状、成像特点、对光的作用;并会区分两种透镜.这节课的设计思路是从学生的生活实际出发,选择了学生非常熟悉的“眼镜”这一“工具”作为整节课的主线,从而拉近了物理与学生的距离,使学生对物理有亲近感,有效激发了学生学习物理的积极性和原动力.课堂教学力求通过探究性实验,学生间的讨论、设计、动手及合作的观察、分析揭示透镜的形状、成像的特点及对光的作用;充分体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课程理念,整节课达成师生思维同频共振的最佳状态,并且始终让物理文化凝聚在物理知识、技能的形成过程中.具体操作过程如下.

1 新课的导入

师:同学们,首先让我们欣赏由××同学与××同学表演的哑剧,请大家在欣赏的同时,用心琢磨一下,他们的表演向我们传递了怎样的信息?好,大家欢迎!

情景剧表演:两位学生拿起倒着的课本分别放到近处和远处观看,并皱皱眉、摇摇头,表现出万般无奈状,然后同时拿起桌上的两副眼镜戴上,又皱皱眉、摇摇头,表现出万般无奈状.当他们恍然大悟交换眼镜时,再把课本移到正常距离时,脸上露出满意的笑容,再注视学生.(两位学生表演宜尽量慢些)

(板书:1.再现生活场景)

师:欣赏完他们的表演,同学们说说看,他俩的表演究竟向我们传递了什么样的信息?

(1)爷爷和小孩的眼睛都生病了.爷爷由于年龄大患上了远视眼,小孩由于不注意用眼卫生患上近视眼.

(2)要矫正好他俩的视力,爷爷需佩戴远视眼镜,孩子需佩戴近视眼镜,从而说明这两副眼镜所起的作用不一样.

师:为什么近视眼镜与远视眼镜的作用会不同呢?大家想不想知道其中的奥妙?我们今天就来共同研究第4章的第2节“透镜”.

(板书:第2节 透镜)

评析:再现生活场景是学生非常熟悉的“眼镜”.学生自然亲切的表演,真实的教学问题,自然的教学过程,和谐的教学氛围.这样的教学设计拉近了课堂教学与学生的距离,使学生对物理有亲近感.教师在教学中适时地提出问题,为学生设置必要的认知台阶,让他们去经历并完成新概念的建构过程,是教师PCK的具体运用.

2 探究物理规律

2.1 透镜镜片的特点并分类

师:要了解透镜,我们首先要解决的就是,什么样的镜子是透镜?告诉大家,其实生活中人们佩戴的眼镜的镜片就是透镜.通过观察眼镜镜片的外形特点就可以知道什么样的镜子是透镜了.下面就请同学们仔细观察桌上的两副眼镜,看一看、摸一摸近视眼镜和远视眼镜的镜片,看看它们的外形上有哪些特点?例如从镜片的材料、镜片的镜面、镜片的厚度等等来观察.观察前向同学们介绍一个科学小常识.对于重要的光学元件不能用手直接摸,今天的光学元件可以用镜纸包着来进行触摸,下面大家就进行观察.

(板书:2.探究物理规律)

同学们刚才对近视眼镜和远视眼镜的镜片进行了观察,请哪位同学说说透镜的外形有哪些特点?(学生进行观察并汇报)

(1)镜片都是用透明的材料做成的(玻璃、水晶、塑料),因而都能让光通过(发生折射).(2)镜面是(球面).因而厚度不均匀,中间与边缘的厚度不一样.近视眼镜中央薄边缘厚;远视眼镜中央厚边缘薄.

师:大家观察得仔细到位.物理学中把用玻璃等透明材料磨成的一个或两个侧面是球面一部分的镜子叫透镜.并把中央薄边缘厚的透镜叫凹透镜;中央厚边缘薄的透镜叫凸透镜(板书凸透镜和凹透镜的定义).同学们近视眼镜属于什么透镜?(凹透镜)因为它中央薄边缘厚;远视眼镜属于什么透镜?(凸透镜)因为它中央厚边缘薄.这是我们研究的第一个问题什么是凸透镜和凹透镜(板书凸透镜和凹透镜的定义).

2.2 探究透镜的成像特点

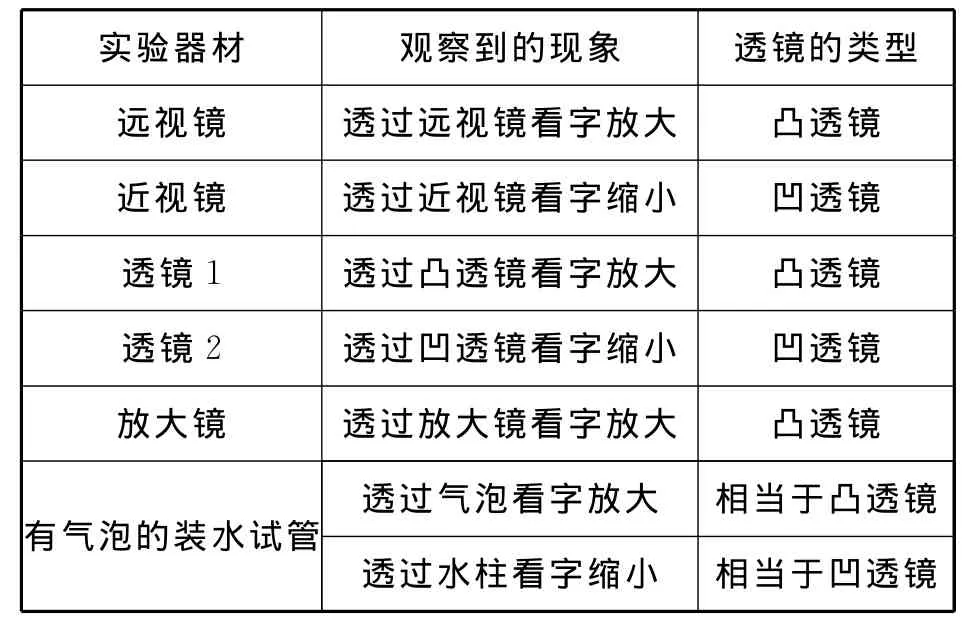

师:凸透镜和凹透镜除了外形不一样,还有哪些区别呢?通过近3个月的物理学习我们已初步了解研究物理的最基本的方法是观察实验探究,我们同样用观察、实验的方法进行探究(在黑板边上板书)凸透镜和凹透镜还有哪些区别呢?我们请大家利用桌上的器材按实验表1中的要求进行实验,体验透镜的成像情况,并把实验的现象记录在表1中.

友情提醒:用这些透镜近距离观察书上的字(展现并让学生完成表1).

表1

师:大家根据实验记录的现象,能否对透镜的成像特点进行概括?

生:凸透镜能使近处的物体成放大的像;凹透镜能使近处的物体成缩小的像.结论是否可以推广,(可以)因为多次实验结论相同,因而结论具有普遍性.

(板书:3.凸透镜能使近处的物体成放大的像;凹透镜能使近处的物体成缩小的像.)

2.3 探究透镜对光的作用

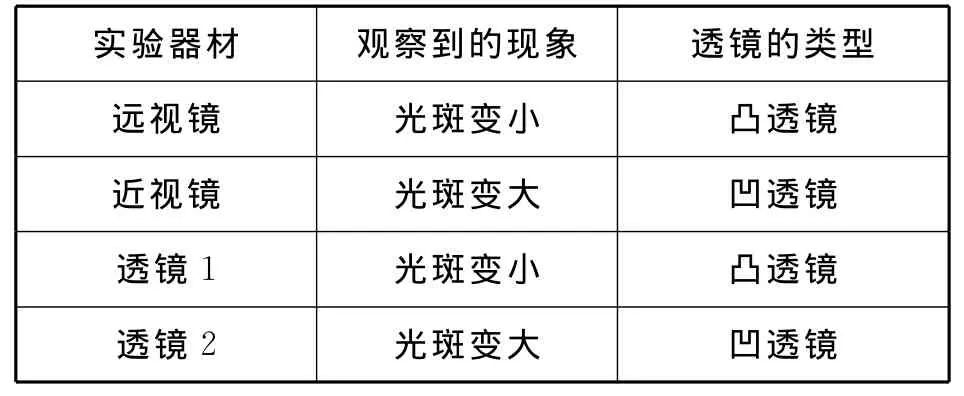

师:透镜是由透明材料组成的,因而光能过透镜,同学们猜想一下,如果让一束光线分别通过凸透镜和凹透镜后将会发生什么现象?

生:凸透镜对光有会聚作用.

师:说出你的理由.

生:在小学的自然课上,我们用放大镜在阳光下时能形成一个最小最亮的光斑,在光斑处放上火柴后能把它点燃,而刚才实验我们已经知道放大镜是凸透镜,所以我认为光经过凸透镜是会聚.

师:这位同学肯动脑筋,结论也对.那是否所有的凸透镜对光都有会聚作用呢?我们今天的课堂,不便出去用阳光验证,但我们可以让激光手电发出一束光来模拟太阳光,让激光手电发出的光透过透镜后射到纸上,对纸上的光斑的大小进行观察.如果光斑变小,透镜对光都有会聚作用;如果光斑变大,透镜对光都有发散作用.(展现并让学生完成表2)

表2

生:一束光线通过凸透镜和远视眼镜后光斑变小,而远视眼镜又是凸透镜,因而凸透镜对光有会聚作用,所以凸透镜又叫会聚透镜.通过凹透镜和近视眼镜后光斑变大,而近视眼镜又是凹透镜,因而凹透镜对光有发散作用,所以凹透镜又叫发散透镜.

师:下面老师用光学演示仪进一步证实大家得出结论是正确的,老师并结合实验给大家介绍相关知识(教师结合课件演示光具组有关透镜对平行光的折射实验).

师:由于凸透镜对光有会聚作用,凸透镜对平行于主光轴的光会聚于一点叫焦点,用F表示;焦点到透镜中心的距离叫焦距,用f表示.刚才那位同学所说的最小最亮的光斑其实就是透镜的焦点.我们再研究一下凹透镜(教师实验并利用课件讲述凹透镜的虚焦).

师:光通过透镜应该发生的是折射,因而根据光的折射规律,通过三棱镜的组合,我们同样从理论上也可以证明透镜对光的会聚和发散作用.请同学们阅读课本第90页活动4-5(教师再利用课件进行分析).

评析:教师根据自己的PCK,设计前面的3个探究活动以及这段的阅读和思考,体现了教学知识必须拟合物理知识的发生过程,学生在教师的引导下,去揭示并感受物理知识发生的原因、物理知识形成的经过、以及物理知识发展的方向,让学生体验物理概念的形成过程,让学生探寻物理规律的发现过程,让学生参与物理实验的设计过程,让学生亲历物理问题的解决过程,真正做到让学科知识转化为学生可学的形式,立足学生立场实现知识转化,把学生生活中的东西以知识的形式还给学生.这样不但使学生体验了科学探究的过程与方法,感知有关科学方法,构建相关的科学内容,同时也学到了研究物理问题的方法(控制变量法、建模法、转换法等).

3 社会生活应用

生活中人们经常使用眼镜、照相机、放大镜、投影仪、显微镜、望远镜等光学仪器.照相机可以把瞬间变为永恒的记忆;投影仪放大影片可以使教室里所有的同学同时看到影片上的图画;显微镜可以让医生看见血液中的各种细胞.打开这些光学仪器可以发现它们的主要部件都是透镜.由此我们更加清楚物理与社会生活息息相关,下面让我们将这节课所学的知识应用到实际生活中去.

(1)如何鉴别透镜是凸透镜还是凹透镜?

(2)据报道,某山发生山火,烧毁树林250亩,在山火发源地发现一个较大的玻璃瓶底,警方经过多方面调查,最后确定这次火灾的“元凶”就是这个玻璃瓶底.你认为这可能吗?为什么?许多森林的警示牌上面写有“请不要把装有液体的纯净水瓶或矿泉水瓶遗留在山上”,请学生们分析一下,这是为什么?

(3)早在我国汉代就有记载“削冰令其圆,举以向日,以艾承其影,则生火.”谁能用现代汉语描述它?并解释其原因?

4 课堂小结并布置作业

最后请学生们再次拿起放大镜远近不同地观看课本上的字,会有什么惊人的发现?所成的像如何变化,放大镜为什么既能成放大的像又能成缩小的像呢?提出问题,引起学生课后思考,并布置作业.

(1)上网查阅眼镜的度数不同是怎样形式的?(2)如何用带盖的空玻璃瓶自制凸凹自如的透镜?

本节课从生活中提出物理问题,用科学方法探究物理问题,再把物理规律应用于社会生活.也就是从生活走进物理,让物理走向社会.在完成知识目标的基础上,通过观察各种透镜的形状、进行透镜的成像、透镜对光的会聚和发散作用的实验,反映教材知识演化的发展顺序,反映学生学习活动的心理顺序,反映课堂教学流程的时空顺序.培养学生的观察能力,让学生学会注意观察事物的本质特征,拓展自主学习时空,培养学生的分析、归纳能力 ;通过让学生经历3个递进的活动:观察凸透镜和凹透镜—辨别凸透镜和凹透镜—分析比较凸透镜、凹透镜的成像和对光的作用,引导学生通过“做”,通过“问题解决”,通过“交流与合作”,彰显学科特色:以实验为基础,以思维为中心,充分发挥物理学科特色,用物理知识的丰富性和深刻性打动学生,激发学习兴趣.通过本节课的学习,达成让学生关心科技发展,关注科学、技术、社会,打开窗口,扩大物理学习视野,注重学生科学精神的培养.最后的结束实验更加巧妙地为进一步凸透镜的成像规律安装接口,为后继学习埋下伏笔.

总而言之,教师的学科教学知识(PCK)不会随着学科知识和一般教学知识的获得而自然生成,它需要教师在具体的教育教学情境中,不断进行实践、探究、反思与完善,根据学生的认知规律,将诸方面知识综合、创新而成的.