我国精神信仰研究的文献计量学分析

孔祥娜,许 欢,魏 昶

(湖北科技学院 教育学院,湖北 咸宁 437100)

信仰是一个被广泛讨论的问题。在这样一个变革转型、价值重塑的时代,关于信仰的讨论大致分为三类。一类人怀疑信仰是否存在,他们要么陷于精神世界的贫乏,要么不断质问信仰存在的可能。另一类人,认为自己应该有一种信仰,却始终无法有一种真正的信仰。还有一类人已经具备了极为虔诚的信仰。

有人认为中国人向来没有信仰,但这一论断值得审慎辨析。国内有学者指出,“中国人没有真正意义上的信仰。这种信仰指的是宗教意义上对彼岸世界的信念,是超越性和纯粹精神性的。”[1]由此看来,认为中国人没有信仰,其实是指没有形成整个民族的宗教信仰。有学者认为“信仰过程实质上是主体的德性的发生过程[2]。”若按照这种理解,显然中国人是有信仰的。

信仰是一个永不过时的主题,它是文化所孕育出来的核心,是一个民族的精神灵魂,也是个人精神世界的主宰。不同学科领域的学者都对它进行过探讨,而且每个时代的信仰也都有其不同的内涵。在信仰还局限于宗教时,人们畏服于不可知的超自然力量。当信仰踏足世俗后,人们希望于建立一个理想的社会。当信仰的研究涉及到个体,它也就来到了心理学的世界。

计量学分析能够从定量的角度准确的反映出学科研究的总体现状。本文选用文献计量学方法,了解目前我国心理学界精神信仰研究的现状。希望能为其他的研究者提供有价值的研究资料。

一、研究方法

(一)取样与选文标准

1.文献取样

以中国期刊全文数据库作为文献检索平台,检索条件为:以“精神信仰”为主题,采用精确匹配的模式,发表时间截止日期为2013年4月30日。共检索到66篇文献。(没有检索到2013年度1月至4月间有关精神信仰的心理学研究文献)

2.选文标准

(1)只选择以心理学视角进行研究的文献;

(2)只选择以精神信仰为主要内容的文献。

(二)数据处理

对每篇文献所报告的每个单元逐一加以统计,不论1篇文献中出现某个单元多少次,只计1次。用SPSS19.0统计分析,以频次、百分比统计为主。

(三)确定分析类目

研究者依据文献统计分析类目的一般要求和形成方法,先选取少量样本作典型分析,最后确定分析类目。本文将从论文数量、论文时间分布、论文在不同期刊的分布、研究力量地域分布、研究力量机构分布、论文合作方式、研究方式分布、研究人群分布和研究内容分布等几方面进行计量分析。

二、结果统计与分析

1.研究论文总量的变化

研究论文总量是指某一学科的研究者在某一时间段内所发表论文数量的多少,这一指标可以从一定程度上反映出某一学科现有的发展水平。确定论文数量随时间变化的关系,可以大致揭示出该学科发展的某些特点和规律,并对学科未来的发展变化进行科学预测。本文统计了近11年来各年度心理学界精神信仰研究的论文数量变化。结果见表1。

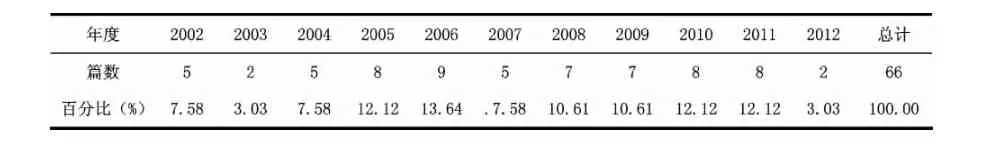

表1 2002-2012年精神信仰研究论文年度分布情况

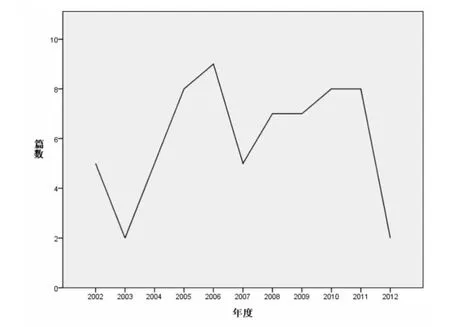

为了进一步分析精神信仰研究论文的发展变化情况,以年度为横轴,论文数为纵轴,作出论文随时间变化的曲线,结果见图1。

图1 论文数量年度变化

研究论文时间分布由表1和图1可知,我国从2002年至2012年间从心理学视角进行精神信仰研究的论文不多,只有66篇,其中35篇的研究对象是大学生精神信仰,占论文总数的53.03%。在精神信仰研究中,有一个研究高峰期,即2006年,共有论文9篇,占论文总数的13.64%。总体来说,论文数量逐渐增加。

2.研究论文在不同期刊的分布情况

对于研究论文的发表源,按照发表的期刊类型可分为心理学类期刊和非心理学类期刊。心理学类期刊是指一种具有固定名称和刊号,定期发表心理学各个领域相关研究成果的刊物。按照中文核心期刊目录(北大图书馆2008版)标准又可以把心理学期刊划分为心理学核心期刊和心理学一般期刊。例如,核心期刊为:心理学报、心理科学 、心理科学进展、心理发展与教育四类,一般期刊为:心理学探新、心理与行为研究、应用心理学、心理研究、中国心理卫生等。

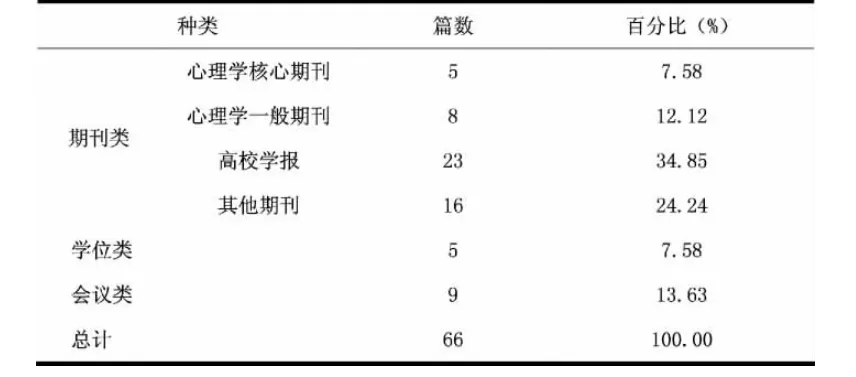

由表2可以看出,学术期刊类论文最多,有52篇(占78.79%),学位类、会议类论文总共有14篇(占21.21%),可见对精神信仰的研究形式已呈多样化的趋势。其中,学术期刊论文以高校学报为主,有23篇(占34.85%);其次是其他期刊,共16篇(占24.24%);心理学期刊占总数最少,为13 篇(占19.70%)。

表2 研究论文文献种类分布

3.研究力量地域分布

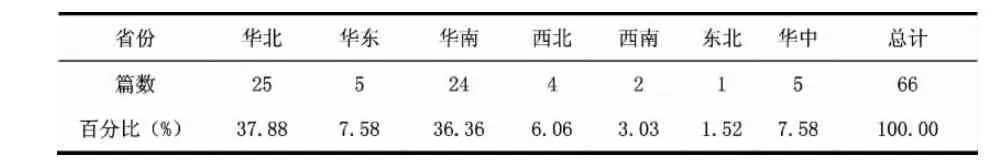

表3 研究力量地域分布

以第一作者单位为依据,对研究力量的地域分布进行统计分析。由表3可知,作者所属的地区中,占第一位的是华北(占37.88%),其次是华南(占 36.36%)。七大区中作者最少的是东北地区(1.52%)。

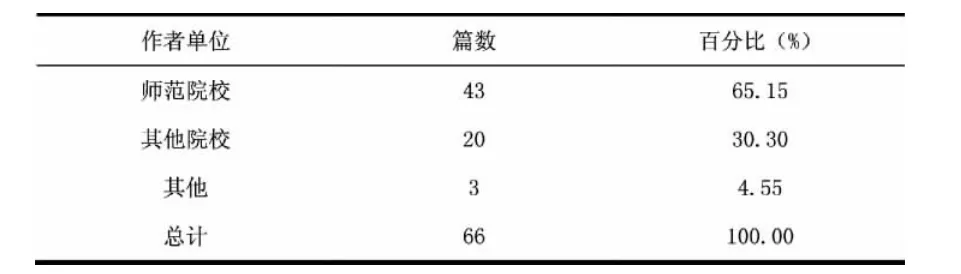

4.研究力量机构分布

表4 研究力量机构分布

以第一作者单位为依据,对研究力量进行统计分析,由表4可知,研究力量主要集中于师范类高校,共有43篇(占论文总数的65.15%),其他高校共有20篇(占30.30%),其他机构3篇(占4.55%)。这表明,心理学界中精神信仰研究以高校的研究力量为主。

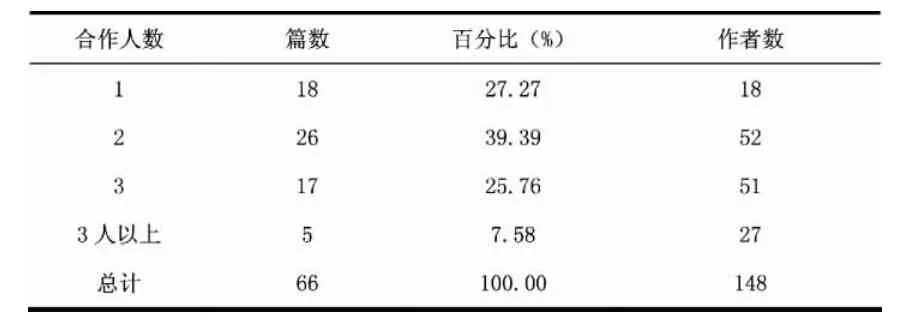

5.研究论文合作方式

合作度和合作率是论文合著情况统计分析的重要指标,较高的合作率和合作度一方面反映出作者良好的合作精神;另一方面也反映出所在论文学科交叉的程度。本文将作者总数为两人或两人以上视为合作。由表5可知,独著论文共18篇,占论文总数的27.27%;合著论文共48篇,占论文总数的72.73%。在合著论文中,2人合著论文共26篇(占39.39%),3 人合著论文共 17 篇(占 25.76%),3 人以上和著论文只有5篇(占7.58%)。根据合作度和合作率公式[3],合作度 =作者总数/论文总数 =2.24,合作率 =合作论文数/论文总数*100%=72.72%。

表5 研究论文合作方式

核心作者分布。某一学科中的核心作者的确定,可用文献计量学的方法即用科研人员论文的绝对量和被引频次为基础选出。据普赖斯提出的核心作者计算公式[4]:M=,发表论文在M篇以上的作者即为核心作者,nmax为最高产作者的论文数。核心作者的论文量应该占全部科学论文总量的一半(以第一作者记[5])。本次研究中nmax为21,故M取整数为3。第一作者论文3篇以上为3人,占总作者数的2.03%,其发表论文30篇,占总论文量45.45%,低于精神信仰论文总和的50%。

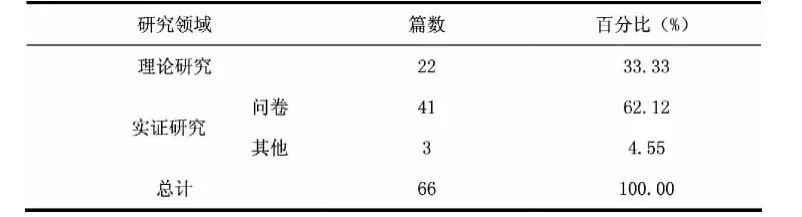

6.研究方式分布

表6 研究方式分布

研究方法从实证研究与理论研究两大角度考察,实证研究又可以分为实验、测量和以访谈等为主的研究。由表6可知,在关于精神信仰研究的66篇文献中,实证研究文献44篇(占66.67%);理论研究文献22篇(占33.33%)。其中理论研究文献涉及精神信仰研究的概念、方法、注意问题及综述等;在实证研究的44篇文献中,主要采用问卷研究的方法,但也有3篇采用访谈等方法。

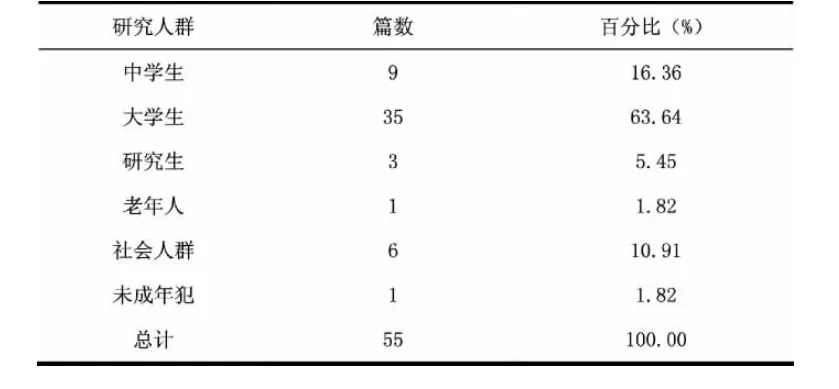

7.研究人群

表7 研究人群分布

由表7可知,精神信仰研究的对象已经涉及到各个年龄层次的人群。但是研究人群仍然是以大学生为主,共有35篇(占63.64%);其次是中学生,为 9篇(占 16.36%);其次是社会人群,为6篇(占10.91%);其它的总共只有5篇。

8.研究内容分布

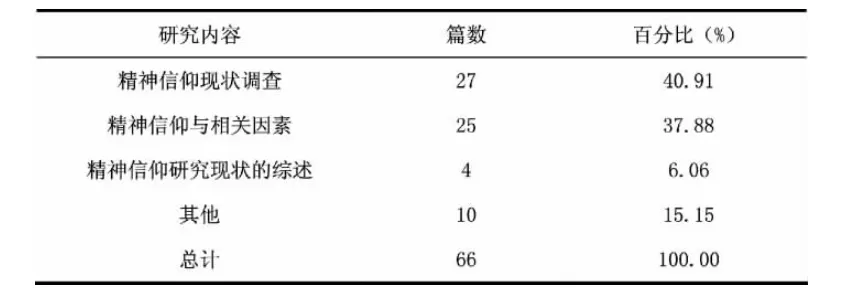

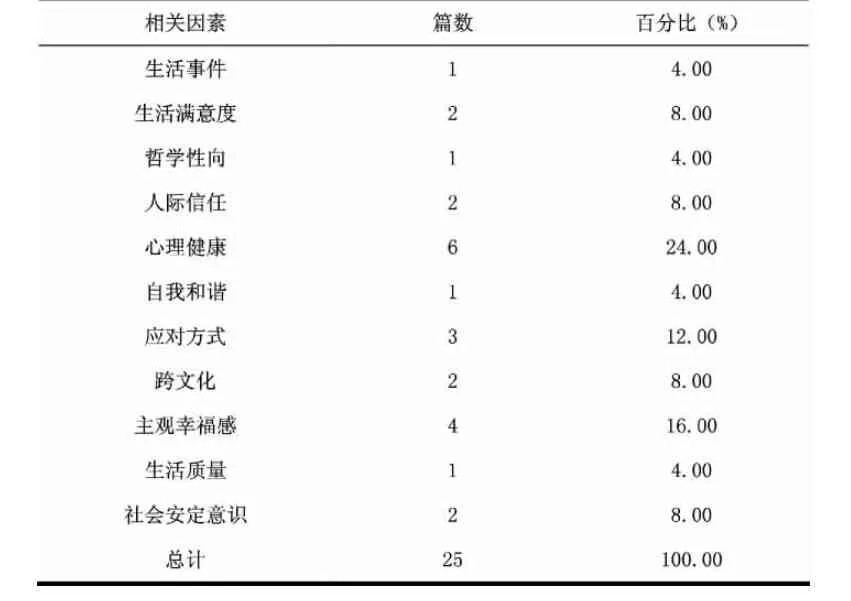

对我国心理学中关于精神信仰的文献分析发现,涉及到不同群体精神信仰现状的调查共27篇。另有25篇文献,无论采取何种研究方式,大多研究精神信仰与心理健康、主观幸福感、应对方式等之间的关系。这些研究是目前我国心理学界对精神信仰研究的主要内容。对精神信仰研究现状做总结的综述类文章有4篇,其余内容10篇。详细结果见表8和表9.

表8 研究内容分布

表9 精神信仰相关因素的研究分布

三、讨 论

以目前世界上最大的连续动态更新的中国期刊全文数据库作为文献检索平台,根据选文标准,选取了66篇文献进行分析。所搜集的资料涉及期刊类论文、博硕类论文、会议类论文,所选取文献基本上能反映我国精神信仰的研究状况。

通过分析论文的总体数量,仅为66篇,可以看出心理学界目前对于精神信仰的研究仍未有足够的重视。这方面的研究在总体上虽有增加,但增长缓慢。这可能与前文所提到的信仰研究本身的复杂性有关,同样也表明我国的精神信仰研究仍处于初级阶段,需要加强。

通过论文在不同期刊的分布情况、研究力量地域分布情况以及研究机构分布的情况来看,我国心理学界对精神信仰的研究不够重视,力量较为薄弱。心理学期刊最能反映心理学界各个主题的研究态势及受到的关注程度,但精神信仰的论文主要分布在高校学报(34.85%),发表在心理学期刊(19.70%)上的较少,可见精神信仰的研究在中国心理学界得到的重视还不够。作者所属地域中,以华北地区(占37.88%)和华南地区(占36.36%)发表的文献最多,最少的是东北地区(1.52%)。说明我国精神信仰研究力量的地区分布极不平衡,论文作者呈明显的集中——离散态势。有些地区的研究力量相对还很薄弱,学科建设和研究队伍建设有待进一步加强。在这些地域中又以师范类高校为主要研究力量。其他社会机构对其研究较少,这与高校有庞大的专业研究队伍有关。

合著论文占总数的72.73%,可见合作研究是精神信仰研究的主要形式。但是,合作的方式也仅限于几组研究者之间,还没有出现多层次、宽领域、大范围的合作研究,说明精神信仰研究的合作研究力度还需加强。国外对于精神信仰的研究比较成熟,但我国学者在该领域基本没有与外国学者的合作。除了因东西方文化差异较大而信仰又是文化孕育的核心精神所导致的巨大障碍外,国内对精神信仰的研究仍处于初始阶段,基础理论缺乏,测量工具单一,也是阻碍交流的原因。总之,精神信仰的研究合作率仍低于1995年我国科技期刊论文合著率75.7%和国外科技期刊80%作者合著率指标[6]。

另外,研究的核心作者有3人,占总作者数的2.03%,其发表论文占总论文量45.45%,未到达论文总量的50%。这提示精神信仰研究尚未形成稳定的研究群体,核心作者人数还应扩大,核心作者的论文产出还应提高。

实证研究多于理论研究,在实证研究中,又以问卷类为主(占总篇数的62.12%)。在问卷的使用上,直接采用、或改编自“当代中国国民价值取向与精神信仰问题研究”课题组编制的《大学生精神信仰问卷》的研究占大多数。但是,这些实证研究都还只是对精神信仰的一般现状进行描述,与其它因素的相关研究也只能提示它们之间存在一定程度的联系,并不能揭示因果关系。现阶段的研究仍然比较粗浅,虽然能够搜集到一些资料,但却无法突破表面而深入内层来了解问题。这还是说明了我国心理学界对精神信仰的研究还只处于初级阶段、表面阶段,还有待心理学工作者做出更多的努力。

国内研究所使用的问卷都是不同研究者在对本土文化的思考后所构建的概念基础上开发出来的,这样就导致对同一对象的研究因在不同的测量维度上而无法进行比较,一定程度上限制了对总体数据的比较分析。但这一现象也有它的优点。因为研究工具是国内学者自己开发出来的,因而极具创新性。这些研究针对是国内的文化背景,对国外的借鉴参考较少,对本土的研究更具适用性。

笔者认为,心理学工作者既应该努力在对精神信仰的基本认识上达成共识,进而在此基础上开发出一套问卷来对国内各地区、各年龄层次的人群进行比较研究,又要多运用其他的研究方法,尤其是实验法,更好的揭示精神信仰的心理机制。国内已有学者提出在精神信仰研究中使用间接测量的方法[7],这一观点也极具启发性。另外,由于国外对精神信仰的研究比较成熟,尽管中外之间存在文化差异这一客观因素,但对其研究方法的借鉴应该仍是可行的。

精神信仰的研究对象十分广泛,涉及到多种社会群体,甚至还有针对少数民族的研究[8]。但是其研究常用的仍是大学生样本(占63.64%)。精神信仰的形成是一个十分复杂的问题,可以认为影响价值观的任何因素都对个体精神信仰的形成产生作用[9]。人生处于不同的时期,面对不同的环境,经历不同的事件,人们的世界观、价值观和人生观都可能发生变化。因而人们可能会继续保持原有的信仰,也可能会改变原来的信仰,或者会首次形成个人信仰。对不同人群的详尽研究,有助于研究者考察精神信仰在人生中的发展、变化,进而在动态中认识其本质。但从表7中可以看出,精神信仰研究的人群虽然分布在各个年龄层次,但相对于大学生群体来说,其它群体的研究资料极少,难以做出有价值的推论。

从对研究内容的分析中可以看出,我国的精神信仰研究主要集中在不同群体信仰现状研究以及精神信仰与其影响因素的相关研究两类。说明精神信仰在我国还是处于初级的发展阶段,不够深入和系统。从表9中可以看出,与精神信仰相关的因素是多方面的,它们既可能是影响其形成、发展的因素,也可能是受其影响的因素。这也提示出研究精神信仰的复杂性。目前,对其相关因素的研究主要集中在心理健康(占24.00%)、主观幸福感(占 16.00%)、应对方式(占12.00%)等三个方面。

四、结 论

我国心理学界对精神信仰的研究已经取得了一些成果,但总体上处于初级阶段,存在很多问题。比如,研究论文总体数量较少,研究力量薄弱且分布不均,研究者之间的合作力度有待加强,研究方法有待完善,大学生之外的研究对象受到的关注不够,研究的内容不够丰富等。精神信仰是一个特殊又重要的研究主题,应当引起心理学工作者足够的重视,以促进我国心理学的发展,为精神文明建设做出贡献。

[1]彭锋.“理性、信仰和宗教”全国学术研讨会综述[J].哲学动态,2006,(11):71 ~72.

[2]沈顺福.论信仰的本质——兼驳中国人没有信仰论[J].东岳论丛,2009,30(3):35 ~42.

[3]墨菲等.近代心理学历史导引[M].北京:商务印书馆,1980.

[4]张季娅.洛特卡定律与普赖斯定律[J].科学学与科学技术管理,1984,(9):17 ~22.

[5]杨国枢,文崇一,吴聪贤等.社会及行为科学研究法[M].重庆:重庆大学出版社,2006.205.

[6]潘云涛,马峥.2004年版中国科技期刊引证报告[M].北京:科学技术出版社,2004.

[7]宋兴川.精神信仰研究的新视角:间接测量[J].青海社会科学,2002,(2):59 ~61.

[8]宋兴川,乐国安.藏族大学生精神信仰现状研究[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2009,(2):136~139.

[9]宋兴川,乐国安.我国精神信仰研究的现状及发展趋势[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2005,(1):128~132.