无症状预激综合征的再思考——来自美国儿科和先天性电生理协会/美国心律协会专家共识的提示

张萍

预激综合征是由于在房室之间存在着特殊附加传导通路,可形成心室预激图形或房室折返性心动过速。预激综合征的患病率约为0.1%~0.3%,经常发生室上性心动过速(室上速)或心房颤动(房颤)的患者因有明显症状,常常接受导管消融术得以根治。近年来,随着医学体检中心电图检查的普及,更多的无症状预激综合征患者被发现。所谓无症状预激综合征是指心电图有预激表现而无临床症状(包括心悸、晕厥或者其他继发于心室预先激动所引起的症状等),预激综合征患者中约65%的青少年和40%的30岁以上人群表现为无症状。在此之前,尚无特定指南对年轻、无症状的预激综合征患者进行危险分层和恰当的治疗建议;2012年美国心律协会(Heart Rhythm Society, HRS)与美国儿科和先天性电生理协会 (Pediatric and Congenital Electrophysiology Society,PACES)联合发布了对年轻无症状预激综合征患者处理的专家共识,将有助于识别无症状预激综合征高危患者,并就患者治疗提出合理策略。该共识的建议中,有以下几个方面值得关注。

1 无症状预激综合征患者并非一成不变

预激综合征患者在其一生中旁路的传导和特性绝非一成不变,婴儿时期有心动过速发作的患儿第1年中有40%旁路前传功能丧失,甚至有些逆传功能也消失,但30%会在7~8岁时再发心动过速。在一个大规模的包括成人和儿童的以社区为基础的人口研究中,约三分之一40岁以下的无症状预激综合征患者变为有症状,发生了室上速或出现心悸。因而,“无症状”的定义是具有一定时限范围的,并非永久不变。

2 无症状预激综合征患者具有猝死危险性

近期一项对无症状成年预激综合征患者的前瞻性研究经过平均38个月的随访后得出,心脏性猝死(包括心源性猝死幸存者)的发生率为4.5/(1000人·年)。

2.1 无症状预激综合征患者可以猝死为首发症状:少数预激综合征患者首发表现为晕厥或猝死,其机制是心房扑动或心房颤动的快速传导可引起心室颤动。这些患者平素因无心动过速或房颤,常常表现为“无症状”,而有些所谓无症状的患者可能直接出现致死性事件。

2.2 儿童是无症状预激综合征患者的潜在高危人群:儿童无症状预激综合征患者猝死风险可能较成年人更高,1979年,Klein等报道了25例预激综合征表现出心室颤动的患者,而前期无症状的患者均为儿童,分别为8岁、9岁和16岁。1993年Russel等报道256例有危及生命事件的预激综合征患者,其中的60例无症状儿童中,6例患者(10%)以危及生命的事件为首发表现。1996年,Bromberg等报道一组≤18岁的有不同危险等级的60例儿童患者,2/10的高危患者以心室颤动停搏为首发症状。这些资料高度提示无症状预激综合征儿童患者发生危及生命事件的发生率比成年人更高。

3 无症状预激综合征的危险分层

预激综合征患者猝死发生率约为0.15%~0.39%,通过体表心电图、动态心电图、运动试验、药物试验结合病史等无创方法,可以初步进行预激综合征患者的危险分层。对于无症状预激综合征患者,下述因素也具有高度警示性。

3.1 曾报道过的高危因素:年纪较轻(<30岁)、男性、房颤病史、晕厥病史、合并先天性或其他心脏疾病以及家族性预激综合征。运动员和高风险职业者如飞行员也属于高危患者。电生理检查不能诱发心律失常的患者属于低危,此外属于低危的还有:间歇性预激;运动时或者静脉应用普鲁卡因等药物预激波消失者,提示旁路前传不应期长,并发房颤时心室率不快,危险性较低。

3.2 旁路前传功能不应期短:心室颤动发生的关键条件是旁路存在较短的前传功能性不应期,这可以通过以下测定反映:①在房颤中预激搏动之间最短的R-R间期(SPERRI)。SPERRI的测定可通过心内电生理检查,也可应用经食管电生理检查,也可通过运动试验或静脉滴注异丙肾上腺素测定,即在诱发的房颤心律中测定最短的预激的R-R间期;②经程序刺激测旁路的有效不应期(APERP)。通常 SPERRI为 220~250 ms,SPERRI小于220 ms更多见于存在心脏骤停病史的预激综合征患者。在预激综合征成人患者的临床研究中,房颤中SPERRI≤220~250 ms提示与发生心室颤动相关。而APERP预测作用较SPERRI小。

3.3 多旁路存在:在有症状人群中,存在多个旁路和间隔旁路可能为发生心室颤动的独立危险因素。存在多个旁路也可能与房颤的易发性相关。

4 对于年轻无症状预激综合征患者的处理

对于无症状预激综合征成人患者,近期调查显示70%的电生理学家支持进行危险分层和预防性消融。在43例小儿电生理学家的独立调查中,84%曾应用电生理检查对无症状儿童进行危险分层,77%认为对于SPERRI<240 ms的患者应该进行射频消融术。但是由于儿童存在特殊性,手术并发症风险相对较高,特别在体重<10 kg的儿童中发生率更高,需要更加谨慎。对于婴儿和较小儿童进行射频消融术的适应证更保守,儿童预激综合征患者进行射频消融术的结果未在有无症状的患者中进行比较,因此无症状较小儿童患者通常不推荐进行危险分层及消融治疗。

合并先天性心脏病(先心病,如Ebstein畸形)的预激综合征患者风险大,因而,先心病合并无症状预激综合征儿童需要相对积极消融治疗。

预激综合征约占运动员猝死原因的1%,欧洲心脏病学会推荐所有预激综合征运动员均应进行包括电生理检查在内的全面风险评估。危险因素包括房颤中SPERRI<240 ms,运动或异丙肾上腺素应激试验中SPERRI<220 ms,存在多个旁路,或易诱发房颤。如果不存在任何上述危险因素,运动员可参加体育竞技。

基于年轻无症状预激综合征患者的特点,本共识为该类患者制定了指导性建议:

第一,如果患儿年龄较大,测试依从性较好,选择进行运动负荷试验以观察其是否存在持续性预激表现(ⅡA,B/C)。患儿运动后生理心率增快时,由旁路导致的预激表现消失者,其发生猝死的风险较低。心电图和运动试验中不明显的预激波较难判定。

第二, 当无创检查结果显示患儿的预激表现为持续性或不能确定其是否会消失时,可以选择经食道超声和心内电生理检查测定房颤中的最短预激R-R间期以进行危险分层(ⅡA,B/C)。

第三,当患儿房颤时的最短预激R-R间期(SPRRI) ≤250 ms时,发生心源性猝死的风险增加。对这些患儿进行射频消融治疗是“合理的”,同时应综合考虑旁路位置相关的手术危险因素(ⅡA,B/C)。

第四,最短预激 R-R 间期(SPRRI)>250 ms时,患儿的疾病风险较低,应推迟施行射频消融术(ⅡA,C)。当在诊断性检查中这些患儿的旁路位置和/或自身特征并不增加不良事件的发生风险时,可考虑行射频消融术(ⅡB,C)。

第五, 起初被认定为疾病风险较低的患者,若随后出现晕厥、心悸等进展症状,应进行射频消融治疗。

第六, 伴有心脏器质性病变的无症状预激综合征患者,其发生房性和房室折返性心动过速的风险较高,可能导致血液动力学不稳定。此类患者可考虑行射频消融术(ⅡB,C)。

第七, 无症状预激综合征患者中,由于存在心肌非同步收缩而致心室功能障碍者,也适合行射频消融术治疗(ⅡB,C)。

第八,无症状预激综合征患者可服用治疗注意力缺陷障碍的药物。基于美国心脏协会共识,上述药物可在进行心脏评估后服用,并需接受小儿心脏科专家的定期监测和随访。

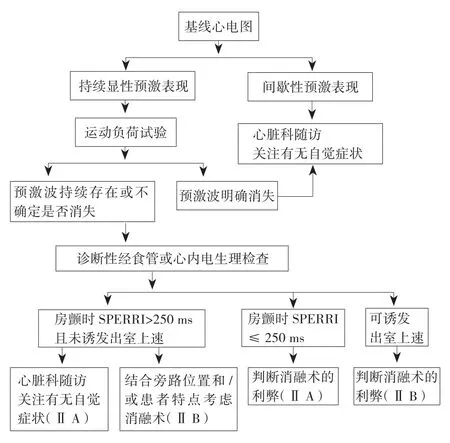

可根据下列流程图评估无症状预激综合征患者的危险分层及处理策略。图1

图1 评估无症状预激综合征患者危险分层及处理策略流程图