论丝绸的文化媒介属性

曾艳红

(广西师范学院新闻传播与传播学院,南宁530000)

丝绸是中国古代最为重要的发明及物质产品之一,作为物化的文化形式,它既是人类文明的华美篇章,也是人类文化的一种重要载体及传播媒介。

在以往对丝绸文化的研究中,人们的关注主要集中于以下几个方面:一是从史的角度,如《中国丝绸通史》[1]、《唐代桑蚕丝绸研究》[2]等专著对丝绸历史进行了整理;二是从文化学的角度,如《丝绸文化史》[3]对中国不同时期的丝绸文化特点及内涵进行了阐释;三是从文学的角度,如《丝绸与中国文学艺术关系撷零》[4]、《丝织锦绣和文学审美关系初探》[5]及《唐诗丝绸物事及其意象研究》[6]等文对文学作品中的丝绸描写进行了对照。目前,已有学者关注到了丝绸的文化符号特征,如《论丝绸的文化隐喻与符号特征》中提出:丝绸是民族国家符号、社会身份符号、艺术符号和国人审美理想的标志符号,在中国的各个文化系统中,无不渗透了丝绸的文化隐喻[7]。因此,本文拟从文化传播学的角度出发,界定丝绸文化媒介的概念并分析丝绸文化媒介的内涵,最后阐述丝绸文化媒介的传播功能及特点,以对丝绸文化媒介特性有进一步的了解。

1 丝绸文化媒介的概念

1.1 文化媒介

“媒介”一词,在中国最早见于《旧唐书·张行成传》:“观古今用人,必因媒介[8]。”在传播学里,狭义上的媒介是“传媒”的概念,即信息传播的载体,传播者发送信息与受传者接收信息的一个工具,也是联系传播者与受传者的一条纽带[9]。广义的媒介是指使事物之间发生关系或作用的一切介质或工具,例如蚊虫是传播疾病的媒介、绣球是传递爱情的媒介、教室是传授知识和学习知识的媒介等。无论是广义、还是狭义上的媒介,都是指其能够承载并传递某种信息的功能而言。

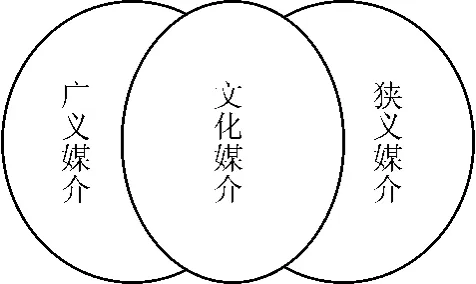

人类的文化现象、文化活动和文化事像,必然要依托一定的文化载体才能传播和传承。所谓“文化媒介”是指以物质为载体,以某种语言为符号,旨在记录和传播反映人类思想信仰、思维方式、审美情趣、重大事件等文化事象和文化活动的中介物质。如图1所示,它取广义媒介与狭义媒介合理的部分来构成文化媒介。这是因为广义媒介的概念太宽,是指“万物皆媒介”,而文化传播却是人类的一种特有现象,即人类传播。狭义媒介的概念太窄,仅指信息传递的载体,不包括人际传播、舞台传播及展览馆、博物馆、美术馆等文化传播媒介,也把人类留下来的石刻、甲骨、青铜、简牍等排除在外。因此,文化媒介的概念,是取广义媒介与狭义媒介合理的部分,明确提出由“人”→“物”→“人”,即文化传者通过“物”承载文化到达受众,作为界定文化媒介的条件。

图1 文化媒介的构成Fig.1 The composition of the culture medium

1.2 丝绸文化媒介

人类的文化媒介丰富多彩,丝绸之所以也能成为文化载体及传播媒介,是因为它所具有的符号性。文化学家认为:“所有文明的产生并永久存在都在于符号的使用。文化或文明是特定的动物——人的生物学的,保存生命活动所采取的特种形式。人类行为是符号行为;假如没有符号,便没有人类[10]。”符号学认为,一种符号由“能指”(形象)和“所指”两方面组成。丝绸是古代文化的物质载体,它具有符号的功能。作为文化符号的丝绸,它的“能指”指向丝绸的物质实体,它是这一文化符号所借用的符号代码;“所指”则指向由丝绸的各种形式和风格所传递的信息,即文化。所以,对文化进行解读时,丝绸是一个基本的参照系数,是人们认识丝绸“所指”的文化内涵的媒体。丝绸是中国古代人民创造的一种特有的文化符号,它至少包括了三方面的语言体系:其一是组织语言体系,不同的织物品种有不同的组织结构,人们采用平纹、斜纹、缎纹、提花等组织结构,使其形成各具特色的织物风貌;其二是纹饰语言体系,时间、地点生产的不同丝绸往往会有不同的图案风格,它们包含着丰富的文化信息;三是色彩语言体系,不同的色彩有不同的文化寓意,同时也反映着特定时代、特定地点人们的审美观。这三个语言体系互相独立,又互相影响,共同构成了独特的丝绸文化媒介特质。

2 丝绸文化媒介的内涵

文化学家指出:文化存在于思想、情感和引起反应的各种业已模式化了的方式当中,通过各种符号可以获得并传播它。另外,文化构成了人类群体各有特色的成就,这些成就包括他们制造物的各种具体形式[11]。因此,作为一种文化媒介,丝绸“能指”的意义包括丝绸承载的技术文化、民众文化、制度文化及审美文化。

2.1 丝绸承载的技术文化

科学技术是人类生产实践的产物。一定时期的科学技术水平,决定着人类能将多少自身的心智投射到物质的自然中去,从而创造出那个时期的器物文化;也决定着人类自身生存领域的拓展,从而创造出那个时期的观念文化。同时,不同时代人们的文化观念,都带着那个时代科学技术的印记。

考古发现表明,早在四五千年前,中国古代人民就已经掌握了丝绸技术。在很长的历史时期内,中国是世界上唯一拥有丝绸技术的国家。夏、商、周时期的丝织物已有缯、素、帛、绢等十几个种类;长沙马王堆出土的战国时期的素纱禅衣,仅有四十几克重,可谓轻如蝉翼,反映了这一时期丝绸技术的精妙;唐代的丝绸以绫、锦为主,纬线起花技术、介质印花技术的发明使得唐代丝绸取得了很高的成就;此后宋代巧夺天工的缂丝,明代富丽华贵的妆花锦缎,清代的刺绣,每一个时代都有体现当时最高技术水平的代表作出现,印证着中国古代丝绸技术的高超与进步。

2.2 丝绸承载的民俗文化

丝绸是民俗的产物,也是民俗的载体。人们就将生活中的习俗、审美情趣、色彩爱好,以及种种文化心态、宗教观念,通过丝绸表现出来。中国古人对丝绸的使用经历过三个阶段,第一是事神的阶段,人们以其作为致神通天的工具,这也是“化干戈为玉帛”的来源;第二阶段,是作为事神之人的礼服,同样带有宗教的情感内涵;第三个阶段才是生活中的应用阶段,这时候,丝绸才从神坛中走下来,真正成为人们日常生活的一部分[12]。

例如丝绸的纹饰语言,是人们通过织造、画绘、印染、刺绣等工艺手段所形成的附着审美理念和比附象征意义的艺术符号。人们把具有福善嘉庆意义的物事染织“吉祥图”“瑞应图”,所谓的“图必寓意,意必吉祥”,反映了人们求吉避害、祈福禳灾的心理追求;石榴红熟、籽粒外露,表示多子多福;鸳鸯戏水表示夫妻恩爱,感情专一……丝绸纹样无不具有吉祥美慧的寓意特征。对于丝绸的色彩,在先秦人的观念里,青、赤、黄、白、黑为正色,象征高贵;绀(红青色)、红(赤之浅者)、缥(淡青色)、紫、流黄是间色,象征卑贱。人们还把颜色与四时方位及“五行”联系起来,使色彩不仅具有效法自然、赏心悦目的作用,而且充满着表情达意的民俗意义。

2.3 丝绸承载的制度文化

在中国古代,丝绸是制度文化的重要载体,它的材质、图案、颜色,都成为人们“辨名份,分等级”的重要工具。

例如,服饰等级制度是中国古代礼仪制度的重要组成部分。在服饰产生的最初,人们曾以服饰材质来区分身份的高低,身份低微者采用葛、麻等服饰面料,精细富丽的丝绸则主要为年长位高者所服用。桓宽《盐铁论》中所说:“古者庶人耋老而后衣丝,其余则麻枲而已,故命曰布衣[13]。”随着生产力的发展,大量丝绸产出,丝绸在社会上的应用慢慢得以普泛化,人们又逐渐产生了用颜色区分等级高下的服色等级制度。在唐代,由丝绸所制成的“袍”不仅是唐代男性生活中的主要服饰形式,也是唐代服色等级制度的重要载体。

在古代官员的朝服上,人们还以不同的图案来区分等级高低,《唐会要》卷三十二载唐代时:“大和六年六月,勅三品以上,许服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袍袄。”又“延载元年……诸王则饰以盘龙及鹿,宰相饰以凤池,尚书饰以对雁,左右卫将军饰以对麒麟[14]。”这种风气一直延续到明清时期,明、清两代的官服上均饰以丝绸刺绣的“补子”,文官用飞禽,武官用走兽以区别。

2.4 丝绸承载着审美文化

人类发明丝绸,既是为了发挥它们的各种实用功能,同时,也是通过丝绸质地、图案、色彩来展现美丽,从而获得精神上的愉悦。丝绸之美体现在各个方面:技艺之美,材质之美,服用之美,它是审美文化的载体,是人类审美心理的物化。例如丝绸轻柔飘逸的质地,温润高雅的色泽,与女性光洁的皮肤,柔曼之体态相互映衬、相得益彰,很早以来,它就成为女性美的良好载体,人们用它来衬托女性的华丽、纤柔、飘逸。而诗人们很早就发现了这一点,故在文学作品中,常见对女性丝绸服饰的描写与歌颂,它是人们审美理想的物质折射。

丝绸是自然与人类智慧活动共同创造出来瑰宝,是人类物质文明的宝贵财富。它的物理结构,如材质、工艺等在向人们传递着丰富的信息的同时,它还表现出符合人们心灵旨趣的精神价值。对于一片真丝织物所传达出来的信息,从受众的角度而言,社会学家从中看到时代风貌,艺术家从中看到审美思潮,科学家从中看到技术进步,文化学者则视为文化传播媒介。

3 丝绸文化媒介的传播功能及特点

丝绸不仅仅对文化能够“承载”,它使蕴含在其中的文化顺利实现“传播”。相对于其他文化媒介,丝绸文化媒介的传播功能及特点体现在以下几个方面。

3.1 传播信息丰富

丝绸中蕴含着丰富的信息,特定时期、特定地域中人们的审美偏好、社会等级、文化修养、信仰观念、生活习惯及地域的风俗等,都可以从丝绸中显露出来。

首先,丝绸中信息的丰富源自社会文化的丰富。作为文化的载体,丝绸并非单纯物质材料的体现。不同时代、地区与民族的丝绸产品,由于其地理环境、风俗习惯等诸多因素的不同,体现在丝绸上也各有自己的风格特点。例如东汉至南北朝时期,随着佛教的传入,更多的与佛教相关的题材也用于丝绸图案。新疆吐鲁番阿斯塔那曾出土过一件天王化生纹锦,锦中织出了佛教中的化生形象及“天王”字样,准确地说明了此锦的含意。又如对于中、西亚而言,大部分地区干旱炎热,因此,绿色的植物被看作是生命的象征,被广泛地用作丝绸主题纹样。可以说,文化的多元性是产生丰富丝绸文化信息的现实土壤。

其次,在不同的接受环境下,不同的受众对丝绸中的文化信息存在着多重解读。在传播的过程中,由于人内传播过程的存在,每个受众都需要对接受到的信息进行分析、处理,因此信息的解读会受到个人社会、文化、宗教等背景的影响,从而体现出丰富多彩的解读效果。所谓“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,例如英国人不喜欢条纹领带,忌用大象及孔雀作为装饰图案,而这些,都是中国人喜用的装饰题材。又如构成丝绸要素之一的颜色,德国人忌茶色、红色及深蓝色,如想出口商品至德国,则要避免这些颜色。总之,多重的解读方式也是导致丝绸文化媒介传播信息丰富的原因。

3.2 传播形式直观

作为一种物质文化载体,丝绸文化媒介有着生动直观的传播形式。首先,丝绸本身以材质、光泽、图案、造型等来形成视觉形象,它集工艺、艺术、材料于一体,当人们在审视这个存在于一定社会环境中的物体时,不受语言、文字的约束,其外在的形象直接刺激人的视觉感官,引起人们神经系统的兴奋,然后人们通过调动自已生活中积累的审美经验与联想,对它产生丰富的美感。其次,丝绸产品有点、线、面、体、色等视觉语言,并以一定的形式构成,其构成要素参与到应用的环境,如服用时的人体中,起到局部与整体相呼应的效果。丝绸之美不仅是静止之美,更在于人们对它加以利用时所体现出来的文化内涵。总之,丝绸文化媒介通过一定的感性风貌如色彩、线条、材质、图案等直接的形象感知因素或表象来体现,可以使受众看到清晰明确的艺术形象,触到真实可切的物体,受到直接的感染,理解其中所蕴含的文化含义。人们对丝绸这一审美对象的情感体验与瞬间发生的审美直觉伴随,是丝绸文化传播的一个显著特点。

3.3 传播时空广泛

在传播空间上,从远古的传说到后来明清时期,中西方丝绸交流的例子很多。例如,在位于阿尔泰山北麓的巴泽雷克庞大的斯基泰古墓中,发现了公元前五世纪左右的中国丝绸;在德国斯图加特霍克在夫村的古墓中,也发现了公元前五世纪左右的中国丝绣品。古希腊历史学家希罗多德认为,希腊人很早就知道以产绢而著名的中国,并有人在公元前六七世纪时到过这个“丝国之都”,深深为各种精美无比的丝绸所折服[15]。

在传播时间上,从山西夏县西阴村所发现的半粒蚕茧,得以了解四五千年前丝绸发展的一些情况;马王堆出土的丝绸禅衣,距今也有两千多年。此外丝绸之路所出土的各个时期的丝绸文物、宋代黄昇墓所出土的丝织品及服饰、存世的明清时期的丝织锦绣,无不透露着距今百年乃至千年以上的相关信息。

3.4 传播手段多样

传播是通过多种形式实现的,文化有的是直接地被传播和接受,有的则是间接进行;有的以不断扩张的方式进行,有的貌似悄无声息,却潜移默化于人们的生活之中……丝绸文化传播依托于不同的文化体系中,以分散传播、集中传播、主动传播、被动传播、人际传播、物质传播等多种多样的方式实现了它们之间的传播互动。

在丝绸文化的传播过程中,最常见的模式人际传播。例如日常生活中,人们使用丝绸,在使用的过程中人们观察、感知丝绸的特点,形成对它的印象;又如在战争中的被动传播,中世纪时期的十字军东征,使西方人见到了东方的神奇与绝妙,当血腥的战争以失败告终之后,那些华丽的织锦,美丽的图案给人们带来强烈的冲击,并由此引发了一场追逐中国商品的热潮。

在丝绸的传播中,传播手段的采用并不是单一的、孤立的,而往往是复合的、立体的,多种传播方式并用,尤其是在有目的、有意识的传播活动中,多种手段的采用,更有利于取得最佳的传播效果。

4 结语

史前丝绸的痕迹只能见诸于蛛丝马迹的考古发现中,它发明的目的是为了事神,抑或只是为了人类的御寒、避害,也就是说,究竟是符号意义产生在前,或是实用意义在前,目前并不十分明确。但无论如何,除了实用功能外,丝绸有着重要的符号意义,这使它成为传播个人和社会信息的载体,与“传播”“交往”建立了密切的关系。在人类的文化史中,丝绸对世界文化交流作出了巨大的贡献。

人们将人类交流的传播媒介分成符号(包括语言、文字等)、实物、人体三个系统,丝绸是集物质三种要素为一体的文化媒介。从其物质形态来看,丝绸包括工艺、色彩、纹饰三个层面要素。作为承载信息的符号,所有层面要素及其共组形态都在历史发展过程中符码化,使丝绸的物理形态成为符号形态,增生“能指”意义。服饰媒介形成是社会、历史、政治、文化等各方面综合作用的结果,在人类的文化媒介系统中,它是不容忽视的一个方面。

[1]赵丰.中国丝绸通史[M].苏州:苏州大学出版社,2005.ZHAO Feng.Comprehensive History of Chinese Silk[M].Suzhou:Publishing House of Suzhou University,2005.

[2]卢华语.唐代蚕桑丝绸研究[M].北京:首都师范大学出版社,1995.LU Huayu.Research of Tang Dynasty Silk of Sericulture[M].Beijing:Publishing House of Capital Normal University,1995.

[3]袁宣萍,赵丰.中国丝绸文化史[M].济南:山东美术出版社,2009:19-21.YUAN Xuanping,ZHAO Feng.The Cultural History of Chinese Silk[M].Ji'nan:Publishing House of Shandong Arts,2009:19-21.

[4]任克.丝绸与中国文学艺术关系撷零[J].丝绸,2001(7):42-44.REN Ke.The relation between silk and Chinese literature and art[J].Journal of Silk,2001(7):42-44.

[5]古风.丝织锦绣与文学审美关系初探[J].文学评论,2007(2):153-159.GU Feng.The fair-view of silk and literature aesthetic relationship[J].Literature Comments,2007(2):153-159.

[6]曾艳红.唐诗丝绸物事及其意象研究[D].上海:上海师范大学,2010.ZENG Yanhong.The Study of Silk Things and Its Images in Tang Dynasty Poetry[D].Shanghai:Shanghai Normal University,2010.

[7]张建宏.论丝绸的文化隐喻与符号特征[J].丝绸,2011,48(9):50-53.ZHANG Jianhong.Cultural metaphor and symbolic characteristics of silk[J].Journal of Silk,2011,48(9):50-53.

[8]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.LIU Xu.Book about Tang[M].Beijing:Zhonghua Book Company,1975.

[9]唐作藩.中国语言文字大辞典[M].北京:中国大百科全书出版社,2007:325.TANG Zuofan.Chinese Language Dictionary[M].Beijing:Encyclopedia of China Publishing House,2007:325.

[10]怀特.文化科学:人和文明的研究[M].曹锦清,译.杭州:浙江人民出版社,1988:37.WHITE.Culture and Science:the Study of People and Civilization[M].Translate by CAO Jinqing.Hangzhou:Zhejiang People's Publishing House,1988:37.

[11]克鲁柯亨.文化概念:一个重要概念的回顾[M]//庄锡昌.多维视野中的文化学理论.杭州:浙江人民出版社,1978:118.CLYD Kluckhohn.Concept of Culture:Review of an Important Concept[M]//ZHUANGXichang.Multidimensional Vision of Cultural Theory.Hangzhou:Zhejiang People's Publishing House,1978:118.

[12]赵丰.中国丝绸艺术史[M].北京:文物出版社,2005:8-9.ZHAO Feng.History of Chinese Silk Art[M].Beijing:Publishing House of Cultural Relics,2005:8-9.

[13]衡宽.盐铁论:卷七[M].上海:上海古籍出版社,1990:100.HENG Kuan.Salt and Iron:Volume Seven[M].Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,1990:100.

[14]王溥.唐会要:卷三十二[M].上海:上海古籍出版社,2006:680-681.WANG Pu.General Essential of Tang:Volume Thirty-two[M]. Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2006:680-681.

[15]中华文化通志编委会.纺织和矿物志[M].上海:上海人民出版社,1998:166.Editorial Board of General Annals of Chinese Culture.Description of Textile and Mineral[M].Shanghai:Shanghai People's Publishing House,1998:166.