有理有意——也谈宋元绘画精神及意义

陈永贤

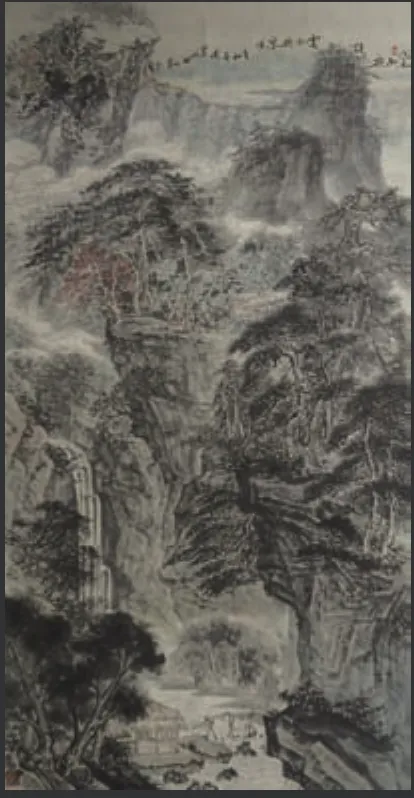

拟宋山水

宋元时期是中国绘画史上的一个鼎盛时期,也是一个极其重要的转折点。这个时期的绘画风格面貌的发展方向及美学品格也随之发生了较大的改变,文人绘画的审美旨趣日见突出,逐渐完成了从“写实”(重理)画风向“写意”(重意)画风的转变,元代也成为“文人画”发展的高峰期。宋元时期形成的“文人画”,集中呈现出中国绘画主体审美精神的精微高妙之处,一直影响到明清和现代,成为当代绘画的源流和基础。然中国画自明清以降,画风日渐柔靡,笔墨日渐荒旷,要么癫狂写意不知其意,要么精于写实只知其实,古法渐失,再难以见到像宋元绘画那种既得造化真境,又得心灵高意的诸多旷世杰作。这不能不说是自宋元绘画发展鼎盛之后的一种精神缺失,故追溯宋元传统,习其绘画精神,渐为当今有识之士的清醒认识。

国内当前对于宋元时期绘画研究的资料较多,有大量的论著和论文。且不少画家、美术史论家对此也有相关评价、见解随笔。这些研究主要集中在以下几方面:宋元时期绘画风格流派的研究、经典绘画作品研究、代表画家生平行迹及人生经历研究、绘画思想研究、画论画语及专著研究等等。但对宋元时期体现出来的整体绘画精神进行研究归纳的很少。以往虽然有不少宋元绘画理论方面的研究,但都是分不同历史时期和具体现象,以及关于代表画家和代表作品的分述性研究。笔者在个人的绘画实践期间,着力于传统临摹和山水写生之间笔墨转换的表现及相关研究。特别是临摹宋元画作时,注重留心原作运笔、用墨的表现力,强调用笔墨创造情境、营造“大美”和“內美”的能力,转而尝试在自己的创作过程中,也有一点小小的收获。本文试图弱化绘画“技法论”、“方法论”等技巧层面的阐述,转而注重宋元绘画带给我们的精神表现,即要在崇“理”尚“意”、“外师造化,中得心源”的艺术历程中,不断完善自身人格和画格的修养,甘于寂寞和坚守,以独立高标的要求,认认真真对待自己的创作,使作品“意”、“理”合一,意境深邃。

黄宾虹曾说:“北宋人画,积千百遍,虚实兼行,故能浑厚华滋。”又说:“画法莫备于宋,至元搜抉其蕴,洗发其精神,实处转松,奇中有淡,以意为之,而真趣乃出。”实为道出了宋元绘画的精神实质,即对画理和画意的重视。宋画中的“理”指的是描写具体物象的完整性、准确性、合理性,以及具体谨严的法则。元画中的“意”源出北宋“士人画”,注重性情表达和主观感受,多表现为:“逸气、静气、高古之气”。从整体表面来看,宋画崇理尚质,谨严朴茂;元画重意尚韵,萧疏俊逸,好像属于两种风格的绘画。其实,通过画面表现出的“理”,是应目会心为“理”,应会感神,神超“理”得;“意”是借物言志的“意”,“意”从“理”出,“理”显“意”现。二者我中有你,你中有我,是合二为一的关系。它们都是可变的,在恒定不变的“道”的一统下,意理合一,即自然与心灵契合无间,使画臻高格,呈现“大美”。

如北宋的李成和范宽,都具有对自然忠实描摹的创作精神,但无论是面对李成作品气象萧疏、烟林清旷的幽美之境,还是范宽画作峰峦浑厚、势壮雄强的壮美之境,你能说他们的创作中没有和心灵契合的主观感受吗?同样是面对强调主观意兴与心绪的“元四家”的作品,哪一张经典画面里又不都含有对真山真水的真切体验呢?只不过是他们的艺术感受对“主体”和“客体”的侧重点不同罢了!所以,“崇理”和“尚意”是宋元绘画一种精神共性中的两种表现,二者缺一不可,同“中得心源,外师造化”一样,实是中国画创作亘古不变的指导法则。

拟宋雪景

宏村写生

宏村郊景

湘西印记

董巨笔意

郎木寺即景

甘肃天水麦积山石窟写生

“崇理”“尚意”,两方面孰轻孰重,可谓仁者见仁,智者见智,依个人才情而定。然“理”在“意”先,究尽其理,方知其意,故明王履论:“意在形(理),舍形(理)何以求意?故得其形(理)者,意溢乎形(理)。”对形(理)完全轻视,会让情意也无从着落,所以“形(理)尚失之,况意?”。画者应该先多在绘画本体上下功夫,认真谨严地探究物“理”。画画要先做加法,再做减法,正如:“不知宋人之繁难,又岂谙简易之妙哉?”(金城语)。否则便会“逸笔草草”,失之粗疏荒率。倪高士的一句“不求形似”,“聊吐胸中逸气耳”,一直让后人误读了千百年,再加上北宋欧阳修力主“画意不画形”、“得意忘形”、苏轼“论画以形似,识与儿童邻”等文人画理论的前期鼓吹,使有宋一代绘画穷理究真、体察自然的热情和整体高峰自元以降再也没有出现过。文人画论也成了以后不愿意练习严谨的基本功,只为追求洒脱、消遣性情的文人涂涂抹抹时的托词和籍口。

画家自然首先是要画得好,画家通文是为了把画画得更好。其实苏轼等文人当年的理论,意在强调艺术的“意”和“神”,并不否定形。苏轼曾对吴道子精微之画赞叹之至,乃谓:“始知真放本精微”。苏轼也不认为自己画得好,自称“墨戏”,并说:“为之不已,当作色山也。”连“苏门四学士”之一的晁补之也说:“画写物外形,要物形不改”,不能欺世取名“而托于物形之不准”。元代的黄公望常为人称道的就是其注重写生,“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之。”从其传世名作《富春山居图》来看,他对江、浙一带的山水是有过真实的观察和体验的。

所以我们学习绘画首先要把基础做好,这个基础既包括多临摹传统,用心感悟古人的创作经验和方法,也包括多游历写生,用心体察自然界的真山真水。在坚持不懈锻炼出来的熟练技巧下,在创作时既要注重主观情感的表现,又不偏离真山真水的自然生机,使“意”、“理”一统,形神兼备,自然能得到像宋元绘画那种既得造化真境、又得心灵高意的佳作。

“崇理”和“尚意”并举,即为“有理有意”,是本文试归纳出的宋元绘画精神的共性,亦同齐白石的“妙在似与不似之间”一样,都是绘画精神的指导论。要做到做好并把握好中间的度,就需要一定的绘画技巧和方法论去实现。而掌握绘画方法和技巧本身是一个通过不断刻苦训练、循序渐进的过程。这属禅宗中北宗的苦修方式——“渐悟”,而绝不是南宗中“一超直入如来地”的“顿悟”,来不得半点的投机取巧。这点和绘画史上重南抑北的“南北宗论”恰恰相反。

寒山伐薪图

中国画的技巧和语言就是“笔墨”,笔墨是修养的积累,是个性的记录,更是传统的延续。中国画中的笔墨早已脱离了它的物质属性,呈现了一种具有民族特质的“內美”。画家的思想、感情、才情、气质、品格、修养都寄托于“笔墨”的外在物化方式显示出来。黄宾虹说过“画中三昧,舍笔墨无由参悟”、“画中气韵出于笔墨”。要参悟“笔墨”,就需要提高主体认识能力,所以,“笔墨”不但要练习,还要由“读书得之”。“笔墨”的练习和“临摹赏鉴”互补,才能达到对传统“源流”的感悟和学习。明代陈洪绶论画曰:“然今人作家,学宋者失之匠,何也?不带唐流也。学元者失之野,何也?不溯宋源也。如以唐之韵,运宋之板;以宋之理,行元之格,则大成矣。”也正是指出了绘画源流发展规律中具有一脉相承的“艺道”。有了这种认识,对传统画法的“宗与不宗之间”也就便于掌握了。传统可用则用之,不可用则违之。正如我们在临摹传统的过程中,切不可死守古人某家某法某面目,而应该根据各人看到的“理”、悟到的“意”,去融“理”会“意”,体味“艺道”。古“画理”、“画法”学好了,基础打实了,再去写生创作自然能得心应手,事半功倍。

当然,这个过程是一个从初级到高级,从简单到复杂,循环往复,按照艺术发展规律和个体成长规律逐步递进的过程。任何想“一超直入”一步到位的企图都是徒劳的。因为人自身生命的每个阶段特点和感悟都不同,当我们的生命拥有青春热情的时候,就没有必要去玩“深沉”。该是认真学习绘画技法,借鉴传统语汇来丰富自己的画面,增强绘画对象表现力时,就不要受“我自有我法”的影响,而使画面“理”无所存,“意”无所托,陷入笔墨语言空泛的尴尬境地。生命各个不同时期的特征正好给我们进行不同阶段的学习提供了便利。我们要能有效地利用它,清楚地知道学什么和怎么学。一个明智的画者一定要使自己的绘画进程和自己的生命进程相吻合,切忌用生命的初期能力去追求生命成熟期的结果。每个阶段只要有坚持不懈的努力和追求,一切自然会水到渠成,花开结实。

大洼山居图

沂蒙小景

- 苏州工艺美术职业技术学院学报的其它文章

- 美好的陈旧——关于“想象”的观念艺术设计

- 垂樱

- 实践与想象:观念设计课题研究报告

- 桃花水暖

- 玄·观

- 想象……