苏州桃花坞木刻年画非物质文化遗产保护研讨会

枚 立

日期:2012年1月8日

地点:苏州工艺美术职业技术学院美术馆

时间:13:45—16:00

王稼句:苏州桃花坞木刻年画社的起始,应该从当时的“行会”开始,行会是“胚胎期”,后来国体改革,在行会的基础上,成立了年画社。所以,年画社做志要放到社会背景中去做。苏州桃花坞木刻年画社的正式成立,是做志的历史时限,从正式成立到截止时间要研究定夺,并与苏州市史志相联通。

志一般不说事,苏州桃花坞木刻年画社的社志可以将“事”相联,与“非遗”相联。修志一定牵涉到人,以前说“生不立志”,在苏州桃花坞木刻年画社的社志修编中,也要界定“过去”的人与“现在”的人的位置。

在编撰计划中,已经把访谈——口述历史——“活史”作为一个内容,这是一个很好的设想,通过访谈还原史实。在访谈中,主题要设计得当,技艺、社会体制、人物、变迁、风物都要有细致的叙述和发掘。我记得苏州桃花坞在1960—1961年期间,是有一些录音的,如果能找到,可收入光盘,应是极其珍贵的资料。

现在做桃花坞的史料,从保护与继承来说都是“恰逢其时”的好事,如果把正史、口述、影像等整合在一起,就开拓了修志的一条新路,有望能获得编志的奖项。

王祖德:苏州桃花坞木刻年画社的历史是一部曲折与艰难的历史。我亲历了这段历史,最早从廖家巷口开始,只有三户人家,两上两下,后来搬到阊门城门口,只有三个门面,再后来又搬到艺圃……1962年是苏州桃花坞的全盛期,后来一直颠簸起伏。苏州桃花坞木刻年画社最遭罪的是上世纪七十年代,人员遣散,各奔东西,三雕并一雕:玉雕、漆雕、木雕(版画)合并。一直到归入工艺美院,才安定下来。我们开始进入稳定的状态,开始有计划地做了一系列工作。我主持了新传人班的教学工作。现在成立桃花坞社友会,对老人马、老史料做进一步的采访整理,再出版社志,真正感到是在做深入的工作,是对历史负责、对中国非物质文化遗存负责的好事。我要投入精力来做社友会的事,和大家一起担当起历史的责任。

1995年参加新加坡春到河畔迎新年活动

桃花坞旧址

桃花坞旧址

桃花坞木刻年画社搬入桃花坞大街196号

桃花坞旧址

周新月:我父亲当时在“对私改造办公室”工作,看到了桃花坞的年画版子,想给苏州博物馆,博物馆不要,后来划拨给了扬州广陵。为追忆此事,我父亲写过一个短篇。

年画是民艺,缺史料记载,现在可以做口述记载和各种探究收集。我曾看到郑振铎在版画史中有记载,对了解桃花坞年画当时的价格有参考价值,当时“15文可买两张年画”,等于吃碗浇头面。而在苏州评弹中有唱词“10块瓦片5块砖”,评弹唱词在苏州电台有录音,可作寻访。我说这个片段是想说明在史料的收集中,要旁证互通,需要有专业的人员,需要有对苏州历史文化有深度研究的人员来参与。

还有,康熙、乾隆的桃花坞年画与苏州刻书一定有关系,当时版画与刻书的资料我已找到,明代万历年间,民间文化繁盛,刻书与刻画的关系值得研究,会发掘出许多有价值的东西。

凌君武:我现在负责苏州桃花坞博物馆的工作,对桃花坞的史实很关注,我曾从版画的角度,有缘在苏州工艺美院的学报创刊号上发表过关于桃花坞的文章,我觉得苏州桃花坞年画在中国版画史上有重要地位,年画有很悠久的历史,它在城市里与市民、文人有特殊的联系,不同于“民间”版画的体系。如与杨柳青年画比较,能清楚地看出这种区分。桃花坞年画的这种特点与它的精致,与它的开放,与它刻印工艺的改良有关。

我们以前曾片面地从创作版画的需求出发,要推翻一些老东西,现在看起来是需要继承的东西更多,是要在原有起点上走得更远。

借此机会,我代表苏州桃花坞博物馆非常感谢苏州工艺美院为苏州桃花坞年画培养了新的传人,这些新传人在苏州桃花坞年画的传承发展上发挥了很大的作用。

2004.6.23桃花坞新闻发布会

2005“苏州桃花坞木刻年画创新与发展”全国研讨会

2006年冯骥才访问我院

2006年南通大学代表来院参观调研(桃花坞年画工作室)

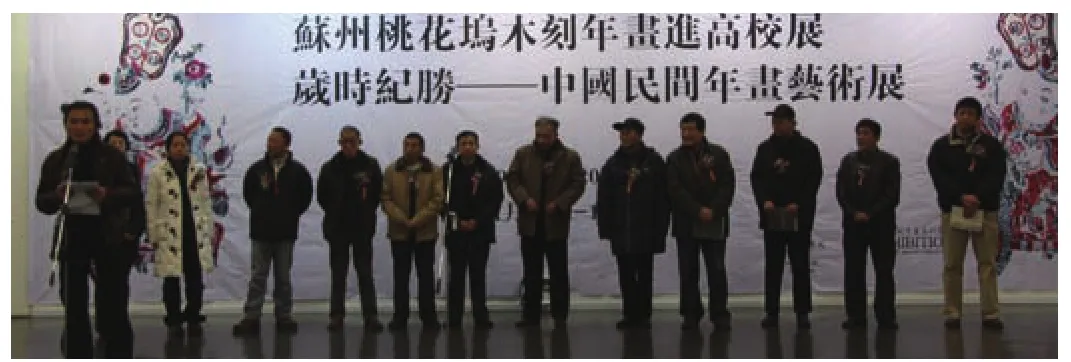

苏州桃花坞木刻年画进高校展之天津美术学院

张朋川:苏州桃花坞年画要修志,我觉得修志的“上限”与“下限”要设好。这样做起来就比较清晰。还应该有一个框架,可分为文字志、图像志、人物志、工艺志,加上影像、文本就会有一个很齐全的、很有特色的史料集出来。

对于工艺上的技艺传承要细化,有些技法要认真研究,从工具的打造、复制做起,从以前的印制工艺看,好像在色料中要加浆糊,还有套版的定位方法,每个重要细节尽量完整地存留下来,很具体,很关键。工艺、工具细节要记载录入,就体现了文化,体现了特色。

对于开发苏州桃花坞新品,可以有三个方向:

1、原本的好东西,高精尖的,我记得有《三百六十行》的图,就可以改造做高精尖的产品,少做或不做泛泛的东西。

2、将苏州桃花坞的元素进行创新,工艺美院已经作了很好的探索,已经取得了成果。

3、利用苏州桃花坞元素,再进行力度大的创新,与世界的流行趋势相接,让大家喜闻乐见,不能老三篇。我收集到一些德国的浮雕、木雕,就比我们现在的东西要好,他们关注人们的需要。所以要关注市场,关注人们的生活与心理需求,才能做好新品的开发与创新。

褚铭:60年代初,苏州文化局曾组织实施三省年画调研,是对苏州桃花坞年画的热销地区进行的调研,一定会有调查报告。我记得段东战、杨云青、陈德奎等都参与了,还有其他人也参与的,现在可抓紧时间进行访问,收集珍贵的资料。还有要重点采访凌虚老先生,他肯定有记录。我记得连续出去过几次,每次十几天,内容丰实,是一个很值得研究的案例。

贺野也要重点采访,1950—1951年,他组织了纪念太平天国100周年的创作活动。1956—1957年,又组织新年画创作,吴木特地创作了“庆丰收”的年画稿,都是十分珍贵的史料。

我是1963年初到苏州桃花坞年画社的,一共有7年,也先后创作过5、6件作品。

周伟明:从画的角度讲,当时在创作中有的吸纳桃花坞因素多,有的吸收少。但总体上都在或多或少地继承了桃花坞的传统。在改古版、翻刻古版的过程中,会有一些变异。一些画家描稿,会修改原有的画稿,有的就过分一点,直接把自己的习惯放进去,最典型的就是把原有画稿的手指按照自己的爱好改成“兰花指”,是翻刻古版时很容易出现的情况。我们在继续翻刻的时候,要注意这个分寸,力求原汁原味。

苏州桃花坞木刻年画进高校展之南京艺术学院

苏州市副市长朱永新陪同江苏省副省长金中青参观苏州桃花坞木刻年画社

苏州桃花坞木刻年画进高校展之四川美术学院

天津美术学院南北年画研讨会

金中青副省长在苏州桃花坞木刻年画社与艺人进行交流

桃花坞木刻年画社新址落成典礼

朱年:苏州桃花坞年画,我是十分关注的。我曾经做过一个课题,是“吴文化与现代化”的题目,当时我选定了苏州桃花坞。当我到桃花坞做调研时,深感到“曾经的辉煌,现今的困境”。我曾经做过一个政协提案,对桃花坞年画的生存发展提出了对策。后来,在苏州科技局又做了一个课题,都是针对桃花坞的。

我的这些课题、提案都围绕一个主题,就是进一步加大对桃花坞的保护力度,呼吁筹建“年画院”,让桃花坞走入文化市场,进入苏州高校,进入课程;开发旅游产品,重塑品牌,配合声光电,重新陈列设计;搜集歌谣、寓言、口彩、吉语,出版民俗的系列画册等等。

现在要修社志,确是一件很重要的事,它的内容要简洁、明了;装饰性的语言尽量不用,主要是渊源、沿革、体制、架构、生产经营、技术人才、文化内容、发展规划,志的形式要创新,值得大家一起探索和开发。社会化成果的推广要进入高端的层面,要进行全国的展示与宣传,打出市场,形成自我发展与良性循环的造血机制。

顾志军:我一直在苏州桃花坞年画的岗位上没有转移。这么多年,我有这么一个体会:桃花坞是版画,是中国版画的祖宗,但我们美术界或院校现在学习的版画学科的却认为版画是从西方传来的,这是一个很有探讨意思的课题。

我与桃花坞结缘这么多年,感觉桃花坞的传承要姓“版”,要从版画的角度而不能仅局限于工艺美术的范畴来研究。所以从某种程度上讲,艺术是桃花坞的“魂”,要为以后怎么走寻找新路,工艺美院要探出一条路来。

房志达:桃花坞从解放到现在,出了好多书,但是整个写苏州桃花坞年画历史的书中看不到桃花坞年画社的书。如果我们不出这本社志,就对不起苏州桃花坞的前辈与功臣。出这本社志,目的就是要看看这一段历史,透过历史来再看今天。以前我们刻过的陈老莲水浒叶子,如果不写社志,可能就没有人知道了。所以要留下东西,留下给后人有用的东西。我想说的是,新传人要珍惜和看清历史,为苏州桃花坞年画做点好的作品出来,要做贡献,不要混日子,不要转业。

钱锦华:我在桃花坞工作的时间不算短,从1987年开始到桃花坞,与桃花坞的关系,经历了从不感兴趣到稍感兴趣,再到很感兴趣。回想当初,我们当时是没人没钱没市场,来苏州工艺美院以后,得到了学院的大力支撑和全面的保护,继承创新已有很大的起色。首先是人,在人才的培养上,学院一届接一届培养了许多新传人,解决了传承中最关键的问题。现在成立社友会,再修社志,确实是实实在在而功德无量的好事。

周清:从02年开始,由王祖德主持做了传人培养,后来又做了很多衍生产品的研发和开拓。我们还与法国合作,做了桃花坞的主题教学,并形成了相对成熟的教法与学法。后来又延续到首饰装饰等产品,从而成立了相关的专业方向。

华黎静:我是最新的桃花坞人,所以确实要竭尽全力地为苏州桃花坞做事。因为一件好事要好好来做,并且要花精力来做,才能做好。苏州桃花坞年画要真正做到与社会期待的水准还有很大的差距,希望社会各界要继续支撑我们,支持我们,使我们做得更好。

张仃

第一届年画传承班

传人培养

传人培养

戏出桃坞——苏州桃花坞木刻年画精品展

- 苏州工艺美术职业技术学院学报的其它文章

- 美好的陈旧——关于“想象”的观念艺术设计

- 垂樱

- 实践与想象:观念设计课题研究报告

- 桃花水暖

- 玄·观

- 想象……