珠江口盆地珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷裂陷期湖相分布差异及其控制因素

刘志峰,王升兰,印斌浩,张 洋,肖伶俐

(中海油研究总院,北京 100027)

珠江口盆地珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷裂陷期湖相分布差异及其控制因素

刘志峰,王升兰,印斌浩,张 洋,肖伶俐

(中海油研究总院,北京 100027)

通过对珠江口盆地珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷裂陷期湖相分布特征的对比发现,2个坳陷内的湖相发育程度存在着明显差异性,即珠Ⅲ坳陷湖相发育程度明显小于珠Ⅰ坳陷。综合分析认为,产生该现象的主要原因是在裂陷期珠Ⅲ坳陷拉张程度小于珠Ⅰ坳陷,导致其不利于湖相发育。裂陷期坳陷的拉张程度受控于多种地质因素,包括应力方向、基岩岩性、区域断裂等。珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷在基底岩性、凹陷分布格局、基底大型隐伏断裂的影响、控凹断裂走向等方面存在着诸多差异,这些因素控制了坳陷拉张程度的差异性,也控制了湖相分布的差异性。

裂陷期;湖相;隐伏断裂;珠Ⅰ坳陷;珠Ⅲ坳陷;珠江口盆地

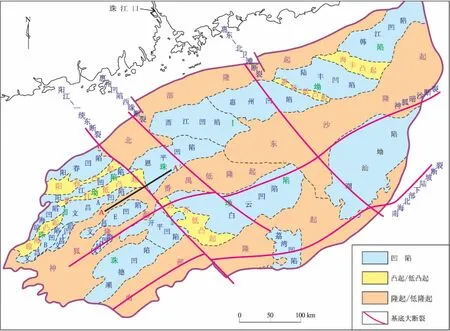

珠江口盆地位于我国南海北部大陆边缘,呈NE向展布,大致与华南大陆岸线平行(图1)。盆地内由南向北可划分为3个二级构造单元:北部坳陷带(包括珠Ⅰ坳陷、珠Ⅲ坳陷)、中央隆起带(包括东沙隆起、番禺低隆起和神狐暗沙隆起)和南部坳陷带(包括珠Ⅱ坳陷和潮汕坳陷)。珠江口盆地处于欧亚、印度洋、太平洋三大板块交会地带,是在加里东、海西、燕山期褶皱基底上形成的中、新生代含油气盆地。盆地面积17.5×104km2。盆地内的NE向构造带被NW向基底断裂所切割,总体上呈现“南北分带、东西分块”的构造格局[1-6]。

珠江口盆地的发育经历了2个构造演化阶段,即晚白垩世(或古新世)—早渐新世的裂陷期和晚渐新世及以后的裂后热沉降阶段。盆地具有先陆后海的沉积组合,下部为盆地裂陷期充填的晚白垩世(或古新世)—早渐新世陆相沉积,发育烃源岩层,主要烃源岩为湖相泥岩;上部为晚渐新世—第四纪海陆交互相及海相沉积,发育良好的油气储盖层[7-12]。

对我国近海第一盆地带(内含油带)而言,裂陷期是盆地(坳陷、凹陷)发育湖相烃源岩的关键时期[13-20],因而裂陷期湖相发育程度能够影响一个盆地(坳陷、凹陷)的生烃潜力,甚至影响到油气的分布范围。珠江口盆地珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷裂陷期沉积了古新统神狐组、始新统文昌组和渐新统恩平组,其中以文昌组沉积时期裂陷程度最强,为主裂陷期,该期湖相最为发育。对比分析2个坳陷裂陷期湖相分布的差异性,并分析产生这种差异的原因,对油气勘探具有指导意义。

图1 珠江口盆地构造区划

1 湖相分布差异性

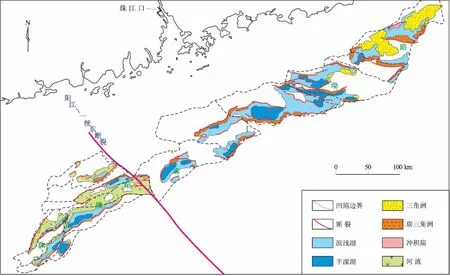

珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷均位于珠江口盆地北部坳陷带,但2个坳陷在裂陷期却有着明显的沉积特征差异性。以主裂陷期文昌组沉积时期为例,珠Ⅰ坳陷内湖相(滨浅湖、半深湖、深湖)连片发育,各主要凹陷内的湖相分布面积均大于500 km2,平均为1 903.5 km2,其中湖相分布面积最大的惠州凹陷,更是达到了4 037 km2;面积相对比较小的番禺4洼,湖相面积也达到了730 km2。

珠Ⅲ坳陷内,湖相分布面积远小于珠Ⅰ坳陷,平均为316.3 km2,其中面积最大的是文昌A凹陷,为796 km2,其余各个凹陷内的湖相面积均小于500 km2,阳春凹陷和琼海凹陷内的湖相面积仅为103.5和266 km2。因此,在主裂陷期,2个坳陷内湖相的分布范围有着明显差异性,具有“珠Ⅰ大、珠Ⅲ小”的分布特征(图2)。

2 湖相分布主控因素分析

控制一个坳陷内湖相分布范围的因素有很多,包括构造沉降速率、裂陷期拉张程度、汇水面积等等。综合分析认为,导致珠Ⅲ坳陷内湖相发育程度远小于珠Ⅰ坳陷的主要原因,是裂陷期2个坳陷的拉张差异性。珠Ⅰ坳陷拉张程度大,裂陷强,有利于湖相发育;珠Ⅲ坳陷拉张程度不如珠Ⅰ坳陷,裂陷相对弱,湖相不如珠Ⅰ坳陷发育。而导致珠Ⅲ坳陷拉张程度小于珠Ⅰ坳陷的主控因素有:基底岩性、凹陷分布格局、大型隐伏断裂的影响和控凹断裂走向。

2.1基底岩性

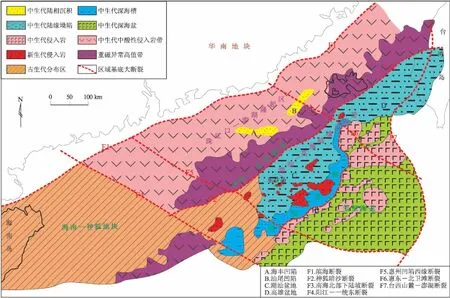

基底岩性是控制裂陷期坳陷拉张程度的先决条件。现今的珠Ⅰ坳陷与珠Ⅲ坳陷均位于珠江口盆地北部坳陷带,但是在中生代或更早时期,2个坳陷并非处于同一地质单元内。在新生代以前,珠Ⅰ坳陷所处的位置为东沙—台西地块,其基底岩性主要为中生代侵入岩,以花岗岩为主;而珠Ⅲ坳陷所处的位置为海南—神狐地块,其基底岩性主要为古生代变质岩(图3)。

花岗岩岩体坚硬,岩石刚性强,不容易发生塑性形变。但这种岩体所受到的拉张应力达到一定程度时,岩体容易发生脆性变形,从岩体中间开裂或断开,而此后如果该作用力持续,则已开裂的岩体保持不变,主要在已开裂的两块岩体间产生位移,使开裂的距离变大,使得所形成的凹陷面积变大。变质岩经历了长时间变质作用,在漫长的地质历史时期内,岩石内部发生了多种物理的、化学的变化,使得岩体韧性变强,刚性变差。这种岩体在拉张应力作用下,早期发生塑性形变,当作用力持续,岩体开始发生脆性形变,会形成多条张裂带,每条张裂带分解一部分作用力,从而达到力的暂时平衡,即会形成多个条带状凹陷,而难以形成单个深大凹陷。

图2 珠江口盆地珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷文昌组沉积相

图3 珠江口盆地新生代基底岩性分布据文献[12],有修改。

2.2凹陷分布格局

一个坳陷内的凹陷分布格局能够影响到裂陷期坳陷的拉张程度。珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷内的凹陷分布格局有所不同。珠Ⅰ坳陷内的各个凹陷位于北部隆起和番禺低隆起—东沙隆起之间,沿NE向成串状分布;珠Ⅲ坳陷内的各个凹陷成条带状、近平行分布。

珠江口盆地在裂陷期主要受到NW向的拉张应力。在宏观背景上,珠Ⅰ坳陷和珠Ⅲ坳陷所承受的拉张应力可以认为是近似相同的。在该NW向的拉张应力作用下,珠Ⅰ坳陷所处的刚性较强的东沙—台西地块发生张裂,张裂带沿着现今的恩平—西江—惠州—陆丰—韩江凹陷,此后,持续的张裂作用仍然沿着这一带进行,这一带的南北两侧拉张程度则相对较弱,形成了北部隆起带和中央隆起带(番禺低隆起和东沙隆起)。

珠Ⅲ坳陷所处的海南—神狐地块在同样的NW向拉张应力作用下发生张裂,变质岩基底在拉张应力作用下发生形变,与作用力方向垂直,产生了多个近似平行的条带状张裂带,如阳春、阳江、文昌A等凹陷呈现为近平行分布,多个近似平行分布的凹陷分解了NW向拉张应力,使得每个凹陷所承受的应力减弱。

对比珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷的受力状态,珠Ⅰ坳陷沿着恩平—西江—惠州—陆丰—韩江凹陷带,每个凹陷是一个单独承受NW作用力的受力体,NW向上所受的拉张应力基本相同,没有与之平行分布的凹陷来分解作用力(图4);珠Ⅲ坳陷多个凹陷呈NE向近平行分布,区域性的NW向拉张应力被分解,其单个凹陷所受到的拉张应力小于珠Ⅰ坳陷内的凹陷。因此,珠Ⅲ坳陷内各凹陷的拉张程度小于珠Ⅰ坳陷。

2.3大型隐伏断裂的影响

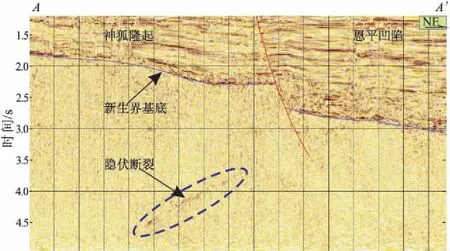

大型隐伏断裂对2个坳陷的影响差异性,是导致拉张程度不同的一个重要原因。在珠Ⅰ坳陷与珠Ⅲ坳陷之间,存在着一个大型隐伏断裂,即阳江—一统东断裂。该断裂呈NWW走向,近些年已有多名学者对珠江口盆地的古断裂进行过研究,都确认了该断裂的存在[21-29]。该断裂是在珠江口盆地形成过程中,海南—神狐地块和东沙—台西地块拼合时的古界线。因此,该断裂的存在是有理论依据的。在现今的地震剖面上,追寻该断裂的痕迹有较大难度,仅有个别剖面上隐约可见(图5)。阳江—一统东断裂横切珠江口盆地基底甚至岩石圈,延伸400 km以上,是珠江口盆地非常重要的一条先存大断裂。

现今研究认为,该断裂在新生代也有活动。因此,该断裂的存在,能够对珠Ⅰ和珠Ⅲ坳陷在裂陷期的拉张程度产生影响。由于这条隐伏断裂的存在,使得珠Ⅰ与珠Ⅲ坳陷虽然现今连接在一起,但是并不是一个“十分完整”的地质体,在有地质应力作用的情况下,拼接的地方最为薄弱,最容易受力发生位移或形变。

图4 珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷裂陷期受拉张应力示意

图5 过珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷间基底隐伏断裂地震剖面剖面位置见图1。

对珠Ⅰ坳陷来说,该坳陷是珠江口盆地北部坳陷带的主体部分,其北、南分别被北部隆起和番禺低隆起—东沙隆起所夹持,受力相对完整,阳江—一统东隐伏断裂对它的影响较小。而对珠Ⅲ坳陷来说,该坳陷是被大型隐伏断裂从北部坳陷带所分隔出来的一部分,且也没有被大型隆起所夹持,其相对比较独立,在盆地伸展裂陷过程中,隐伏断裂发生活动,必然分解了一部分作用力,就使得能够作用到珠Ⅲ坳陷内部各凹陷的拉张应力相应减小。因此,大型隐伏断裂在新生代活动,能够影响到它所分割的2个坳陷在主裂陷期的受力状态,尤其会削弱珠Ⅲ坳陷内部各凹陷所承受的拉张应力。

2.4控凹断裂走向

珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷内控凹断裂的走向存在差异性,是导致2个坳陷拉张程度不同的另一重要因素。珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷的控凹断裂以NE向较为常见,尤其在珠Ⅲ坳陷,各凹陷的控凹断裂均为NE向(图2)。一般来说,控凹断裂在裂陷期活动较为频繁,断层活动速率大、落差大。一个凹陷如果有多条控凹断裂,在拉张应力作用下,必然有利于凹陷在裂陷期持续扩张,使凹陷的沉积范围不断扩大;而一个凹陷如果仅有一条、一个方向的控凹断裂,在拉张应力作用下,凹陷仅能沿该断裂附近扩张,其程度和范围往往不如具有多条、多方向控凹断裂的凹陷。

对于断陷型盆地,控凹断裂下降盘沉降快、沉降幅度大,往往水体较深,容易形成湖泊。我国近海诸多凹陷,其半深湖相、深湖相泥岩常发育在控凹断裂下降盘,并成为凹陷内重要的烃源岩。因此,一个凹陷如果有多条、多方向的控凹断裂,必然能够促进这个凹陷内湖泊的发育。珠Ⅰ坳陷内的各个凹陷在裂陷期除发育NE向控凹断裂之外,还发育近EW向和NW向的控凹断裂,有利于凹陷的扩张和湖相的广泛发育;珠Ⅲ坳陷内的各个凹陷在裂陷期仅发育NE向控凹断裂,湖泊也近乎呈NE向沿着控凹断裂分布,受控凹断裂制约,其分布范围相对有限。

3 结论

1)珠江口盆地珠Ⅰ、珠Ⅲ坳陷裂陷期湖相分布具有明显差异性,珠Ⅲ坳陷湖相发育程度小于珠Ⅰ坳陷,其主要原因是珠Ⅲ坳陷的拉张程度小于珠Ⅰ坳陷。

2)基底岩性、凹陷分布格局、大型隐伏断裂的影响和控凹断裂走向差异性是导致裂陷期珠Ⅲ坳陷拉张程度小于珠Ⅰ坳陷的主控因素,亦是影响2个坳陷湖相发育程度的主控因素。

[1] 金庆焕.珠江口盆地形成机制浅析[J].石油实验地质,1981,3(4):257-263.

[2] 赵中贤,周蒂,廖杰.珠江口盆地第三纪古地理及沉积演化[J].热带海洋学报,2009,28(6):52-60.

[3] 姜华,王华,肖军,等.古地貌对边缘海盆地沉积充填特征的控制:以南海珠江口盆地珠三坳陷为例[J].石油天然气学报,2008,30(1):10-15.

[4] 龚再升.中国近海含油气盆地新构造运动和油气成藏[J].石油与天然气地质,2004,29(5):513-517.

[5] 宗奕,梁建设,郭刚.珠江口盆地番禺低隆起文昌组断裂活动性特征及其对沉积的影响[J].地球科学与环境学报,2012,34(4):30-35.

[6] 邓广君,张迎朝,甘军.文昌B凹陷脉动式构造演化及其与油气成藏关系[J].断块油气田,2012,19(5):564-567.

[7] 张迎朝,陈志宏,李绪深,等.珠江口盆地西部油气成藏组合和成藏模式[J].石油与天然气地质,2011,32(1):108-117.

[8] 姜华,王华,李俊良,等.珠江口盆地珠三坳陷油气成藏模式与分布规律[J].石油与天然气地质,2009,30(3):275-281.

[9] 聂逢君,姜美珠,李思田.南海珠江口盆地珠三坳陷油气输导系统研究[J].石油实验地质,2011,33(4):392-401.

[10] 张迎朝,陈志宏,李绪深,等.珠江口盆地文昌B凹陷及周边油气成藏特征与有利勘探领域[J].石油实验地质,2011,33(3):297-302.

[11] 尹俊,张尚锋,杜家元,等.珠江口盆地番禺地区珠江组层序地层特征[J].特种油气藏,2011,18(3):56-59.

[12] 李向阳,张昌民,张尚锋,等.白云凹陷北坡珠江组下段层序地层及有利区带预测[J].断块油气田,2012,19(2):154-157.

[13] 郭振轩.中国近海新生代沉积盆地生油层发育特征[J].海洋地质与第四纪地质,1986,6(4):79-85.

[14] 黄正吉.珠江口盆地陆相烃源岩与油气生成[J].中国海上油气(地质),1998,12(4):255-261.

[15] 张志杰,于兴河,侯国伟,等.张性边缘海的成因演化特征及沉积充填模式:以珠江口盆地为例[J].现代地质,2004,18(3):284-289.

[16] 邓运华.试论中国近海两个坳陷带油气地质差异性[J].石油学报,2009,30(1):1-8.

[17] 李运振,邓运华,徐强,等.中国近海新生代盆地沉积环境演变分析[J].沉积学报,2010,28(6):1066-1075.

[18] 郭颖.中国近海含油气盆地构造和油气地质条件综述[J].内蒙古石油化工,2010(15):41-43.

[19] 张功成,陈国俊,张厚和,等.“源热共控”中国近海盆地油气田“内油外气”有序分布[J].沉积学报,2012,30(1):1-19.

[20] 李友川,邓运华,张功成.中国近海海域烃源岩和油气的分带性[J].中国海上油气,2012,24(1):6-12.

[21] 易海,张莉,林珍.南海北部中生代构造格局与盆地发育特征[J].石油实验地质,2012,34(4):388-394.

[22] 刘海龄,杨树康,周蒂,等.南沙北部伸展构造的基本特征及其动力学意义[J].高校地质学报,1998,4(1):64-72.

[23] 王家林,张新兵,吴健生,等.珠江口盆地基底结构的综合地球物理研究[J].热带海洋学报,2002,21(2):13-22.

[24] 宋海斌,郝天珧,江为为,等.南海地球物理场特征与基底断裂体系研究[J].地球物理学进展,2002,17(1):24-33.

[25] 陈汉宗,吴湘杰,周蒂,等.珠江口盆地中新生代主要断裂特征和动力背景分析[J].热带海洋学报,2005,24(2):52-60.

[26] 邵磊,雷永昌,庞雄,等.珠江口盆地构造演化及对沉积环境的控制作用[J].同济大学学报:自然科学版,2005,33(9):1177-1181.

[27] 谢锦龙,黄冲,向峰云.南海西部海域新生代构造古地理演化及其对油气勘探的意义[J].地质科学,2008,43(1):133-153.

[28] 崔莎莎,何家雄,陈胜红,等.珠江口盆地发育演化特征及其油气成藏地质条件[J].天然气地球科学,2009,20(3):384-391.

[29] 鲁宝亮,王璞珺,张功成,等.南海北部陆缘盆地基底结构及其油气勘探意义[J].石油学报,2011,32(4):580-587.

(编辑韩 彧)

Differentdistributionoflacustrinefaciesanditscontrollingfactorsduringriftingstage,ZhuⅠandZhuⅢDepressions,PearlRiverMouthBasin

Liu Zhifeng, Wang Shenglan, Yin Binhao, Zhang Yang, Xiao Lingli

(ResearchInstituteofChinaNationalOffshoreOilCorporation,Beijing100027,China)

The distribution of lacustrine facies during rifting stage in the Zhu Ⅰ and Zhu Ⅲ Depressions of the Pearl River Mouth Basin shows that lacustrine facies spread much more widely in the Zhu Ⅰ Depression. It might be explained by the smaller extensional level of the Zhu Ⅲ Depression. The extensional level of a depre-ssion is affected by many factors, such as stress orientation, basement lithology and region faults. The differences of basement lithology, sag distribution, large potential fault below Cenozoic and sag-controlling fault orientation lead to the different extensional level of the Zhu Ⅰ and Zhu Ⅲ Depressions, and further control the different distribution of lacustrine facies.

rifting stage; lacustrine facies; potential fault; Zhu Ⅰ Depression; Zhu Ⅲ Depression; Pearl River Mouth Basin

1001-6112(2013)05-0523-05

10.11781/sysydz201305523

TE121.3

A

2012-12-03;

2013-06-27。

刘志峰(1982—),男,工程师,从事近海新区、新领域油气勘探及地质研究工作。E-mail: fred5847@qq.com。

国家科技重大专项课题“近海富烃凹陷资源潜力再评价和新区、新领域勘探方向”(2011ZX05023-001)资助。