安徽“霍山窗”中小地震的地震波衰减特征研究

李 发 黄显良 陈宇卫 沈小七 刘泽民

(中国合肥230031安徽省地震局)

引言

在地震孕育过程中,由于应力的不断积累引起介质的性质发生变化,在地震记录上反映为波形特征的差异.它提供了大量地震孕育的信息,其中地震波的振幅衰减系数K值、卓越频率衰减系数a值及介质因子Qc值均是描述地球介质性质的重要参数,同时也是对地震记录进行定量分析和研究震源性质所必需的参数,已广泛地应用于地震预报研究,并取得了一定的成果.例如,蔡静观等(1985)和许昭永等(1986)分别从地震波振幅衰减系数K值和卓越频率衰减系数a值的研究发现,K值和a值在禄劝6.1级地震前呈现下降趋势;张帆等(2005)研究发现,K值在不同地震类型的主震前后呈现不同的变化规律;秦嘉政和钱晓东(2002)通过计算Qc值得出1993年中甸5.8级地震前后区域地震尾波的不同衰减特征等.随着研究的不断深入,数字化地震台站的加密和宽频带仪器的普及,关于地震尾波衰减特征的研究越来越引起人们的重视,其结果也被积极地应用于地震预测预报新方法、新技术的探索,特别是地震序列的震后趋势判断中,且取得了一定的成效(李琼等,2007,2008).

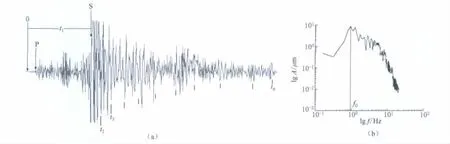

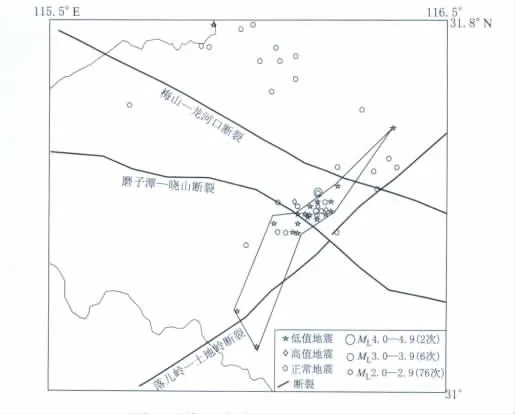

安徽“霍山地震窗”构造区(31.0°—31.83°N,115.0°—116.5°E)位于大别山隆起块体与华北坳陷块体接触带附近的北大别山沉降带南缘,其内外地质结构复杂:内有NW向青山—晓山断裂、梅山—龙河口断裂及沿该断裂切割的NE向落儿岭—土地岭断裂,该区微震、小震活动频繁,主要发生于断裂交汇区附近,并与华东地区中强地震具有一定相关性(郑兆苾等,1999);外有距离约20km的佛子岭水库,库容起伏涨落引起佛子岭地段的小震活动较为活跃.对该区域,许多地震学者已开展了大量的研究工作,获得了丰富的成果(陈宇卫等,2007;宋永能,1990).

鉴于“霍山窗”构造区内外地震环境的复杂性,中小地震的活跃性,以及与华东地区中强地震之间的关联性,基于已有的研究成果,对该区域的地壳介质状态和地震孕育过程的力学环境做进一步研究,具有一定的科学意义.因此,本文进行中小地震波的衰减特征研究,求取振幅衰减系数K值、卓越频率衰减系数a值及介质因子Qc值,研究其时空变化特征,并讨论它们之间的关系,试图获取一定的变化规律.

1 方法

选择特定地区、固定台站记录的地方震资料.假设地震波的振幅衰减(从地震图记录的S波最大振幅开始)和卓越频率衰减(从直达S波开始)遵从下列关系式(蔡静观等,1985;许昭永等,1986):

式中,A和f为在给定时刻t(从发震时刻算起)的地震图垂直分量上的振幅和卓越频率;A0,f0为虚拟起始振动(t=1s)的振幅和卓越频率;K,a分别为振幅和卓越频率衰减系数.

对式(1)取对数

通过选取合适的时间窗,读取若干组A1t1,A2t2,…,Antn数据,利用式(3)的最小二乘法计算K值和A0,用同样的方法计算a值和f0.

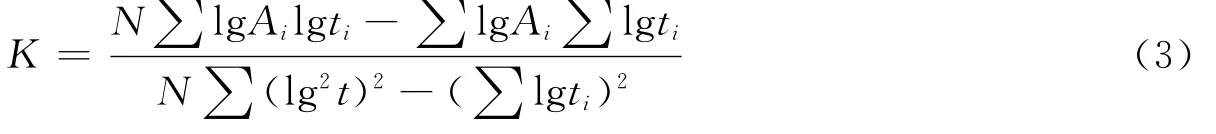

在采样的时间窗选择中,主要视实际波形的变化而定.平均时间窗长为10s,均满足尾波截断处信噪比大于2,背景噪声取P波初动前3s左右的平均信号.计算K值和a值的数据点选取如图1a所示,其中K值从S波最大振幅开始,a值从S波开始,对a值计算中的卓越频率点fi通过波谱分析图进行量取(图1b),有±0.05的读数误差.

图1 测量方法示意图.(a)数据点选取实例;(b)卓越频率量取实例Fig.1 A sketch of measurement method(a)An example of data selection;(b)An example of predominant frequency measurement

2 资料选取和分析

2.1 资料选取

利用合肥台、六安台和豹子崖台记录到的2001—2010年安徽“霍山窗”发生的ML≥2.0地震的波形资料,挑选出三分向震相清晰、波形衰减明显且干扰小的84次地震事件,进行S波衰减特征研究.震级范围为ML2.0—4.9,其中 ML4.0—4.9地震2次,ML3.0—3.9地震6次,ML2.0—2.9地震76次.震中、台站及地质构造分布情况如图2所示.

图2 “霍山窗”内外中小地震、记录台站和地质构造分布图Fig.2 Small-moderate earthquakes,seismic stations and geological faults inside and outside“Huoshan seismic window”

2.2 时间变化分析

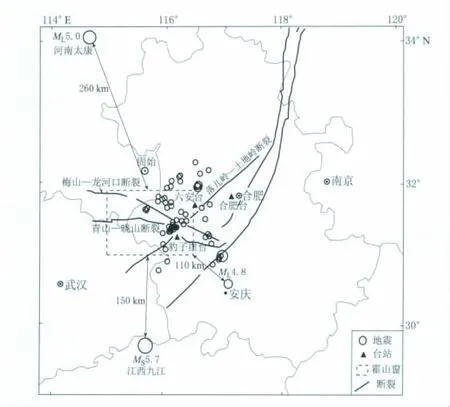

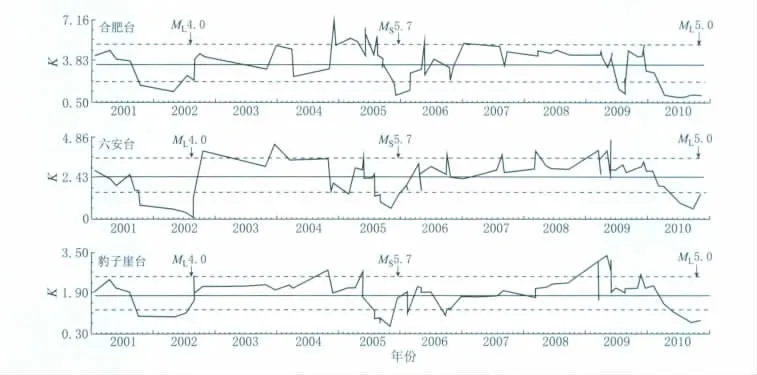

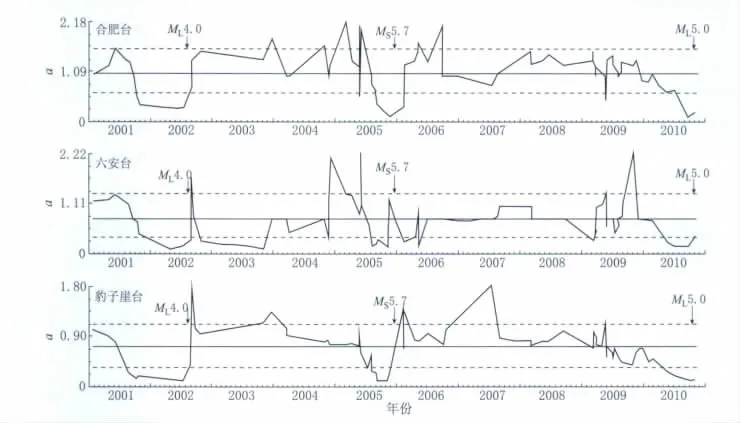

利用式(3)计算得到合肥台正常值K=3.62±1.28,a=1.07±0.36;六安台正常值K=2.58±0.84,a=0.69±0.36;豹子崖台正常值K=1.96±0.54,a=0.64±0.27.K 值和a值的时间变化曲线如图3和图4所示.图中的水平实线表示K和a的正常值(取平均值),水平虚线表示正常K值和a值的标准偏差范围.

从图3和图4可知,“霍山窗”ML4.0地震前8—9个月内,3个台均记录到了K值和a值持续下降的低值异常状态,平均下降幅度K值为20%—35%,a值为45%—51%,并于上升的过程中发震,震后趋于正常.同样,在距“霍山窗”约150km的江西九江MS5.7地震前4—5个月内,及距“霍山窗”约260km的河南太康ML5.0地震前6—8个月内,均出现了与上述一致的结论.

图3 3个台站K值的时间变化曲线Fig.3 Temporal variation of Kvalue at the 3stations

图4 3个台站a值的时间变化曲线Fig.4 Temporal variation of avalue at the 3stations

这种变化特征可能反映了应力的变化过程,即当应力达到一定程度时,孕震区岩体内发生微裂隙(缝)从而导致体积膨胀,而与之相邻的外围区则处于压缩状态.岩体的体积膨胀使S波速度降低,高频吸收作用增强,振幅衰减增大;而压缩区则反之.当台站和震中位置使S波传播路径主要通过膨胀区时,K值和a值开始下降,直至应力增加到某一程度时,膨胀区的某些裂缝闭合,而压缩区则出现了微裂隙,K值、a值开始上升,随后发生较大地震.

2.3 空间分布特征

图5 豹子崖台的K值平面分布Fig.5 K-value distribution around Baoziya station

K值的平面分布特征(图5)显示,K值异常地震主要位于磨子潭—晓山断裂(青山—晓山)与落儿岭—土地岭断裂交汇区附近,其中低值地震(图5中多边形圈定区域)分布的优势取向与落儿岭—土地岭断裂方向基本一致.

“霍山震情窗”的小震主要发生于该交汇区附近,历史上的中强震如1917年1月24日霍山6⅟⁴级地震和1917年2月22日霍山5⅟²级地震也发生于此,可见该地区地质构造环境十分有利于孕育弱小地震和中强地震.由震源机制解反演应力场(郑先进等,2010)显示,该区域主压应力方向从N96°E(与磨子潭—晓山断裂走向基本一致)逐渐调整到N80°E(与落儿岭—土地岭断裂走向接近),一定程度上说明了该区域应力场方向主要受3条构造断裂带的影响,尤其在断裂交汇区较为明显,加上豹子崖地震台位于交汇区附近,则当应力达到一定程度时,由豹子崖台记录的发生于交汇区附近的中小地震地震波更易通过孕震区岩体内的膨胀区及与之相邻的外围压缩区,使得位于交汇区附近的地震较多地出现K值异常.

目前该区域的应力场方向N80°E(与落儿岭—土地岭断裂走向接近)表明,落儿岭—土地岭断裂可能对区域应力场影响较大,豹子崖台又位于该断裂带上,因此由豹子崖台记录的沿该断裂分布的中小地震地震波,因受应力场影响可能更易通过孕震区岩体内的膨胀区,导致更多地出现K值低值异常.

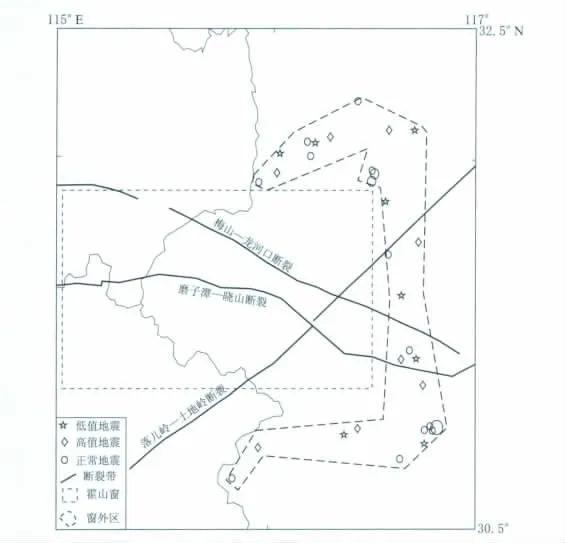

同样计算了“霍山窗”外围60km内35次2级以上地震(震中分布如图2所示)的K值和a值,并以豹子崖台正常值K=1.96±0.54,a=0.64±0.27为背景值进行了时空变化分析.结果表明,K值和a值随时间的变化呈现随机性,特别是在华东地区中强震前后无明显的变化特征;K值(a值类似)的平面分布特征显示(图6),K高、低值异常地震也无明显的分布特征,呈现一定的随机性.上述特征可能是由于地震本身分布的随机性及因远离“霍山窗”而受到横穿窗内的3条断裂构造带的较小影响所致.这种窗内外地震波衰减特征的显著不同,也充分说明了“霍山窗”作为安徽中小地震的活动窗口,在安徽及华东地区地震预测预报工作中具有重要作用.

图6 “霍山窗”外围地震的K值平面分布Fig.6 Distribution of Kvalues of earthquakes outside“Huoshan seismic window”

3 K值、a值与Qc值的关系

利用合肥地震台记录到的2001—2010年“霍山窗”内的MS≥1.5地震的数字化波形资料,挑选出尾波持续时间长、干扰小且S波记录清晰的37次地震事件,运用Matlab Qc值计算程序(朱新运等,2006),计算其尾波Qc值,即根据地方震尾波单次散射模型(Aki,Chouet,1975),通过以某频率为中心频率的一定带宽滤波器滤波后的尾波振幅可表述为

式中,S(f)为震源因子,t为从发震时刻起算的地震波流逝时间,Qc(f)为对应于中心频率点f的尾波Q值,A(f,t)是对应t时刻一个采样周期的幅度最大值.

对式(4)两边取对数为

式中,β=πf/Qc(f).分别从地震的某一中心频率(以1.5,3.0,6.0,9.0,12.0,16.0和20.0Hz为中心频率,倍频为带宽)采集不同流逝时间t对应的A(f,t),将所有数据点分别代入式(5),用最小二乘法可求出直线的斜率β,从而得到地震记录该频率点的品质因子

求出的各品质因子与各中心频率点进行拟合,得到拟合关系式.求出的该区域的Qc值范围为65—135,平均为94.

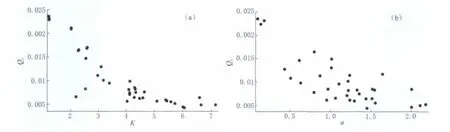

依据Herrmann(1980)和Aki(1980)的尾波衰减系数与S波衰减系数一致的理论,对“霍山窗”内的MS≥1.5地震的S波振幅衰减系数K值、卓越频率衰减系数a值与尾波Qc值之间的关系进行了初步研究,得出了它们之间的变化关系(图7).

图7 K 值(a)、a值(b)与Qc 值的关系图Fig.7 Variation of Qcwith Kvalue(a)and with avalue(b)

图7 表明,K值、a值与Qc值基本呈负相关.从力学观点解释为,当应力达到一定程度时,孕震区内呈现岩体的膨胀区及与之相邻的压缩区.当台站和震中位置使S波传播路径主要通过膨胀区时,K值、a值开始下降.同时由于地震波的衰减主要受控于震源过程、传播介质和记录场地影响这三方面的综合效应,对特定地区和固定记录台站,尾波衰减将主要受限于震源体受应力状态的控制.因此随着应力的积累,孕震区震源体内积累了相当高的应力强度,高应力区介质的整体性相对较好,因而降低了地震波的散射和吸收,尾波衰减率β降低.根据式(6),相应的Qc值变大.这一结果对进一步了解该区域的地壳介质状态和地震孕育过程的力学环境分析具有十分重要的意义,也为研究中强震前后Qc的变化特征提供了一定的依据.

4 讨论与结论

1)时间变化表明,K值和a值在华东地区中强震前后均呈现震前持续下降和震后趋于正常的变化特征.该变化特征一定程度上反映了应力的变化过程,即随着应力的不断积累,孕震区内形成了岩体的膨胀区和与之相邻的压缩区,受应力作用的影响,S波传播路径交替通过膨胀区和压缩区,使得K值和a值在中强震前后呈现一定的变化规律,该研究结果可能对中长期地震预报和震后趋势判断有一定的指示意义.

2)平面分布特征表明,K值异常地震主要位于青山—晓山断裂与落儿岭—土地岭断裂交汇区附近,其中低值地震分布的优势取向与落儿岭—土地岭断裂方向基本一致.结合该区域的背景应力场特征,推断该区域应力场方向主要受3条构造断裂带的影响,尤其在断裂交汇区较为明显,因此当应力达到一定程度时,交汇区附近的中小地震地震波更易通过孕震区岩体内的膨胀区及与之相邻的外围压缩区,使得交汇区附近的地震较多地出现K值异常.同时,由于豹子崖台位于落儿岭—土地岭断裂带上,由其记录的沿该断裂分布的中小地震地震波因受应力场影响可能更易通过孕震区岩体内的膨胀区,更多地出现K值低值异常.由于a值异常地震的平面分布无明显特征,故暂未做详细分析.

3)通过对“霍山窗”外围地震的K值和a值计算结果表明,K值和a值的时空变化呈现一定的随机性.可能是由于地震本身分布的随机性及因远离“霍山窗”而受到3条断裂构造带的较小影响所致.这种窗内外地震波衰减特征的显著不同,也充分说明了“霍山地震窗”在安徽及华东地区地震预测预报工作中具有重要作用.

4)K值、a值与Qc值均是描述地球介质性质的重要参数,它们之间的关系值得进一步探讨.该文利用拟合方法研究得出K值、a值与Qc值基本呈负相关,并从力学角度得到了很好的解释,该结果对进一步了解该区域的地壳介质状态和地震孕育过程的力学环境分析具有十分重要的意义,也为研究中强震前后Qc的变化特征提供了一定的依据.

5)2011年1月19日安庆发生ML4.8地震(震中分布见图2).该地震距“霍山窗”仅110km,且与河南太康地震时间间隔也仅为3个月,因此,河南太康地震前的K值和a值的异常变化是否意味着安庆ML4.8地震前的趋势异常,值得进一步探讨.

6)由于振幅衰减系数和卓越频率衰减系数的求取,要求固定台站对固定地区进行拟合计算.为尽量排除台站影响,本文选取了3个不同方位、不同震中距的台站及同一台站的相同仪器进行了计算,结果基本一致.因此,本文结论基本成立.

7)由于所取的地震事件震级偏小,地震数目较少,因此,本文结论的可靠性还有待进一步检验.

浙江省地震局朱新运高级工程师为本研究提供了Matlab Qc计算程序,在此表示感谢.

蔡静观,许昭永,李茜.1985.禄劝地震前后地震波的振幅衰减特征[J].地震研究,8(增刊):45--50.

陈宇卫,张军,庆梅,王行舟,章兵.2007.“霍山地震窗”小震序列运动学参数时变特征研究[J].地震,27(1):26--32.

李琼,秦嘉政,钱晓东.2007.2007年宁洱6.4级地震余震序列尾波Qc值研究[J].地震研究,30(4):337--343.

李琼,钱晓东,秦嘉政.2008.2005年云南文山地震余震序列尾波Qc值研究[J].地震研究,29(3):22--28.

秦嘉政,钱晓东.2002.1993年中甸 M5.8地震前后区域尾波衰减研究[J].地震研究,25(3):214--219.

宋永能.1990.霍山震群的时空分布特征及诱发因素探讨[J].西北地震学报,12(3):86.

许昭永,蔡静观,李茜.1986.地震前后地震波卓越频率的变化及多点滑移拟合法的应用[J].中国地震,3(2):69--74.

张帆,姚立珣,张震峰.2005.震后趋势判断中尾波振幅衰减特征K值的研究[J].地震地磁观测与研究,26(4):36--44.

郑兆苾,庆梅,李敏莉.1999.霍山窗与华东中强震关系研究[J].地震学刊,19(2):1--9.

郑先进,刘东旺,刘泽民,沈小七.2010.安徽地区应力场分区特征及中强震前震源机制的一致性研究[J].华北地震科学,28(1):16--20.

朱新运,刘杰,张帆.2006.基于Aki模型的近震S波尾波Q值求解及分析软件研制[J].地震研究,29(1):76--80.

Aki K,Chouet B.1975.Origin of coda waves:Source,attenuation and scattering effects[J].J Geophy Res,80(85):3322--3342.

Aki K.1980.Attenuation of shear-waves in the lithosphere for frequencies from 0.05to 25Hz[J].Phys Earth Plant Inter,21(1):50--60.

Herrmann R B.1980.Qestimates using the coda of local earthquake[J].Bull Seism Soc Amer,70(2):447--468.