省道榆古线滑坡稳定性分析及治理

□□

(山西省公路局 太原分局,山西 太原 030012)

引言

榆古线滑坡位于山西省古交市境内,S316省道K63+280~K63+540处,古交市白岔沟村西约100m。该滑坡路段左半幅路基为1969年修的老路,右半幅路基于2003-2004年修建,路基是在原有道路的基础上下挖1m形成的。自2004年改建为现在的二级公路以来,由于多年重载运煤车碾压,滑坡路段半挖半填路基于2009年9月先出现宽1~2cm、长100m的纵缝,于次日裂缝迅速扩展到平均宽度约20cm,最宽处达30cm。而且路基不同程度地出现了下沉,最大下沉达15cm。

2010年5月对滑坡路段进行了施工处置,主要处理措施是挖除部分滑体并回填不同厚度的硬质石料等,滑体外缘采用大石块码砌,并填入石笼网。

2010年9月,处置后的路基左幅边坡坡脚处出现宽0.5~2cm裂缝,路面出现宽0.5~1cm的裂缝,路基下沉并不断加大,裂缝宽度变大并向后缘及两侧延伸,范围不断扩大。到2011年5月份国检路面之前,该段路基沉降累计达50cm。为迎接国检,公路养护部门对该路段进行了路面及附属设施修复。但1个月之后,路线右侧边沟、护面墙又出现了约5cm的沉降,多处出现1cm以内的不规则裂缝,至2012年3月,路基左侧防撞墙开裂5cm,路面裂缝宽约30cm,护面墙、路基沉陷,累计沉降约40cm。

现滑坡路段只能半幅通车,且滑坡区仍在缓慢变形阶段,直接危及公路的正常营运及行车安全。因此,对省道榆古线K63路段滑坡的形成机制、滑坡特征与稳定性进行研究,并对其实施针对性的工程治理,将对恢复榆古线的正常通行能力起到积极作用。

1 工程地质条件

1.1 地形地貌

滑坡区位于古交市西山山体南坡地段,属吕梁山脉的中低山地形。场区为构造剥蚀的中低山地貌,海拔介于1 400~1 500m之间,高差约50m,山势绵延起伏,沟壑纵横,山体总体呈浑圆状、次棱角状,呈略凹形,便于汇水。坡度>60°,山体覆盖层较薄,植被稀疏。植被和裸露的岩石在山坡表面相间分布。

1.2 地层岩性

滑坡区地层主要为第四系松散堆积层和二叠系沉积岩,其岩土类型主要为粉质黏土含碎石、黄土状土、人工填土、泥岩、砂岩及砂泥岩互层。分述如下:

(1)人工填土(Q4):呈杂色,成分较杂,为2010年滑坡治理时大量回填的片石及碾压回填的粉土,厚度一般为8.5~12m。

(2)黄土状粉土(Q4):褐黄色,稍湿、稍密,虫孔发育,该层土具有湿陷性,主要分布在路线靠山体一侧上部,其上部表层为耕土,厚度一般为3.7~4.6m。

(3)粉质黏土(Q4):深褐色,硬塑,主要成分为泥岩风化物,夹少量砂岩角砾碎石,下部含砂岩块石较多,为残坡积土,主要分布在路线靠山体一侧黄土状土层下部,厚度一般为2.7~2.9m。

(4)泥岩(P):棕红色,泥质结构,薄层状构造,矿物成分以黏土矿物为主,含大量氧化铁矿物。出露地表地段泥岩风化强烈,裂隙发育,自上而下分布有强风化、中风化、微风化,滑坡区下部连续分布。

(5)砂岩(P):青灰色,砂质结构,中厚至厚层状,矿物成分以石英、长石为主,节理裂隙较发育,该层砂岩与泥岩呈互层状,自上而下分布有强风化、中风化、微风化,滑坡区下部连续分布。

1.3 地质构造与地震

滑坡区区域构造属于五台山块隆中的古交掀斜地块部分,该地块位于以古交为中心的三角形地区,其中部被晋中新断陷的北部断陷叠加而分割成两部分。地块内地层展布为南新北老,总体向南与南东缓倾;局部地段显示一些规模不大的断裂和微弱的褶皱,构造线方向大多呈NE向,或近SN向。受区域深大断裂所控制,项目区新构造运动较明显,表现为整体抬升,但又具不均匀性、间歇性和继承性的特点。根据GB18306—2001《中国地震动参数区划图》,场区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,地震动反应谱特征周期为0.40s。

1.4 水文地质条件

场区年降雨量为338~633mm,蒸发量为降雨量的1~2倍。地下水主要为第四系松散岩类孔隙潜水和碎屑岩类裂隙水。松散岩类孔隙潜水分布于坡体中下部,含水岩组主要为含碎石粉质黏土和填土,水位埋深标高一般为1 409.23~1 434.35m,地下水流向大致与坡向相同,水力坡度约为10%~25%;碎屑岩类裂隙水主要分布在滑坡体堆积层下部砂岩裂隙内,地下水位分布不稳定,与泥岩隔水层呈相间分布,含水层间水力联系较差。主要接受大气降水补给,动态呈季节性变化。公路左侧河沟底部可见地下水泉涌。

2 滑坡工程地质特征

2.1 滑坡类型及形态特征

滑坡体总体呈曲度平缓的圆弧形,坡面有块石堆积。滑坡中部(轴部)较两侧凸起,且向两侧倾斜,形成较明显的反向缓倾滑坡平台。滑坡形态呈前后陡、中间缓、上窄下宽的舌状地貌,中间局部凸起向两侧倾斜,可见滑坡平台,明显反映出滑坡整体特征。滑坡体后部多处出现拉张裂缝,两侧有剪切呈现的羽状裂缝,前缘可见挤压形成的鼓胀裂缝、放射性裂缝。该滑坡南北向宽80~100m,东西长约160m,滑坡体厚度前部约5m,中部为10~15m,后部为3.5~8.0m,滑坡体平均厚度约10m,总体积约16万m3。

山体岩层产状为296°~348°∠8°~12°,岩层产状基本一致,总体坡向为逆向坡。砂岩节理裂隙发育,发育有两组裂隙,产状分别为:173°∠78°和72°∠83°。两组裂隙夹角约100°,近乎垂直地将砂岩切割成块体,易崩落,未见贯通基岩裂隙,基岩滑动不具备基本条件。该滑坡物质主要为山体表面的崩坡积物,物质组成为表层风化的黄土状土、泥岩风化残积的粉质黏土、砂岩风化崩塌堆积的岩石碎块及人工堆砌的石质路肩墙。因此,从滑坡体的规模和物质组成看,该滑坡属中型堆积层滑坡;从滑坡变形特征和运动性质分析,该滑坡属推移式滑坡。

该滑坡体分为两级,第Ⅰ级已经明显滑动,后缘位于公路右侧山体坡脚处,钻探揭示有明显的滑动带特征,滑坡体为石笼路肩及路基填筑物质。第Ⅱ级滑坡后缘位于公路右侧山体中部基岩陡坎处,坡体物质主要为崩坡积物,未见明显滑动面,目前处于稳定状态,但在Ⅰ级滑坡滑动牵引下可能发生滑动,且存在Ⅰ、Ⅱ级贯通滑动的可能性。

2.2 滑坡岩土特征

滑坡体岩土类型分为3类:人工填土、黄土状粉土和含碎石粉质黏土,其岩土特征如前所述。

滑带土是指滑动面附近经挤压变形、错动的岩土体,一般厚度较薄,仅几厘米至几十厘米,位于第四纪黏性土层的下部、二叠纪泥岩的上部,呈黄褐色与浅棕红色相杂,土体结构明显发生扰动,含水量高,呈软塑至可塑状态,局部可见泥膜、微小擦痕镜面和眼球状包裹体。

滑床岩性主要为二叠系沉积的泥岩、砂岩。滑床从上至下见强风化、中风化、微风化岩,为层状构造,层理产状较缓,倾角6°~10°,节理裂隙较发育,局部倾角55°~82°。

2.3 滑坡成因分析

滑坡的形成主要受地形地貌、岩性和水(降雨和地表、地下水)三大主要因素的综合制约。滑坡体所处山体经人工改造修建公路而形成陡坡路堤,并造成坡体破碎形成临空条件,这给滑坡的形成提供了相对有利的地形地貌条件;再者坡体堆积物主要为黏性土(局部含碎石),土体结构相对较疏松,裂隙较发育,特别是坡体上部的人工填土、回填块石、碎石及砂性土,由于渗透性强,容易使降雨和地表水下渗至坡体下部的强风化泥岩,因其具弱膨胀性,遇水易软化,且强度极低,在适当的外(重)力作用下发生蠕动变形,易形成滑动带而产生滑动。

此外,S316省道穿过坡体,因人为修建改造自然边坡,破坏了自然边坡的应力平衡,局部造成应力集中,同时坡体堆积物重力相对增加,公路行车又以重型煤矿运输车为主,形成较大的动荷载,加剧了坡体滑移推力。

3 滑坡稳定性分析

滑坡土体岩性主要为人工填土、粉质黏土或黄土状土,局部夹碎石,可认为滑坡土体为均质土体,滑坡主剖面的滑面呈折线形,如图1所示。

图1 滑坡稳定性计算简图

对滑坡采用力平衡原理推导的力传递系数法计算滑坡的稳定系数[1],计算公式如下:

(1)

式中:Fs——稳定系数;Ψj——传递系数;Ri——第i计算条块滑体抗滑力,kN/m;Ti——第i计算条块滑体下滑力,kN/m。 通过计算可知,在自然状态下,滑坡体的滑带在考虑100kN地面荷载、不考虑地下水的作用时,其稳定系数为0.98,滑坡处于滑动变形阶段的不稳定状态。在地震基本烈度为7度的地震条件下,滑坡体的稳定系数<0.85,滑坡体不稳定,会产生整体失稳。假定当前稳定系数为0.98,计算采用主滑断面2—2'剖面,反算主滑带的φ值,在综合分析滑坡稳定性计算结果、滑带岩土的岩性、土工试验资料以及类似工程相关经验值的基础上,推荐主滑地段滑带的力学参数指标为:C=18kPa,φ=11.00°,γ=21.8kN/m3,γsat=23.2kN/m3。

滑坡推力计算安全系数取1.20,分别考虑天然状态、暴雨状态、地震状态和暴雨+地震状态等4种不同工况,其中暴雨+地震工况为最不利工况,计算所得的滑坡推力也最大,为957.28kN/m。这些数据可作为该滑坡治理的设计依据。

4 滑坡的综合治理

防治滑坡要遵循正确认识滑坡、预防为主、一次根治不留后患、全面规划分期治理、综合治理、治早治小、技术可行经济合理、科学施工、动态设计施工、加强防滑工程维修保养等十项原则[1]。依据滑坡的防治原则,设计采用综合治理措施对榆古线K63滑坡进行治理。

该滑坡为堆积层滑坡,其下部泥岩强度低、遇水易软化,而砂岩的完整性好,且强度高;上部为易于集水渗透的土石混合物。针对滑坡的以上特点,对该滑坡采用轻型抗滑结构结合截排水措施进行综合治理。首先采用钢筋混凝土预应力锚索框架梁稳定边坡,采用集约式微型桩群加强坡脚,同时做好地面和滑坡体的疏排水,防止雨水下渗而恶化滑坡。

4.1 预应力锚索工程

预应力锚索具有柔性可调、深层加固、主动防御、随机补强、施工快捷和经济性好的特点,因此这里选用预应力锚索进行滑坡整治符合该中型堆积层滑坡的规模要求[2〗。预应力锚索沿石笼路肩挡土墙墙面设置3排,每束锚索用7根Φs15.24mm的高强度、低松弛钢绞线制作。锚索长度为20~27m,倾角20°~28°,锚固长度10m;锚索横、竖向间距均为3m;锚索的设计锚固力为686kN。

钢筋混凝土地梁设置在石笼路肩挡土墙面上,采用70cm×60cm的矩形截面,底端设0.5m厚的片石混凝土基础。经计算,预应力锚索地梁结构可分担80%以上的滑坡推力。

4.2 集约式微型桩工程

微型桩又称树根桩,可采用螺旋钻成孔、加强配筋和压力注浆工艺成桩,所需施工场地较小,且整体强度高[3-4]。因此,这种桩型尤其适用于该滑坡的治理。将微型桩群设置在路基左侧滑坡前缘处,即石笼路肩挡土墙墙趾处,共设3排,矩形布置,横向间距0.5m,纵向间距1.0m,桩长15m,桩径150mm,两侧微型桩分别向外侧倾斜6°~10°,桩顶设钢筋混凝土压顶梁。经计算,集约式微型桩群结构可承担20%以上的滑坡推力。抗滑措施见图2。

图2 抗滑措施示意图

4.3 疏排水工程

地面水和地下水是导致滑坡产生的主要原因之一[5-8],及时排除地表大气降水,疏干滑坡土体内水体,可消除滑坡发生的诱因并抑制滑坡恶化。该工程中采取的疏排水措施有以下几项:

(1)封堵滑体表面裂缝。裂缝上下形成流水坡面,裂缝内灌注泥浆,裂缝表面用不透水土工布覆盖压土。

(2)设置截排水沟。翻修线路右侧边沟,在右侧山坡上设置截水沟。其小里程端接既有截水沟,大里程端通过急流槽流入公路边沟。

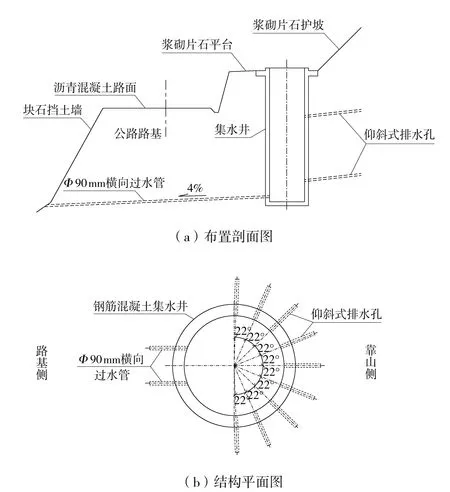

(3)设置仰斜排水孔。在滑坡前缘坡面及右侧护面墙墙面分别设置1~2排仰斜排水孔,长度15~20m,梅花形布置,上下、左右间距均为3m,仰角为6°。

(4)设置放射状立体式疏排集水井。如图3所示,在线路右侧挡土墙墙顶平台上设置集水井,深度为10m,集水井底部靠山侧分上下两层设置若干仰斜式排水孔,以便将后坡土体中的地下水引入集水井,然后通过集水井底部靠路侧设置的两根横向过水管排到路基左侧的河沟内。

图3 放射状立体式疏排集水井

5 结语

省道榆古线K63滑坡系一推移式堆积层滑坡,由于改建公路造成坡体破碎形成临空条件,加之地面水体下渗并软化泥岩层面从而诱发滑坡,后又因采取了不恰当的治理措施致使滑坡发展恶化。本次滑坡治理采用主动防御和疏排水相结合的方法,治理措施以经济、快捷、环保的结构为主,并采取了集约式微型桩群和放射状立体式疏排集水井两项新措施,可供其他滑坡治理工程参考。

参考文献:

[1] 郑颖人,陈祖煜,王恭先,等.边坡与滑坡工程治理[M].第2版.北京:人民交通出版社,2010.

[2] 李海光.新型支挡结构设计与工程实例[M].第2版.北京:人民交通出版社,2011.

[3] 黄生文.公路工程地基处理手册[M].北京:人民交通出版社,2005.

[4] 王猛.高烈度区加固路堑边坡的微型桩合理结构型式分析[D].成都:西南交通大学,2011.

[5] 应宏伟,潘秋元.某大型填土工程滑坡机理分析与治理[J].岩土工程学报,2003,25(3):198-201.

[6] 王国强,吴道祥,刘洋,等.巢湖凤凰山滑坡形成机制和稳定性分析[J].岩土工程学报,2002,24(5):644-648.

[7] 李隽蓬,谢强.土木工程地质[M].成都:西南交通大学出版社,2000.

[8] 张武洪.高含水滑坡发生机理及防治技术研究[D].成都:西南交通大学,2009.