机载天线罩雷电防护设计方法及应用

许 群,王云香,刘少斌,乔承晓,刘尚吉

(1.南京航空航天大学电子信息工程学院, 南京210016)

(2.高性能电磁窗航空科技重点实验室, 济南250031)

0 引言

雷电是一种常见的自然现象,它是由云中的电荷形成的[1]。当飞机处于云团的电荷中心附近时,飞机会遭到雷击[2]。统计表明,一架固定航线的飞机,平均每年要遭到一次雷击。一架军用飞机,在其全寿命周期内,平均要遭到两次雷击[3]。飞机遭受雷击后,所造成的损失与雷电的强度、雷击的部位以及飞机的雷电防护措施等因素有关,有时所造成的危害是灾难性的。1988年9月,越南一架客机在曼谷上空遭雷击,76人遇难;1990年2月,一架满载游客的客机在多米尼加北部加勒比海遭雷击,坠入大西洋,机上190名乘客和机组人员无一生还。迄今为止,人类至少已有2 500架飞机遭雷电击毁[4]。

因为雷电会对飞机的飞行安全构成威胁,所以,在飞机设计时必须关注雷电防护问题。机载天线罩由非金属材料构成,很容易遭受雷击,机载天线罩的雷电防护设计是飞机雷电防护设计的重要组成部分。特种飞机上有多个天线罩,这些天线罩位于不同的雷电附着区域,雷电对这些天线罩潜在的危害程度各不相同,并非每个天线罩都必须采取雷电防护措施。需综合考虑各天线罩的雷电关键性类别、雷电防护系统对天线罩电性能的影响、天线罩所处雷电附着区域等因素,确定该天线罩是否需要进行雷电防护设计。通常,天线罩的雷电防护措施是在天线罩外表面安装分流条,需要对分流条布局方法进行研究,合理确定分流条的数量和长度,使得既有足够的雷电防护效果,又尽量降低分流条对天线罩电性能的影响。

1 天线罩雷电防护必要性的分析

既然机载天线罩遭遇雷击的概率很高,那么,天线罩的雷电防护问题就显得十分重要。就某个具体的天线罩而言,需要面对雷电防护的必要性和具体防护措施两个问题。天线罩雷电防护的必要性取决于天线罩雷电关键性类别、防护成本和防护系统对天线罩性能的影响。飞机雷电关键性类别是根据飞机系统、分系统和部件遭遇雷击时对飞行安全和任务完成的影响程度确定的,共分为三类[5]:1类是关系到飞行安全的系统、分系统和部件,雷电对它们的损害可能危及人身或飞机安全;2类是关系到系统安全和飞行任务完成的系统、分系统和部件,雷电对它们的损害可能导致人员伤害或影响飞行任务的完成;3类是影响较小的系统、分系统和部件,雷电对它们的损害不会明显降低系统的效能。

确定机载天线罩雷电关键性类别,必须从整机和天线系统的角度出发,分析评估天线罩遭受雷击时对飞行安全有无影响、是否影响天线系统正常工作。雷击对天线罩的直接损害通常是罩壁穿孔、凹陷和局部撕裂,当天线罩处于半密封舱时,在极端情况下会导致天线罩脱落。除天线罩脱落可能影响飞行安全外,其他直接损害既不影响飞行安全,也不影响天线罩透波和保护作用的发挥。还必须考虑天线罩遭雷击时对飞机的间接损害,也就是对天线系统和飞机其他系统的影响。比如:阶跃先导附着在天线上,是否会损坏天线的射频器件和供电线路;天线罩脱落的螺钉会不会影响发动机叶轮等。把雷击对天线罩的危害分析清楚了,天线罩的雷电关键性类别也就容易确定了。当然,参照有关标准对雷电重要度进行划分也是一种可行的方法。

CCAR-25运输类飞机适航标准是运输类飞机研制过程中必须遵循的适航技术标准,其581条款对雷电防护提出了要求,具体内容为:

1)飞机必须具有防止雷电引起的灾难性后果的保护措施。

2)对于金属组件,下列措施之一可表明符合第1)条的要求:

(1)该组件合理地搭接到飞机机体上;

(2)该组件设计成不致因雷击而危及飞机。

3)对于非金属组件,下列措施之一可表明符合第1)条的要求:

(1)该组件的设计使雷击的后果减至最小;

(2)具有可接受的分流措施,将产生的电流分流而不致危及飞机安全。

581条款的核心是飞机在雷电环境中遭遇雷击是无法避免的,利用防护措施可以使雷击的危害降低,避免灾难性后果。飞机雷电防护的设计原则是使雷击造成的影响最小,并且确保在被雷击后可以继续安全飞行和着陆。此条款是民用飞机天线罩雷电防护的基本要求。

确定了天线罩的雷电重要度等级后,就可以确定是否需要采取雷电防护措施。属于1类雷电重要度的天线罩,必须采取雷电防护措施;属于2类雷电重要度的天线罩,需要考虑防护成本和防护系统对天线罩性能的影响。如果雷电防护系统的成本远低于天线罩的维修成本,并且雷电防护系统对天线罩电性能的影响较小,那么,天线罩应采取雷电防护措施,否则,可不采取雷电防护措施;属于3类雷电重要度的天线罩,不必进行雷电防护设计。天线罩雷电防护的设计目标有高中低三个不同层次的目标:最高目标是确保天线罩的安全,天线罩不穿孔,雷电防护装置可以重复使用,天线罩遭雷击后不需维修或者只需少量维修;最低目标是天线罩遭雷击后完全损坏,但是不影响飞机安全飞行和着陆;中等目标是天线罩有一定程度的损坏,但是飞机能安全返航。

2 天线罩雷电防护设计方法

2.1 雷电附着区域的划分

天线罩具体的雷电防护措施,包括防护系统的组成、分流条类型和布局等内容,主要取决于天线罩所处雷电附着区域的类型。按照不同的雷电附着特性或传递特性,可将飞机表面划分为3类区域,分别是1区、2区和3区[2]。1区是雷电的初始附着区,是雷电在飞机上的入击点或出口区域。通常,飞机的机头、机翼前后缘、翼尖、升降舵和安定面的端部等位置为1区。2区是扫掠冲击区,是闪电通道与飞机之间由于相对运动而形成的一系列雷电附着点所构成的区域。雷电通道形成后其位置基本不变,在飞机向前运动的过程中,雷电的入击点不断后移,就象放电通道被气流从前向后吹一样。除了1区和2区外的所有飞机表面均为3区。按照放电悬停时间的长短,1区和2区又被划分为A区和B区。A区是雷电悬停时间较短的区域,B区则是雷电悬停时间较长的区域。

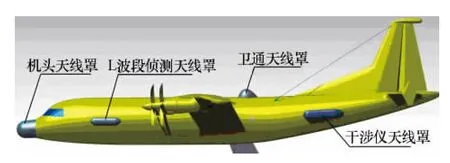

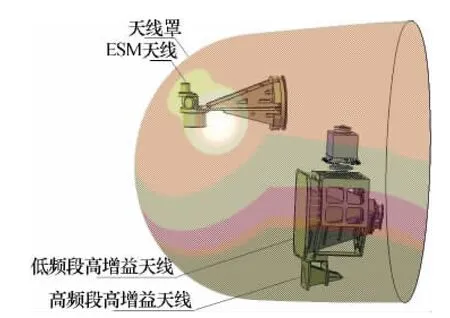

现代飞机上天线众多,一般飞机有20多部天线,最多的达到70多部[6]。有一些尺寸较小、结构简单的天线不需要天线罩,而那些尺寸较大,形状不符合飞机气动要求的天线是需要天线罩的。因此,有的飞机上会有多个天线罩。图1所示的飞机上显示了6个天线罩,其中,L波段侦测天线罩和干涉仪天线罩均为左右件。在考虑这些天线罩的雷电防护问题时,必须首先确定各天线罩的雷电关键性类别和雷电分区,并据此进行雷电防护设计。在GJB2639、GJB3567、HB6129和SAE ARP5414中给出了部分典型飞机雷电附着区域的分布示意图。要注意不同的飞机其形状和结构尺寸都有所区别,因此,并不能完全根据这些图来确定任意一款飞机的雷电分区。严格的做法是利用飞机的比例模型的雷电附着点试验来确定该飞机的雷电分区。

2.2 雷电防护系统的组成

天线罩之所以遭雷击是因为天线罩内金属物体产生的流光比天线罩外金属产生的流光更早地与阶跃先导交汇。要想避免雷击,就必须使天线罩的流光早于天线罩内的流光而与阶跃先导交汇。通过在天线罩外表面适当布置分流条,合理设计分流条的数量、长度和方向,使分流条完全遮蔽罩内的金属物体,能够为天线罩提供充分的雷电防护。常见的分流条主要有金属分流条和纽扣式分流条两种形式。

图1 飞机上多个天线罩示意图

为了将雷电流从分流条传到机身上,需要用搭铁片实现分流条与机身的电搭接,形成了一个完整的低阻通道。搭铁片采用铜条或铝条,铜条的截面积不小于20 mm2,如果采用铝条的话,其导流能力应与铜条相当[5,7]。

2.3 纽扣式分流条

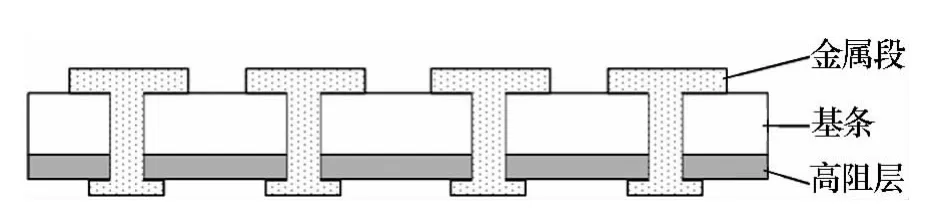

纽扣式分流条由基条、纽扣和高阻层三部分结构组成。基条是复合材料结构,用来固定一粒一粒的纽扣。纽扣是金属纽扣,最好采用铜的,可以是圆形、菱形、椭圆形,也可以是其他形状,纽扣在基条上间隔分布,相互之间有一定的间距。如果采用铆钉作为纽扣的话,可以用铆接的方法把纽扣固定到基条上。高阻层位于基条的背面,涂覆在纽扣的翻边处,把纽扣一个一个连接在一起。纽扣式分流条的结构如图2所示。

图2 纽扣式分流条结构示意图

纽扣式分流条可以看作一系列的导体,当分流条安装在天线罩上并与机身搭接后,每个导体到机身都有杂散电容,在没有电场时,整根分流条上的电位差是零,每个电容两端的电压也是零。当外界电场迅速增加时,因为电容两端的电压不能突变,因此,沿分流条的电位差仍保持接近零。这将导致在分流条的外端首先形成电晕放电,这个放电电流最初通过最外端纽扣对应的杂散电容和系列电阻。因为从分流条这一点流到机身的电流的时间常数比整根条的时间常数小,因此,在最外端纽扣之间电阻里流动的电流比别处多,这些纽扣间的IR电压就比较高,并首先达到使间隙击穿的水平。换句话说,杂散电容在纽扣间引起不平衡的电压分布,在最外侧的间隙上施加的电压最高,首先引起这些间隙打火。该过程一直持续到全部间隙都打火为止,这样分流条的闪光从最外端开始向另一端传播,与此同时,流光迎着先导方向向外传播。在大多数情况下分流条击穿发生在流光与先导交汇之前。实验表明,纽扣式分流条的击穿时间远小于同等长度空气的击穿时间,从而有可能为天线罩提供有效的雷电防护。

天线罩是雷达天线的电磁窗口,它的性能尤其是透射性能的好坏已成为影响雷达综合性能的重要因素[8-9]。天线罩上安装分流条以后,势必对天线罩的电性能造成不利影响,使传输效率降低、功率反射增加。纽扣式分流条的基条厚度小于1 mm,纽扣的长度为2 mm~4 mm,对工作于X波段的天线罩而言,纽扣式分流条对电磁波的遮挡和反射远低于金属分流条,因此,纽扣式分流条是是一种低反射分流条。试验表明,使用纽扣式分流条后,天线罩的传输效率下降1%左右。在天线罩电性能要求很高的场合,适合采用纽扣式分流条。

2.4 分流条布局设计

在进行天线罩雷电防护设计时,主要任务是确定分流条的排布方向、数量和长度。通常,雷电1区的天线罩上分流条大致沿飞机纵向排布,分流条的长度应能够覆盖天线的扫描包络,分流条的最大间隔为

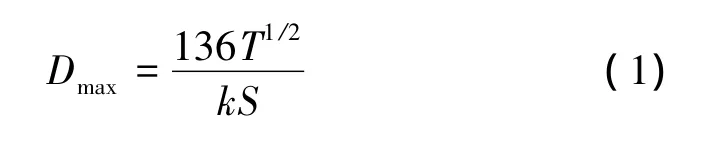

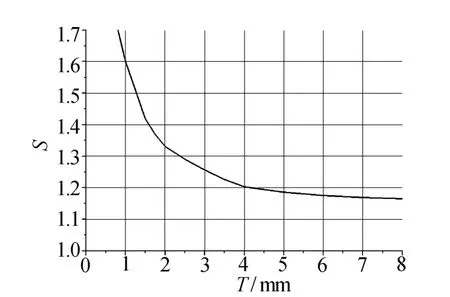

式中:Dmax为天线罩上分流条之间允许的最大间距,单位为mm;T为天线罩壁厚,对于夹层结构天线罩,T为所有蒙皮厚度之和,单位为mm;k为表面状态系数,与天线罩外表面涂层有关,k适用于表面电阻系数不低于0.5 MΩ的各种涂层,如防雨蚀涂层等,通常情况下,k=1;S为安全因子,与天线罩壁厚有关,S与T之间的关系可以用图3表示。式(1)是英国学者R.H.J.Cary和D.A.Conti在大量试验的基础上总结出来的。在天线罩壁厚和表面涂层状况已知的情况下,根据式(1)能够确定分流条之间的最大间距。在天线罩表面布置适当数量和长度的分流条,使得天线罩表面任意点到邻近分流条的距离都不大于Dmax,就能够为天线罩提供充分的雷电防护设计。

图3 安全因子S与天线罩壁厚的关系曲线

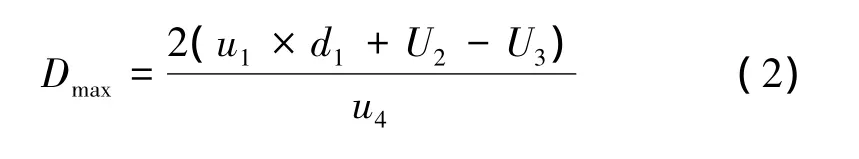

式(1)的使用有很大的局限性,它没有考虑天线罩内天线的安装位置,不管天线与天线罩的间隙大小如何,按照式(1)确定的分流条间距都是相同的。从雷电附着特性可知,影响分流条安全保护间距的主要因素有:天线与雷达罩内壁的距离、雷达罩壁的电压击穿强度、分流条的击穿电压等。根据这些影响因素,通过比较不同路径的击穿电压,可以得到分流条布局的另一个公式

式中:Dmax为天线罩上分流条安全保护间距,单位为mm;u1为单位长度空气间隙的击穿电压,单位为kV/mm;d1为天线与天线罩内壁之间的距离,单位为mm;U2为天线罩罩壁的电压击穿强度,单位为kV;U3为分流条的击穿电压,单位为kV;u4为天线罩外表面单位长度的沿面放电电压,单位为kV/mm。

根据式(2)确定天线罩表面任意位置处分流条的间隔,因而能够确定分流条的数量和长度。在工程实践中,假定某根分流条的位置和长度,根据天线罩的有限元模型,计算该分流条临近区域各节点的Dmax,确定相邻分流条的初步位置和长度,并用同样的方法确定其它分流条的初步位置和长度。用这种方法初步确定的位置,可能有两根分流条覆盖范围重叠,所以,需要统一微调分流条的位置并最终确定下来。

对于2区的天线罩而言,闪电通道在高速气流冲击下不断向后弯曲、移动,当导电通道弯曲、移动到一定程度时,导电通道上的电压达到足以击穿导电通道与邻近机体表面的绝缘层时,就在机体表面上建立起新的雷击放电附着点,雷击放电就从先前的接触点脱开,在新的附着点上重复先前的过程,以此形成接触点不断向气流方向跳跃、更新的扫掠雷击现象。

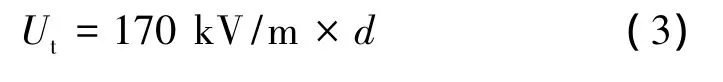

雷电通道从2区的天线罩上扫过,天线罩会受到高电压和大电流的影响,因此,必须考虑分流条布局问题。雷电2区的天线罩所需承受的电压与扫掠距离有关,平均每米的距离对应170 kV的弧压。施加在天线罩上某处的弧压为

式中:d为沿飞机纵向从天线罩最前端到该点的尺寸。天线罩表面上任意点对地的击穿电压如果都大于该点的弧压,则该点不用加分流条,否则需要加分流条。

因为弧压与扫掠距离有关,所以,分流条沿横向布置,才能得到较好的效果。可以根据式(2)来确定分流条的位置,u4取0.17 kV/mm。

位于3区的天线罩不会有雷电的直接附着,也不会受到扫掠冲击,所需承受的只是雷电流的传导考验。对于3区的天线罩的雷电防护问题,应结合飞机的结构考虑。如果天线罩附近的飞机结构有足够的金属截面,满足传导200 kA雷电流的能力,则天线罩不用采取雷电防护措施。否则,就需要在天线罩纵向加一条分流条,分流条的载流能力应足够。

2.5 应用实例

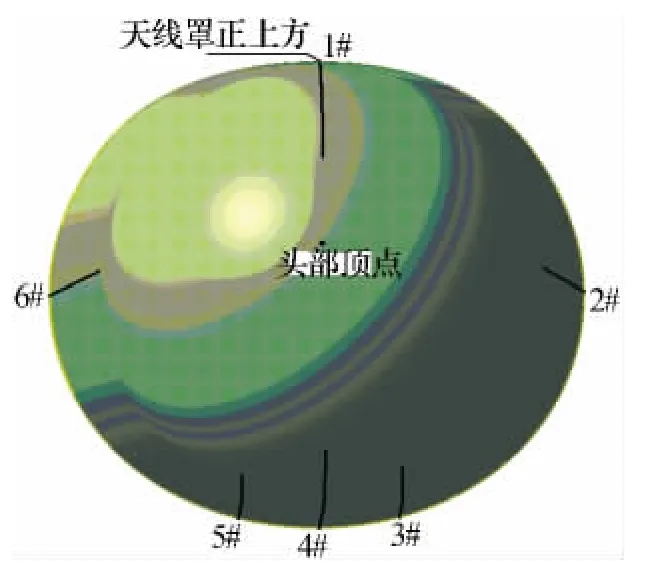

以图1所示的机头天线罩为例说明1区天线罩的雷电防护设计方法。该机头天线罩位于图1所示飞机的雷电1区,之所以说是1区,可以以相关标准或成品技术协议书为依据。机头天线罩内有ESM天线、低频段高增益天线和高频段高增益天线三组天线,天线的布置如图4所示。天线罩采用三层夹层结构,内外蒙皮厚度均为0.8 mm。机头天线罩对电性能要求很高,故选用纽扣式分流条。根据式(2),确定分流条的数量和长度,结果如图5所示。1#分流条的长度为1 400 mm,2#、4#和6#分流条的长度均为 1 000 mm,3#和 5#分流条的长度均为560 mm。分流条沿飞机航向布置,分流条末端通过搭铁片与飞机机身搭接,以构成低阻电流通道。

图4 机头天线罩内天线的布置

图5 机头天线罩分流条布局

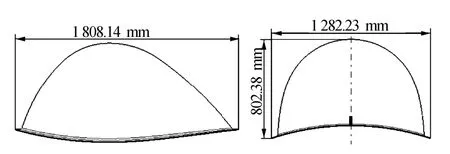

图1所示飞机上的卫通天线罩属于雷电2区,其外形尺寸如图6所示。该天线罩采用五层夹层结构,内蒙皮、中蒙皮和外蒙皮的总厚度为1.6 mm,天线与罩壁之间的最小间隙为51 mm。天线罩的耐压等于罩壁耐压加最小空气隙的击穿电压,根据天线罩沿飞机对称面的曲线长度可以计算出对应的扫掠电压,结果显示扫略电压大于天线罩的耐压,所以,必须在天线罩上安装分流条。根据式(2),u4取0.17 kV/mm,确定需要一根分流条,该分流条沿飞机横向排布,位于天线罩中间位置。

图6 卫通天线罩外形尺寸

以上两个实例,无论是机头罩还是卫通罩,都进行了雷电鉴定试验。机头罩进行了A波和D波附着点试验、电流A分量和B分量试验,试验均顺利通过。卫通罩通过了扫掠通道附着点试验和电流B、C、D分量试验。

3 结束语

天线罩的雷电防护涉及飞机飞行安全、飞行任务完成和天线罩电性能等方面,是一个复杂的问题。需要综合考虑各方面因素,确定天线罩是否需要采取雷电防护措施。在天线罩雷电防护设计过程中,分流条的布局设计非常重要,无论是采用经验公式法还是比较不同路径的击穿电压,都有一定的不确定性,都需要借助雷电模拟试验加以检查和验证。

[1] 虞 昊,臧庚媛,罗福山.电 静电 雷电防护[M].北京:中国计量出版社,1993.Yu Hao,Zang Gengyuan,Luo Fushan.Electricity,static electricity,lightning protection[M].Beijing:China Metrology Press,1993.

[2] 中华人民共和国航空工业部.飞机雷电防护要求及试验方法[R].HB6129-1987.北京:航空工业出版社,1987.Ministry of Aviation Industry of the PRC.Lightning protection requirements and test methods for aircraft[R].HB6129-1987.Beijing:Ariation Industry Press,1987.

[3] 蔡良元,王清海,温 磊,等.某飞机气象雷达天线罩雷电防护技术的研究[J].玻璃钢/复合材料,2010(5):66-70.Cai Liangyuan,Wang Qinghai,Wen Lei,et al.Study on the lightning protection of the aircraft weather radome[J].Fiber Reinforced Plastics/Composites,2010(5):66-70.

[4] 张先华,刘圣义,夏宏炳.直11型机雷电防护设计及试验研究[J].直升机技术,2005(1):31-37.Zhang Xianhua,Liu Shengyi,Xia Hongbing.The lightning protection structure design and test research of the Z11[J].Helicopter Technique,2005(1):31-37.

[5] 中国人民解放军总装备部.军用飞机雷电防护[R].GJB2639-1996.北京:总装备部军标出版发行部,1996.The Gereral Armament Department of PLA.Lightning protection of military aircraft[R].GJB2639-1996.Beijing:Militay Standard Press of the General Armament Department,1996.

[6] Lars Josefsson,Patrik Persson.共形阵列天线理论与应用[M].肖绍球,刘天柱,宋银锁,译.北京:电子工业出版社,2012.Lars Josefsson,Patrik Persson.Conformal array antenna theory and design[M].Xiao Shaoqiu,Liu Yuanzhu,Song Yinsuo,translate.Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2012.

[7] 王天顺,雷 虹,李 锋,等.飞机雷电防护设计与鉴定试验[J]. 飞机设计,2009,29(5):54-59.Wang Tianshun,Lei Hong,Li Feng,et al.Design of lightning protection and certification test for aircraft[J].Aircraft Design,2009,29(5):54-59.

[8] 李振兴.天线罩介质损耗的精确测量[J].现代雷达,2002,24(1):81-83.Li Zhenxing.Accurate measurement of radome dielectric loss[J].Modern Radar,2002,24(1):81-83.

[9] 王旭茁,甄蜀春.遗传算法对天线罩结构的优化[J].现代雷达,2003,25(3):50-53.Wang Xuzhuo,Zhen Shuchun.Analysis and optimal of transmission properties of radome on GA[J].Modern Radar,2003,25(3):50-53.