高含硫天然气集输系统硫沉积研究进展

王 勇

中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院,辽宁 抚顺 113001

0 前言

高含硫天然气管道系统中硫沉积的问题最近备受关注。 尽管在数十年前就已经清楚元素硫会引起气藏和井口设备的堵塞, 但是输气管线和天然气处理厂的下游设备中的硫沉积问题自20 世纪90 年代以后才引起重视[1]。由于石油资源有限,目前世界范围内越来越多的酸性气藏被开发[2],输气管道运行压力也越来越高,更有利于元素硫的形成[3],硫沉积问题也就越来越普遍。

硫单质有很多种形态,在室温和大气压力下,以S8的形式存在。 在含硫气藏的高温高压条件下,大量的元素硫以气态的形式存在,最常见的是多硫化氢(H2SX),研究表明,管道中的硫沉积物主要是S8[4]。随着酸气从气藏到上游的集输系统,再到下游的输气管道系统,系统的压降和温降都导致气体中S8溶解度的下降。当达到临界过饱和状态时,S8就会析出并沉积,导致气藏、井筒和井口管道以及下游设备如阀门、流量计和过滤器的堵塞[5]。纯净干燥的元素硫和钢铁接触不会引起腐蚀。 然而,当有水存在时,硫能反应形成多种含硫酸。 如果有侵蚀剂存在,例如氯离子,将会引起点蚀,可能导致非常严重的后果。 在旋转设备中元素硫的沉积将可能导致生产井中断,影响生产[6]。 总之,硫沉积物的出现给管道的操作和运行安全带来了严重的不良后果[7]。

大多数硫沉积的研究都集中在气藏和井筒内,近年来才有文献指出管道系统中元素硫的沉积问题。Chesnoy A B 等人[6]对天然气管道中喷嘴处的硫沉积物问题进行了研究并提出了防治措施。 Wilkes C 等人[8]研究了燃气轮机控制阀门的硫沉积问题。 2010 年,Runyan R[9]对气体调节器内部硫沉积问题进行了探讨性研究。

然而,对于高含硫天然气集输系统管道内硫沉积的机理研究相当有限。 影响集输管道内硫沉积的因素多种多样,其中包括H2S、CO2、加臭剂、水蒸气、甘醇、液态烃、缓蚀剂、羰基硫、润滑油、润滑脂、腐蚀产物、气体中的其他杂质和微生物,也包括天然气脱水工艺的影响。 而对于管道内硫沉积的机理还没有完全弄清楚。

下面主要从硫沉积的机理、分布规律、预测研究以及防控技术等方面介绍国内外研究现状和发展趋势。

1 管道中硫沉积的机理

近年来已有文献指出管道系统中硫沉积问题,目前关于管道内硫沉积的机理有三种观点:化学反应、冷凝、凝华[10]。

1.1 化学反应

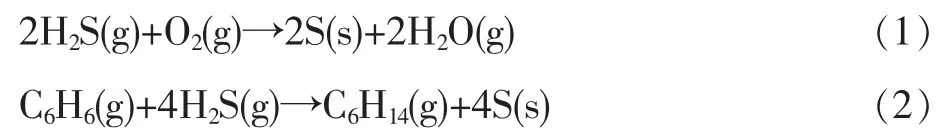

Chesnoy A B 等人[6]及Pack D J[11]列出了管道内几种产生固体硫的可能反应。 这些反应见式(1)~(2):

目前关于化学反应的研究较少,没有可利用的实验数据, 且上述反应无法解释固体硫沉积物在临近压降设备的下游位置出现的原因。 如果固体元素硫是由化学反应产生的,那么这个反应速度应该很快。 事实上,在输气管道中气流速度约10 m/s,而且在压降设备中马赫数达到了1。 因此气体停留时间非常短,例如在气体膨胀机内的停留时间<0.01 s。 最后,在天然气管输系统中的压降将引起温降,而温降对化学反应不利。

但是管道中其他大量的化学反应可能对元素硫的沉积有很大的影响。 Pack D J[3]总结了这些化学反应,这些反应的产物大多能在管道中某些位置发生聚集,而这些位置一般都是硫沉积物发现的位置。

1.2 冷凝

Wilkes C 等人[8]提到,冷凝的方式是硫沉积物形成的可能因素之一。Cézac P 等人[12]绘制了四种不同组分天然气的相包络图,发现压力降低时出现液烃,液烃能溶解气体中的部分硫蒸汽。 当液烃汽化后会导致部分硫沉积下来。 这种假设的成因能很好地解释硫沉积物的位置,例如压降设备的下游。

1.3 凝华

硫沉积物在天然气输送管道中出现的最常见的位置是在压降点的下游位置[8,11]。 因此,压降对硫沉积物形成的机理是一个重要的因素。 而且,压降导致温降。 所以,温度和压力的变化都会导致硫出现过饱和状态。 因为温度低于硫的三相点温度时,过量的硫蒸汽将直接变成固态。 硫的凝华假设与固体硫沉积物出现的位置一致。 Cézac P 等人[12]通过建立一个reactive flash 模型验证了凝华成因机理。

Pack D J[3]对天然气管输系统中的硫沉积机理进行的研究发现:管输天然气中仅存在质量分数为百万分之几的硫,也能导致元素硫的形成和沉积。 并绘制了“硫蒸汽”图来预测随着压力、温度和组分的变化在天然气管道中发生的硫凝华现象。 提出管输系统中元素硫的形成和沉积由以下四个过程组成:成核、冷凝、凝固和凝聚。

2 硫沉积预测模型

由于进行管输系统中元素硫的形成和沉积,室内和室外实验难度很大,因此关于含硫天然气管道系统中S8沉积预测的研究非常有限。

2011 年,Zhu Z[5]建立了一个热力学模型来预测酸气管道内元素硫的形成和沉积特性。 通过计算管道中的压力和温度分布, 发现当管道中的硫蒸汽达到饱和态时,会引起热力学的不稳定并导致元素硫析出。 定量计算了元素硫的初始凝华位置和硫颗粒的最大运移距离,并分析了流量、S8蒸汽浓度、压力和温度对硫沉积的影响。 还指出了管道中元素硫沉积物出现的区域分为饱和区、成核区和聚结-运移区。 但这个模型仅是理论模型,局限性较大。

对于地面生产系统硫沉积问题,蒲欢等人[13]建立了由热力学模型和动力学模型组成的预测模型。 其中,热力学模型预测元素硫是否在气体中过饱和,动力学模型预测元素硫是否在管道中沉积,文献中提到关于硫沉积的问题涉及到多相流理论,特别是气固多相流体在水平管道中的运动。 该模型也仅限于理论研究。

目前, 关于硫沉积的研究大多是针对地层中硫沉积,也有部分针对井筒硫沉积,但是对集输系统中硫沉积的研究很少。 尤其是新发现的管道内环壁等厚度硫沉积的问题,目前没有学者进行这方面的研究。 因此,建立能够预测高含硫天然气在管道中发生硫沉积的动态模型,是很有必要的。

3 集输站场硫沉积防治技术

目前解决硫堵问题的措施可以分为两个方面,一方面在天然气进入生产系统之前对含硫天然气进行一定的处理;另一方面在天然气生产过程中对生产系统进行处理。 对进入生产系统之前的含硫天然气处理方法大致归纳为三种类型:化学反应、加热熔化及用溶剂溶解硫[14]。在天然气生产过程中对生产系统进行处理,方法大致可归纳为:加注硫溶剂、定期清管、加热熔化和管道系统的改造。

3.1 硫溶剂

防治硫沉积最有效的办法是加注硫溶剂[15]。 满足工业应用的硫溶剂应符合下列条件:溶解度较大和溶解速度较快;性质稳定;合适的黏度,低的蒸汽压、无毒、不燃烧;易于水分离,具有抗乳化作用;具有缓蚀性;易循环再生,再生损失小,要求回收溶解硫的工艺简单。 此措施中,硫溶剂的加注口设计和加注量非常重要将直接影响防治效果[1]。

硫溶剂包括化学溶剂和物理溶剂,化学溶剂的溶硫能力较大。 化学溶剂包括无机碱、有机碱、有机二硫化物等;物理溶剂包括CS2、环烷烃、芳烃、石油馏分、石基蜡矿物油和萘的衍生物等。 其中,使用较多的是二硫化物类溶剂。

3.2 清管

通常定期清管可以解决集输管道中的硫沉积问题,并且清管作业的同时可以一并清除管道中的积液[1]。 但过于频繁的清管操作会使氧气进入管线,使得烃类冷凝现象更为严重,从而加剧了元素硫的沉积。 所以控制清管周期和清管速度很关键,需适当。 而这一问题目前没有相关文献报道过。

3.3 加热

Sun C Y 等人[16]提出,温度对硫在天然气中溶解度的影响要大于压力的影响。 因此,为了避免出现硫沉积,应该更多地从管道和设备的温度着手。 李时杰等人在研究普光气田地面集输系统硫沉积问题时,发现每年至少一次采用低压蒸汽吹扫可有效缓解硫沉积问题,但关于蒸汽清扫的周期和温度,并没有进行验证[1]。加热可分为对整个管道和设备进行保温以及对“硫堵”位置局部加热两种。 关于加热位置,也有文献报道在气体压降较大的设备之前进行加热[12]。

3.4 管道系统工艺参数优化

对管道系统局部进行改造可以减少局部的硫沉积。这些方法包括:避免采用迷宫式压力控制阀;采用两级减压装置。 这是因为迷宫式压力控制阀内部构造复杂,复杂的流道易使元素硫发生沉积,两级减压设备中天然气在每一级的温降较小, 可以减少硫沉积的发生。 Pack D J[3]也提到了关于阀门和T 型接头的设计对减轻硫沉积的作用。

4 环壁等厚度硫沉积现象

图1 管道内壁硫沉积实况

图2 湿气集输管道内壁硫沉积物形

硫沉积呈现环壁等厚度分布特征,已有的关于硫沉积的研究结论都不能解释这种管道内环壁等厚度硫沉积的成因。 作者初步分析认为:随着集输系统中天然气流动参数的不断变化, 从井口输出气流中析出的硫,其中小部分是从井筒携带而来的固态硫,而绝大部分的元素硫是在集输系统工况下析出的,其中有一种解析的元素硫处于一种特殊的相态, 并具有剪切稀释的流变特性。 悬浮于天然气中的这种状态的硫微粒在气流紊流脉动和布朗运动的协同作用下,一方面与管壁发生碰撞时均匀地粘附在管壁上;另一方面未与管壁发生碰撞的悬浮硫微粒, 在管截面温度梯度和速度梯度的耦合作用下,会向管壁处扩散迁移,增大了微粒间的聚集以及与管壁碰撞的机会。 两方面的作用导致管壁硫沉积最终形成图1 和图2 所示的沉积型态。 图1~2 为某高含硫气田现场采集到的管道硫沉积实物图片。

5 结论

目前, 关于集输系统内硫沉积的研究成果不多,而管道硫沉积为研究重点的大尺寸空间硫沉积的研究所遇到的“瓶颈”是硫沉积的机理尚不清楚,因此,对于硫沉积的防控技术主要是针对系统中已沉积的元素硫所采取的物理化学治理,但不能有效解决湿气集输模式下集输系统的硫沉积问题。

[1] 李时杰,杨发平,刘方俭. 普光气田地面集输系统硫沉积问题探讨[J]. 天然气工业,2011,31(3):1-5.Li Shijie, Yang Faping, Liu Fangjian. A Discussion on the Sulphur Deposition in the Ground Surface Gathering and Transmission System of the Puguang Gas Field[J]. Natural Gas Industry,2011,31(3):1-5.

[2] 袁 智,汪海阁,葛云华,等. 含硫天然气气侵方式研究[J].石油钻采工艺,2010,32(2):46-50.Yuan Zhi, Wang Haige, Ge Yunhua, et al. Research on Modes of Sour Natural Gas Cut[J]. Oil Drilling & Production Technology,2010,32(2):46-50.

[3] Pack D J. "Elemental Sulphur" Formation in Natural Gas Transmission Pipelines[D]. Perth:University of Western Australia,2005.

[4] 龚金海,刘德绪,李德选,等. 普光气田集输系统硫沉积现状及防治技术研究[J]. 石油天然气学报,2011,33(10):367-369.Gong Jinhai, Liu Dexu, Li Dexuan, et al. Study on the Sulphur Deposition in Gathering and Transmission System of the Puguang Gas Field [J]. Journal of Oil and Gas Technology,2011,33(10):367-369.

[5] Zhu Z J, Tajallipour N, Teevens P J, et al. Modeling of Elemental Sulfur Deposition in Sour-Gas Petroleum Pipelines[J]. Corrosion,2011,(3):13-17.

[6] Chesnoy A B, Pack D J. S8Threatens Natural Gas Operations[J]. Oil and Gas Journal,1997,95(17):74-78.

[7] 朱好林,李秀芹,张长征,等. 普光气田耐高压高含硫酸气管道的焊接及热处理工艺[J]. 石油工程建设,2010,36(1):119-121.Zhu Haolin, Li Xiuqin, Zhang Changzheng,et al. Welding and Heat Treatment Processes of Gas Pipelines Resisting High Pressure and Rich Sulphur Gas in Puguang Gas Field [J].Petroleum Engineering Construction,2010,36(1):119-121.

[8]Wilkes C,Pareek V.Sulfur Deposition in a Gas Turbine Natural Gas Fuel Control System[Z]. New York: General Electric Company,2001.

[9] Runyan R. An Operating Case Study: Elemental Sulfur Deposition on Gas Regulator Internals[J].Pipeline&Gas Journal,2010:79-80.

[10] Serin J P, Cézac P, Broto F, et al. Modelling of Sulfur Deposition in Natural Gas [J]. Computer Aided Chemical Engineering,2005,20:799-804.

[11] Pack D J. Elemental Sulphur Formation in Natural Gas Transmission Pipelines[C].Berlin:Pipeline Publications,2003.

[12] Cézac P, Serin J P, Reneaume J M, et al. Elemental Sulfur Deposition in Natural Gas Transmission and Distribution Networks[J]. The Journal of Supercritical Fluids,2008,44(2):115-122.

[13] 蒲 欢,梁光川,李 维. 含硫气田地面生产系统元素硫沉积模型[J]. 油气田地面工程,2011,30(2):12-13.Pu Huan,Liang Guangchuan,Li Wei.Sulfur Deposition Mode in Surface Production System of Sulfur Gas Field [J]. Oil-Gasfield Surface Engineering,2011,30(2):12-13.

[14] 边云燕, 郭成华. 高含硫气田地面集输工艺技术的新发展[J]. 天然气与石油,2006,24(5):28-31.Bian Yunyan, Guo Chenghua. New Development in Gas Gathering and Transportation Technique for High Sour Gas Field[J]. Natural Gas and Oil,2006,24(5):28-31.

[15] 李 宁,任 斌,何 洋,等. 普光气田地面集输系统硫沉积原因分析及对策[J]. 天然气与石油,2012,30(3):8-10.Li Ning,Ren Bin,He Yang,et al.Analysis on Cause of Sulfur Deposition in Puguang Gas Field Surface Gathering and Transportation System and Countermeasures[J]. Natural Gas and Oil,2012,30(3):8-10.

[16] Sun C Y, Chen G J. Experimental and Modeling Studies on Sulfur Solubility in Sour Gas[J]. Fluid Phase Equilibria,2003,214(2):187-195.