基于最近发展区理论的高中物理实验教学

徐卫华

(南通市教育科学研究中心,江苏南通 226001)

“课堂应是学生的学堂,不应该是教师的讲堂”,传统的教学模式下,我们教师常常自认为物理“难”,所以更多地选择将知识灌输给学生,即使是学生分组实验,思维开放的尺度也不够大,导致学生的实验探究体验度不高,其根本原因在于未能做到心中有学生,“脚手架”的搭建偏离了学生的“最近发展区”.笔者以“探究加速度与力、质量的关系”为例,就高中物理实验教学如何基于最近发展区理论给学生搭好“脚手架”进行探讨,望有助于教学实践.

1 立足于“现有发展水平”,引导学生开放式设计实验

实验是探索物理规律的过程,学生是探究的主体,实验教学的本质特征不在于“训练、强化”学生已形成的思维、技能和任务(即“现有发展水平”),而在于激发形成目前还不存在的心理机能(即“潜在发展水平”),而后者往往又具有复杂性和动态性,因此只有在师生交往过程中才能准确地确定学生的两个发展水平.学生的“现有发展水平”和“潜在发展水平”之间的距离就是最近发展区,是学生不成熟的心理机能所在,这也恰好是我们教学的着眼点.

人教版必修1第4章第2节“探究加速度与力、质量的关系”,从生活经验出发,学生很容易猜测加速度大小与力、质量有关,加上学生在初中已经掌握了“控制变量法”,初步掌握了探究一个物理量与几个可能有关因素的方法,这是学生的现有发展水平.学生在实验中如何设计实验?如何定量处理数据?尤其是如何自主进行误差分析?这是学生的潜在发展水平.我们在该节内容的教学过程中应该给学生搭好脚手架,引导其逐步接近潜在发展水平.

1.1 提供“过剩”实验装置,让学生自主选择器材

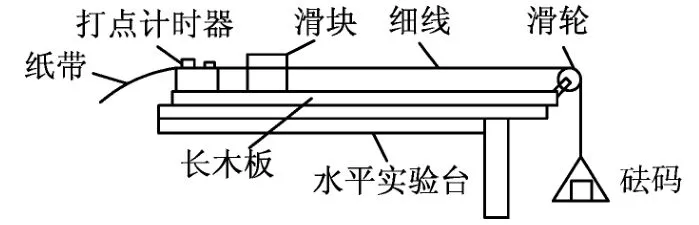

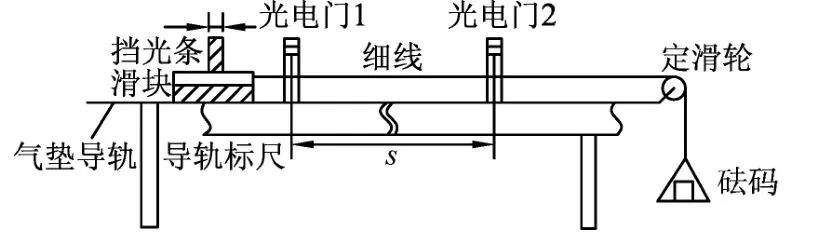

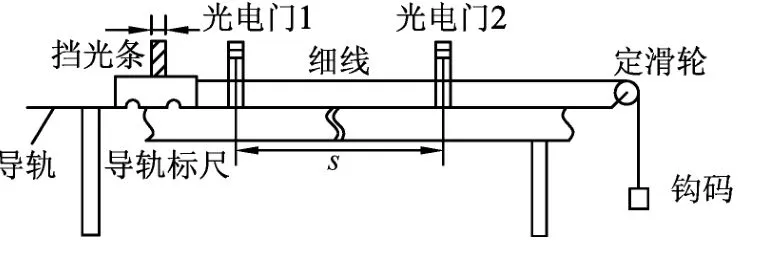

提供器材:带定滑轮的长木板、带定滑轮的导轨车、气垫导轨(带有挡光条)、滑块、小车、细线、钩码、砝码盘、砝码、打点计时器、光电门、天平、弹簧秤.

学生第一次做这个实验,不管选择什么样的实验器材,都是其“现有发展水平”的真实反映,我们不要去否定任何一个学生的器材选择,而要根据其思维方向进行引导,帮助其分析并形成实验方案,促进他们求知的心理机能得到最大的发展.教师也不要轻易说选长木板的学生没有选导轨或者气垫导轨的学生聪明,打点计时器和光电门的选择也不要进行约束,而应该让他们带着问题来做实验,从而产生探究的动机.学生选择实验器材的过程对器材的作用及位置摆放都会有所思考,是形成实验方案的前提.

1.2 初步形成实验方案

要进行量化实验,必须要准确地测得加速度a、质量M以及力F.

(1)测量加速度a.学生在第2章学习匀变速直线运动的规律时有了经验基础,利用打点计时器可以测量匀变速直线运动的加速度.利用光电门可以得到小车通过某两个标识的速度,运用匀变速运动规律可以计算出加速度a.

(2)可以用天平直接测量小车(或滑块)的质量M.

(3)力F如何得到?用弹簧秤直接拉行不行?引导学生尝试后发现,弹簧秤无法保证示数稳定.初中学习过“滑轮组”的知识,除了用力直接拉以外,还可以用钩码、砝码等重物来代替.

经过上述一番思考,选择不同实验装置的学生,都能设计出相应的实验方案,如图1、图2、图3所示.

图1

图2

图3

实验中,保证实验成功有2个要素,一是钩码质量(或砝码盘和砝码的总质量)远小于小车质量,二是“平衡摩擦力”.学生在初始设计时是想不到的,属于本节课的“潜在发展水平”,教学中不要急于灌输,而应该让学生在自主实验中去发现矛盾,然后再和学生一起分析得到.

对于学生形成的不同方案,我们不要进行约束,不过在学生提出用控制变量法进行探究后,为了学生更好地进行实验探究,我们有必要引导学生设计记录数据的表格.

2 自主探究,结论从矛盾到统一

学生得到不同的实验方案,是否都可以得到理想的实验结果呢?学生只有在实验后才能知道.得到的实验数据和结果是新的“现有发展水平”,我们应该引导学生从不同的实验方案得到的结果对比中,发现问题并进行深入的思考,跨越到最近发展区到达新的“潜在发展水平”.

2.1 组间对比,自主发现需要“平衡摩擦力”

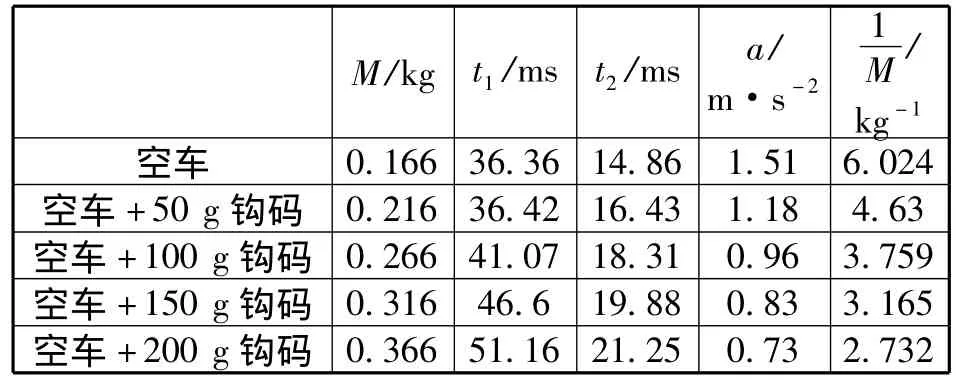

控制小车(或滑块)质量M不变,探究加速度a与力F的关系,分别用图2、图3(图1的结果与图3类似)的装置,实验结果具有明显的差异性.

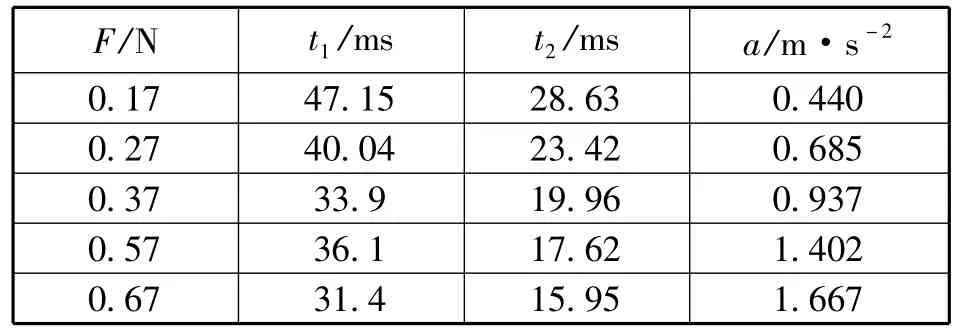

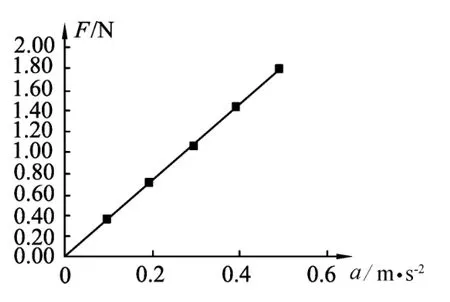

用图2装置(气垫导轨)得到数据如表1所示,学生根据表中数据,可以很快得到力F与加速度a的比值F/a分别为 0.386,0.394,0.395,0.407,0.402,在误差允许范围内,猜想在M一定时,a与F成正比例,进一步描点连图得到如图4所示的过原点的直线,可以确立这样的结论:M一定时,加速度a与力F成正比.

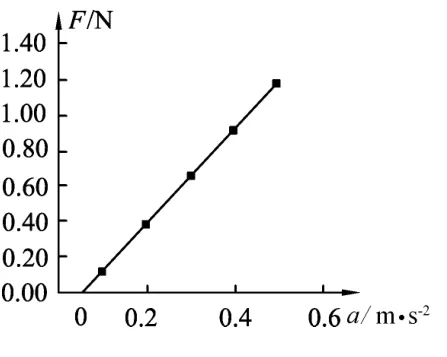

表1

表2

图4

图5

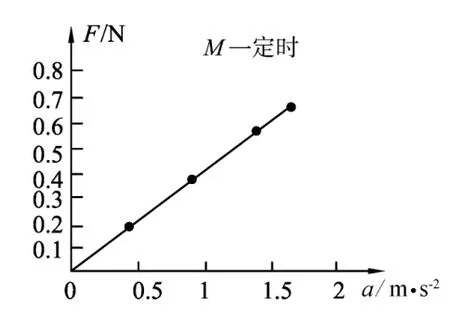

用图3装置(一般导轨车)得到数据如表2所示,学生根据表中数据得到F/a的值分别为 0.817,0.503,0.445,0.426,0.419.这样的结果,显然无法得到“M一定时,a与F成正比例”的结论.那么两者是什么关系呢?引导学生也采用描点连图的方式进行探究,得到的图线如图5所示,是一条不过原点的直线.

问题生成:为何2种不同的装置在探究同一个规律时,会得到2个不同的结果?

学生带着差异性的结果重新审视图2、图3(或图1),不难发现用气垫导轨实验时(图2),滑块与导轨间的摩擦力很小,可以忽略不计.用一般导轨车实验时(图3),滑块与导轨间的摩擦力不能忽略.那么图3(或图1)的装置是不是就不能进行实验探究呢?

新的问题再次生成:用图3(或图1)的装置如何消除摩擦力对实验的影响?此时生成了平衡摩擦力的需求,这个问题是在学生的“最近发展区”内的,学生已经学习了力的分解,熟悉“斜面”这一模型,很自然地联系到将导轨(或长木板)垫高,借助于重力沿斜面向下的分量来平衡摩擦力.改进后再次实验并记录数据,用图3装置平衡摩擦力后得到的数据如表3所示.

表3

根据表3数据,学生描点连图,得到的图线如图6所示,是一条过原点的直线,也可以得出结论:M一定时,加速度a与力F成正比.

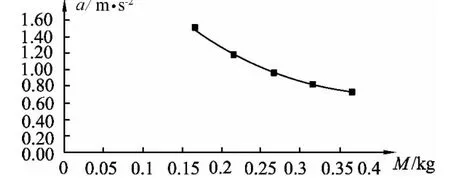

2.2 变量转换,强化应用图像探究物理量关系的正确方法

图6

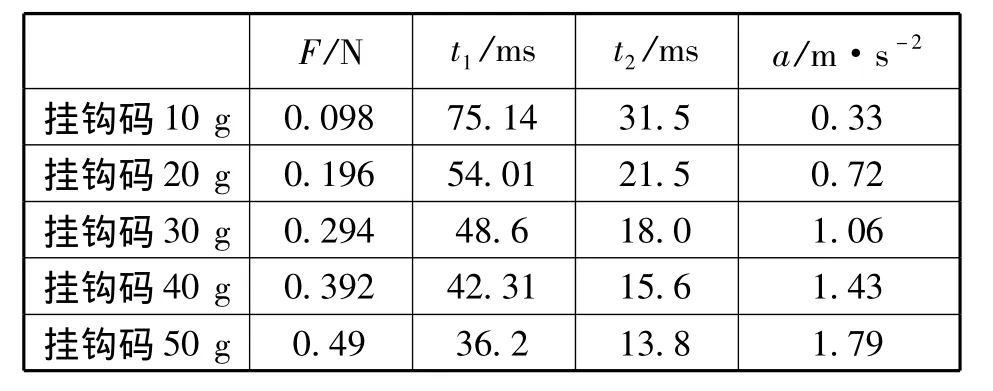

运用图像法处理数据是重要的实验探究方法,如果描点连图得到的是直线,那么学生能够根据线性关系来确定两个物理量之间的关系.如果描点连图得到的是曲线(如F一定,探究加速度a与质量M的关系),学生在初中的定量实验中没有遇到过,属于“潜在发展水平”,需要我们引导学生先根据曲线的形态进行猜想,再改变变量来验证自己的猜想.

表4

图7

图8

3 抛出疑点,将探究引向深入

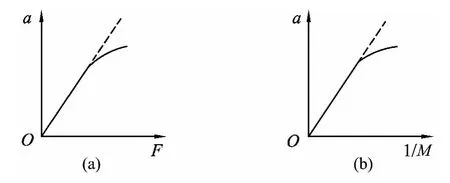

每个实验都有“难点”,以“探究加速度与力、质量的关系”来说,学生还没有学习牛顿第二定律,无法预见小车所受的拉力F与钩码的总重力mg不相等,即F≠mg.但是,本实验要探究出正确的结果,实验时须满足钩码的总质量m远小于小车和荷码的总质量M,即m≪M.如果实验中直接抛出这个实验条件,显然是超出了学生的“潜在发展水平”.

我们可以在学生得到了上述2个结论后,展示某小组得出的图线,如图9所示.看到这样的图线,学生必然会有很深的疑惑,可以让学生通过实验再进行探究,多做几组实验,结果表明随着m的增大,确实会在所描图线的末端出现非线性.学生通过实验验证了结论,但疑点并未消除,这个疑点又为下节课的探究提供了“脚手架”.

图9