极低出生体重儿行PICC置管时患儿体表测量长度和理想置管深度的关系

房 莉 史德利 郝祥梅

江苏省徐州市儿童医院新生儿重症监护室,江苏徐州 221006

极低出生体重儿 (very low birth weight infant,VLBWI) 在临床上较为常见, 这类患儿出生体重一般1000~1500 g,患儿在出生时机体各系统的发育仍未完善, 容易导致各类并发症, 对患儿的生命安全造成威胁,因此对VLBWI 实施PICC 置管(外周静脉植进中间静脉导管)操作显得较为必要[1]。 McCay 等[2]报道称,PICC 置管的操作方法较为简单,且具有带管时间较长和并发症较少等诸多优点,如今已在临床上广泛应用。但由于目前临床插管时并无直观的定位设备, 置管时较易导致导管末端的位置欠佳,无法达到最好的疗效。为进一步探索VLBWI 行PICC 置管时患儿体表测量长度(length of body surface measurement,LBSM)和理想置管深度(ideal depth of tube detaining,IDTD)的关系,本研究在辅助临床治疗中得到了一些经验,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2012 年5 月~2014 年1 月于徐州市儿童医院NICU 40 例贵要静脉PICC 置管患儿及24 例头静脉和肘正中静脉PICC 置管患儿作为研究对象,男22 例,女42 例。 纳入标准:①胎龄<34 周,且出生1 h 内的体重<1500 g,而日龄为2~14 d,平均(4.3±0.7)d;②包含在上肢的贵要静脉处穿刺并置入PICC 的患儿; ③监护人均自愿参与并已签署知情同意书[3]。 排除标准:①导管有送管困难现象,且并未送到预定长度;②经X 线显示置入导管的头端异位于患儿颈静脉和腋静脉,以及胸壁静脉[4]。 排除标准: ①PICC 在摄片定位之时患儿手臂姿势未呈现内收自然功能位; ②患儿胸片上定位的PICC头端位置形成的影像学特征 (导管头端及椎骨)呈现不清;③患儿为第2 次置管,在第1 次置管时即已纳入。

1.2 研究方法

使患儿平卧在远红外辐射台中,将其上肢外展,并与躯干约呈90°角,为其测量自穿刺点顺沿静脉到胸锁关节间的长度。记为LBSM(X)。先测量自实际进针点至末端的置管导管长度(A),此长度可从导管标尺读出。 将第6 胸椎间隙水平记为零位线,由影像科医师通过专业软件对X 线显示进行测量。 从导管头端到零位线的距离记作(B),若导管头处在零位线之上,则记正数,反之记为负数。 而后去长补短,记录理想的置管深度(Y)=A+B,利用回归分析法建立好X与Y 因果关系的有关回归方程。 描述二者间平均变化的数量关系,并以此推测。

1.3 观察指标

IDTD,导管末端处位置主要可分成3 种情况,即导管末端至T5、T6的间隙水平是理想的置管深度,大于T6的间隙水平记为置入过深,小于T6的间隙水平记为置入过浅。 LBSM。

1.4 统计学方法

采用统计软件SPSS 13.0 对数据进行分析,正态分布计量资料以均数±标准差(±s)表示,多组间比较采用方差分析,两两比较采用LSD-t 检验。 计数资料以率表示,采用χ2检验。 Pearson 相关性分析相关性检验,并利用一元回归分析法处理回归方程。 以P< 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 40 例贵要静脉PICC 置管患儿置管情况

结果显示:获得理想深度的比例最高,为67.50%,置入过深次之,置入过浅的比例最低,仅为12.50%。见表1。

表1 患儿置管情况分析

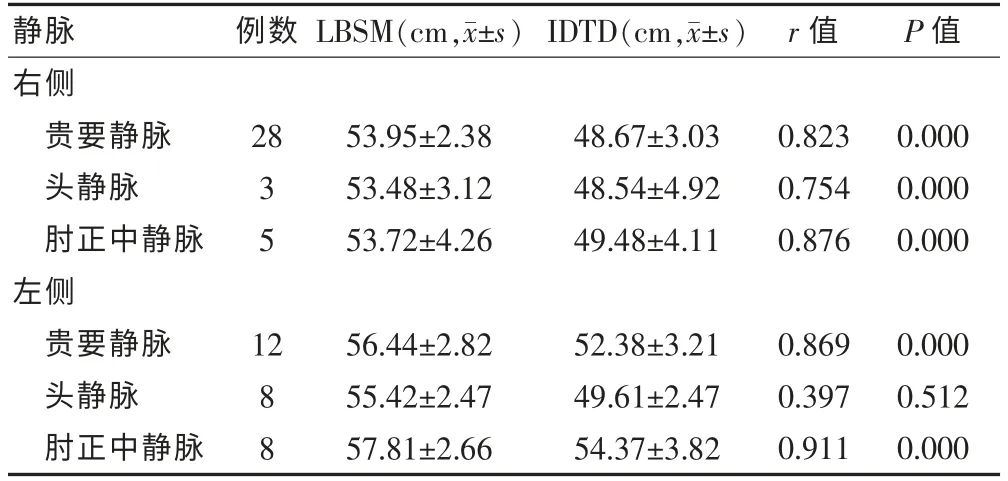

2.2 LBSM 与IDTD 相关性分析

Pearson 相关性分析结果显示: 除左侧头静脉的LBSM 与IDTD 无相关性之外(r = 0.397,P = 0.512),其余各处静脉均有相关性。 见表2。

表2 LBSM 与IDTD 相关性分析

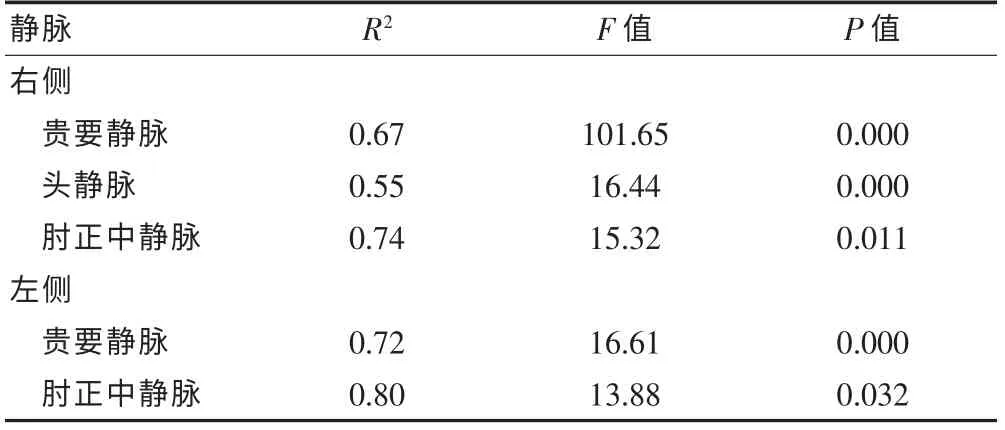

2.3 各处静脉的回归方程分析

经回归分析,LBSM 与IDTD 的回归方程如下:右侧的贵要静脉:Y=-6.23±1.01X; 右侧的头静脉:Y =-14.36±1.15X;右侧的肘正中静脉:Y = 4.12±0.82X;左侧的贵要静脉:Y = 2.86±0.84X; 左侧的肘正中静脉:Y = -19.52±1.23X。 相应回归方程的检验结果见表3。

表3 各处静脉的回归方程分析

3 讨论

在临床上,VLBWI 主要是指出生体重在1500 g以下的新生儿,且此种新生儿的胎龄通常小于33 周。属于早产儿的范畴[6]。国外关于VLBWI 的报道显示[7],VLBWI 的其发病率大约为1%,且该病的预后情况较差,VLBWI 生活能力普遍较弱,基本很难凭借自身能力适应外界的环境。 因为此类患儿通常为早产儿,出生时身体各个系统功能尚未发育完全,导致患儿在出生后有较多的合并症, 所以应把VLBWI 视为高危儿行监护处理。而PICC 置管措施亦常用于此类患儿,但由于PICC 置管操作缺乏相应的末端定位技术, 容易导致末端位置放置不当, 不管过深或者过浅均会对VLBWI 造成一定的影响, 一般末端位置放置不当较易导致血栓和心律失常, 以及血管穿孔等并发症,对患儿预后造成不良影响, 甚至危及到VLBWI 的生命安全。 由此可知,末端位置是否正确对于患儿的生命安全和治疗效果影响重大,目前临床上虽有研究涉及VLBWI 的PICC 置管操作与护理,但鲜少有学者研究VLBWI 行PICC 置管时LBSM 和IDTD 的关系。

本研究中40 例贵要静脉PICC 置管患儿置管结果表明,获得理想深度的比例最高,为67.50%,置入过深次之为20.00%, 置入过浅的比例最低, 仅为12.50%。 表明置管深度的准确较为重要,符合Sharpe等[8]报道的结果。 目前国外所推荐的置管深度是将导管末端至T6的间隙水平作为理想深度, 导管末端最适应的位置应该是右心房和上腔静脉下段的交界处位置,但综合考虑分析国内VLBWI 的临床实际情况,反复推敲, 决定将导管末端至T5、T6的间隙水平作为理想的置管深度,而将患儿第一肋与第三肋之间的位置最为导管末端放置的最佳位置,经临床研究取得较好的效果。 还需指出的是,PICC 置管在临床应用时,部分患儿会出现导管末端位置不当的情况,针对这类患儿,若导管末端位置不当并没有影响导管功能与正常使用,则可不必对置管位置进行调整,这亦为结果中存在32.5%的置管位置不当的患儿,却有部分置管位置不当的患儿未对结果造成干扰的原因[9]。 此外,Pearson 相关性分析结果显示:除左侧头静脉的LBSM与IDTD 无相关性之外, 其余各处静脉的的LBSM 与IDTD 均有明显的相关性。 回归分析结果得到LBSM与IDTD 的回归方程, 右侧的贵要静脉:Y = -6.23±1.01X;右侧的头静脉:Y = -14.36±1.15X;右侧的肘正中静脉:Y = 4.12±0.82X;左侧的贵要静脉;Y = 2.86±0.84X;左侧的肘正中静脉;Y = -19.52±1.23X。 其中,右侧的贵要静脉LBSM 与IDTD 的r 值为0.823,R2值为0.67;左侧r 值为0.869,R2值为0.72。 两侧均有线性关联,但因右臂静脉与上腔静脉的汇入路径相对于左臂更短,在进行体表测量时误差亦较小,从而可以更好地接近于理想长度。右侧头静脉R2值为0.55,虽然亦有一定的线性关系,但结果与同侧的贵要静脉相比更差,猜测其原因,笔者认为这可能和血管走行的差异以及抽样误差以及样本容量比较小等原因有关[10-13]。 而右侧的头静脉和左侧的贵要静脉,以及两侧的肘正中静脉因例数较少[14],虽然本研究显示其LBSM与IDTD 有一定的相关性,但无法有力地证明整体的情况,仍需扩大样本容量再进一步确认,以提供更加有力的证据。 有相关报道表明[15],影响PICC 置管的最佳长度的因素是多样的, 且PICC 置管的体表测量长度根本无法做到与VLBWI 的静脉解剖基本相同。 本文通过对VLBWI 进行研究得出PICC 置管与LBSM和IDTD 有着较为明显的相关性,但是具体是如何相关有待更加深入的进一步探讨[16-18]。 此外,VLBWI 的皮脂厚度、 置管时导管有没有进入侧支和VLBWI 血管是否有畸形的情况等相关因素本研究并未对其进行相关探讨, 其是否会影响到PICC 置管情况也有待进一步系统性的研究。

综上所述, 在VLBWI 右侧的贵要静脉进行置管时LBSM 与IDTD 的具有较好的相关性, 得到的回归方程亦对临床治疗发挥指导意义。同时还可避免发生置管过深的情况,消除了心悸、胸闷、心脏穿孔等并发症出现的隐患,增加一次置管的成功率,有着较为重大的意义,值得临床关注并推广应用。

[1] 邱琼,黄春花,刘克勤,等.失效模式与效应分析在PICC管理流程改进中的应用效果研究[J].中华现代护理杂志,2014,7(1):848-850.

[2] McCay AS,Elliott EC,Walden M,et al. Videos in clinical medicine.PICC placement in the neonate[J].N Engl J Med,2014,370(11):17-19.

[3] 雷素华,赵秀芳,马晶晶,等.婴幼儿及学龄前儿童经外周静脉穿刺置入中心静脉导管置管的体表测量方法探讨[J].中华妇幼临床医学杂志:电子版,2013,9(5):660-662.

[4] 焦英华,郑珊红,和晓美,等.经外周中心静脉置管感染的相关因素分析及干预措施[J].中华医院感染学杂志,2013,23(17):4134-4136.

[5] 徐兵,王茜,杨丽君,等.藻酸盐敷料预防早产儿PICC 穿刺点渗血和炎性反应的效果观察[J].中华全科医学,2013,11(11):1817-1818.

[6] 冯玉玲,宋文超,杨硕真,等.静脉治疗护理学组在PICC带管出院患儿延续护理中的作用[J].中华护理杂志,2012,47(12):1083-1084.

[7] Repa A,Mayerhofer M,Worel N,et al. Blood transfusions using 27 gauge PICC lines:a retrospective clinical study on safety and feasibility [J]. Klin Padiatr,2014,226(1):3-7.

[8] Sharpe E,Pettit J,Ellsbury DL,et al. A national survey of neonatal peripherally inserted central catheter(PICC)practices [J]. Adv Neonatal Care,2013,13(1):55-74.

[9] 朱玉欣,张莎,董会民,等.经外周静脉置入中心静脉导管置管中导管异位原因分析及对策[J].中华临床营养杂志,2012,20(6):387-389.

[10] Sharpe EL,Roig JC. A novel technique for difficult removal of a neonatal peripherally inserted central catheter(PICC)[J]. J Perinatol,2012,32(1):70-71.

[11] 明静.不同外周静脉置入中心静脉导管置管途径应用于新生儿的效果对比及临床分析[J].中国医药导报,2014,11(1):116-118.

[12] Marcatto J,Vasconcelos PC,Araújo CM,et al.EMLA versus glucose for PICC insertion:a randomised triple-masked controlled study [J]. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed,2011,96(6):467-468.

[13] 李曾艳,王璇.ICU 危重患儿经外周穿刺中心静脉置管术后的护理体会[J].中国医药导报,2011,8(16):132-133.

[14] Fidler HL. The use of bedside ultrasonography for PICC placement and insertion [J]. Adv Neonatal Care,2011,11(1):52-53.

[15] Corzine M,Willett LD.Neonatal PICC:one unit's six-year experience with limiting catheter complications[J].Neonatal Netw,2010,29(3):161-173.

[16] Delarbre B,Dabadie A,Stremler-Lebel N,et al. Introduction of the use of a pediatric PICC line in a French University Hospital:review of the first 91 procedures [J].Diagn Interv Imaging,2014,95(3):277-281.

[17] Giangregorio M,Mott S,Tong E,et al. Management of Peripherally Inserted Central Catheters (PICC)in Pediatric Heart Failure Patients Receiving Continuous Inotropic Support [J]. J Pediatr Nurs,2013,19,(13):359-362.

[18] Janssens U. PICC:higher risk of venous thromboembolism than conventional central venous catheters Definitely more venous thrombosis with PICCs——especially in patients at high risk [J]. Dtsch Med Wochenschr,2013,138(42):2134-2135.