经筋排刺法配合皮肤针疗法治疗脑卒中后上肢痉挛244例临床观察

侯利军 韩淑凯 高伟娜 许玉娜 杨新伟 杨伟红

1.解放军第二五二医院,河北保定 071000;2.河北省望都县中医医院,河北望都 072450;3.河北省保定市第一中医院,河北保定 071000;4.河北大学附属医院,河北保定 071000

脑卒中是我国常见病、多发病,具有发病率、致残 率和复发率高的特点,严重危害人类的健康,随着对脑卒中诊治水平的不断提高,其病死率大幅下降,但其致残率却明显上升,约89%存活者有不同程度的功能障碍。 痉挛性瘫痪为中风患者常见的后遗症之一,是神经内科多发病、常见病,常严重影响患者肢体功能恢复,不仅给患者带来巨大痛苦,同时也给家庭和社会造成沉重负担。正常人群中上肢要完成80%以上的活动,日常生活质量很大程度上依靠上肢运动的保证,因此,如何解除上肢痉挛状态,控制异常的运动模式,促进分离运动的出现成为脑卒中患者康复的重点。近年来,本研究根据脑卒中后上肢痉挛的临床特点,从中医整体观念出发,针对其“阳缓阴急”的特征,依据“经筋”、“皮部”理论,采用经筋排刺法配合皮肤针疗法治疗脑卒中后上肢痉挛,并进行疗效评价,现总结报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

2007 年3 月~2013 年3 月在解放军第二五二医院、望都县中医医院、河北大学附属医院、保定市第一中医院共完成488 例疗效观察并建立数据库,每个中心各122 例。其中住院患者362 例,门诊患者126 例。将488 例患者随机分为治疗组和对照组,各244 例,其中治疗组男137 例,女107 例;年龄45~72 岁,平均(51.2±2.1)岁;病程7 d~2 个月,平均(13.27±5.17)d;脑梗死166 例,脑出血78 例;痉挛分级[用改良的Asworth 量表(MAS)评估肌张力(痉挛)分级]Ⅰ级10 例,Ⅰ+级54 例,Ⅱ级74 例,Ⅲ级106 例。对照组男127 例,女117 例;年龄47~81 岁,平均(53.2±1.9)岁;病程6 d~2.1 个月,平均(14.53±4.98)d;脑梗死159 例,脑出血85 例;痉挛分级Ⅰ级13 例,Ⅰ+级58 例,Ⅱ级93 例,Ⅲ级80 例。两组病例一般资料比较,差异均无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

脑卒中诊断标准参照1995 年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议修订的“各类脑血管病诊断要点”,所有病例经临床及CT 或MRI 检查结果确诊为脑卒中。 上肢痉挛诊断标准参照中华医学会的《临床诊疗指南·物理医学与康复分册》 中痉挛诊断要点[2]:①上肢被动运动时阻力增大,严重肌痉挛时可表现为关节僵直于屈或伸的某一位置上;②局部关节和肌肉的疼痛,长时间的痉挛可能会引起局部肌肉和肌腱的挛缩;③痉挛上肢的腱反射亢进;④由此影响上肢的运动功能和日常生活活动能力。

1.3 纳入及排除标准

纳入标准:①符合上述诊断标准者;年龄47~80 岁,生命体征平稳、意识清楚者;痉挛程度(按MAS 分级)1~4 级(包含1 级,不包含4 级)且Brunnstrom 分级在Ⅱ~Ⅴ级者;病程在3 个月内者;受试者自愿并签署知情同意书者。

排除标准:排除病情危重或急性期病情尚未稳定,伴有意识障碍或严重的认知功能障碍者;合并有严重的心、肺、肝、肾疾病,糖尿病,或严重出血倾向者;近期持续服用镇静药物及肌肉松弛剂者。

1.4 试验设计方法

采用多中心、随机、临床对照试验设计。 设4 个中心,每个中心设治疗组和对照组各1 个,每个中心每组样本例数不少于60 例,共需病例480 例。 估计脱失率为15%,样本数扩大为552 例。 随机分组程序在各中心同时进行,采用Visual-Basic 6.0 软件获取随机数字,治疗组和对照组病例的比例为1∶1。 实施随机分配方案的隐藏,患者根据就诊时间先后采用信封随机分配为治疗组及对照组。 试验在伦理委员会批准试验方案和患者签署知情同意书后开始。 为提高测量质量,采用多次观察,结果测量人员均经培训。

1.5 治疗方法

两组均在病情稳定后给予抗痉挛康复运动训练,如关节活动度的保持、良上肢位的摆放、身体运动控制点周围痉挛的缓解、被动运动与按摩、静态牵拉肌肉等。

1.5.1 治疗组 依十二经脉表里关系, 将其分为三组,即手太阴肺经与手阳明大肠经组、手厥阴心包经与手少阳三焦经组、手少阴心经与手太阳小肠经组,先用皮肤针叩刺手三阴经,然后应用经筋排刺法针刺与之相表里的手三阳经。 其中,经筋排刺法:取穴:手三阳经之五腧穴,即井、荥、输、经、合,加刺肩井、肩髎、肩贞3 穴。 操作:患者取仰卧位,选用0.25 mm×50 mm毫针,其中井穴给予点刺放血,其他垂直刺入,刺入肌腱浅层即止,在两穴的连线上每隔1~2 寸刺1 针,一般每线5~7 针,施以补法,每10 分钟行针1 次,留针30 min,每天治疗1 次,7 次为1 个疗程。皮肤针疗法:叩刺部位:循经叩刺手太阴肺经、手厥阴心包经及手少阴心经, 重点叩刺其五腧穴等特定穴及患肢关节等,上肢内旋者加肩胛骨内侧缘。 操作:取七星针,用右手握住针柄,以拇指、中指夹持针柄,食指置于针柄中段上面,无名指和小指将针柄固定在小鱼际处,局部用75%酒精常规消毒,给予中度刺激(腕力稍重,局部有潮红,但不出血),针尖起落要呈垂直方向。 每日治疗1 次,7 次为1 个疗程。

1.5.2 对照组 给予脑复康注射液(山东鲁抗辰欣药业有限公司生产,国药准字H20045019)4 g、脑蛋白水解物20 mL,入0.9%盐水250 mL,静脉滴注,每日1 次,7 次为1 个疗程。

两组均治疗3 个疗程后评定疗效。

1.6 观察指标及其判定标准

①上肢痉挛程度评定:采用临床常用的改良Asworth 量表(MAS)[3]评定上肢痉挛程度。②上肢关节运动状况改善情况:于治疗前后分别对两组患者上肢关节运动状况(肩关节内收、前臂旋前、肘关节屈曲、腕关节屈曲、手指屈曲)的改善情况对比分析。③神经功能缺损程度评定:采用脑卒中患者临床神经功能缺损程度评定标准[1]。 0 级:上肢不能动;Ⅰ级:上肢与躯干夹角≤45°;Ⅱ级:上肢与躯干夹角>45°;Ⅲ级:平肩或以下;Ⅳ级:抬臂高于肩;Ⅴ级:不能抵抗外力;Ⅵ级:正常。 各级分别计0、1、2、3、4、5、6 分。 ④临床疗效判定:参考相关文献[4]中的标准,按肌张力减轻程度制订标准。 痊愈:肌张力完全恢复正常;显效:肌张力未恢复正常,但肌张力已下降2 级;有效:肌张力下降1级;无效:肌张力治疗前后无变化。 总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.7 统计学方法

由科研小组承担,对所有经过随机化分组并至少治疗一次的全部病例进行意向性分析,对所有符合试验方案、依从性好并且试验期间未停止治疗、完成病例报告表的病例,对其疗效进行数据分析。采用SPSS 14.0 统计软件,计量资料用均数±标准差(±s)表示,分组资料及治疗前后配对资料用t 检验;计数资料中分类资料用χ2检验,等级资料用秩和检验或Ridit检验。 以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

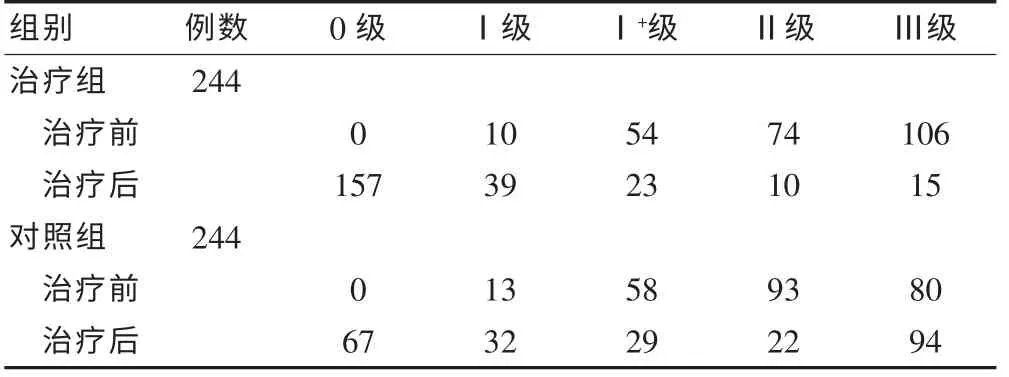

2.1 两组治疗前后MAS 分级比较

两组患者治疗后肌张力均有明显改善(P <0.05),其中治疗组明显优于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。 见表1。

表1 两组治疗前后MAS 分级比较(例)

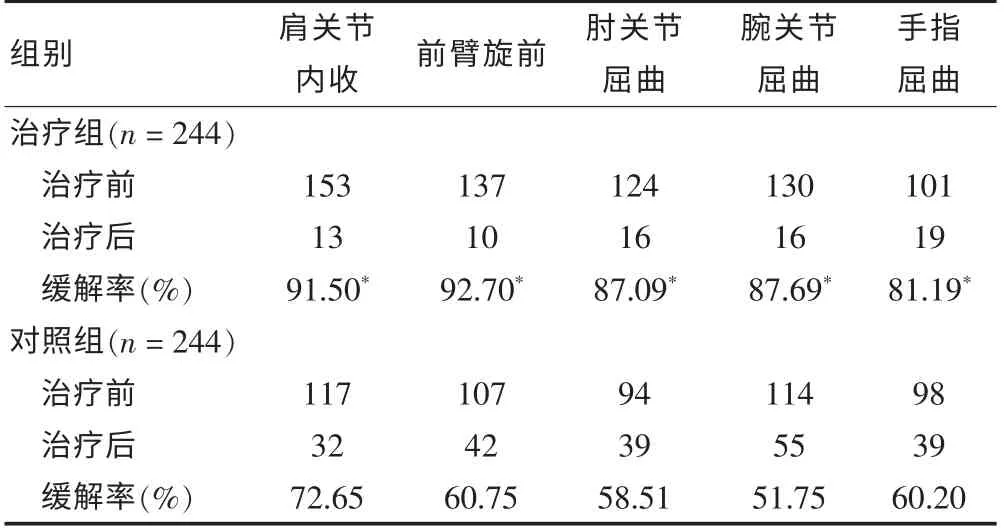

2.2 两组上肢关节运动状况改善情况比较

两组患者治疗后上肢关节运动状况均有缓解,与治疗前相比,差异有统计学意义(P <0.05);治疗后治疗组关节运动状况缓解率明显高于对照组(P <0.05),提示在改善临床症状方面治疗组优于对照组。见表2。

表2 两组上肢关节运动状况改善情况比较(例)

2.3 两组患者治疗前后神经功能缺损程度比较

治疗组治疗前神经功能缺损积分为(1.18±0.22)分,治疗后为(3.95±1.74)分;对照组治疗前为(1.09±0.46)分,治疗后为(3.07±0.92)分。两组治疗后积分均比治疗前明显升高(P <0.05);治疗组与对照组比较,差异有统计学意义(P <0.05),提示治疗组在改善神经功能缺损程度方面优于对照组。

2.4 两组临床疗效比较

治疗组总有效率为93.4%,对照组总有效率为61.5%,两组比较,差异有统计学意义(P <0.05)。 见表3。

表3 两组临床疗效比较(例)

3 讨论

痉挛是脑卒中后常见的并发症,其中脑卒中偏瘫患者80%~90%有不同程度的痉挛[5],国外报道约有65%[6]。 脑卒中后偏瘫侧肌张力增高继发于上运动神经元损伤后,是脊髓和脑干反射活动亢进的表现[7],是高级中枢丧失对随意运动的控制能力的表现。上肢痉挛性偏瘫是脑卒中后最常见的功能障碍之一,主要表现为以屈肌痉挛、伸肌处于弛缓为主,严重影响患者上肢功能的恢复。 如果肌张力持续过高,甚至持续呈现痉挛状态,则会进一步阻碍正常运动模式的重建。因此,缓解肌痉挛,控制异常的运动模式,促进分离运动的出现成了患者能否康复的核心问题。针刺治疗中风痉挛性瘫痪具有一定的疗效[8-12],笔者经过长期的临床实践和观察,认为本病属“中风”、“痉证”等范畴,《素问·生气通天论》载“阳气者,精则养神,柔则养筋”,因此,本研究将其病机总结为阴阳失衡、筋失濡润,其证候特征为“阴阳失调、阳缓而阴急”。手三阳经属腑络脏,手三阴经属脏络腑,两组经脉互为表里,阴阳相对。 《素问·阴阳应象大论》曰“善用针者,从阴引阳,从阳引阴”,因此本研究针刺立法为补虚泻实、调整阴阳,采用经筋排刺法结合皮肤针疗法治疗脑卒中后上肢痉挛。

关于选穴方面,临床研究已经表明特定穴位具有生物物理特异性和效应特异性,故本研究以五腧穴为主,配以偏瘫上肢的循经选穴,本法能加大穴位刺激量,提高经络传感性。 五腧穴是十二经在肘膝关节以下、具有特殊治疗作用的五个重要经穴,《灵枢·九针十二原》载“以上下所出为井、所溜为荥、所注为腧、所行为经、所入为合”,其为脏腑精气起始、流注、充盈、汇合之处,是经气最旺盛的部位。 其中针刺井穴可调节十二经气,醒脑开窍,平衡阴阳;针刺荥穴起到疏通经络、活血祛瘀的功效;针刺输穴可调理脏腑之根本,衔接五脏之精气;针刺经穴可起到补气扶正、调整阴阳的效果;针刺合穴可调整脏腑之间的平衡,使失调之脏腑阴阳恢复平衡,从而“阴平阳秘,精神乃治”。故针刺表里两经的五腧穴,可以调经络、平阴阳,使机体恢复稳态平衡,正如《灵枢·卫气》所说“阴阳相随,外内相贯,如环无端”。

经筋排刺法配合皮肤针疗法通过补阳经、泻阴经,一方面兴奋处于弛缓状态的经筋,恢复“宗筋主束骨利关节”的作用。另一方面泻其拘急状态的经筋,调节脏腑经络功能,使兴奋与抑制过程趋于平衡,加强对身体各部分的调节和控制功能。 与西药相比,作用持久。 本研究结果表明:治疗组治疗前后相比,MAS分级、上肢关节运动状况及神经功能缺损程度均较治疗前明显改善(P <0.05),说明经筋排刺法配合皮肤针疗法对脑卒中后上肢痉挛具有显著疗效,能够有效缓解上肢痉挛状态。 对照组治疗前后相比,MAS 分级、上肢关节运动状况及神经功能缺损程度均较治疗前有改善,但差异无统计学意义(P >0.05),说明通过西药治疗,也可降低肌张力。两组治疗后比较,治疗组在改善上肢痉挛程度、运动功能、日常生活活动能力、中医证候评分方面均明显优于对照组,说明经筋排刺法配合皮肤针疗法降低肌张力更佳。

综上所述,经筋排刺法配合皮肤针疗法可以有效地缓解脑卒中后上肢的痉挛状态,能显著改善肩关节内收、前臂旋前等关节运动状况,但其不足之处是本研究对其临床疗效进行了系统的研究,关于经筋排刺法配合皮肤针疗法的的具体作用机制尚待进一步研究。

[1] 中华医学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-381.

[2] 中华医学会.临床诊疗指南·物理医学与康复分册[M].北京:人民卫生出版社,2005:11-14.

[3] 燕铁斌,窦祖林.实用瘫痪康复[M].北京:人民卫生出版社,1999:112.

[4] 张自茂,冯崇廉,皮周凯.针刺治疗脑卒中后上肢痉挛疗效观察[J].中国针灸,2008,28(4):257-260.

[5] 周天健.康复技术全书[M].北京:北京出版社,1993:801-802.

[6] Mc Guke JR,Harvey RL. The prevention management of complications after stroke[J].Phys Med Rehabil Clin NAm,1999,10:857-874.

[7] 乔治·阿得尔曼.神经科学百科全书[M].上海:伯克豪依萨尔出版社和上海科学技术出版社,1992:302.

[8] 续龙,井蕾,罗光会.针刺不同角度与方向对中风痉挛性瘫痪的疗效影响[J].中国针灸,2013,33(1):38-42.

[9] 佟帅,苏李,吕海波,等.关键点针刺法配合康复治疗脑梗死后痉挛期偏瘫疗效观察[J].中国针灸,2013,33(5):399-402.

[10] 杨海涛,庄礼兴,刘悦.颞三针配合挛三针治疗中风后痉挛性偏瘫疗效观察[J].中国针灸,2013,33(10):889-892.

[11] 陆彦青,杨海涛,庄礼兴,等.“靳三针”联合康复训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者40 例临床观察[J].中医杂志,2013,54(12):1034-1037.

[12] 赵明华,钱虹,庄礼兴,等.火针八邪、上八邪穴治疗中风后手指拘挛的临床疗效观察[J].广州中医药大学学报,2013,30(2):175-178.