精神分裂症患者的病耻感及其与社会支持的相关性

黄 平 李志榕 吴 倩

河南省开封市第五人民医院,河南开封 475003

随着医学研究的进展,大部分精神分裂症患者都可以通过药物治疗获得有效控制或者康复。但社会公众通常对精神分裂症患者持有消极的认知态度,患者被认为是智能低下、行为古怪、冲动或孤僻退缩、性格脆弱、工作能力差、具有危险性等[1],这种刻板印象使相当多正在或曾经患过精神分裂症的患者感受到了社会的歧视和偏见[2]。 早在1999 年Satcher 通过研究提出,病耻感是未来精神卫生工作领域最大的障碍[3]。一系列相关研究显示,精神分裂症患者普遍感受到较高水平的病耻感。病耻感严重影响了患者及其相关人员的治疗依从性、社会功能、心理状态、生活质量等,造成他们生活中的社交回避,影响患者的康复率[4]。在对精神分裂症患者病耻感的相关研究中,社会支持一直备受关注。 已有的研究表明,社会支持和人口特征与病耻感之间均存在直接的关系,个体获得社会支持的数量、质量以及对社会支持的感受和评价均可能影响其感知到的病耻感水平。为了具体探讨精神分裂症患者感知的病耻感与社会支持的关系,本次研究对213 例康复期精神分裂症患者感知到的病耻感水平和社会支持水平进行了调查分析,旨在为开展精神分裂症患者病耻感的临床干预提供理论依据。现将结果报道如下:

1 对象与方法

1.1 研究对象

采取方便抽样的方法,患者来源于开封市第五人民医院2012 年1~12 月的住院患者,发放问卷213 份,经严格筛查,剔除无效问卷(包括明显规律性答题的、超过5 道题目没有完成的),最终得到有效问卷170 份,其中男100 例(占58.5%),女70 例(占41.2%);年龄16~60 岁,平均(27.39±7.77)岁;文化程度在初中及其以下的90 例(占52.9%),高中或中专的52 例(占30.6%),大专及以上的28 例(占16.5%);未婚82 例(占48.2%),已婚82 例(占48.2%),离婚或者丧偶6 例(占3.5%);有工作的50 例(占29.4%),无业120 例(占70.6%);家庭人均月收入少于800 元的36 例(占21.2%),800~1500 元的70 例(占41.2%),多于1500元的64 例(占37.7%);主动入院38 例(占22.4%),被动入院90 例(占52.9%),强制入院42 例(占24.7%);首次住院40 例(占23.5%),住院2 次或3 次的94 例(占55.3%),住院3 次以上的36 例(占21.2%)。

1.2 入组标准

①符合《中国精神障碍分类与诊断标准》(第3 版)有关精神分裂症诊断标准的住院患者;②年龄16~65 岁;③有自知力(阳性和阴性量表中的自知力评分≤3 分),且其主治医生诊断有阅读和书写能力;④知情同意,自愿参加。

1.3 调查工具

1.3.1 自编一般情况调查表 由研究者、主治医生和患者共同填写,主要调查患者一般人口学资料,包括:患者性别、年龄、文化程度、婚姻状况、首发年龄、入院方式、住院次数等内容。

1.3.2 Link 病耻感系列量表 Link 及其同事于2002 年最终形成该量表,能够呈现精神疾病患者病耻感的整体状况。该量表为自评量表,由三个分量表组成,分别是歧视-感知量表、病耻感应对量表、病耻感情感体验量表,共46 个条目。 歧视-感知量表共计12 道题目,用于评价精神疾病患者对于他人贬低、歧视态度的感知;病耻感应对量表包括五个维度(保密、退缩、教育、挑战、分离),主要评估患者对于病耻感的应对方式;病耻感情感体验量表包括两个维度(误解、羞耻),主要测量患者认为被误解的感受和认为与他人不同而感到羞耻的感受。 三个量表的内部一致性分别是0.82~0.86,0.63~0.84,0.62~0.70[5];整个量表采用Likert 4 级评分法,≥2.5 分(中点值)为存在病耻感。 目前国内多数研究采用歧视-感知分量表来评价精神疾病患者及其家属对于他人贬低或歧视态度的感知状况。

1.3.3 社会支持评定量表 该量表由肖水源[6]编制,具有10 个条目,包括客观支持、主观支持以及对社会支持的利用度三个维度,用来评定研究对象的社会支持状况。客观支持主要指客观的、实际的或可见的支持,包括物质上的直接援助和社会网络的支持;主观支持主要是指主观的、体验到或情绪上的支持,包括个体感受到在社会中被尊重、被支持、被理解的情绪体验或者满意程度;利用度则是指个体对社会支持的利用。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0 统计分析软件包进行描述性统计分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t 检验,相关性分析采用Pearson 检验。 以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 精神分裂症患者病耻感状况

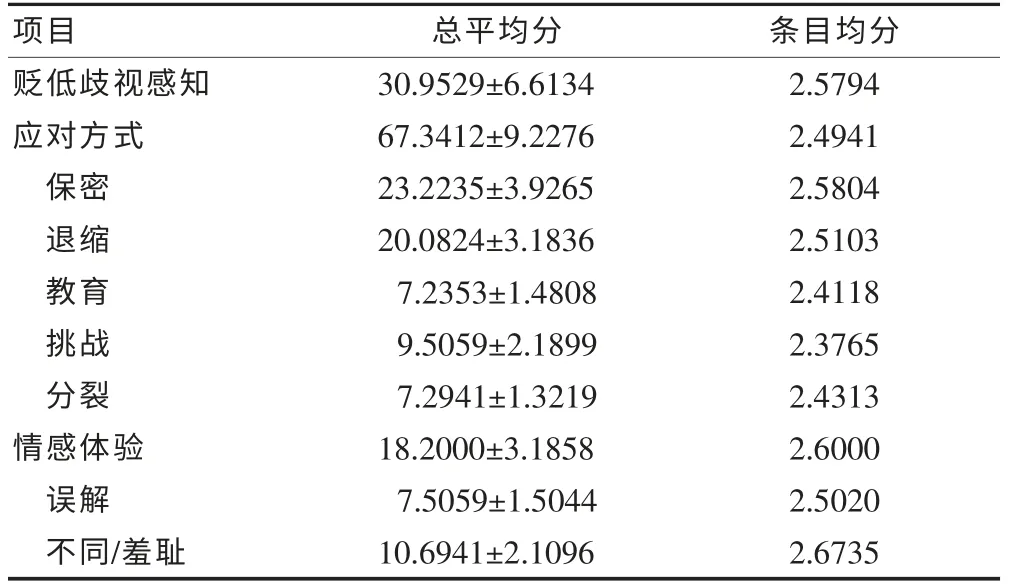

患者“贬低-歧视感知”维度的条目平均得分为2.5794 分,高于量表中点2.5 分;应对方式中“保密”、“退缩”维度的条目平均得分为2.5804、2.5103 分,高于量表中点2.5 分,但“教育”、“挑战”、“分离”三个维度条目平均得分都低于量表中点2.5 分;在情感体验方面,“误解”和“不同/羞耻”两个维度平均条目得分都高于量表中点2.5 分。 见表1。

表1 精神分裂症患者的病耻感及各维度得分状况(分,±s)

表1 精神分裂症患者的病耻感及各维度得分状况(分,±s)

?

2.2 精神分裂症患者的社会支持状况

本研究中精神分裂症患者社会支持量表的平均得分为(32.14±6.29)分,与全国常模[(34.56±3.73)分]比较,差异有统计学意义(P <0.05),提示患者社会支持程度低于常人。社会支持量表的三个维度主观支持、客观支持、对支持的利用度的平均得分分别为(18.6412±4.2684)、(6.9235±2.2000)、(6.5765±1.7295)分。

2.3 精神分裂症患者病耻感与社会支持的相关性分析

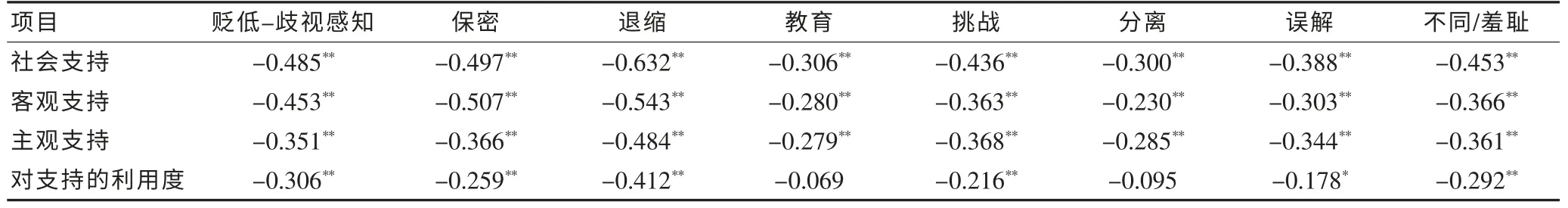

精神分裂症患者社会支持、主观支持、客观支持都与病耻感各个维度呈负相关,患者对社会支持的利用度分别与贬低-歧视感知、保密、退缩、挑战、误解及不同/羞耻呈负相关。 见表2。

3 讨论

3.1 精神分裂症患者病耻感现状分析

一般人口学资料分析显示,患者年龄、性别、学历、婚姻状况、工作状况、是否首发以及是否强制入院等,对患者病耻感体验无明显影响。

以往研究表明,社会公众通常认为精神疾病患者是智能低下、行为古怪、冲动或孤僻退缩、性格脆弱、工作能力差、具有危险性和暴力倾向,这种刻板印象影响公众对精神疾病患者的态度。根据精神动力学理论,当公众普遍采取一种歧视的态度来看待精神病患者,患者便会产生“投射性认同”,即感知到病耻感[7-8]。本研究中,精神分裂症患者感知到的病耻感水平较高,与Link 采用相同量表的调查结果一致。 而在应对方式分量表的五个维度中,精神分裂症患者多数选择保密、退缩的应对方式,较少选择教育、挑战、分离的方式。 在一个对精神分裂症患者充满歧视的社会中,患者通常只能做出被动的反应性的策略,他们担心疾病的暴露会让自己失去应有的公正对待,无法坦荡地接受自己患病的事实,因而对疾病采取保密的态度。国内有关研究结果也显示,68.2%的患者曾回避将自己接受过精神病治疗的事实告诉家人以外的人[9]。2002 年Link 采用相同量表调查的结果显示, 精神疾病患者最常采用的应对方式是“挑战”和“退缩”,“保密”、“教育”、“分离”三种应对方式也显著高于量表中点分[10]。 当患者感受到来自外界的歧视和拒绝时,大多数会采取退缩或者回避他人及社交的方式来实现自我保护,虽然这种方式无助于自身状况的改善。 本次研究结果显示,精神分裂症患者在感受到歧视和拒绝时,较少对他人的行为态度进行挑战和教育,也很少将自己与其他精神疾病患者区分开。这种研究结果的不一致可能来自于东西方文化中的差异,中国人更重视人际支持系统,更重视别人对自己及家人的评价,而西方人更加独立自主,更愿意争取自身利益。在病耻感情感体验方面,精神分裂症患者普遍感受到自己不能被他人理解,感到与别人的不同,也感受到疾病带来的羞耻感。分析原因一方面社会公众对精神分裂症的误解本身就存在,人们常常认为精神分裂症患者是愚蠢的、暴力、无法控制、没有理智、不安全、不负责任、不能结婚生育、不能工作、无法信任等。 另一方面,患者面对公众的误解通常采取保密、退缩这些消极的应对方式。这些方式固然能使个体避开可能的消极评估和拒绝,但也会使个体过多的回避社会交往情境,失去了获得群体支持的机会[11]。

表2 精神分裂症患者的病耻感各维度与社会支持各维度的相关系数(r 值)

3.2 精神分裂症患者病耻感与社会支持的相关分析

在以往的国内外研究中,Bolton[12]研究认为社会歧视是病耻感产生的重要原因;Verhaeghe 等[13]研究表明,精神分裂症患者的病耻感与自尊水平呈负相关,而患者获得的社会支持可以减弱病耻感与自尊之间的负相关性;李季等[14]研究结果显示,患者感知到的病耻感与社会支持呈显著负相关;2010 年耿峰等[15]研究显示社会支持与病耻感呈显著负相关,社会支持程度较高的患者病耻感水平较低。 表2 的结果显示,精神分裂症患者感知到的病耻感水平与社会支持水平呈显著负相关,提示患者得到的社会支持越多,对支持的利用度越高,患者感知到越少的病耻感,能够较多采用积极应对方式,并在病耻感情感体验方面越少体验到负面情绪,与上述研究结果一致。 Link 的标签理论认为,社会公众会根据对精神疾病的消极认知给患者贴上“标签”,并对他们产生贬低和歧视的信念,当人们普遍采取这种信念对待精神疾病患者时,患者便会将外部的负性态度内在化,感到羞耻并相信自己与别人是不同的,进而引发一系列消极影响[16]。 而当患者获得良好的社会支持时,周围人通常能够给予患者更多积极正向的情绪反馈,物质上也能给予较多直接或者间接的帮助,而患者会从周围人积极的态度中感受到被尊重、被支持和理解,进而对自己的评价趋向于积极,面对生活事件时更倾向于采取积极应对方式[17]。

4 小结

精神分裂症患者的精神症状可以通过药物等治疗方法得到有效控制,但患者普遍感知到较高水平的病耻感,认为自己不能被理解,感到与他人不同,通常采取保密、退缩的应对方式。 国内外学者研究也证实了精神分裂症患者存在高水平病耻感和受歧视的情况,精神分裂症患者大多经历了关系破裂,信任丧失,社会地位丧失等危机,通常被排斥在日常生活、工作及休闲活动和亲密关系之外[18]。 目前国内外精神卫生专业人员也在积极寻找降低精神疾病患者病耻感的措施,包括加强公众教育,消除偏见歧视,增加公众与患者的接触等。 近十年来,国内学者对精神疾病病耻感的研究也逐渐丰富起来,调查分析在精神疾病患者、家属、公众等不同人群中展开[19],研究内容涉及公众态度、患者感知到的病耻感水平、病耻感测量工具、病耻感产生机制及干预措施等。这些研究为提高精神疾病患者生活质量促进其疾病康复提供了理论指导。精神分裂症患者要成功地融入社会,很大程度上取决于公众对他的接纳程度[20]。 本次研究结果认为社会支持对精神分裂症患者感知病耻感以及采取相应的应对方式都有着重要的影响。 作为精神卫生专业人员,有必要对精神分裂症的病耻感予以充分重视,通过教育和宣传来促进社会公众对精神疾病知识的了解,消除歧视偏见,多给予患者理解、关爱和支持;除了系统的药物治疗,还应开展积极有效的心理治疗,进行社交技能训练,寻找身边可利用的社会支持,促进全面康复。

[1] 秦虹云,颜文伟.歧视和精神疾病[J].上海精神医学,2004,16(3):171.

[2] 王鹤秋,任志斌,顾成宇.精神分裂症患者病耻感的研究进展[J].浙江预防医学,2012,24(6):18-21.

[3] Satcher D.Mental health:a report of the surgeon general[R].Washington DC:Department o f Health and Human Services,1999.

[4] 胡荣,曾佳凤.精神分裂症家属病耻感及相关因素研究[J].中国健康心理学杂志,2012,20(4):502-505.

[5] Link BG,Gulhn FR,Struening EL,et al. A modified labeling theory approach to mental disorders:an empirical assessment[J]. American Sociological Review,1989,54:400-423.

[6] 肖水源.社会支持评定量表[J].中国心理卫生杂志,1993,7(增刊):42-46.

[7] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999,13(增刊):127-130.

[8] 克莱尔.现代精神分析“圣经”一客体关系与自体心理学[M].贾晓明,苏晓波,译.北京:中国轻工业出版社,2002:49-59.

[9] 李丽华.精神科门诊重性精神病患者及其家属病耻感调查[D].长沙:中南大学,2008.

[10] Lee S,Chiu MY,Tsang A,et al. Stigmatizing experience and structural discrimination associated with the treatment of schizophrenia in Hong Kong [J]. Social Science Medicine,2006,62(7):1685-1696.

[11] 张红彩,李峥,徐晖,等.精神分裂症患者病耻感的现状调查与分析[J].中国实用护理杂志,2011,27(11):72-75.

[12] Bolton J.How can we reduce the stigma of mental illness[J].British Medical Journal,2003,326(7386):57.

[13] Verhaeghe M,Black P,Bruynooghe K. Stigmatization and self-esteem of persons in recovery from mental illness:the role of peer support [J]. International Journal of Social Psychiatry,2008,54(3):206-213.

[14] 李季,薛雅卓,冯慧,等.精神分裂症患者感知病耻感及与社会支持的相关研究[J].现代临床护理,2011,10(3):8-10.

[15] 耿峰,董毅.精神分裂症患者病耻感影响因素分析[J].中国健康心理学杂志,2009,17(12):1413-1415.

[16] Link BG,Phelan JC. Conceptualizing stigma [J]. Annual Reviews,2001,27:363-385.

[17] 张倬秋,赖华,周茜,等.康复期精神分裂症患者病耻感与自我效能和应对方式的相关分析[J].精神医学杂志,2012,25(2):87-88.

[18] Jenkins JH,Carpenter Song EA. Awareness of stigma among persons with schizophrenia [J]. J New Ment Dis,2009,197(7):520-529.

[19] 阎铠娟,肖乐,谢侃侃,等.精神分裂症住院患者与社区患者感知病耻感水平对比[J].中国健康心理学杂志,2012,20(12):1772-1773.

[20] 蔡端芳,龙赟,童颜,等.恢复期精神分裂症的病耻感及影响因素研究[J].四川医学,2012,33(5):805-807.