严重侵蚀红壤区生态修复后植物群落组成变化

欧阳慧,黄荣珍,李 凤,朱丽琴,肖 龙,郭虎波,蔡乾坤

中国是世界上遭受土壤侵蚀最严重的国家,其中南方红壤区是仅次于黄土高原的第二大侵蚀退化区。地处赣江上游的赣中南地区,作为全国著名的革命老区,受贫困、人口压力和社会等多种因素影响,大面积的土地遭受严重土壤侵蚀,尤其是红壤成片严重退化、崩岗遍布,成为不毛之地的“红色沙漠”和南方红壤侵蚀的典型代表[1]。严重侵蚀退化的红壤地自身修复能力差,采取人工促进自然修复的方式成为恢复与重建该区脆弱生态系统的基本方法和途径。同时,经过改革开放以来的大力整治,该区的植被覆盖发生了巨大变化。森林植被群落的恢复与重建,在一定程度上改变了原有的生境条件,创造了崭新的森林环境,从而又反过来影响组成群落本身的物种和外貌结构等特征,促使群落类型的演变[2]。当前,我国亚热带红壤区生态修复工作主要集中在其土地退化的原因、过程、机理等方面的研究,而有关不同修复措施对植物群落组成和重要值的研究却鲜见报道[3-4]。本研究以江西省泰和水土保持站实施27a的不同生态修复措施林分为研究对象,在前期对其群落的林木直径分布,凋落物量与养分归还,固碳效益,群落多样性及稳定性等进行研究的基础上[4-6],着重对其植物群落组成和重要值变化规律进行研究,以期为江西及我国南方退化红壤的植被重建和生态修复提供科学依据和理论支撑。

1 研究区概况

试验地位于吉安市井冈山水土保持科技示范园(泰和县老虎山小流域)内,地理位置为东经114°52′—114°54′,北纬26°50′—26°51′,属中亚热带季风气候,多年平均雨量为1 363mm。无霜期288d,平均气温为18.6℃,极端最高、最低气温分别为40.4和-6℃,平均大于10℃的积温为5 918℃。老虎山小流域属平原面丘陵区,海拔高度介于80~200m,境内丘坡平缓,坡度多在5°左右,土壤类型为第四纪红色黏土发育而成的红壤,土层厚度一般为3~40m。

2 研究方法

2.1 试验材料

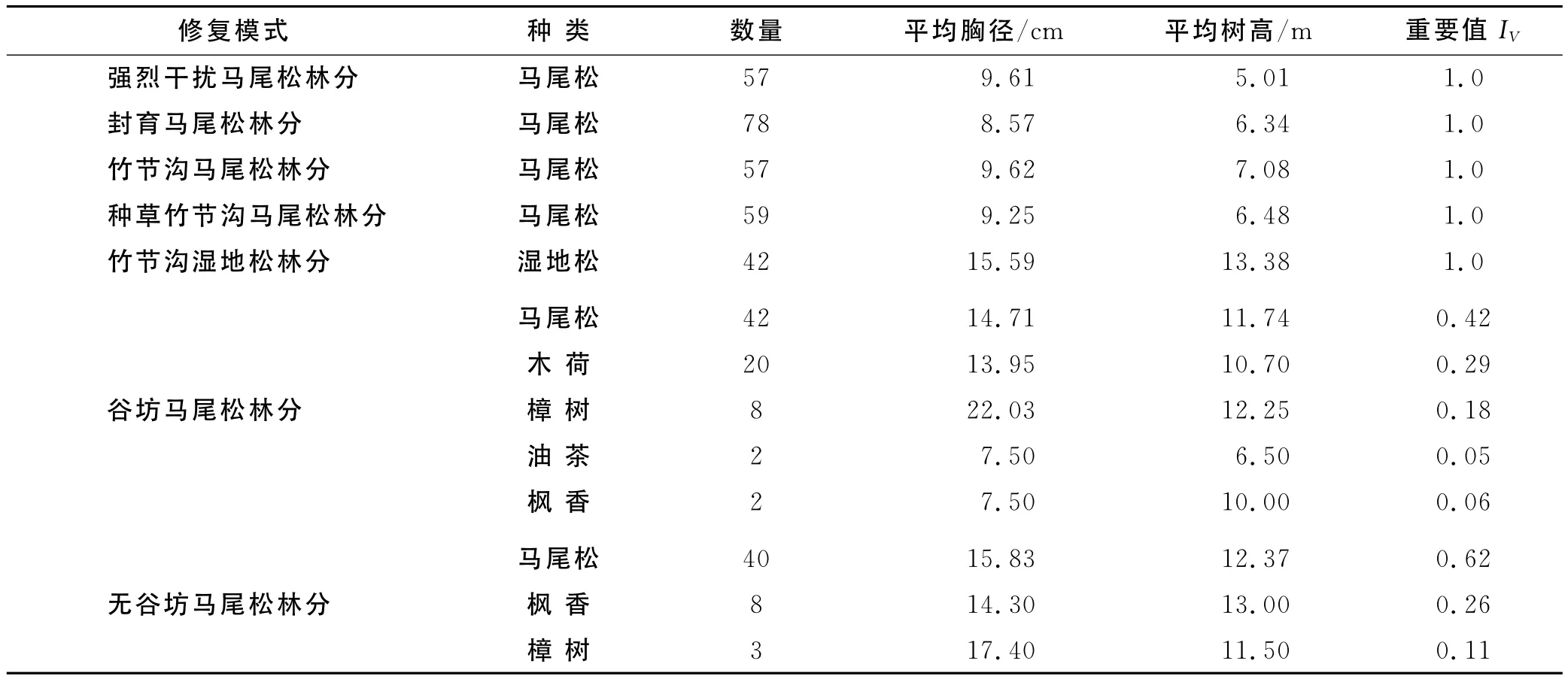

1983年底在试验地(Ⅰ层土壤全部剥蚀,Ⅱ层出露,地表无任何草灌,本底条件相似)进行穴垦整地,穴长、宽、深为20cm×20cm×20cm,1984年春选择马尾松(Pinus massoniana)和湿地松(Pinus elliottii)1年生苗木进行造林,总面积23.3hm2,株行距均为1m×1m,采取不同措施进行植被恢复。模式A:强烈干扰马尾松林分(对照,打松枝、耙松针,无任何抚育管理措施;模式B:封育马尾松林分;模式C:竹节沟马尾松林分(2000年开挖水平竹节沟,2010年重挖);模式D:种草竹节沟马尾松林分﹝带状种植百喜草(Paspalum natatum)﹞,带距2m,带宽0.6m、等高分布,百喜草株行距为20cm×20cm(2000和2010年分别开挖水平竹节沟);模式E:竹节沟湿地松林分(2000和2010年分别开挖水平竹节沟),模式F:谷坊马尾松林分(在沟道下游出口修建拦挡水沙、以抬高侵蚀基准面的水土保持措施,谷坊内水肥条件好植物群落逐渐由种植初期的马尾松针叶林演替为阔叶林为主的群落类型);模式G:无谷坊马尾松林分(即不在沟道修建谷坊,水冲土跑,立地水肥差,群落演替比谷坊样地慢)。试验基地各个样地的基本情况详见表1。

表1 试验样地基本情况

2.2 调查方法

2010年8月在6种不同修复模式试验区内分别设置3块20m×20m的样地,对胸径DBH>5cm以上树木每木检尺,记录其胸径、树高、冠幅等。并在每个标准地内按对角线法设立5个5m×5m样方调查灌木层植被,设置5个1m×1m样方调查草本层植被。调查的内容包括:乔木的株数、高度、盖度、胸径;灌木的株丛数、高度和盖度;草本植物的株丛数、盖度和高度。然后分别统计各样方内每个种的密度、盖度(包括乔木的基盖度)、高度,并分层统计各个种的频度,再计算各样方内每个种的相对密度(Dr)、相对盖度(Cr)和相对频度(Fr)。群落物种重要值(IV)测算公式[7]为:

3 结果与分析

3.1 生态修复后种群组成变化

3.1.1 乔木层组成的变化 所调查的6种不同修复模式试验区中,乔木层树种种类共有6种(表2),从植物群落类型来看,可分为针叶树、常绿阔叶树、落叶阔叶树。其中针叶树为人工种植起源的阳性马尾松和湿地松;常绿阔叶树种以山茶科、樟科的树种为主,山茶科有木荷(Schima superba)、油茶(Camellia oleifera);樟科有樟树(Cinnamomum camphora);落叶阔叶树种为高大的阳性树种枫香(Liquidambar formosana)。坡面林分中强烈干扰马尾松林分、封育马尾松林分、竹节沟马尾松林分、种草竹节沟马尾松林分的乔木整体高度不高,主要树种为马尾松。竹节沟湿地松林分植物群落组成亦较为简单,主要为湿地松。在谷坊马尾松群落中,树种主要有马尾松、木荷、樟树、油茶、枫香等,其中常绿阔叶树种占总种数的40.54%,落叶阔叶树种占总种数的2.704%;而无谷坊马尾松群落中常绿阔叶树种占总种数的5.88%,落叶阔叶树种占总种数的15.69%,其树种主要为马尾松、枫香以及樟树。

群落是一定空间内多个种群的有机集合,所以群落中物种之间的关系不仅是物种间竞争、协作的关系,也是各物种与其环境相互适应的结果,森林群落在不同的演替阶段,物种组成、数量等各个方面都会发生一定的变化,而这种变化最直接的体现就是构成物种的重要值的变化,重要值是一种综合性指标,是应用最广的物种特征值,它不仅可以表现某一种群在整个群落中的重要性,而且可以指出种群对群落的适应性[8]。某一植物的重要值越大,表明该植物在样地中的优势越大。一般而言,一个样地内物种数越少,重要值越大。而在实际研究中,重要值常用于分析优势种的集中程度[9]。

从表2可以看到,强烈干扰、封育、竹节沟、种草竹节沟马尾松林分及竹节沟湿地松林分乔木层树种单一,目的树种为唯一的优势种;相对于无谷坊马尾松林分,谷坊马尾松林分中马尾松重要值比前者小0.20,相应地,阔叶树重要值比前者大0.20,表明修建谷坊后泥沙淤积、水分养分被拦截,土壤的肥力条件得到改善,其中阳生先锋树种马尾松显现出被替代为地带性阔叶树的倾向。无谷坊中落叶阔叶树枫香重要值为0.26,而谷坊的为0.06,相差4倍多,表明谷坊植被演替速度快于无谷坊植被,阔叶树的组成以地带性的常绿阔叶树为主。

表2 研究区不同修复模式乔木层组成变化

3.1.2 灌木层组成的变化 通过表3可以看出,不同修复模式下灌木层组成和重要值差异显著,强烈干扰马尾松林分由于存在严重的人为扰动,林下除了阳性先锋树种马尾松萌芽苗以外,无其它灌木种类。而封育、竹节沟、种草竹节沟、谷坊和无谷坊马尾松林分及竹节沟湿地松林分的灌木层种群组成发生巨大变化,重要值也各自不同。坡面林分中以竹节沟湿地松林分灌木种类最多,主要为木荷、枫香、湿地松、樟树、檵木(Loropetalum chinensi)、白檀(Symplocos paniculata)、野栀子(Gardenia jasminoides)、冻绿(Rhamnus wtilis)、野 漆 树 (Toxicodendron succedaneum)、赤楠(Syzygium buxifolium)、枸骨(Ilex cornuta)、菝葜(Smilax china)、山莓(Rubus corchorifolius)、石楠(Photinia serratifolia)、越橘(Vaccinium vitisidaea)、桂花(Osmanthus fragrans)、乌桕(Triadica sebifera)、杜鹃(Rhododendron simsii)、金丝桃(Hypericum monogynum)、合 欢 (Albizia julibrissin)等较耐荫树种。从表3可见,竹节沟湿地松林分灌木层的重要值体现出较为分散的特征,多数物种的重要值均在0.03左右,灌木种类中重要值最大的是耐半荫常绿的野栀子,其次是喜光落叶的白檀,重要值最小的为耐半荫落叶的湿地松幼苗,3者分别为0.12,0.11和0.02;其中封育马尾松林分灌木种类与竹节沟湿地松林分接近,马尾松为常绿树种,湿地松为落叶树种,受乔木层的影响,两种林分下耐荫树种生长优势较大,但优势种类不一致,在封育马尾松林分中,以耐半荫常绿的冻绿的重要值最大,喜阴常绿的檵木次之,分别为0.16和0.12,这主要由于试验区降雨相对集中,主要分布在4—6月,雨季以后土壤较为干燥,且封育马尾松林乔木层郁闭度较大,因此耐旱,耐荫性较强的冻绿、檵木分布较广。另外,两种林分中种群优势种不一致,与二者的成因有关,竹节沟湿地松林分在2008年初冰雪霜冻灾害中部分湿地松被压倒,留下大小不等的天窗,之后林下灌木种类明显增加,种群趋向复杂,而封育马尾松林分长期受到免干扰保护,尤其是林地土壤免于干扰和破坏,使得灌木种子能够顺利萌发、定植和发展。由表3可知,在种草竹节沟马尾松林分中,灌木种类有所增加,以耐半荫落叶的白栎(Quercus fabri)重要值最大,耐半荫常绿的马尾松萌芽苗次之,分别为0.31和0.27;竹节沟与种草竹节沟马尾松林分相比,竹节沟马尾松林分中马尾松萌芽苗为典型的优势种,重要值为0.50,而种草竹节沟马尾松林分马尾松萌芽苗的重要性明显下降,重要值下降了0.23。说明种草改善了土壤的肥力状况,增加了灌木种类的入侵和繁衍,起到了更好的恢复效果。分析得出,灌木层中各物种重要值分布不一致,虽然位居前列的为较耐荫灌木种占据一定的重要值比例,但种类数量较少、且其他树种的重要值之和亦占有相当的比重,故灌木层的物种优势度较为分散,一方面体现灌木层的多样性优于乔木层,另一方面也体现了植物群落组成的现状;在沟道林分中,谷坊和无谷坊马尾松林分相比,同样以较为耐荫的树种优势度更大,其灌木种类增加超过1/3,但各种类重要值差异悬殊,谷坊马尾松林分林下灌木以耐半荫常绿的木荷占绝对优势,重要值为0.58,剩下的22种均为少量较均匀分布;无谷坊马尾松林分中灌木层重要值的分布情况大体一致,檵木优势最大,重要值为0.21,其他灌木的重要值在0.08左右,说明改善水肥条件可以极大增加灌木种类。

3.1.3 草本层组成的变化 由表4可以看出,不同修复模式下草本层组成变化不太明显,相较于灌木层其多样性变化波动小,采取的修复措施主要集中在乔木和灌木中产生影响。其中,在强烈干扰马尾松林分中,由于人为的干扰,不利于草类着生和繁殖,导致无任何的草本植物。在各个修复模式中,草本层种类总体上相对较少,且在林地上只有零星分布。对于封育马尾松林分,由于林地土壤免于干扰和破坏,耐贫瘠的鹧鸪草草本种子能够顺利萌发、定植和发展,使其总盖度达到40%。种草竹节沟与竹节沟马尾松林分相比,扣除人工种植的百喜草,草本盖度为10%,而竹节沟只有6%,说明种草竹节沟林分种草改善了土壤的肥力状况,修复效果较为显著。在竹节沟湿地松林分修复模式中,由于乔木层和灌木层生长良好,在光照和养分等多重因素影响下,林下植被受到影响,尤以草本层中阳性植被影响最大,总盖度只有10%。对于无谷坊和谷坊马尾松林分,两者差异显著,无谷坊马尾松林分草本层的总盖度达到了90%,而谷坊马尾松林分,同样受到林上植被的影响,强阳性的芒萁优势度明显减少,总盖度为8%,与无谷坊相比,草本植被总盖度相差达到11倍之多,且草本种类无谷坊也多于谷坊。在谷坊中,乔木层和灌木层种群种类丰富,群落建群种对其内部小环境具有强大的营造作用,进而对林下植物的种类构成及其重要值排序产生较大影响,即林下草本植物种类的多少及它们重要值排序随乔木层、灌木层的变化而变化,显现出当林冠层立木株数多,郁闭度大,则林下植物种类少,反之植物种类多。

表3 不同修复模式灌木层组成变化

表4 不同修复模式下草本层组成

4 结论

在坡面林分中,不同生态修复模式群落结构层次简单,从总的趋势看,灌木层和草本层的个体数量都伴随着乔木层的发展发生波动性变化,实施不同修复措施后灌木层和草本层的群落物种组成和重要值各异,这与树种对群落生境的生态学、生物学适应有关。

在沟道林分中,谷坊和无谷坊马尾松林分植物群落物种增加明显,尤以谷坊为优。这主要由于谷坊马尾松林分地处沟道底部,承接了上游坡面冲刷来的水份、土壤和养分,水、肥等小生境条件较好,利于植物的生长,植被正向演替快,有利于整个群落结构组成与功能水平的不断提高,且朝着复杂化、多层次的方向发展。

对于赣中南红壤退化侵蚀地,马尾松作为当地乡土树种,其对干旱贫瘠等恶劣环境具有较强的抗逆性,因此处于强烈干扰等恶劣环境下的马尾松林的集中表现出低矮、层次结构简单等共同特点。通过采取生态修复措施后,群落的小生境(如土壤状况、林窗情况、地形地貌等)产生深刻变化。以竹节沟湿地松群落较为突出,其灌木层物种重要值的分布情况与其他修复模式有较大的差别。作为外来树种,湿地松抗逆性不如马尾松,2008年春的雨雪冻害致其大面积倒伏,虽留下大小不等的天窗,但结果也极大地丰富了灌木层植被种类与数量。因此,在生态修复过程中,先前种植的先锋树种马尾松、湿地松成林后,可以采取人工间伐等辅助措施,以改善林下植被光照状况、增加其营养空间,增加林下植被种类与多样性,从而加速其植被的更新和演替,这也为回答“从根本上解决‘远与近’,‘林中流’及‘空中森林’的现状与问题”[10]提供了直接的参考和借鉴。

[1] 黄荣珍,李凤,肖龙,等.退化第四纪红黏土重建马尾松林恢复27年后林分直径分布模型研究[J].水土保持研究,2011,18(5):128-131.

[2] 王昭艳,左长清,杨洁,等.第四纪红壤侵蚀区优良水土保持草本植物的选择与评价[J].草业科学,2008,5(5):87-91.

[3] 杨洁,谢颂华,喻荣岗,等.红壤侵蚀区水土保持植物配置模式[J].中国水土保持科学,2010,8(1):40-45.

[4] 黄荣珍,樊后保,李凤,等.人工修复措施对严重退化红壤固碳效益的影响[J].水土保持通报,2010,30(2):60-64.

[5] 李凤,黄荣珍,樊后保,等.退化第四纪红黏土重建森林恢复27年后群落多样性及稳定性研究[J].水土保持学报,2011,25(3):189-192.

[6] 刘文飞,樊后保,黄荣珍,等.红壤侵蚀区不同生态修复措施对凋落物量及其养分归还的影响[J].水土保持学报,2012,26(1):58-61.

[7] 王育松,上官铁梁.关于重要值计算方法的若干问题[J].山西大学学报:自然科学版,2010,33(2):312-316.

[8] 谢春平,方炎明.将石自然保护区乌冈栎群落组成与结构分析[J].西南林学院学报,2009,29(5):1-7.

[9] 谢春平,方彦,方炎明.乌冈栎群落垂直结构与重要值分析[J].安徽农业大学学报,2011,38(2):176-184.

[10] 赵其国.闽西南及赣南地区水土流失问题的思考与建议[J].中国水土保持,2006(8):1-3.

——石柳谷坊