两种仿真固沙灌木防风效应的野外观测

刘虎俊,朱国庆,郭春秀,马 瑞,孙 涛,王多泽,袁宏波,李学敏,刘开琳

我国干旱区面积约占陆地面积的32.8%,风沙是引发该区域自然灾害的重要因素之一[1]。控制风沙危害对于干旱区工农业生产和人居环境改善具有重要意义。防风治沙依其所用材料,可分为工程(机械)治沙和生物治沙,而工程(机械)治沙则主要应用沙障防风固沙。植物治沙措施往往需要以工程措施为前提,植物治沙技术的应用必须有工程措施的辅助[1-3]。在干旱缺水地区,生物措施经常无法实施,或强行应用植物治沙,这不但没能起到防沙治沙的作用,反而大量消耗地下水,成为植被退化、土壤风蚀、环境恶化的隐性因素[4]。国内外对于沙障材料及其防风固沙原理的研究不断探索与完善,然而因为环境严酷性和多样性,效益高的沙障材料相对还是比较少,国内沙障所用材料主要还是芦苇、麦草和黏土等,存在易老化、运输及施工困难等缺点[5-10],选用新材料替代传统的固沙材料已经成为防沙治沙中亟待解决的重要问题。现在已有塑料、尼龙网等新型材料沙障应用于防风固沙[11],但因成本较高,残留影响环境等问题而无法大面积推广使用。仿真植物在园林绿化中已经使用,这类仿真植物侧重于形态、观赏和灯光的搭配,运用于防风固沙领域的仿真植物研究则更少[12]。仿真固沙灌木结合多种植物构件优势组合而成,是化学固沙的立体化,也是植物固沙的工程优化。应用仿真固沙灌木建立防风固沙林,“植株”随时可以移动,配置结构基本不受立地条件限制,极大方便了防风固沙林效能研究,也为灌木林防风固沙机理的野外模拟研究提供了材料,是一种植物固沙原理与机械固沙方法的尝试性结合。本研究对所观测的两种类型仿真固沙灌木在野外条件下的配置及组合的风速进行分析,探讨两种仿真灌木防风固沙林的作用、影响因子及其相互关系,确定仿真固沙灌木防风固沙功能,为其在干旱区风沙危害防治、固沙林建立与应用研究提供参考。

1 研究区概况

试验观测地设在我国西北干旱荒漠区的甘肃省民勤治沙综合实验站。该区域年平均降水量116.2 mm,年平均蒸发量2 643.9mm;年平均有风的记录占99.23%,≥5.0m/s起沙风占全年有风日数的13.08%,4—5月份为大风和沙尘暴多发月份。其境内没有地表水,通过大量开采地下水来维持农业生产,造成了区内地下水位降低,已经由建国初期的1~3m下降到2007年的22.66m[4]。在地下水位不断下降的背景下,生物治沙措施的应用受到限制,沙障应用已成为该区域防风固沙的重要而成功的措施。

2 研究方法

2.1 试验地选择

野外观测实验场设在甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站的近地面风沙观测场附近(38°37′44″N,102°55′10″E)。实验布设在两个流动的新月形沙丘链上,处于上风向(NW风)的沙丘高约5m,总宽230m,迎风坡宽约160m,沙丘中部坡度约13°;处于下风向的沙丘高约6m,总宽260m,迎风坡宽约120m,沙丘中部坡度约18°;丘间距宽约300m,分布盖度约5%的沙蒿(Artemisia sphaerocephala),为假戈壁,地面平坦。观测场周围建有永久性气象站,设有高50m的沙尘暴观测塔,地面布置垂直集沙仪和风速梯度观测系统等。

2.2 试验材料与试验设计

2.2.1 试验材料 仿真固沙灌木(也称为“灌木形沙障”)是以高分子聚合材料,添加抗老化剂加工而成。仿照天然灌木构型,两种仿真固沙灌木都为无主干型,无主干,所有主枝下部集中到一起,凝结于根部。根部做成独根,根自上而下,逐渐变细,直径为3~4cm。

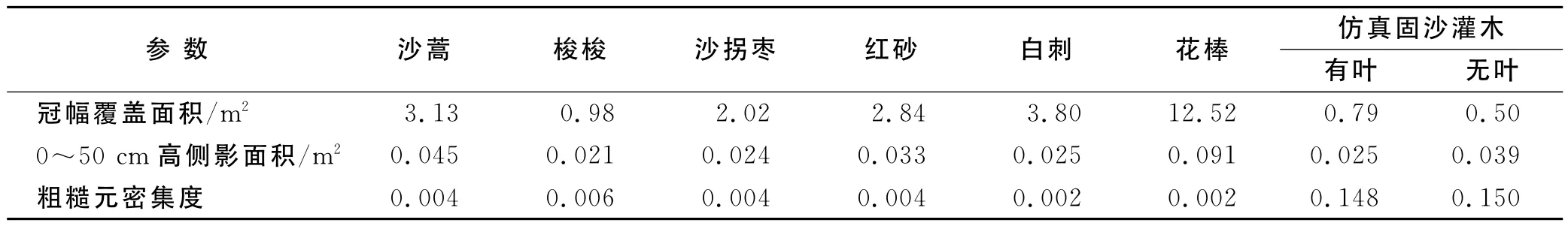

有叶仿真固沙灌木只分成二级枝序,叶充当二级枝,主枝有20~25枝,主枝等长,自基部向梢处逐渐变细,枝的直径为2~3mm,主枝上不再分二级枝,直接在枝上连接叶,每片叶等长,等宽;叶扁平,长7cm,宽0.6~1.0cm,叶形呈披针形,每根主枝上有4~6片叶,叶充当一级枝。枝叶共同构成仿真固沙灌木构型及枝序结构,形成无主干,枝叶共同组成二级枝系的仿真固沙灌木。在制作时,首先根据设计用钢丝做成骨架,枝叶内所包裹的钢丝粗度相同,使仿真固沙灌木的整个植株和枝系能够按设计开合、挺立,并具有韧性,在风吹过后仍能够保持原型。然后注塑,枝做成圆形,叶则做成扁平的披针形,整株仿真固沙灌木的骨架为钢丝,所以可以集束,将其运至应用现场时,可以根据天然灌木的分枝角度,按需要将整体植株分开。参考所观测分析灌木的分枝角、枝的方向和叶的方向进行组合,可以形成多种构型的“灌木”。为了说明仿真植物的特性,应用植物防风效益参数[12-15],计算仿真植物的侧影面积等参数。有叶仿真固沙灌木为半球形,高0.50m,完全展开的冠幅覆盖面积为0.79m2,疏透度28.5%。有叶仿真固沙灌木的侧影面积等于白刺(Nitraria tangutorum),小于花棒(Hedysarum scoparium)、沙蒿和红砂(Reaumuria kaschgarica),约是梭梭侧影面积的1.19倍,约是沙拐枣(Calligonum mongolicum)的1.04倍(表1)。

无叶仿真固沙灌木构型主要参考沙蒿的结构与枝系格局,但没有任何叶结构,只用枝构成仿真固沙灌木。无叶仿真固沙灌木为无主干丛形,地下与地上部分总长度为80cm,地上部分高40cm,分为三级枝序,第三级枝全部集中到一起,凝结于根部;根与有叶型仿真固沙灌木相同,做成直根,没有二级根,没有任何侧根,根直径为3~4cm;各级枝序内枝等长,三级枝有20枝,长度为40cm,自基部向枝梢逐渐变细,枝的直径为2~3mm,三级枝上连接二级枝,二级枝等长,长度为15cm,枝的直径为1~2mm;一级枝长5cm,枝的直径为1mm;每枝三级枝上有3枝二级枝,每枝二级枝上有9枝一级枝,形成无主干,三级枝系的仿真固沙灌木。在制作时,首先根据设计用钢丝做成三级枝和二级枝组成的植株骨架,三级枝和二级枝内所包裹的钢丝粗度相同,钢丝做成灌木雏形后再注塑,二级枝和三级枝做成圆形、通直,但可以根据需要弯曲成不同形状,使仿真固沙灌木的整个枝系能够随意成形,并可挺立,具有韧性;一级枝内没有钢丝,一级枝做成25°的曲度。整株仿真固沙灌木的骨架为钢丝,可以集束,当将其运至应用现场时,根据天然灌木的分枝角度,按需要将整体植株分开形成相同高度梯度和形状的仿真固沙灌木。仿真固沙灌木为无主干多分枝灌木形态,具有韧性,在风吹后仍能够保持原型。无叶仿真固沙灌木地上高度为40cm,冠幅为40cm×40cm,冠幅覆盖度为0.50m2,疏透度34.5%。无叶仿真固沙灌木的侧影面积等于沙蒿的0.78倍,是梭梭的1.85倍,沙拐枣的1.63倍,红砂的1.18倍,白刺的1.56倍,花棒的0.42倍,有叶仿真固沙灌木的1.56倍(表1)。

表1 沙旱生灌木与仿真固沙灌木的粗糙元密集度及冠幅覆盖度比较

2.2.2 计算指标 植物真正挡风效应来自于迎风方向的侧影面积,垂直投影面积比率(覆盖度)并不能准确描述植物挡风阻沙效应,基于植物侧影面积的粗糙元密集度更适合描述植被覆盖对地表的保护[15-20]。在野外观测过程中,发现相对疏透度植物侧影面积也更容易测定。因此,本研究主要引用侧影面积和粗糙元密集度来描述植被特征,比较分析植物的防风效应。

(1)侧影面积(A)。侧影面积为植株平均高度与之迎风面宽度乘积,计算公式为:

式中:Hi——植株第i段高度;Wi——第i段迎风面宽度。

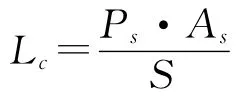

(2)粗糙元密集度(Lc)。粗糙元密集度为单位面积内的植物侧影面积,计算公式为:

式中:Ps——地表面积S内的植株数目;As——植株的平均侧影面积。

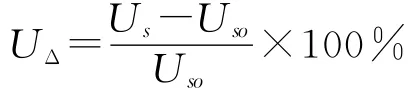

(3)相对风速或风速削减率(UΔ)。计算公式为:

式中:UΔ——被测者相对风速或风速削减率;Us——对照风速;Uso——林中或株后风速。

2.2.3 试验设计 观测时间为2009年10月和2010年5月,观测和测定内容包括:使用野外便携式防沙风速廓线仪(ZL 02261931.3)观测记录,观测高度为0~1m,每10cm设置一组风杯,观测记录风速。在沙丘迎风坡下部(距坡脚3m)、中部(距坡脚13m)和上部(距坡脚23m)的沙障内分别设置观测点,对照设在相应沙丘中部的裸沙地上,观测期的风速区间为3.00~10.70m/s。当沙面有明显流沙活动时进行风速记录,记录间隔为每2秒1次,数据处理应用软件Excel进行对比分析。仿真固沙灌木林的设置参考植物防风固沙林相关的研究结果[16-20],设置成完全固定流沙的林地。根据民勤流沙固定80%所需植被覆盖度为30%[4],计算灌木株数,同时计算粗糙元密集度,比较仿真灌木结构特征(表1)。选择了高度和冠幅及大体形态与仿真固沙灌木相近的沙蒿比较两者下风向风速与旷野风速变化。因沙蒿有叶,其树冠密度大于仿真固沙灌木,疏透度约为40.0%。

3 结果分析

为了比较仿真固沙灌木的防风效应,野外观测了单个仿真固沙灌木周围的风速变化,选择沙蒿作为对照植物。在野外选择高度与仿真固沙灌木相近的沙蒿,将无叶仿真固沙灌木、有叶仿真固沙灌木和沙蒿设置在同一水平线上,在下风向距仿真固沙灌木和沙蒿不同间距观测不同高度的风速,同时旷野观测风速作为对照。所观测风的风向为WN或N风,与当地主风向一致。

3.1 两种仿真固沙灌木与沙蒿对风速影响比较

通过对两种仿真固沙灌木和与其高度和冠幅相似的沙蒿上风向与下风向风速观测,计算风速变化率,分析防风固沙效应。

3.1.1 无叶仿真固沙灌木削减风速 观测下风向1 H(H为仿真固沙灌木或沙蒿高度,下同)的风速,沙蒿的平均风速变异系数为36.43%,大于仿真灌木。当风速为5.1~6.2m/s和3.0~3.3m/s,40cm 高度的仿真固沙灌木平均削弱风速都大于沙蒿。在风速为5.1~6.2m/s时,20cm高度的仿真固沙灌木平均削弱风速大于沙蒿,最大为1.1倍。当风速为3.0~3.3m/s,40cm高度的沙蒿降低风速是仿真固沙灌木的4.5倍。但两者降低风速率差异不显著(图1)。对于不同的风速等级,无叶仿真固沙灌木和沙蒿都可削弱风速。

图1 无叶仿真固沙灌木和沙蒿不同高度的风速削减率比较

3.1.2 有叶仿真固沙灌木削减风速 有叶仿真固沙灌木对风速的平均削减率达到了15.79%,最大削减风速率达50.23%。沙蒿最大削减风速率为62.10%。当风速为5.1~5.5m/s,在20cm高度,仿真固沙灌木平均削弱风速分别是3.3~4.8m/s和2.2~3.3 m/s的1.0和0.5倍。在40cm高度,风速为5.1~5.5m/s,3.3~4.8m/s和2.2~3.3m/s,仿真固沙灌木平均削弱风速分别是沙蒿削减风速率的0.67,0.91和0.60倍。在5.1~5.5m/s风速范围,有叶仿真固沙灌木平均削减风速率最大,是2.2~3.3m/s风速变化范围削减风速率的2.8倍。在40cm高度,沙蒿降低风速最大的风速等级范围在3.3~4.8m/s,而仿真固沙灌木降低风速最大的风速等级范围是5.1~5.5m/s。但统计分析结果显示有叶仿真固沙灌木和沙蒿降低风速率差异不显著(图2)。

图2 有叶仿真固沙灌木和沙蒿不同高度的风速削减率比较

3.2 两种仿真固沙灌木对风速影响比较

统计分析有叶和无叶仿真固沙灌木在40cm高度的相对风速,无叶仿真固沙灌木平均削减风速率为15.92%,而有叶仿真固沙灌木削减风速率则为14.95%(表2)。虽然两种仿真固沙灌木削减风速率有所不同,但统计分析的差异性不显著(p<0.05)。在可信度p<0.1,则两种仿真固沙灌木减弱风速率的统计分析结果差异性为较显著。在不同风速等级,无叶仿真固沙灌木和有叶仿真固沙灌木平均削减风速率不同。风速为2.2~3.3m/s,无叶仿真固沙灌木平均削减风速率约为有叶仿真固沙灌木平均削减风速率的2倍,但差异不显著(p<0.05)。在风速为3.3~4.8m/s,有叶仿真固沙灌木削减风速率大于无叶仿真固沙灌木,但差异也不显著(p<0.05)。有叶仿真固沙灌木和无叶仿真固沙灌木平均削减风速率变异系数相差39.03%,有叶仿真固沙灌木降低风速能力相对比无叶仿真固沙灌木稳定。在风速5.1~5.5 m/s范围时,有叶仿真固沙灌木削减风速率大于无叶仿真固沙灌木,但是t检验结果表明,二者差异不显著(p<0.05)。

表2 有叶仿真固沙灌木与无叶仿真固沙灌木削减风速率的差异性检验

4 结论

(1)仿真固沙灌木根据植物固沙原理,综合油蒿、梭梭和花棒等多种灌木结构与形态,采用高分子聚合材料加工而成,兼有机械沙障和灌木优点,是一种新型防风固沙材料。但是目前植物防风固沙体系设置以及效益估算都是以植被覆盖度[1,16-20]为前提,参考对民勤地区流沙固定的植物覆盖率进行仿真固沙林设置,结果计算的防风固沙林植株数量偏大。通常植物防风效能都应用疏透度进行比较,近年来应用侧影面积和粗糙元密集度等指标进行植物防风效应分析。本研究引用侧影面积和粗糙元密集度比较分析仿真灌木防风效益,分析结果表明,疏透度和侧影面积变化与防风效能相一致。有叶仿真灌木侧影面积小于无叶仿真灌木也小于沙蒿,但风速削减率较大,其疏透度为28.5%小于无叶仿真灌木和沙蒿,这与防护林带疏透度为30%的防风效能最佳[21]的结论相近。有叶仿真固沙灌木侧影面积为0.025m2,应该是相对较优的仿真灌木参数指标。侧影面积和粗糙元密集度相对比较容易观测与计算,应用其分析植物防风效能方便准确。

(2)仿真固沙灌木与沙蒿平均削弱风速率比较相对较低,但统计分析结果差异不显著。在不同风速条件下无叶仿真固沙灌木降低风速率变异系数较小,较沙蒿更能稳定的降低风速。在40cm高度,有叶仿真固沙灌木削减风速率最大的风速范围是5.1~5.5m/s。沙蒿降低风速最大的风速范围是3.0~4.8m/s。在风速为2.2~3.3m/s时,高度和冠幅相近的沙蒿降低风速率小于有叶仿真固沙灌木,这主要是其构型和枝系格局以及冠内分枝密度不同。仿真固沙灌木不同高度和不同风速的降低风速率不同,其构件、枝系结构和形状与天然灌木比较还有待优化。

(3)无叶仿真固沙灌木的平均防风效能低于有叶仿真固沙灌木,二者消减风速率都随风速增加而增大。但是,在20cm高度,无叶仿真固沙灌木最大降低风速达75.08%,有叶仿真固沙灌木最大削减风速率达50.23%。无叶仿真固沙灌木和有叶仿真固沙灌木的冠形都是半球体,但两者的枝系格局不同,在风速较低时,无叶仿真固沙灌木削减风速率高于有叶仿真固沙灌木,而当风速大于5m/s时,有叶仿真固沙灌木削减风速率则较大。有叶仿真固沙灌木只有两级枝,但二级枝类似于叶,风速降低率较大,其枝叶中都有钢丝,枝条弹性较低,对风的阻障作用相对较大。证明了唐艳等[20]提出的冠层形态、茎枝的柔韧性、叶片的形态特征种因素导致不同植物类型阻沙能力的差异,植物柔韧性影响其防风固沙功能,也说明阻沙体结构复杂程度决定其防风阻沙能力大小。这与国内外大多研究结果相一致[14,17]。

[1] 张奎壁,邹受益.治沙原理与技术[M].北京:中国林业出版社,1989:1-83.

[2] 王涛.走向世界的中国沙漠化防治的研究与实践[J].中国沙漠,2001,21(1):1-3.

[3] 李振山,倪晋仁.风沙流研究的历史、现状及其趋势[J].干旱区资源与环境,1998,12(3):89-96.

[4] 常兆丰,刘虎俊.综合治沙的实践及其讨论[J].防护林科技,1998(4):32-34.

[5] 李振山,董志宝,陈广庭.风沙运动模拟研究的进展[J].干旱区研究,1997,14(1):63-67.

[6] 屈建军,凌裕泉,俎瑞平,等.半隐蔽格状沙障的综合防护效益观测研究[J].中国沙漠,2005,25(3):329-335.

[7] Wang Xunming,Dong Zhibao,Chen Guangting.On efficiency of sand-controlling system along the Tarim Desert High-way in Taklamakan Desert[J].Journal of Arid Environments,2000,10(2):141-150.

[8] Qiu Guoyu,Lee I B,Shimizu H,et al.Principles of sand dune fixation with straw checkerboard technology and its effects on the environment[J].Journal of Arid Environments,2004,56(3):449-464.

[9] Wang Zhengting,Zheng Xiaojing.A numerical simulation of fluid flowing through a windbreak[J].Key Engineering Materials,2003,243/244:607.

[10] 孙其成,王光谦.风沙运动的计算机模拟[J].科学通报.2001,46(3):254-256.

[11] 马全林,王继和,詹科杰,等.塑料方格沙障的固沙原理及其推广应用前景[J].水土保持学报,2005,19(1):36-39.

[12] 孙涛,王继和,满多清,等.仿真固沙灌木防风积沙效应的风洞模拟研究[J].水土保持学报,2011,25(6):49-54.

[13] 何明珠,王摇辉,张景光.民勤荒漠植物枝系构型的分类研究[J].西北植物学报,2005,25(9):1827-1832.

[14] Wilson J D.On the choice of a windbreak porosity profile[J].Boundary-Layer Meteorol,1987,38(2),37-49.

[15] 黄富祥,王明星,王跃思,等.植被覆盖对风蚀地表保护作用研究的某些研究进展[J].植物生态学报,2002,26(5):627-633.

[16] 修竹奇,刘明义,刘艳军.植物网格沙障防风固沙试验研究[J].中国水土保持,1995(8):33-34.

[17] 何洪鸣,周杰.防护林对沙尘阻滞作用机理分析:建立微分的动态模型[J].中国沙漠,2002,22(2):197-200.

[18] 杨文斌,卢琦,吴波.低覆盖度不同配置灌丛内风流结构与防风效果的风洞实验[J].中国沙漠,2007,27(5):791-796.

[19] 马瑞,王继和,刘虎俊,等.不同密度梭梭林对风速的影响[J].水土保持学报,2009,23(2):249-252.

[20] 唐艳,刘连友,屈志强,等.植物阻沙能力研究进展[J].中国沙漠,2011,31(1):43-47.

[21] 金文,王元,张瑞.疏透型防护林绕林流场的PIV实验研究[J].流体力学实验与测量,2003,14(4):56-62.