汉语音节累积词频对同音字听觉词汇表征的激活作用*

方 杰 李小健 罗畏畏3,

(1广东财经大学人文与传播学院, 广州510320) (2华南师范大学心理学院, 广州510631)

(3南海第一职业技术学校, 佛山 528216)

1 引言

1.1 同音词的听觉词汇通达

同音异形(heterographic), 即一个语音与多个不同字形的词对应, 不仅是汉语最主要的同音词现象, 而且占了大部分(约73%)的汉语音节。例如, 统计《现代汉语常用词词频词典》(刘源 等, 1990; 以下简称《词频词典》), 可以发现包含两个或两个以上同音字的音节平均有5.67个同音字(中位数是7.5个), 多者例如音节/yì/对应48个汉字。拼音语言的同音异形词较少, 词汇歧义较多出于同音同形(homographic)。为了具有可操作性, 本文谈到的汉语音节是带声调的(音/ma1/与/ma2/是不同音节),单音节“词”和“字”, 都是指中文信息处理词切分意义上的单字词(见刘源等, 1990; 孙茂松等, 2001;注意到有些汉语研究者不主张采用词的概念, 例如徐通锵, 1997)。由于异形词(字)是汉语同音词(字)的主体, 是本文的研究对象, 以下除特别说明, 同音异形词(字)就简称同音词(字)。

对于词汇加工的主要途径(例如言语产生, 视觉言语理解, 听觉言语理解), 在同音字上只有听觉言语理解才存在词汇通达障碍。这是因为, 无论采用Jay (2003)定义的词汇通达(lexical access), 还是采用McClelland和Rumelhart (1981, 1982)的互动激活模型(interactive-activation model), 词汇通达都指获得词义(至少获得部分词义), 而当听觉通道输入一个孤立的同音词语音时, 心理词典不可能给语音确定唯一对应的词义, 也就无法通达词义。言语产生是从意思出发产生语音, 所以没有词义问题; 视觉言语理解可以通过视觉输入的字形直接识别词义(陈宝国, 王立新, 彭聃龄, 2003), 也没有词义问题。可见, 同音异形词的通达障碍只在听觉理解中发生。

1.2 听觉词汇通达中的同音词表征激活

虽然同音字难以通过听觉来通达词义, 但是汉语的日常口语交流并没有因为同音字的存在而产生听觉理解的障碍。研究者通常把这归结于语境等词汇之外的信息起作用(周治金, 陈永明, 杨丽霞,2002; 仲晓波, 吕士楠, 2003; 闫国利, 孙莎莎, 崔磊, 白学军, 2013)。然而, 有研究发现, 词汇本身的信息也对听觉言语理解起作用(Li & Yip, 1998; 舒华, 唐映红, 张亚旭, 2000; 李小健, 王文娜, 李晓倩, 2011)。Swinney (1979)发现同音异形词的多重意义可以并行通达, 语境不能直接影响歧义词的加工,选择符合语境的词应当是发生在多个词都被激活之后, 并据此提出了同音词多重通达(Multiple Access)模型。舒华等(2000)发现在无语境的条件下,汉语双音节同音词的听觉加工就具有多重激活特点, 同音的两个词义激活没有受到意义相对频率的影响。Rayner和Frazier (1989)提出同音词语义顺序通达(Ordered Access)模型, 强调了词的主要意义(Dominant Meaning)的主导作用, 认为同音歧义中的相对高频为主要意义, 应当先激活, 相对低频的次要意义(Subordinate Meaning)稍后才激活, 语境在词汇通达后的整合阶段才起作用。武宁宁和舒华(2001)发现在无语境的条件下, 同一语音表征的两个词都可以被激活, 同音词的主要意思比次要意思更快被选择。这些观点虽然没有严格区分词汇通达(语义水平)与表征激活(知觉水平如语音表征、字形表征等), 但还是反映出同音的歧义可以进入不同激活状态, 说明同音词在词汇通达前可以受词汇自身的主、次要意思影响, 进入不同的激活状态。在一些日常的口语理解现象比如“鸡尾宴现象”中, 人们有时甚至可以在无意中听明白自己特别敏感或关注的声音, 无需语境就能通达词义。

不能通达的或者有待通达的词汇能够得到不同程度的加工, 这一现象可以概括为词汇不同表征的激活。从词的形式(word form)来说, 字形表征、语音表征可以有不同的激活。例如有研究报道视觉词汇判断的音、义、形各有不同的激活时间点(陈宝国等, 2003)。从通达的过程来说, 加工环节的不同阶段可以形成局部表征。例如有研究指出言语产生依顺序可以分解出概念(concept)、词条(lemma)、词位(lexeme)和语音(phonology)等环节, 相应就有概念表征、词条表征、词位表征和语音表征等(Caramazza, Costa, Miozzo, & Bi, 2001)。这不但提示我们词汇表征的激活(activation of lexical representations)可以与词汇通达不同, 而且提示我们词汇表征是可以分解的, 通过考察词汇不同表征的激活可以了解词汇通达的各个局部过程, 最终了解同音字表征及其激活的特点及其对通达的整合作用。

然而, 言语产生研究所提示的表征激活概念是否也适合言语理解过程?同音词表征与词汇通达分开研究是近 20年在言语产生领域、而不是言语理解领域开始的。在言语产生领域, Levelt, Roelofs和Meyer (1999)提出了表征共享模型, 认为言语产生的中间环节可以分离出两个顺序进行的词条(lemma)和词位(lexeme)节点。由于在通达词汇形式(word form access)阶段发现词频效应, 也发现“slips of the tongue”的说话错误更多是用同音词的高频词义性别代替低频词义性别(例如意大利语等),认为在通达词汇形式时存在同音词共同激活现象,于是假定在词位节点共享语音表征。这个模型与累积词频的作用相互解释(Jescheniak & Levelt, 1994;Levelt et al., 1999; Biedermann, Blanken, & Nickels,2002; Jescheniak, Meyer, & Levelt, 2003;Biedermann & Nickels, 2008a, 2008b; Nickels, 2008;Wong & Chen, 2008)。文献对言语理解和言语产生两个不同领域都使用的词汇通达、词汇表征概念没有清楚地给予区分, 而且还会依据音、义、形的表征捆绑效应(见Ziegler, Ferrand, & Montant, 2004;Ziegler, Petrova, & Ferrand, 2008), 用言语产生的共享语音表征模型给言语理解现象提供解释, 例如同音词识别的字形表征反馈作用(陈宝国, 宁爱华,2005; 陈栩茜, 张积家, 李昀恒, 2013; 闫国利等,2013; Pexman, Luper, & Jared, 2001; Pexman, Luper,& Reggin, 2002; Hino, Kusunose, Lupker, & Jared,2013)。

既然言语产生本身并没有同音词汇歧义问题,言语产生领域的同音词表征模型能否适用于言语理解领域尤其是听觉词汇通达的表征激活, 就存在疑问。然而, 言语理解领域对同音词表征的研究很少, 缺乏对上述模型的检验。缺乏研究的原因很可能与同音词的听觉无法通达词义所带来的实验困难有关。李小健等人因此根据汉语异形同音字的视觉可识别性, 采用跨通道的音-字同音判断范式,用视觉词汇识别探测同音字表征的听觉激活所产生的预期。实验假设同音字族内的高频字表征比低频字表征优先激活, 在听音节后产生高频字预期,对高频字判断更快。结果证实了这点, 说明同音字在听觉词汇通达未完成前会产生词汇表征的自动激活, 同音字族内的高频字优先激活、低频字受抑制(李小健, 王文娜等, 2011)。这种同音字表征激活的差异现象并不支持表征共享模型。如果对音节累积词频的作用和表征共享模型直接进行听觉的言语理解实验, 其结果不仅可以直接回答言语理解的同音词通达和表征激活问题, 而且还可以判断言语理解与言语产生过程的词汇通达和表征激活是否不同, 我们是否需要另外的表征激活理论。

1.3 同音词表征激活与音节的累积词频

本文中单音节词的具体词频是指《词频词典》中的一字词词频(字频)。把同音的所有一字词的具体词频相加得到的频数称为该音节的累积词频, 本文也称之为音节词频。注意到有些文献里用“音节频率”指一个音节的所有同音字作为单一词素和作为复合词组成词素两种情况的频率之和(比如,Zhou & Marslen-Wilson, 1994)。不同形和义的同音字发音相同, 在听觉上因此归于同一个音节。不同的是, 音节频率把音节的听觉频率累加起来, 而音节词频只把同音单字词的频率累加起来。

Zhou和Marslen-Wilson (1994)曾采用双字词的听觉词汇判断任务探讨音节频率的作用。例如, 听/xian4 hai4/(陷害)和/sun3 hai4/(损害), 在固定尾词素且等同双字词整词频率的条件下, 发现首字音节/xian4/和/sun3/的音节频率越大, 整词判断反应时越长, 出现抑制作用(Zhou & Marslen-Wilson,1994)。按照传统理论(如McClelland & Elman, 1986;Marslen-Wilson, 1987), 一个音节的同音字由于共享一个语音表征, 该音节的所有同音字都能被该音节的语音激活, 因此, 研究者推测音节频率的抑制作用来自同音词素的竞争, Zhou和Marslen-Wilson(1994)对实验所采用的刺激进行事后分析的确发现首字音节的音节频率越大, 同音字就越多, 尤其是高频的同音字就越多, 因此认为音节频率的作用与同音字数和具体词频这两个因素相关(Zhou &Marslen-Wilson, 1994)。由于这个解释来自事后分析, 有待假设驱动的实验来检验。注意到该研究发现词素对双字整词的判断作用不大(Zhou &Marslen-Wilson, 1994), 而且该研究所用的双字词可以确定其词素的字义, 没有同音词汇歧义问题,因此“音节频率”的定义计入词素频率对考察同音字的词频效应来说就有过度之嫌。

音节词频即累积词频是由一定数目的同音字的具体词频相加得到, 因此累积词频是具体词频和同音字数的二元函数, 这可能是 Zhou等人(1994)把音节频率的作用归为同音字数和具体词频两因素的词汇学理据, 值得在音节词频上进行验证。李小健等人在一项听觉词汇通达研究中, 固定累积词频, 变化同音字数和具体词频, 发现只有具体词频起显著作用, 同音字数只呈现微弱的“逆抑制”作用,即同音字数较多会产生较少的错误。这个“逆抑制”作用可以归结为具体高频的激活抑制了具体低频的激活(李小健, 方杰, 楼婧, 2011)。就是说, 累积词频固定时, 同音字数的作用可以由具体词频的作用代替。Wang等人在汉语同音字的听觉词汇判断实验里进一步控制了累积词频和具体词频等显著影响因素, 结果显示听者对同音字数多的音节反应较慢, 同音字数少的较快, 这时, 同音字数起了通常印象中的抑制作用(Wang, Li, Ning, & Zhang,2012)。更多的研究(不一定与累积词频有关)报告了同音词家族大小产生的抑制效应(周海燕和舒华,2008; Luce & McLennan, 2003; Prabhakaran,Blumstein, Myers, Hutchison, & Britton, 2006; Ziegler,Muneaux & Grainger, 2003)。

言语产生的累积词频研究结果与听觉言语理解的研究结果不太一致。言语产生领域的同音词表征共享观点(见 1.2介绍)认为, 同音词在通达词汇的形式(例如语音)时共同激活, 因而与累积词频关联, 而且言语产生的词汇通达是由累积词频而非具体词频的作用解释的(Levelt et al., 1999; 综述见方杰, 李小健, 2009)。另一种言语产生领域的观点认为同音词的表征是相互独立的(例如 Caramazza,1997), 假设词汇的语义表征、句法表征、词条表征和语音表征等是分别存储在各自所在的网络结构中, 影响言语产生的是同音词的具体词频而不是累积词频(Caramazza et al., 2001; Bonin & Fayol, 2002;Miozzo, Jacobs, & Singer, 2004; Miozzo & Caramazza,2005; Bi, 2006; Gahl, 2008; Cuetos, Bonin, Ramon Alameda, & Caramazza, 2010; Antón-Méndez, Schütze,Champion, & Gollan, 2012)。至此, 言语产生领域的两种同音词表征观点都存在某些实验支持, 无法形成一致的解释。然而, 听觉言语理解研究指出, 当累积词频固定时, 同音字数的作用可以由具体词频的作用代替(李小健, 方杰, 楼婧, 2011), 说明表征共享模型得不到支持; 当同时控制累积词频和具体词频, 显示了同音字数多的抑制作用(Wang et al.,2012), 又说明表征独立模型得不到支持。听觉言语理解与言语产生的这些不一致, 在本研究通过实验进一步再考察, 将会在综合讨论里结合实验结果进行解释。

来自其它领域的更多关于同音词累积词频作用的研究, 结果也很不一致。例如, Ziegler, Tan,Petty和 Montant (2000)用视觉词汇判断任务发现,在控制具体词频、同音字数的前提下, 累积高频条件比累积低频条件的反应快, 出现累积高频的促进作用(Ziegler et al., 2000)。Chen, Vaid 和Wu (2009)指出 Ziegler的研究没有充分控制汉字的亚词汇特征, 他们在同时控制了汉字的声旁家族数和形旁家族数后, 在视觉词汇识别研究中就没有发现同音字的累积词频作用(Chen et al., 2009)。这些不一致是否说明视觉词汇识别实验对同音字的累积词频作用不敏感、容易受其它因素的影响, 将在后面结合实验结果一起讨论。

对于本研究所关心的听觉词汇通达, 累积词频、具体词频和同音字数这三者所产生的效应之间的关系还很不清楚。李小健、方杰等(2011)、Wang等人(2012)的实验都控制了累积词频, 但是还没有看到累积词频在与具体词频和同音字数一起变动时是如何起作用的。

1.4 问题提出

音节累积词频(即音节词频)既然是相同音节的多个同音字的具体词频之和, 词汇学上可分解为具体词频和同音字数两个变量, 那么累积词频对听觉表征激活的作用是否也可以分解为具体词频的作用和同音字数的作用?在1.3中指出累积词频的作用尚未弄清, 累积词频、具体词频和同音字数这三者所产生的效应之间的关系也未弄清, 本研究专门考察听觉词汇通达中音节累积词频的作用能否解释同音字表征的激活, 而累积词频的作用是否可以分解出具体词频和同音字数的作用, 或者甚至可以归结为具体词频、同音字数的作用。

选择实验刺激的实际操作显示, 同时变化累积词频、具体词频和同音字数三个变量会难以找到足够的实验刺激, 于是本研究分开两个实验。实验 1固定同音字数, 同时变化累积词频和具体词频, 其中具体高、低频同时也分别是同音字族内的高、低字频。实验2固定同音字具体词频, 同时变化累积词频和同音字数。实验采用音-字同音判断范式(具体见下段说明), 分离出听觉词汇通达产生的作用。至于固定累积词频、变动另外两个因素的实验, 已经由李小健、方杰等(2011)完成, 将在讨论时介绍。

实验采用的范式含有一个音-字同音判断任务,即让被试听一个汉语音节, 然后判断屏幕呈现的汉字是否与所听见的音节发音完全相同。因为引言1.1提到, 在听觉输入下会产生同音词汇歧义, 导致通达障碍, 因此在不能通达词义的情况下要确定听觉激活的是词汇的什么表征, 我们采用“与预期相符” (或“与预期违背”)的探测方法。例如, 假设同音字族内的高频字是预期被激活的(李小健, 王文娜等, 2011), 而低频字是与预期违背的。实验的逻辑是, 在听到一个音节后, 当看到的字是同音字族内的高频字时, 反应会更快、更准确, 说明同音的高频字符合预期, 因此推测听音节时从心理词典激活的同音字表征最有可能的是同音的高频字。再注意到, 音-字同音判断任务的第二个环节是看字,视觉识别汉字也会受字频、笔画数等视觉识别因素的影响, 该影响可能混合到所要分析的同音判断反应里。为了分离出所要考察的听觉表征激活的词频效应, 就要从音-字同音判断的反应里排除看字环节的词频效应。办法是类似Levelt等人(1999)在英-荷语翻译任务后做一个英语词汇判断任务, 把反应时从翻译任务的反应时减去, 排除识别英语所产生的词频效应, 分离出荷语产生的词频效应。李小健、方杰等(2011)用相同的原理, 在音-字同音判断任务后配一个视觉词汇判断任务, 让相同的被试使用相同的视觉刺激, 得到视觉词汇判断的反应时和错误率。更具统计理据的是, 该研究把视觉词汇判断的反应作为协变量(而不是减量), 分别对音-字同音判断的反应时和错误率进行协变量方差分析, 去除看字环节的视觉识别所产生的变差, 以此分离出听音节所产生的表征激活效应。本研究也采用这个协变分析方法。其它去除视觉词频效应的跨通道范式,可参见李小健、王文娜等(2011)的研究。

2 实验1:音节累积词频与具体词频

实验1固定音节的同音字数, 变化音节累积词频和同音字的具体词频。实验分为a、b两个阶段。实验1a采用音-字同音判断任务, 实验1b沿用实验1a的汉字刺激材料, 让相同的被试做视觉词汇判断任务, 以实验 1b的反应时和错误率作为协变量,对实验 1a的反应时和错误率作协方差分析, 以此去除看字环节的词频效应在同音判断中的影响, 分离出听觉词汇通达的表征激活词频效应。

2.1 实验1a:音-字同音判断任务

2.1.1 被试

大学本科生32人, 视力或矫正视力、听力正常,普通话熟练, 签署了参加者知情同意书, 实验后获得一定报酬。

2.1.2 实验设计

两因素(累积词频, 高频/低频; 具体词频, 高频/低频)2×2被试内实验设计。

2.1.3 实验材料

在《词频词典》的一字词里选同音字刺激, 首先选取累积词频高的30个音节和累积词频低的30个音节, 两组音节的同音字数的变化范围都是5~20个, 且平均值相同(都为10, 见表1), 组成音-字匹配条件的听觉刺激。在选择音节时, 声母、韵母、声调在各条件的音节里出现的广度(尽可能都使用)和均匀度(各自出现的次数)尽可能接近。其次选择视觉刺激, 在每个音节的同音字族内选取具体词频高、低各一个同音字, 具体词频高的尽可能是同音字族内词频最高的或者接近最高的字, 具体词频低的尽可能是同音字族内词频最低的或者接近最低的字。以上两步骤得到以下4个条件的视觉刺激字:累积词频高-具体词频高、累积词频高-具体词频低、累积词频低-具体词频高、累积词频低-具体词频低。在选择汉字时, 要求匹配4个条件的笔画数, 所有音-字配对听起来都不能组成词。以上音-字匹配的四条件各有汉字 30个, 总共 120个, 例字见表1。

然后, 选择音-字不匹配的 4个条件刺激的 60个音节和 120个汉字。选择方法第一步与选择音-字匹配条件时相同。第二步另外选择与第一步所选音节发音明显不同的 60个音节作音节替换, 保留所选汉字, 形成音-字不匹配。替换的音节在累积词频、同音字族最高词频、同音字数的平均值上与对应的音-字匹配 4个条件没有显著差别。表 1列出了音-字匹配 4个条件下的音节和汉字的平均累积词频、具体词频、同音字数和笔画数。音-字不匹配材料的情况没有列出。

2.1.4 实验程序

用E-Prime编写实验程序。采用音-字同音判断任务。每次试验开始时, 首先在屏幕中央呈现 500 ms的注视点“+”, 消失后通过耳机播出一个字音。字音播放完后间隔50 ms, 屏幕中心呈现一个汉字,被试的任务是尽快又准地按键判断听到的字音和看到的汉字是否同音。同音按“1”键做答, 不同音按“2”键做答。若被试超过2 s未做答, 程序将自动进入下一次试验, 并把该次结果记作错误反应。按键快于2 s的, 剩余时间归入等待。4种条件的刺激混合成一个词库(共240个刺激字), 相应有240次试验。被试每完成 60次试验, 程序会提示并休息, 1分钟后再继续实验。在正式实验前, 被试有12次任务相同、刺激不同的练习。计算机程序收集被试的按键反应, 反应时从屏幕出现汉字算起到按键反应为止。

2.1.5 实验结果

对实验程序收集的数据, 以被试为单位的数据是对每个参加者在每个条件分别计算反应时的平均值和错误率。反应时只计入正确反应。参加者的平均反应时和错误率若超出实验条件平均值加减3个标准差, 用实验条件的平均值代替。对被试数据进行反应时和错误率的两因素2(具体词频)×2(累积词频)被试内方差分析。被试为随机变量, 其F

值记为F

。以刺激项目为单位的数据是对每项刺激在其所属条件里计算平均反应时和错误率,F

是以项目为随机变量进行的两因素 2(具体词频)×2(累积词频)项目间分析的F

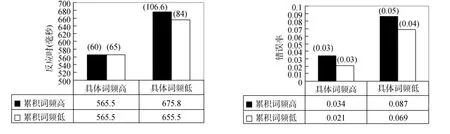

值(以下各实验的数据同此处理)。数据整理和统计使用SPSS 10.0和SAS 9.13进行处理。音-字同音判断任务的 4个条件下的平均反应时和错误率结果见图1。

表1 实验1四种条件的音节和同音字刺激的平均累积词频、具体词频、同音字数、笔画数以及例字

图1 实验1a音-字同音判断任务的平均反应时和错误率(括号内数字表示标准差)

综合以上结果, 说明具体词频的高低在音-字同音判断任务中产生显著不同的作用, 高频有促进作用, 而且这个作用实际上是同音字族内的高频与低频差异引起的。实验没有发现累积词频的作用。

正如引言1.4的最后一段指出, 音-字同音判断的表现可能不全是听觉引起的词频效应, 为了排除看字环节的视觉加工作用, 须另匹配一个视觉词汇判断任务, 测得与看字环节有相似作用的任务反应,用作音-字同音判断观察量分析的协变量。

2.2 实验1b:视觉词汇判断任务

沿用实验 1a中音-字同音条件下看到的汉字,掺进数量相同的假字, 形成视觉刺激, 让实验1a的参加者做视觉词汇判断任务, 在实验 1a后随即进行。之所以在音-字同音判断任务后做视觉词汇判断任务, 是因为视觉词汇判断任务在产生更强的视觉识别印象的同时还会产生语音的自动激活(彭聃龄,2006), 可能形成对同音判断的影响; 相反, 视觉词汇判断的词频效应较为自动和稳健(Peng et al., 2004),在音-字同音判断任务后进行不会受到较大影响。

2.2.1 被试和实验设计

与实验1a相同

2.2.2 实验材料

视觉词汇判断任务中的真字刺激选用实验 1a中同音条件下的 120个汉字, 而填充刺激则选用120个假字。假字符合正字法, 假字的笔画数与真字相匹配。之所以选用假字而不是非字, 是因为非字的构件和结构不必符合汉字原理, 参加者有可能单凭整体结构就轻易排除非字, 在识别上不必进行字形的局部加工, 达不到识别汉字的激活水平和音-字同音判断任务中看汉字环节的效果。

2.2.3 实验程序

视觉词汇判断任务的每次试验, 首先在屏幕中央呈现500 ms的注视点“+”, 消失后呈现一个汉字或假字, 被试的任务是既快又准地按键判断看到的字符是不是汉字。如果是, 按“1”键做答; 如果不是,按“2”键做答。其它安排与实验1a相同。

2.2.4 实验结果

类似实验 1a的方法, 得到被试数据和刺激项目数据, 分别进行两因素被试内方差分析和项目间方差分析。4个条件下的平均反应时和错误率结果见图2。

图2 实验1b视觉词汇判断的平均反应时和错误率(括号内数字表示标准差)

2.3 对实验1a和实验1b观察量的协方差分析

2.4 实验1讨论

实验固定了音节的同音字数, 变化音节累积词频和具体词频。引言1.4说明了, 使用协方差分析,从音-字同音判断的效应中去除视觉词汇判断的效应, 所得的结果可以分离出听音节所引起的表征激活效应。

协方差分析结果指出, 具体词频的高频(这里也就是音节的同音字族内高频)在听觉词汇表征的激活速度和准确性上都显示了相对于低频的促进作用。这个结果与先前的汉语同音字研究的结果一致, 指出在音节的听觉词汇通达中, 同音族内的高频字优先激活(李小健, 王文娜等, 2011; 王文娜,2006)。

累积词频在错误率上有微弱的抑制作用, 这个结果与 Zhou等人(1994)在双字词上的听觉词汇通达实验得到的音节频率抑制效应有些类似。Zhou等人推测抑制效应是同音字数多产生了更强的相互竞争。然而, 这个实验控制了同音字数, 结果又该如何解释, 留在后面讨论。

由于累积词频与具体词频的作用是分离的(因为没有交互作用), 以上累积词频对表征激活速度缺乏显著影响或对错误率只有微弱作用的结果, 在具体词频固定高频或低频时都是一样的, 说明累积词频单独做变量时也如此。

综合来说, 当同音字数固定时, 累积词频的变化对音节的听觉词汇表征激活不起确定的作用(仅有错误率上微弱的被试分析差异), 而与累积词频同时变化的具体词频却有显著的作用。

实验 1b的视觉词汇判断得到的结果也具有自身的研究意义。结果指出, 视觉的词汇通达过程中存在同音字族内的词频效应, 在反应时上, 高频有促进作用, 低频有抑制作用。结果还发现, 在且仅在同音字族内的低频字上累积词频才对通达产生作用, 而且是累积高频的抑制作用。注意到, 同样是采用视觉词汇判断任务, Ziegler等人(2000)得到累积高频的促进作用, Chen等人(2009)没有发现累积词频的任何作用。这个实验的结果与其他两个研究得到的结果, 三者相互不一致。是否由于这些实验对影响因素的控制不一致, 或者由于视觉词汇判断范式对累积词频的作用不敏感, 还不清楚。在以下实验2里, 刺激的影响因素与实验1不同, 结果会怎样?有待考察。

3 实验2:音节累积词频与同音字数

实验2固定同音字具体词频, 变化音节累积词频和同音字数。实验范式和流程同实验1。

3.1 实验2a:音-字同音判断任务

3.1.1 被试

大学本科生32人, 视力或矫正视力、听力正常,普通话熟练, 签署了参加者知情同意书, 实验后获得一定报酬。

3.1.2 实验设计

两因素(累积词频, 高频/低频; 同音字数, 多/少)2×2被试内实验设计。

3.1.3 实验材料

在《词频词典》的一字词里选同音字刺激。首先选取以下 4种条件的音-字匹配音节:累积词频高-同音字数多、累积词频高-同音字数少、累积词频低-同音字数多、累积词频低-同音字数少。每种条件各30个单音节, 总共120个, 用作听觉刺激。在选择音节时, 声母、韵母、声调在各条件的音节里出现的广度(尽可能都使用)和均匀度(各自出现的次数)尽可能接近。其次选择这 120个音节各一个同音字作为视觉刺激, 每个音节一个。在选择汉字时, 要求等同4种条件汉字的具体词频平均值、笔画数平均值以及同音字族内高、中、低频字的比例(具体词频的高、中、低频按同音字族内词频排序的三等分位划分, 参见李小健, 王文娜等,2011)。然后, 选择音-字不匹配的填充刺激音节和汉字, 第一步与音-字匹配条件的实验刺激选择类似, 得到4个条件各30个音节和各对应的一个同音字; 第二步, 另外再选择与第一步所选音节发音明显不同的120个音节作音节替换, 保留所选汉字, 形成音-字不匹配。替换的音节在累积词频、同音字族最高词频、同音字数的平均值上与对应的音-字匹配的4个条件没有显著差别。表2列出了音-字匹配4个条件下的平均同音字数、累积词频、具体词频和笔画数。音-字不匹配材料没有列出。

3.1.4 实验程序

与实验1a相同。

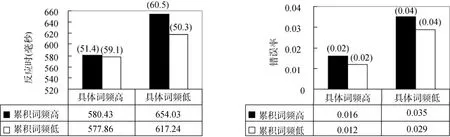

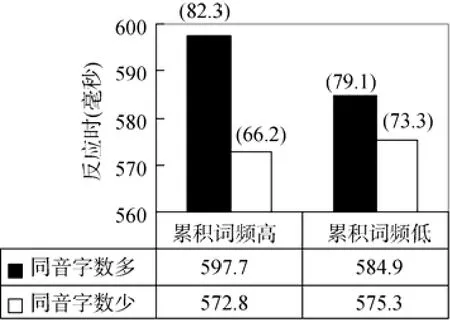

3.1.5 实验结果

类似实验 1a的数据处理方法得到反应时和错误率的数据。4个条件下的平均反应时结果见图 3。

注意到刺激条件“累积词频高-同音字数多”的反应时最慢, 而该条件含有最多的同音高频字(10个)和最少的同音低频字(10个), 见表2。这是否与刺激的选取不够平衡有关?研究指出, 同音字族内的高频字激活最快, 低频字则受到抑制(李小健,王文娜等, 2011), 因此, 这个条件比起其他条件更有利于加工的速度, 其反应时慢与同音最高频字多和同音低频字少无关。

表2 实验2四种实验材料的平均同音字数、累积词频、具体词频、笔画数及所选汉字的同音字族内具体词频分布

图3 实验2a音-字同音判断任务的平均反应时(括号内数字表示标准差)

3.2 实验2b:视觉词汇判断任务

3.2.1 被试与实验设计

与实验2a相同

3.2.2 实验材料

视觉词汇判断任务中的真字刺激选用实验 2a中音-字同音条件下的 120个汉字, 而填充刺激选用120个假字。假字符合正字法, 假字的笔画数与真字相匹配。

3.2.3 实验程序

与实验1b相同。

3.2.4 实验结果

类似实验 1b的数据处理方法得到反应时和错误率的数据。

3.3 对实验2a和实验2b观察量的协方差分析

3.4 实验2讨论

实验固定了具体词频, 变化累积词频和同音字数。引言 1.4说明了, 使用协变分析, 从音-字同音判断的效应中去除视觉词汇判断中的效应, 所得的结果能够分离出听音节所引起的表征激活效应。

协变分析结果指出, 同音字数增多对听觉词汇表征的激活产生了抑制作用, 表现为同音字数越多,反应时越长。这点与文献中其他听觉实验范式所得的抑制效应类似(见1.3)。然而, 项目分析指出这个差异不显著, 说明被试的反应比项目差异要更敏感。结果没有发现累积词频的高低对听觉词汇表征的激活产生作用, 说明累积词频在具体词频固定不变时基本不起作用。

由于累积词频与同音字数的作用是分离的(因为没有交互作用), 以上累积词频对听觉表征激活缺乏显著影响的结果, 在固定同音字数多或者少时都是一样的, 说明累积词频单独做变量时也如此。

实验 2b的视觉词汇判断没有发现累积词频的效应, 与实验1b结果不同。实验1b与2b两个实验对累积词频的变量操控没有什么不同, 但与累积词频同时变化的另一个变量(具体词频或同音字数)不同。不一致的结果是否由此引起, 将在综合讨论里进行分析。

4 综合讨论

在汉语里, 音节的累积词频(即音节词频)是一个音节表达单字词时被听见的频率, 因此它对听觉词汇通达是否产生词频效应就需要弄清。由于累积词频是含有一定数目的同音字族的字频之和, 与同音字数和同音字的具体词频有关, 因此累积词频的作用是否分解为具体词频和同音字数的作用, 也必须弄清。我们对两个实验的音-字同音判断任务得到的反应时和错误率, 配以视觉词汇判断任务得到相应的协变量, 进行了协方差分析, 分离出音节的同音字听觉词汇表征激活的作用。

4.1 音节累积词频的作用

实验1固定同音字数, 同时变化累积词频和具体词频(其中具体高、低频也是同音字族内的高、低频), 结果发现同音字族内具体词频对听觉词汇表征激活具有高频优势作用, 仅在累积词频高频时发现准确率上的微弱抑制作用。实验2固定具体词频, 同时变化累积词频和同音字数, 结果没有发现累积词频对听觉词汇表征激活的作用, 发现同音字数增多有抑制作用。两个实验的结果都指出, 累积词频对同音字音节的听觉词汇表征的激活作用与具体词频和同音字数都是分离的。

以上结果, 唯有与具体词频同变时, 累积词频增高会提高错误率, 且效应量(0.12)不可忽视, 但有以下解释。累积词频提高之所以会产生准确性上的抑制作用, 一个较好的解释是基于汉语同音字表征激活的以下研究。在听觉词汇通达中, 同音字族内词频排序在前的高频字表征优先得到激活, 而排后的低频字表征受到抑制(李小健, 王文娜等,2011)。在选择这个实验的刺激时, 要等同累积词频高、低两个条件对应的两个水平的具体词频。因为同音字数固定不变, 累积词频高的条件下平均具体词频就会高, 要等同具体词频的低频时, 就需要多选同音字族内最低频的字; 而累积词频低的条件下平均具体词频会较低, 就需要少选最低频的字。于是, 在听觉词汇通达过程中, 含有较多最低频字的累积高频条件就会因为最低频字多而产生更多判断错误, 形成对被试的抑制作用。可见, 这个累积词频的高频抑制作用实际上来自同音字族内高频字表征激活对低频字表征的抑制, 可以归结为同音字族内的高频优先效应。

两个实验的结果说明, 在音节的听觉词汇通达中, 同时变化累积词频和具体词频, 是同音字族内具体词频的高频优先激活起决定作用; 同时变化累积词频和同音字数, 是同音字数增加引起的抑制起决定作用。可见, 累积词频对同音字表征的激活缺乏确定作用。这里, 缺乏确定作用包括了作用缺失、作用虽有但可归结为其它变量的作用。如果单独变化累积词频, 它的不确定作用还是一样的(见2.4和3.4的讨论)。由于累积词频在数量上可以分解为同音字数和具体词频两个维度, 其不确定作用是否被分解成为同音字数和具体词频的确定作用了?以下就来讨论。

4.2 具体词频作用与同音字数作用的关系

实验1和2看到的同音字族内具体词频的高频优先作用和同音字数的抑制作用是分离的还是相互影响的?李小健、方杰等(2011)直接把累积词频分解为同音字具体词频和同音字数两个维度来考察, 即固定累积词频, 同时变化具体词频(高、低频字分别也是同音字族内的高、低频字)和同音字数,采用与本研究相同的音-字同音判断范式。结果发现在反应时上, 提高同音字的具体词频具有积极作用, 但缺乏同音字数的作用。在准确率上两变量有交互作用, 当具体词频低时出现同音字数增加的积极作用, 即“逆”抑制效应(同音字数越多判断越准确)。经过对刺激的分析发现, 这个“逆”抑制效应的可能原因是选取刺激时符合平衡条件的同音字有限, 同音字数多的条件只能比同音字数少的条件选取较少的同音族内最低频字, 由此提高了准确率,归结为同音字族内高频字表征优先激活对低频字表征抑制的减轻。可见, 把累积词频分解为具体词频与同音字数两个维度的变量时, 同音字音节的听觉词汇表征激活作用也分解为具体词频与同音字数两个作用, 这两个作用不是分离的。这时同音字数可能失去实验2看到的抑制作用, 相反会起“逆”抑制作用, 取决于同音字族内具体词频的高频表征激活对低频表征抑制的大小。

选取刺激时, 完全满足实验条件的同音字是缺乏的, 成为“逆”抑制作用产生的刺激材料原因。这可能就是汉语单字词中累积词频、具体词频和同音字数三个变量相互制约的词汇学理据。

综合本节讨论得到的结论是, 音节累积词频对同音字的听觉表征激活不起确定作用, 能起作用的是具体词频和同音字数; 同音字数的作用又可由同音字族内具体词频的相互作用决定, 仅在具体词频不变时, 同音字数才显示其抑制作用。

4.3 对几个相关问题的解释

根据以上讨论所得的结论, 对前面提出的一些有待探讨的问题也就可以得到一定的解释了。

Zhou和Marslen-Wilson (1994)发现双字词听觉词汇判断中, 同音词素的累积高频对词汇通达有抑制作用, 事后分析推测, 抑制作用的原因是累积词频高的音节含有更多同音字引起了竞争。这个推测当时还缺乏实验的检验。本文实验 2的结果指出,当具体词频不变, 同音字数增加才会产生抑制作用,替代累积词频的作用。Zhou和 Marslen-Wilson(1994)的实验控制了双字词的同音词素具体词频,实际上满足了本文实验2的条件, 因此累积词频高的同音字数增加就可以产生抑制作用了。

在引言1.3及实验1和实验2的讨论里提出了一个问题:为何视觉词汇判断的研究对累积词频的作用没有得到一致的结论。本文的实验 1b和实验2b尽管范式相同, 所考察的都是累积词频, 但是对具体词频的控制不同, 结果也不一致(见3.4 实验2讨论)。鉴于4.2讨论得出具体词频对累积词频作用的决定性影响, 我们推测在视觉词汇判断的研究中,具体词频(尤其是同音字族内词频的排位前后)的控制差异是产生不一致结果的重要潜在因素。

最后值得讨论的是, 引言 1.3提到言语产生研究得到的同音词表征激活模型缺乏可协调一致的结论, 与听觉言语理解的发现也不一致。本研究的实验结果再次证实听觉词汇通达的累积词频作用与言语产生研究所得的累积词频作用不同。首先,本文指出累积词频对同音词汇表征的激活作用基本上是由具体词频决定的, 与 Levelt等人(1999)提出的表征共享模型不一致。其次, 当固定了具体词频, 同音字数增加能够产生抑制作用, 说明同音字表征之间存在抑制作用, 与 Caramazza等人(1997)提出的表征独立模型不一致。目前可以下的结论是,言语产生的词汇通达与听觉理解的词汇通达, 以及相关的同音词表征激活等概念, 在名称上虽然相同,但在机制上是不同的。因此, 言语理解尤其是听觉词汇通达需要建立自己的同音词表征激活理论和模型。李小健、王文娜等(2011)已经尝试提出了这样一个模型。

4.4 结论

本研究的主要结论是:一, 汉语音节的累积词频对听觉词汇通达所产生的同音字表征激活不起确定作用, 能够起作用的是同音字族内的具体词频和音节的同音字数。二, 同音字数的增加仅在同音字族内的具体词频不变时才显示其抑制作用。三,同音字族内具体词频的高频字表征优先激活和低频字表征抑制的机制决定了听觉词汇表征的激活,也影响同音字数的作用。四, 音节的累积词频对言语理解的同音词表征激活作用很可能与言语产生过程的不相同。

Antón-Méndez, I., Schütze, C. T., Champion, M. K., & Gollan,T. H. (2012). What the tip-of-the-tongue (TOT) says about homophone frequency inheritance.Memory & Cognition,40

, 802–811.Biedermann, B., Blanken, G., & Nickels, L. (2002). The representation of homophones: Evidence from remediation.Aphasiology, 16

, 1115–1136.Biedermann, B., & Nickels, L. (2008a). The representation of homophones: More evidence from the remediation of anomia.Cortex, 44

, 276–293.Biedermann, B., & Nickels, L. (2008b). Homographic and heterographic homophones in speech production: Does orthography matter?Cortex, 44

, 683–697.Bi, Y. C. (2006).The representation and access of homophones in speech production

. Unpublished doctorial dissertation, Harvard University.Bonin, P., & Fayol, M. (2002). Frequency effects in the written and spoken production of homophonic picture names.European Journal of Cognitive Psychology, 14

,289–313.Caramazza, A. (1997). How many levels of processing are there in lexical access?Cognitive Neuropsychology, 14

,177–208.Caramazza, A., Costa, A., Miozzo, M., & Bi, Y. C. (2001). The specific–word frequency effect: Implications for the representation of homophones in speech production.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,and Cognition

,27

, 1430–1450.Chen, B. G., & Ning, A. H. (2005). Homophone effects in the recognition of Chinese character: The evidence of phonology influencing the graphic processing of Chinese character.Psychology Exploration, 25

, 35–39, 55.[陈宝国, 宁爱华. (2005). 汉字识别中的同音字效应: 语音影响字形加工的证据.心理学探新, 25

, 35-39, 55.]Chen, B. G., Wang, L, X., & Peng, D. L. (2003). The time course of graphic, phonological and semantic information processing in Chinese character recognition (II).Acta Psychologica Sinica, 35

, 576–581.[陈宝国, 王立新, 彭聃龄. (2003). 汉字识别中形音义激活时间进程的研究Ⅱ.心理学报, 35

, 576–581.]Chen, H.-C., Vaid, J., & Wu, J.-T. (2009). Homophone density and phonological frequency in Chinese word recognition.Language and Cognitive Processes,24

, 967–982.Chen, X. Q., Zhang, J. J., & Li, Y. H. (2013). Feedback consistent effect: Evidence from Chinese homophones with High-frequency.Acta Psychologica Sinica, 45

, 47–59.[陈栩茜, 张积家, 李昀恒. (2013). 语音反馈对汉字高频同音字词形激活的影响.心理学报, 45

, 47–59.]Cuetos, F., Bonin, P., Ramon Alameda, J., & Caramazza, A.(2010). The specific–word frequency effect in speech production: Evidence from Spanish and French.The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63

,750–771.Fang, J., & Li, X. J. (2009). Discrepancy and rethink of models for homophone representation.Advances in Psychological Science, 17

, 909–916.[方杰, 李小建. (2009). 言语产生的同音词表征: 模型争论与再思.心理科学进展, 17

, 909–916.]Gahl, S. (2008). Time and thyme are not homophones: The effect of lemma frequency on word durations in spontaneous speech.Language, 84

, 474–496.Hino,Y., Kusunose, Y., Lupker, S. J., & Jared, D. (2013). The processing advantage and disadvantage for homophones in lexical decision tasks.Journal of Experimental Psychology.Learning, Memory, and Cognition, 39

, 529–551.Jay, T. B. (2003).Words and word recognition

,Chapter 4,The Psychology of Language

(pp.98–141). New York:Prentice Hall.Jescheniak, J. D., & Levelt, W. J. M. (1994). Word frequency effects in speech production: Retrieval of syntactic information and of phonological form.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20

, 824–843.Jescheniak, J. D., Meyer, A. S., & Levelt, W. J. M. (2003).Specific–word frequency is not all that counts in speech production: Comments on Caramazza, Costa, et al. (2001)and new experimental data.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 29

,432–438.Levelt, W. J. M., Roelofs, A., & Meyer, A. (1999). A theory of lexical access in speech production.Behavioral and Brain Sciences, 22

, 1–75.Li, X. J., Fang, J., & Lou, J. (2011). Interaction effect of homophone family size and specific-word frequency on the auditory lexical access of Chinese characters.Journal of Psychological Science, 34

, 43–47.[李小健, 方杰, 楼婧. (2011). 汉语同音字具体频率和同音字数在听觉词汇通达中的相互作用.心理科学, 34

,43–47.]Li, X. J., Wang, W. N., & Li, X. Q. (2011). Auditory word frequency effect within homophone families and the activation of homophone representations.Acta Psychologica Sinica, 43

, 749–762.[李小健, 王文娜, 李晓倩. (2011). 同音字族内的听觉通道词频效应与同音字表征的激活.心理学报, 43

, 749–762.]Li, P., & Yip, M. C. (1998). Context effects and the processing of spoken homophones.Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 10

, 223–243.Liu, Y., Liang, N. Y., Wang, D. J., Zhang, S. Y., Yang, T. Y.,Jie, C. Y., & Sun, W. (Eds). (1990).Dictionary of usage frequency of model Chinese words

. Beijing, China:Astronautics Publishing House.[刘源, 梁南元, 王德进, 张社英, 杨铁鹰, 揭春雨, 孙伟.(主编). (1990).现代汉语常用词词频词典

. 北京: 宇航出版社.]Luce, P. A., & McLennan, C. T. (2003). Spoken word recognition: The challenge of variation.Language and Perception, 2

, 203–240.Marslen-Wilson, W. D. (1987). Functional parallelism in spoken word recognition.Cognition, 25

, 71–102.McClelland, J., & Elman, J. (1986). The TRACE model of speech perception.Cognitive Psychology, 18

, 1–86.McClelland, J. L., & Rumelhart, D. E. (1981). An interactive activation model of context effects in letter perception: Part 1. An account of basic findings.Psychological Review, 88

,375–407.Miozzo, M., & Caramazza, A. (2005). The representation of homophones: Evidence from distractor–frequency effect.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,and Cognition, 31

, 1360–1371.Miozzo, M., Jacobs, M. L., & Singer, N. J. W. (2004). The representation of homophones: Evidence from anomia.Cognitive Neuropsychology, 21

, 840–866.Nickels, L. (2008). Cognitive neuropsychology and word retrieval disorders in aphasia: Theory and therapy.Advances in Psychological Science, 16

, 14–17.Peng, D. L. (Eds). (2006).Chinese cognition: From cognitive science to cognitive neuroscience

. Beijing, China: Beijing Normal University Press.[彭聃龄 (主编). (2006).汉语认知研究: 从认知科学到认知神经科学

. 北京: 北京师范大学出版社. ]Peng, D. L., Ding, G. S., Perry, C., Xu, D., Jin, Z., Luo, Q., …Deng, Y. (2004). FMRI evidence for the automatic phonological activation of briefly presented words.Cognitive Brain Research, 20

, 156–164.Pexman, P. M., Luper, S. J., & Jared, D. (2001). Homophone effects in lexical decision.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 27

,139–156.Pexman, P. M., Lupker, S. J., & Reggin, L. D. (2002).Phonological effects in visual word recognition:Investigating the impact of feedback activation.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and

Cognition, 28

, 572–584.Prabhakaran, R., Blumstein, S. E., Myers, E. B., Hutchison, E.,& Britton, B. (2006). An event–related fMRI investigation of phonological–lexical competiton.Neuropsychologia, 44

,2209–2221Rayner, K., & Frazier, L. (1989). Selection mechanisms in reading lexically ambiguous words.Journal of Experiment Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15

,779–790.Rumelhart, D. E., & McClelland, J. L. (1982). An interactive activation model of context effects in letter perception: Part 2. The contextual enhancement effect and some tests and extensions of the model.Psychological Review, 89

, 60–94.Shu, H., Tang, Y. H., & Zhang, Y. X. (2000). A study on the resolution of lexical ambiguity of two syllable homophones in Chinese.Acta Psychologica Sinica, 32

, 247–252.[舒华, 唐映红, 张亚旭. (2000). 汉语双音节同音词词汇歧义消解过程的研究.心理学报, 32

, 247–252.]Sun, M. S., Wang, H. J., Li, X. J., Fu, L., Huang, C. N., Chen,S. C.,... Zhang, W. G. (2001). Word list of modern Chinese for information processing. In Yi, M. Z., & Nan, Z. X.(Eds).Compulational lingustics

(pp. 451–460). Shanghai,China: Shanghai Foreign Language Education Press.[孙茂松, 王洪君, 李行健, 富丽, 黄昌宁, 陈松岑,… 张卫国. (2001). 信息处理用现代汉语分词词表. 见 易绵竹,南振兴 (编).计算语言学

(pp. 451–460). 上海: 上海外语教育出版社.]Swinney, D. A. (1979). Lexical access during sentence comprehension: (Re) consideration of context effects.Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 18

, 645–659.Wang, W. N. (2006).Perceiving homophone syllables of spoken Chinese

. Unpublished master’s thesis, South China Normal University.[王文娜. (2006).同音字音节的听觉词汇通达研究

. 硕士学位论文, 华南师范大学.]Wang, W., Li, X., Ning, N., & Zhang, J. X. (2012). The nature of the homophone density effect: An ERP study with Chinese spoken monosyllable homophones.Neuroscience Letters, 516

, 67–71.Wong, A. W.–K., & Chen, H.–C. (2008). Processing segmental and prosodic information in cantonese word production.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,and Cognition, 34

, 1172–1190.Wu, N. N., & Shu, H. (2001). Meaning activation of Chinese syntactic category ambiguous words in isolation.Acta Psychologica Sinica, 33

, 305–311.[武宁宁, 舒华. (2001). 无语境条件下汉语词类歧义词的意义激活.心理学报, 33

, 305–311.]Xu, T. Q. (1997). Introduction. InLanguage

(pp. 1–18).Changchun, China: Northeast Normal University Press.[徐通锵. (1997). 绪论. 见语言论

(pp. 1–18). 长春: 东北师范大学出版社.]Yan, G. L., Sun, S. S., Cui, L., & Bai, X. J. (2013).Homophone density effect in naming task and sentence reading.Journal of Psychological Science, 36

, 776–780.[闫国利, 孙莎莎, 崔磊, 白学军. (2013). 汉字命名与句子阅读中的同音字密度效应.心理科学, 36

, 776–780]Zhong, X. B., & Lü, S. N., (2003). Sentence prominence’s function of disambiguity for Chinese homophone.Acta Psychologica Sinica, 35

, 333–339.[仲晓波, 吕士楠. (2003). 句子重音对汉语同音异义词的解歧作用.心理学报, 35

, 333–339.]Zhou, H. Y., & Shu, H. (2008). The homophone family size effect and semantic transparency effect in Chinese P–O mapping.Journal of Psychological Science, 31

, 852–855.[周海燕, 舒华. (2008). 汉语音–形通达过程的同音字家族数效应和语义透明度效应.心理科学, 31

, 852–855.]Zhou, X., & Marslen-Wilson, W. (l994). Word, morphemes and syllables in the Chinese mental lexicon.Language and Cognitive Processes, 9

, 393–422.Zhou, Z. J., Chen, Y. M., & Yang, L. X. (2002). A review of researches on lexical ambiguity resolution.Journal of Psychological Science, 25

, 208–211.[周治金, 陈永明, 杨丽霞. (2002). 词汇歧义消解的研究概况.心理科学, 25

, 208–211.]Ziegler, J. C., Ferrand, L., & Montant, M. (2004). Visual phonology: The effects of orthographic consistency on different auditory word recognition tasks.Memory &Cognition, 32

, 732–741.Ziegler, J. C., Muneaux, M., & Grainger, J. (2003).Neighborhood effects in auditory word recognition:Phonological competition and orthographic facilitation.Journal of Memory and Language, 48

, 779–793.Ziegler, J. C., Petrova, A., & Ferrand, L. (2008). Feedback consistency effects in visual and auditory word recognition:Where do we stand after more than a decade?Journal of Experimental Psychology: Learning Memory & Cognition,34

, 643–661.Ziegler, J. C., Tan, L. H., Petty, C., & Montant, M. (2000).Phonology Matters: The phonological frequency effect in written Chinese.Psychological Science, 11

, 234–238.