黔张常铁路武陵山3号隧道岩溶分析

甘传奇

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西宝鸡 721001)

1 工程概述

黔张常铁路武陵山3号隧道地处武陵山中低山区,海拔 223 m~645 m。起讫里程:CK242+530~CK249+730,全长 7 200 m。该特长隧道所在区域地形起伏较大,山体陡峻,山体自然坡度40°~70°。隧道测区岩溶溶蚀区域以侵蚀地貌为主,岩溶现象发育。洞身范围内存在五处深切支沟,均位于江家山一带溶蚀封闭洼地范围内。

2 工程地质特征

2.1 地层岩性

隧道进出口洞顶缓坡局部表层和隧道洞顶浅埋沟及隧道出口两侧表面为第四系冲、坡积层粉质黏土及碎石土、隧道洞身涉及的地层为白垩系上统下组砂岩夹泥岩、白垩系下统砂岩夹泥岩和寒武系中统中组灰岩、寒武系中统下组灰岩夹页岩、寒武系下统上组灰岩夹页岩。其中洞身入口侧寒武系灰岩及灰岩夹页岩与洞身出口侧白垩系砂岩夹泥岩接触关系呈不整合接触关系。岩层因岩性、结构、构造及胶结程度的差异,可溶性差异较大,工程性质差异较大。

2.2 地质构造

线路所经区域范围内地质构造复杂,构造体系主要隶属华夏和新华夏构造体系。大地构造单元上隶属扬子地台,武陵山为次级隆起带,沅麻盆地和张家界为两个次级沉降带。

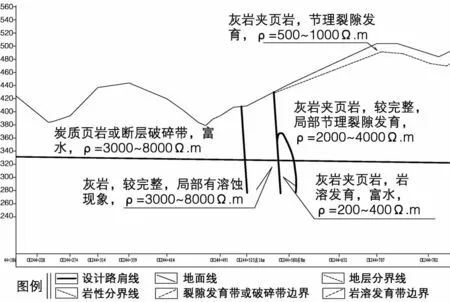

隧道区域上位于沅古坪向斜之东翼和钟家铺向斜之西翼。线路在沅古坪向斜轴部最短距离通过。受区域褶皱构造影响,隧道区域内发育两个小型褶皱构造——飞流溪背斜和黄伞坪向斜,但无区域性深大断裂构造。测区内只分布有由褶皱构造伴生断裂产生的断层,主要表现为F19-1断层,对工程具有一定的影响,如图1所示。

图1 隧道工程地质纵断面

3 水文地质特征

3.1 地表水

隧道区通过武陵山脉腹地,属溶蚀-剥蚀中低山区,穿越沅江水系,地势总体趋势北高南低,西陡东缓,山体浑厚,形态呈现出顶平、坡陡、谷深的特点。隧址区沟壑纵横支沟较多,沟内常年流水,水量较大。主要表现为牛车河及其支流,飞流溪、金家溪沟及其主要3条支沟,水系多呈树枝状向源侵蚀。同时,线路周围还分布有堰堉水库、周家堉水库、黄伞坪水库等多个水库。因此隧道区域内水系较为发育,地表水极为丰富。

3.2 地下水

(1)地下水类型

隧址区地下水的形成、分布受地形地貌、地层岩性、地质构造、降水量等多种因素控制和影响。隧道区地下水赋存类型可分为第四系松散层孔隙潜水、基岩裂隙水、构造裂隙水、碳酸盐岩岩溶水。

(2)含水岩组及富水性

碳酸盐岩是测区的主要含水岩组,根据其岩溶发育程度及富水性的不同又分为水量丰富的纯碳酸盐岩裂隙溶洞含水岩组和水量中等的碳酸盐岩夹碎屑岩含水岩组。

①纯碳酸盐岩裂隙溶洞含水岩组:岩性为寒武系中下统灰岩,为洞身通过段的主要含水组,富水性强,溶蚀现象发育,施工中极易出现突、涌水现象,主要分布在洞岩身CK243+940~CK245+910段。

②碳酸盐岩夹碎屑岩含水岩组:岩性为寒武系中下统的灰岩夹页岩,富水性较弱,溶蚀发育程度中等,主要分布在隧道进口段。

(3)地下水的补给、径流、排泄特征

本段地下水的补给、径流、排泄受地形地貌、地层岩性、地质构造和气候条件控制,地下水循环系统属于典型的渗入-径流型,地下水径流与排泄主要受岩体节理和裂隙的发育通道控制。

地下水补给主要为大气降水及地表沟水的入渗补给,洞身通过段沟谷发育,这些沟谷构成一个个小的、相对独立的地下水循环系统,山脊、各支沟的分水岭为各流域地下水的补给区,总体呈NE-SN向展布。地下水径流方向与地表水流方向基本一致,并受岩体节理、裂隙及构造的发育方向及地形条件的严格控制。

本段地下水的排泄方式除向河流、沟谷作线状排泄外,还以泉的形式作点状排泄。除上述天然径流排泄外,隧道建成后将形成新的人工径流-排泄系统,届时隧道通过区的地下水将涌入隧道进行人工排泄。

碳酸盐岩分布于隧道进口地段,是测区的主要含水岩组,碳酸盐岩岩溶水的补给、径流、排泄主要受岩溶发育程度与岩溶管道类型的控制。

根据径流通道的形态特征可分为管道型和裂隙型两种。

①岩溶管道型径流:地下水径流主要是沿岩溶管道,暗河进行,其特点是径流途径长,流速大,分布不均匀。管道式径流主要分布在岩溶强烈发育区,受构造及岩溶发育方向控制,特点是径流速度快,径流途径短,水量大。

②岩溶裂隙型径流:主要在碳酸岩夹碎屑岩岩溶区及岩溶发育程度较弱的碳酸岩的溶蚀裂隙中进行,其特点是径流途径短,径流速度慢,受地形控制明显,无一定的径流方向。

碳酸岩岩溶水的排泄主要通过地下暗河出口进行,隧道区地下水排泄受河流的侵蚀基准面控制,武陵山3号隧道进口发育下堉溪河,河面高程 320 m,为该区的最低侵蚀基准面;出口发育北斗溪河,河面高程230 m,为该区的最低侵蚀基准面。

4 岩溶发育特征

隧道测区附近主要有溶隙溶槽,洼地、暗河、岩溶泉及溶洞等,根据外业地质调查,CK242+530~CK245+910段分布可溶岩,根据地质调查结合物探分析,薄层-厚层灰岩、灰岩夹页岩等,地表岩溶形态主要为溶槽、溶蚀裂隙、溶洞、溶蚀洼地等。详述如下:

4.1 溶芽、溶槽

溶芽、溶槽主要分布于堰堉水库附近岩溶洼地内,地层为寒武系中统下组灰岩夹页岩,溶隙、溶槽沿一组岩层节理发育,走向为N66°E/56°N。石芽呈尖棱状,高度 1 m~2 m不等,局部石芽根部见有溶蚀孔洞。

4.2 岩溶洼地

分布于高程390 m~400 m的江家山山顶平台区,洼地平面形状呈不规则的矩形,长约 350 m,宽 30 m~200 m,深度 10 m~20 m。洼地基岩为寒武系中统下组灰岩夹页岩,洼地北部有一暗河发育。洼地为地表水汇集转入地下水的面状岩溶形态。

4.3 溶洞

测区内溶洞较为发育,规模大小不一,地下水发育程度各不相同。根据水文地质调查,线路CK243+824左侧 1.2 km堰堉水库东侧至CK245+250右侧发育多处溶洞。溶洞大小规模不同,为中小型溶洞,实测高程 426 m~496 m,洞内地下水情况不一,多数洞内有水,但水量较小。据访问,上述洞内雨季地下水丰富,水位上涨,受季节影响较为明显。

4.4 暗河

测区内主要分布暗河有马家堉暗河,位于线路CK245+661右侧,进口为桃源县马家堉村,实测高程400 m,出口位于嫫家洞河内,流量为 5.79 L/s。推测高程面为 358 m,发育方向为N700E,与岩层走向一致,岩性为寒武系灰岩夹页岩。暗河进口洞口呈拱形,宽约 15 m,高约 10 m,洞内溶蚀作用强烈,小溶洞发育,洞顶有线状滴水,并发育有石钟乳、石柱,估测洞内水量约 500 m3/d,据访问流量受季节影响较为明显,如图2所示。该暗河与线路不相交,隧道在该点路肩高程为 323 m。

图2 马家堉暗河

4.5 岩溶漏斗及天坑

测区内小型漏斗分布较多,多为细小型漏斗,漏斗深度较浅,漏斗内均无地下水;天坑分布较为单一,主要为分布于CK243+614右侧 2 km的响天坑。天坑呈垂直圆桶状,天坑口径 15 m~18 m,坠落实验探测坑深约 70 m,具体准确深度未知,调查时未发现地下水。据当地村民介绍该坑底部联接暗河,雨季时能听到水声,季节性影响较大。

5 岩溶地球物理勘探分析

根据工点实际地质地球物理特征,选用GDS三极高密度测深法对该工点进行地球物理勘探。高密度电法勘探是根据直流电源形成的电场分布测出其不同深度的供电电流强度和地表测量电极间的电位差,求出不同深度地层(或地质体)的视电阻率,再根据量板拟合求出各具有电性差异的地层(或地质体)的电阻率及其深度、厚度,进而推断各具有电性差异的地层(或地质体)的地质情况。

结合外业调查,分析物探资料得出:CK242+530~CK244+000段岩溶中等发育,岩溶现象以表层溶蚀和小型溶洞等深层溶蚀为主。CK244+000~CK245+910段岩溶强烈发育,岩溶现象主要表现为表层溶槽、小型漏斗等小型溶蚀和中型溶洞、暗河及天坑等深层溶蚀为主。其中分析岩溶中等发育区域中异常区域发现,CK242+910和CK243+620附近分别分布有竖直方向的弱电阻率区,初步解析该区域内岩层中可能有中型岩溶漏斗或呈竖直方向发展状溶洞发育;CK244+580附近分布有竖直状椭圆型弱电阻率区,初步解析该区域内岩层中可能有竖直方向发展状溶洞或暗河入口分布,如图3所示。

图3 隧道CK244+128~CK244+857物性地质剖面图

6 岩溶空间发育规律及控制因素分析

隧道区岩溶中等发育-强烈发育,该区域内的岩溶发育形态主要受控于地层岩性、地质构造、地形地貌和水动力条件,各因素作用组合的不同结果形成不同类型岩溶形态。

(1)可溶性岩层与非可溶性岩层之间,溶蚀现象发育程度差别明显。本隧道岩性分布以寒武系灰岩及灰岩夹页岩和白垩系砂岩夹泥岩为主,其中寒武系灰岩及灰岩夹页岩为可溶性岩,分布段落较长,于CK242+530~CK245+910,长 3 380 m,占隧道全长46.95%,根据岩性判断岩溶发育强度为弱—中等发育;其中白垩系砂岩夹泥岩为非可溶性岩,分布于CK245+910~CK249+730,长3 820 m,占隧道全长53.05%,根据岩性判断岩溶发育程度为弱等—不发育。寒武系灰岩及灰岩夹泥岩地区可溶性岩层地区溶洞、暗河等岩溶现象发育,而白垩系砂岩夹页岩地区岩溶现象极少,局部分布有小型表层溶蚀现象。

(2)隧道区域内岩性相同的情况下,岩溶的发育程度受控于地质构造(断层、褶皱)。

地质构造的产生,往往使得构造附近区域的岩层相对比较破碎,胶结作用减弱,岩层之间的孔隙加大,丰富的地表水沿构造线或顺岩层产状渗流充分补给地下水,地下水活动加强,对岩层的溶蚀作用加大。本区域内野外调查发现,隧道区域正线及两侧暗河、岩溶构造泉多沿构造线方向或岩层产状方向发育。如隧道CK244+000~245+910区域内岩溶现象明显,主要是受F19-1和飞流溪背斜控制,岩体节理、裂隙发育,地下水循环积极,岩溶发育。

(3)该隧道测区范围内地形地貌也是影响岩溶发育的较大因素。

地形地貌对岩溶发育的影响一定程度上体现在地表水径流排泄和地下水循环畅通。在四面封闭的洼地或浅埋沟处,一般多发育有岩溶漏斗。而岩溶漏斗等现象的存在是为了使地表水得以排泄。同时在地表汇水的支沟或汇水山窝处,容易形成溶洞和岩溶天坑等大型溶蚀现象。而分析该隧道区域附近岩溶洼地内分布,平面线路两侧表现为南强北弱格局,溶洞(山湖洞等)和岩溶天坑(响天坑等)大型岩溶均分布在线路右侧(南侧),地表汇水的发育。

如,CK245+400~+800段地貌呈现四周高中间低封闭洼地,高程 390 m~420 m,岩溶受地貌控制作用明显,洼地内溶芽、溶槽等地表岩溶发育,洼地尽头发育马家堉暗河。除此之外,本隧道其他地段被深切沟谷切割,线路两侧均有近顺线路走向发育的沟谷,地表水排泄条件好,地表岩溶发育相对较弱。

(4)地下水水动力条件是岩溶发育关键因素。

岩溶发育是溶蚀作用的结果,而地下水水动力条件的优劣决定了溶蚀作用的强弱。最低侵蚀基准面的决定着地下水循环效果,地表水对地下水的补充也加大了地下水循环作用。因此,最低侵蚀基准面对岩溶地下水水动力条件。以浅埋沟为例,浅埋沟处一般发育有竖直方向的岩溶系统和水平方向的岩溶系统。浅埋沟处汇集四周的地表水后,地表水为加强排泄,在竖直方向易形成岩溶漏斗等,竖直汇入山体内部的地下水系统;而水平方向易形成溶洞、暗河入口等,水平方向汇入山体内部地下水系统。

根据线路CK243+860左侧约 1 km处发育的溶洞,高程面 400 m~450 m,为水平管道状溶洞,均为无水溶洞,仅雨季有少量的地下水出露,为垂直渗流带。马家堉地下河系出口高程面 358 m,第二层高程面 350 m~400 m为水平循环带,暗河、岩溶多发育在此高程段落,地下水发育,常年有水,水量受季节影响明显,该层为水平循环带。350 m~300 m(最低侵蚀基准面)为垂直循环带,该段岩溶段落线路高程310 m~350 m,因此分析认为该段处于垂直渗流带内,对隧洞影响较大。

7 结论及工程措施建议

(1)根据《铁路工程不良地质勘察规程》岩溶强度分级标准,本隧道岩溶发育强度分级划分:里程CK242+530~CK244+000,岩溶中等发育,主要岩溶特征为:可溶岩,地表有溶隙、溶槽,小型溶洞;里程 CK244+000~CK245+910,岩溶强烈发育,主要岩溶特征为:可溶岩,地表有溶芽和溶蚀洼地,发育马家堉暗河,有水平溶洞发育,溶蚀现象强烈。特长隧道由于长度长,埋深大,尤其为岩溶隧道,施工中可能遇到的工程地质问题较多,所以,选线阶段应该进行多方案比较,尽量缩短岩溶隧道长度。

(2)隧道中不同时代的岩层呈不整合接触关系,岩性接触带存在软弱结构面、节理密集带等,可能会出现围岩失稳、坍塌、突、涌水、突泥、基底下沉等地质灾害。

(3)隧道浅埋段或山顶分布有型洼地处,应分析地表水和地下水的循环路径,防止隧道开挖过程中,破坏原来地表水排泄通道,出现地表水倒灌、出现涌水现象,同时应充分考虑抽排水等应急措施,并避免雨季开挖。特别是江家山洼地处于可溶岩与非可溶岩接触带,可能有突涌水问题。应采取TSP、HSP、地质雷达、红外探水、超前水平钻探、孔内全景式数码摄影、跨孔CT、地质素描(数码技术)、超前平导等多种方法和手段进行超前探测,避免地质灾害的发生或把施工风险降至最低程度,确保施工安全顺利的进行。

(4)针对物探电阻率特大异常区,进一步勘探分析,排除。防止施工时有可能出现溶腔、溶洞突涌水、突泥现象,隧道在上方附近通过时还可能造成基底下沉等问题。设计和施工中要加强施工用水、排水管理,使洞内水流畅通,防止积水浸泡软弱岩层。

(5)洞身CK242+530~CK245+910段为可溶岩段落,隧道地表范围调查发现的暗河没有与隧道直接相交,但工程的开挖施工可能沟通上部水平循环带岩溶水强烈发育带,造成施工中产生大的突水,尤其是在褶皱的核部和几条断层带通过的部位以及可溶岩与非可溶岩接触带更为突出。可能存在重大地质灾害,建议对岩溶段落及构造带、接触带、物探异常段、浅埋沟段落开展动态设计和超前地质预报工作。

(6)寒武系灰岩夹页岩与白垩系砂岩夹泥岩接触带,工程性质差别较大,接触带附近富水,灰岩可能有岩溶发育,应进一步揭示其接触位置和接触关系以及岩溶发育情况。

[1]中铁第一勘察设计院集团公司.新建黔江至张家界至常德铁路初步设计第四篇(地质)[R].西安:中铁第一勘察设计院集团公司,2011.

[2]中铁第一勘察设计院集团公司.新建黔江至张家界至常德铁路二队地质汇报材料[R].西安:中铁第一勘察设计院集团公司,2011.

[3]中铁第一勘察设计院集团公司.新建黔张常铁路武陵山3号隧道工程地质勘察报告[R].西安:中铁第一勘察设计院集团公司,2011.

[4]TB 10012-2007.铁路工程地质勘察规范[S].

[5] 铁道第一勘察设计院.铁路工程地质手册[M].北京:中国铁道出版社,1999.

[6]TB 10027-2012.铁路工程不良地质工程勘察规程[S].

[7] 顾湘生,刘坡拉.铁路岩溶工程地质勘察技术[M].武汉:中国地质大学出版社,2012.