马加年谱

马加年谱

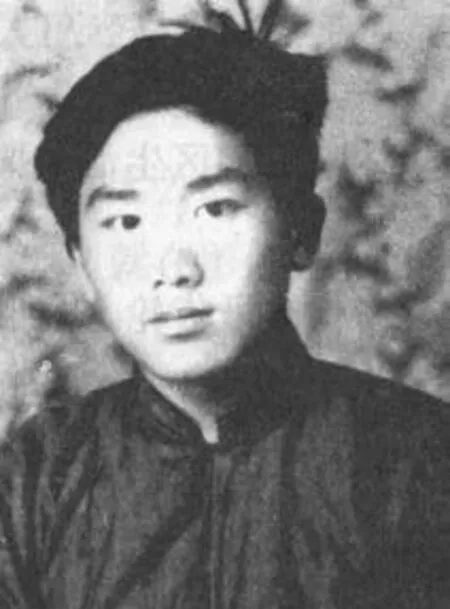

1910年2月27日,马加出生在辽宁省新民县弓匠堡子村一个普通的医生家庭,原名白永丰,又名白晓光。祖父白明儒做过当地的私塾先生,“他对文学的爱好、气质、身教目染,对马加的影响是很大的”。十八岁的青春年华,马加又考入东北大学预科。“他学的虽是教育,但爱好的却是文艺。”大学期间,这一翩翩少年除习攻专业,还如饥似渴地接触了进步思想。几年间,他阅读了鲁迅、蒋光慈、高尔基等人的作品,这对他以后走上左翼文学道路起到了重要作用。

青年时期的马加意气风发。1928年,他怀揣着文学之梦初涉文坛,在沈阳《平民日报》副刊上发表了处女作《秋之歌》。之后,他又在《盛京时报》《春潮》《北新》等报刊上发表诗歌和小说。此外,马加还和他的同学李英时、叶幼泉等共同创办了文艺刊物《怒潮》和《北国》,但这一时期的作品多是习作,没有一篇保存下来。

“九一八”事变后,整个东北笼罩在一片肃杀之中,马加也从关外流落到北平,但他仍坚持理想,在清苦的条件下继续创作。在这期间,马加结识了左联的同志,并于1935年正式加入左联,发表了《登基前后》(后更名为《寒夜火种》)《复仇之路》《小伙房》等小说。

2002年阿红探望马加

“七七”事变后,北平也被战火吞没,马加只得再度流亡,辗转多地参加抗日救国运动,于1938年到达革命圣地延安。随后,他又深入华北敌后,经历了血与火的洗礼。1941年,马加回到延安,调到“文协”从事抗日工作,并在同年加入了中国共产党,次年又参加了著名的延安文艺座谈会。在延安,马加发表的第一篇小说《过甸子梁》,首次使用了“马加”作为笔名,它预示着“作家返回延安,新的生活开始之即,时刻勉励自己‘快马加鞭’”。

1945年,日本侵略者投降,东北的黑土地又焕发了新的生机。次年,马加从延安回到故乡。他怀着对新生活的无限向往,在佳木斯参加了“土改”斗争,并将这一时期的经历写成了小说《江三村十日》。随后又相继出版了《开不败的花朵》《在祖国的东方》《红色的果实》等经典作品。

1947年,马加在北满参加土改。1948年12月,回到刚解放的沈阳,与周立波编辑《文学战线》。1949年7月,参加全国第一次文代会,被选为候补理事,会后,参加东北第一次文代会,任东北作家协会副主席,以后又任主席。

1950年,中篇小说《开不败的花朵》出版,获得广泛好评,再版十四次。

1951年,参加抗美援朝。1955年,中国作家协会辽宁分会成立,任作协主席、党组书记。

1982年,欢迎丁玲夫妇莅沈留影(左起:彭定安、文菲、马加、陈明、申玮、丁玲、韶华)

1956年5月,出席作协第二届理事会,在中南海怀仁堂受到毛主席的接见。

“文革”期间,马加遭到错误的批判,被下放到内蒙古昭盟宁城县农村。“文革”结束后,即将迈入古稀之年的马加又恢复了年轻时期的活力,完成了他创作生涯里的扛鼎之作——《北国风云录》,紧接着又出版了它的姊妹篇《血映关山》。这两部力作获得了中国首届满族文学奖、东北文学奖和辽宁省人民政府优秀作品一等奖。

1998年,获得中国文联荣誉委员称号,获金质奖牌。7月,《马加文集》七卷本出齐。

2000年,辽宁省人民政府作出决定,授予马加同志“人民作家”荣誉称号。

2004年10月21日马加于沈阳病逝,享年95岁。

责任编辑 陈昌平