长江中游新洲—九江河段河床演变分析及整治方案研究

李彪,黄召彪,涂琳

(1.长江航道规划设计研究院,湖北 武汉 430011;2.武汉船舶职业技术学院,湖北 武汉 430050)

长江中游新洲—九江河段河床演变分析及整治方案研究

李彪1,黄召彪1,涂琳2

(1.长江航道规划设计研究院,湖北 武汉 430011;2.武汉船舶职业技术学院,湖北 武汉 430050)

根据新洲—九江河段近几十年来原型观测资料,深入分析了顺直分汊形过渡河段的演变特点及碍航特性,提出了“固滩守槽,稳定主流”的治理原则,在此基础上提出治理方案,并结合平面二维水沙数学模型,对治理方案效果进行了计算。结果表明:河段采取以守护为主、调整为辅,利用整治建筑物稳定并适当抬高已有滩体,归顺过渡浅区枯期水流的治理思路是正确的,工程方案实施后可以较好地解决本河段的碍航问题。

新洲—九江河段;河道演变;航道整治;平面二维水沙数学模型

0 引言

新洲—九江河段位于长江干线中游武汉至安庆河段的中下段,介于武穴水道和张家洲水道之间,由新洲水道和九江水道(含九江大桥) 两个水道组成,是连接中游与下游的水运主通道。

新洲—九江河段为典型两反向弯道间的长顺直分汊河段,河床演变复杂,治理难度大。本河段包含新洲浅区、九江上浅区及九江下浅区,但目前新洲浅区及九江上浅区碍航情况严重,仅可勉强维持4m水深,并且有进一步恶化的趋势,严重制约了九江区段航道尺度的提高。《长江干线航道总体规划纲要》[1]指 出: 到 2020 年新洲—九江河段航道尺度要达到 4.5 m × 200m × 1 050 m(水深 ×航宽 ×弯曲半径)。因此深入研究新洲—九江河段河道演变规律并提出相应的治理对策意义十分重大。

1 河段概况

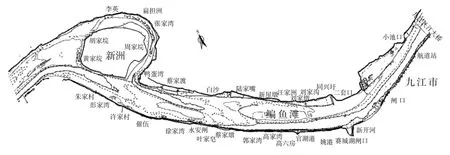

新洲—九江河段上起葫芦山,下迄九江港客运码头,全长约 35 km,平面形态呈现反“S”形(见图 1)。上段为向左弯曲的新洲鹅头型分汊河段,左汊为支汊,仅通行地方小轮,右汊为主汊,称为新洲水道;中间段为上下弯道间长顺直分汊段,分布有徐家湾边滩及鳊鱼滩江心洲,鳊鱼滩将河道分为左右两汊,主航槽一直稳定于右汊,近年来左汊略有发展。河段内没有大支流汇入,比降较缓,枯水期最大比降仅为万分之 0.5;下段则为向右弯曲的九江弯道。

图1 新洲—九江河段河势示意图Fig.1 River regime of X inzhou-Jiujiang reach

2 河道演变及碍航特性

2.1 新洲水道

新洲汊道遵循鹅头型分汊河段的演变特点,总体表现弯曲的支汊衰退,主汊逐渐发展。上世纪90年代前,新洲左汊分流比相对较大,最大时分流比达 30%以上,在新洲尾部对右汊形成明显的入汇顶托之势,这一时期右岸徐家湾边滩位置偏上,主流较早过渡到右岸,上下深槽平顺衔接,新洲浅区航道条件较好。

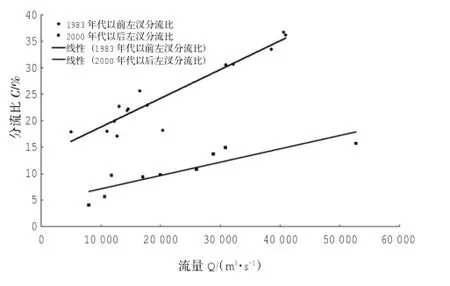

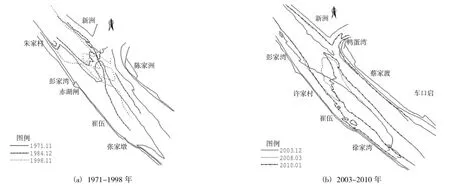

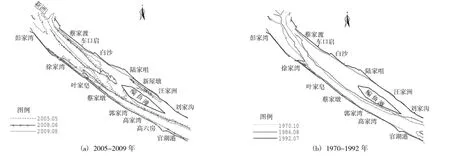

但上世纪 90年代以后,随着支汊进口的缩窄,河道的淤浅,左汊分流比 (见图 2) 逐渐减小,新洲左汊衰退,右汊相应发展,汇流效应减弱。由此新洲水道主流水动力增强,徐家湾边滩不断冲刷后退,河道趋于宽浅,新洲过渡浅区范围增加,上下深槽交错,造成新洲过渡段5m线断开,尤其是 1998 年、1999 年大洪水年,浅区大范围淤积,5m 等深线断开最小距离达 1 200 m,虽在 2003 年以后 5m 线开始贯通,但航槽紧贴新洲洲尾,宽度明显不足 (见图 3);同时受上深槽右偏的影响,右岸沿岸槽发展,造成徐家湾边滩被冲刷、切割,边滩向心滩转化,航道格局趋于不利。

2.2 九江水道

图2 新洲左汊分流比变化图Fig.2 Changeof the sp lit ratio in Xinzhou leftbranch

上世纪 90年代以前,新洲汊道汇流作用强,造成长顺直段主流提前由左向右过渡。同时受左岸白沙边滩及鳊鱼滩的约束,九江水道上浅区水流集中,5m深槽上、下平顺衔接,宽度基本保持在 450~600m 之间 (见图 4),九江上浅区表现为正常型,航道条件尚好。

近年来,随着上游新洲汊道交汇作用减弱,主流逐渐左摆,造成左岸白沙边滩冲刷、崩退、缩小,主流过渡段下移,同时鳊鱼滩左汊也逐渐冲刷发展。受主流左摆的影响,左岸深槽左偏,而右岸深槽相对稳定,左右深槽形成交错,造成九江上浅区形成交错浅滩,5m等深线宽度持续变窄,甚至断开,航道条件急剧恶化,并且随着鳊鱼滩洲头冲刷萎缩,九江上浅区河床断面展宽,水流更为分散,碍航程度加剧。

图3 新洲5m等深线变化图Fig.3 Change in 5m isobathic line in Xinzhou

图4 九江水道5m等深线变化图Fig.4 Change in 5m isobathic line in JiujiangW aterway

2.3 河段内水流条件及洲滩演变关系

河段内上下游水道演变关系密切,滩槽变化具有连锁反应关系。

新洲水道滩槽的变化主要受新洲汊道兴衰的影响而发生相应的调整。随着新洲水道分流量的不断增大,新洲水道水动力增强,对河床的塑造能力也随之增加,水道内上深槽持续右偏,上、下深槽交错加大,边滩冲刷下移,滩面刷低,浅滩范围增加,航道条件变差,同时,沿岸槽发展,近两年,徐家湾边滩逐渐演变为心滩,造成多槽分流,航道形势也趋于不利。

九江水道承接新洲水道,且为顺直河型,水流一脉相承,上游滩槽冲淤直接引起下游滩槽变化。2000 年之前,当新洲汊道汇流作用较强时,主流提前由左向右过渡,九江上浅区表现为正常型,航道条件良好。但近年来随着新洲汊道交汇作用减弱,再加上弯道水流所固有之特性,主流趋直、左摆,白沙边滩冲蚀退缩,徐家湾边滩左摆、下移,九江顺直段深槽左摆,从而加大了鳊鱼滩头部冲刷,引起了鳊鱼滩左汊发展,2005 年以后九江上浅区浅滩形态由正常型转为交错型,浅区出浅碍航,并且随着鳊鱼滩洲头的冲刷,航道条件进一步恶化。

2.4 碍航特性

对于新洲浅区:当徐家湾边滩发育完整,滩体高大时,过渡槽居左,航道条件较好;当徐家湾边滩冲刷萎缩,滩体低平,过渡槽右摆居中,航槽不稳,枯季需要调标、改泓,航道维护较为困难;当浅区形成双槽时,水流难以集中,多槽分流,虽然5m等深线勉强贯通,但是宽度较窄,近年来徐家湾边滩头部持续刷低,浅区范围增大,过渡航槽趋于宽浅,航道条件较差。

对于九江上浅区:当九江上浅区主流提前由左岸向右岸过渡,浅滩表现为正常型,航道条件较好;当主流左摆,上下深槽交错,上浅区表现为交错型,汛后水位快速回落,浅滩上淤积的泥沙来不及冲刷而造成水深不足。2005 年后,九江水道上浅区浅滩形态由正常型演变为交错型,浅滩形态恶化,加之鳊鱼滩洲头冲蚀后退,滩脊展宽,枯水期水流分散,造成九江上浅区出浅碍航,近几届枯水期已有多艘船舶在此搁浅。

3 航道治理思路

鉴于新洲—九江河段内水道间的连锁变化,上下浅滩存在内在的演变关系,单滩整治尚不能解决河段内的根本问题,需要采取长河段系统治理。故针对新洲水道由单一河槽演变为双槽分流,浅区断面向宽浅方向发展;九江水道浅滩形态恶化的不利变化,新洲—九江河段的航道治理思路[2]确定为:

1) 对于新洲水道,以守护为主、调整为辅,采用整治建筑物限制上深槽的发展,稳定边滩,归顺过渡浅区枯期水流,遏制其不利变化;

2) 对于九江上浅区,攻守并重,采用整治建筑物抑制深槽左摆,恢复并抬高左岸 (心滩)滩体,防止继续向不利方向(交错浅滩) 发展,适当缩窄枯水河宽,集中水流,加大浅区冲刷能力,提高水深,使之达到《规划》航道尺度标准。

4 整治工程效果及数模研究

4.1 数学模型介绍

运用平面二维水沙数学模型[3],对航道整治工程方案进行了分析研究。模型计算区域上起鲤鱼山水道出口处的王家湾,下至九江长江大桥上游3 km 处,全长约 56 km。模型采用 SIMPLE 算法,计算区域曲线网格根据椭圆型微分方程生成,进口至出口的区域划分为 396 × 151 个网格,其中:ξ方向网格数共 396 个,网格长度约为 40~150m,η 方向网格数共 151 个,网格宽度约为 10~50m。模型进口边界条件采用九江站的流量资料,出口边界采用九江站实测水位与模型出口进行相关计算的水位过程,起始地形采用 2009 年 2 月河床地形。

4.2 定床方案试验

4.2.1 方案介绍

根据本河段航道整治思路,提出了两组定床方案。方案1:在右岸徐家湾边滩布置两道潜丁坝 (坝顶高程 5.73m,黄海高程,下同) 和两道护滩带,在左岸新洲尾部及蔡家渡实施护岸;在白沙边滩布置两道浅丁坝 (坝顶高程 5.73m),在鳊鱼滩滩头布置 1纵 3横 4道护滩带;方案 2:在新洲水道出口处布置7横1纵的鱼骨坝(鱼骨坝脊坝头部高程为 5.73m,尾部高程为 8.73m,刺坝高程与相接处脊坝高程相同);在白沙边滩布置两道潜丁坝,在鳊鱼滩滩头布置“1纵3横”4道护滩带。然后对方案进行定床水流效果试验。

4.2.2 工程效果

4.2.2.1 分流比变化

2个方案的实施均使得鳊鱼滩北汊分流比减小,但在方案1实施后新洲水道分流比有所减小,而方案2的实施对新洲水道分流改变不大,且随着流量的增加,工程对鳊鱼滩汊道的影响越来越小。

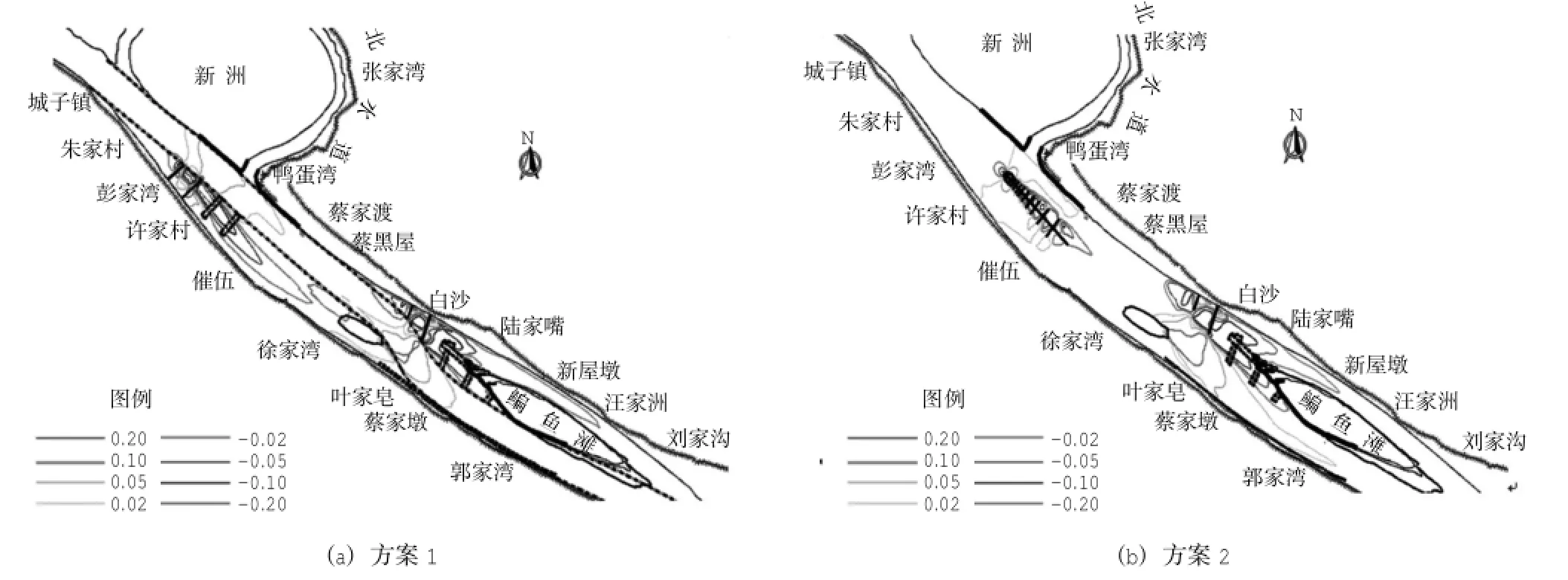

4.2.2.2 水流流态、流速变化

方案 1 实施后,在整治流量下 (10 090m3/s)新洲浅区流速增加,增加约 0.02~0.05m/s;九江上浅区内流速增加,增加值约 0.08m/s 左右。徐家湾边滩潜丁坝坝头流速增加较大,增幅达0.1 m/s, 对 建 筑 物 的 稳 定 有 一 定 影 响 (见 图 5(a));方案 2 实施后,在整治流量级下,新洲浅区流速增加,增加约 0.05m/s,鱼骨坝右侧沿岸槽内流速也有所增加,流速增加幅度约为 0.02 m/s。九江上浅区流速增加,浅区内流速增加约0.07m/s 左右 (见图 5 (b))。两方案实施后随着流量的增加,工程对流态流速的影响将逐渐减小。

4.2.2.3 水位变化

两方案的实施均使得工程上游水位有所雍高,工程下游水位略有下降。水位最大雍高值为0.033m,水位最大下降值为 0.006m。在洪水流量下,工程对水位影响不大,不会对防洪造成影响。

图5 流速变化等值线分布图Fig.5 Distribution diagram of velocity isoclines in regulation discharge

综上所述,方案1与方案2属不同类型的方案,两方案的差异在于新洲水道工程部位以及措施不同,从工程效果来看,方案1能够起到稳定徐家湾边滩,加强新洲浅区冲刷的目的,航道条件有所改善;而方案2实施鱼骨坝后,虽然能守护徐家湾心滩,对浅区冲刷有一定改善,并考虑了右岸岸线的利用问题,但工程实施后会加速右岸沿岸槽的发展,形成双槽分流,若沿岸槽持续发展,可能会对新洲水道浅区形成不利影响,存在一定的工程风险。因此,综合比较来看,方案1略优于方案2,动床阶段可在方案1的基础上作进一步优化。

4.3 动床方案试验

4.3.1 方案优化

根据定床试验效果,对方案1加以优化。徐家湾边滩工程优化:鉴于1号潜丁坝位于深水区,且潜丁坝头部流速较大,对坝体稳定不利,故取消1号潜坝,同时对2号潜坝高程适当减低,将3号护滩带的位置实施调整,4号护滩带位置不变,最终在徐家湾边滩布置3道护滩带工程。护岸工程优化:考虑徐家湾边滩工程仍可能会对左岸产生一定影响,因此,新洲洲尾、蔡家渡护岸工程仍将保留,只不过守护范围调整;白沙边滩以及鳊鱼滩头部工程优化:考虑左岸黄梅港的规划和发展,取消白沙边滩2道潜丁坝,同时为保证九江上浅区的冲刷效果,故将鳊鱼滩头护滩带调整为坝体,即鳊鱼滩头“一脊三齿”的梳齿坝。优化后的工程方案平面布置见图6。

4.3.2 工程效果

选取 2005—2009 年+1998 年+2005 年+2007—2009 年共 10 个代表水文年的水沙条件进行动床工程效果研究,动床效果如下:

图6 工程方案平面布置图Fig.6 Layoutof projectscheme

1) 地形变化

方案实施后,经过 10个水文年后,新洲浅区受工程作用浅情逐年好转,同时新洲水道右岸沿岸槽的发展趋势也受到遏制。较无工程情况下,10 年末,新洲浅区冲刷幅度约 2~3m,丁坝及护底带工程区域泥沙落淤,10 年末,泥沙淤积约 2~3m。沿岸槽进口淤积约2m左右,中下段冲刷约2m。在九江水道,由于梳齿坝工程作用,同样保护了白沙边滩与鳊鱼滩头部,起到了抑制鳊鱼滩左汊发展的趋势,但由于取消了白沙边滩的浅丁坝,较无工程情况下白沙边滩淤积程度有所减少,由于鳊鱼滩左汊的护底带工程的作用,较无工程情况下鳊鱼滩左汊淤积2m左右。由于梳齿坝的作用,鳊鱼滩头部大幅淤积,逐渐与白沙边滩连为一体,10年末淤积幅度约 3m,同时鳊鱼滩滩头右缘也大幅淤积,右缘窜沟的发展也得到控制。九江上浅区的航道条件也逐年好转。

2) 航槽变化

方案实施后,河道内低滩保持稳定,徐家湾右槽与鳊鱼滩左汊的发展趋势受到遏制,河道水流归槽,10 年内,新洲浅区处 4.5m 深槽航宽始终能够保持在 200m 以上,10 年末最小宽度保持在 250m 以上,形成稳定的枯水期航槽。九江上浅区,由于徐家湾边滩尾部的淤积下移与白沙边滩冲刷趋势得到抑制,使得九江水道上下深槽交错加大的趋势得到改善,至试验第 5 年末,4.5m航槽能够满足通航要求,最窄处航宽约为 400m,之后随着鳊鱼滩滩头的进一步淤积展宽以及鳊鱼滩左汊的逐渐淤积,航道条件进一步好转,至10年末,九江水道上下深槽航槽内6m水深线贯通。

3) 分流比变化

10年后较初始地形,新洲右汊分流比增加约4.3%,新洲水道沿岸槽与鳊鱼滩左汊的发展趋势受到抑制,经过 10个水文年后,沿岸槽小幅萎缩,分流比减小约 0.3%,鳊鱼滩左汊分流比减小约 6.3%。

总体而言,工程实施后,新洲浅区整治线内流速略有增加,浅区有所改善,4.5m 槽始终保持贯通,在目前的地形条件下经代表水文年后,九江上浅区冲刷效果明显,4.5m 等深线贯通,且4.5 m 等深线宽度达 380 m,满足 4.5m × 200 m(水深×航宽)规划航线标准要求。

5 主要结论

1) 新洲—九江河段河势总体稳定,但随着新洲汊道左汊衰退,右汊发展,新洲水道主流水动力增强,徐家湾边滩不断冲刷后退,河道趋于宽浅,新洲浅区范围增大。同时右岸沿岸槽冲刷发展,造成徐家湾边滩由边滩向心滩转化,航道格局向不利方向发展。受新洲汊道的变化,顺直段的九江水道主流逐渐左摆,鳊鱼滩左汊逐渐发展,由此造成九江水道上下深槽交错程度加剧,九江上浅区形态恶化,航道出浅碍航,同时鳊鱼滩洲头受水流冲刷而变散,浅区水流更为分散,碍航情况严重。因此,有必要尽快实施新洲—九江河段的航道整治工程。

2) 结合本河段河床演变特点的认识,新洲—九江河段的治理思路确定为:对于新洲水道,以守护为主、调整为辅,采用整治建筑物限制上深槽的发展,稳定边滩,归顺过渡浅区枯期水流,遏制其不利变化;对于九江上浅区,攻守并重,采用整治建筑物抑制深槽左摆,恢复并抬高左岸(心滩)滩体,防止继续向不利方向(交错浅滩)发展,适当缩窄枯水河宽,集中水流,加大浅区冲刷能力,提高水深,使之达到《规划》航道尺度标准。

3) 运用平面二维水沙数学模型,对航道整治工程方案进行了计算研究,计算结果表明,通过修建徐家湾边滩护滩带、新洲尾和蔡家渡护岸、鳊鱼滩头“一脊三齿”的梳齿坝等一系列工程措施,可以很好地解决本河段的碍航问题。

[1]交通运输部.长江干线航道总体规划纲要[R].北京:交通运输部,2009. Ministry of Transportof the People's Republic of China.Planning outline of the main line of Yangtze River[R].Beijing:Ministry of Transportof the People'sRepublic ofChina,2009.

[2]黄召彪,李彪.长江中游新洲—九江河段航道整治工程工程可行性研究报告[R].武汉:长江航道规划设计研究院,2010. HUANG Zhao-biao,LIBiao.Feasibility study report on regulation projectof Xinzhou-Jiujiang river reach in themiddle of the Yangtze River[R].Wuhan:Changjiang Waterway Planning Design and Research Institute,2010.

[3]刘林,张明.长江中游新洲至九江河段航道整治工程二维水沙数值模拟研究[R].武汉:长江航道规划设计研究院,2010. LIU Lin,ZHANGMing.Two-dimension numericalsimulation study on regulation projectof Xinzhou-Jiujiang river reach in themiddle of the Yangtze River[R].Wuhan:Changjiang Waterway Planning Design and Research Institute,2010.

Analysis on channel evolution of Xinzhou—Jiujiang river reach in them idd le of the Yangtze River and the regulation scheme research

LIBiao1,HUANGZhao-biao1,TU Lin2

(1.ChangjiangWaterway Planning Design and Research Institute,Wuhan,Hubei 430011,China;2.Wuhan Instituteof Shipbuilding Technology,Wuhan,Hubei 430050,China)

Based on the prototype observation data for Xinzhou-Jiujiang river reach in recent decades,the paperanalyzes the corresponding fluvialevolution and navigation-failure characteristics,and puts forward the following guidelines for regulation:strengthening bars,protecting riverbed and stabilizingmain stream.At the same time,a horizontal two-dimensionalmodel is developed to check the effectivenessofundergoing regulation projects.The results indicate that the regulation of Xinzhou-Jiujiang reachmainly focuses on protection rather than adjustmentand the detail lies on appropriately adjusting themain flow of shoalareas in transitional reach tomaintain enough navigating depth in dry season by using regulating structures to stabilize and elevate the bars.Themodeling results prove the validity of the proposed regulation which aims at solving the navigation failure problems.

Xingzhou-Jiujiang river reach;channel evolution;channel regulation;2Dmathematicalmodel

U617.3

A

1003-3688(2014)01-0039-06

10.7640/zggw js201401007

2013-05-13

2013-07-01

李彪 (1979 — ),男,湖北荆州市人,高级工程师,硕士,港口、航道及近海工程专业。E-mail:libiaohao308@163.com