贺兰山寒武系研究新进展*

蔡雄飞,何文键,杨捷,曾佐勋,顾延生

(1 中国地质大学地球科学学院,生物地质与环境地质国家重点实验室,武汉 430074)(2 广东省河源市核工业地质局二九二大队,河源 517003)(3 长江水利委员会三峡勘测研究院有限公司,武汉 430074)

贺兰山地区的寒武系出露比较广泛,顶、底界线清楚,是研究华北地台西缘寒武系较为理想的地区。但与奥陶系相比,寒武系的研究程度较低[1,2]。近几年来,中国地质大学(武汉)宁夏队在拉网式地质调查的基础上,寻找并测制了优质剖面,为寒武系的研究打下了基础。

根据寒武系最新四分的划分原则及国际地层表[3],该区寒武系缺失早期第一统的沉积,可划分为第二统苏屿口组、五道塘组、陶思沟组;第三统胡鲁斯台组、阿不切亥组第一段;第四统阿不切亥组第二段、第三段。基于此,本文论述了贺兰山寒武系研究的新进展,将贺兰山寒武系苏峪口组与华北辛集组对比,首次提出贺兰山寒武纪早期苏屿口组古地理面貌特征,对贺兰山寒武系的研究具有一定意义。

1 寒武系第二统研究新进展

1.1 苏屿口组

苏屿口组厚度不大,前人一直认为全区岩性具稳定滨海相的粗、细碎屑岩沉积[4,5]。其实不然,按沉积类型苏屿口组可划分为北部粗碎屑岩系和南部细碎屑岩系。

1.1.1 纵、横向变化特征

苏峪口组岩性,在纵向变化剧烈,横向变化迅速(图1)。由北向南,由粗、细碎屑岩系的砂砾岩、含砾石英砂岩迅速变为细碎屑岩系的细、粉砂岩;颜色由灰色为主变为紫红色为主;古地貌北部陡峻,向南变为开阔、平坦,无水下河道沉积。

1.1.2 沉积特征

根据苏峪口组岩性纵向和横向变化特征,将其分为北部和南部两种沉积类型。

北部沉积类型:本文将苏峪口组上部的白云岩划归为五道塘组,其厚度减少,岩性仅为两层,但其沉积比较有特色,尤其下部有重力流递变层理(图2)。下部沉积序列为扇根沉积,底部为冲刷面。砾石含量20~30%,大小不一,介于0.2~4cm 之间。砾石成分以硅化砂岩、泥砾为主,次为燧石和凝灰质砾石。砾石多数顺层理面,少数垂直层理面分布。磨圆度为次圆-次棱角状,砾石由大变小。上部8 cm 含砾石英砂岩,其中砾石含量少,砾径变小,大小为2~3mm,砾石成分以石英质、泥砾为主,次为砂质、隧石、凝灰质等。从下往上,砾石速变为棱角状(图2),上部沉积序列为钙质胶结含砾中-细粒石英砂岩,其中石英碎屑65%、燧石5%、豆状泥包粒10%等(表1)。石英质、燧石质碎屑的磨圆度较差,以次棱角状为主。胶结物也是棱角状、次棱角状中、细砂岩,具不等粒结构(表1)。

图1 贺兰山寒武系第二统苏屿口组水下冲积扇纵横向变化特征Fig.1 Vertical and horizontal variation of alluvial fan in Suyukou Formation of the second series of the Cambrian in Helan Mountain

图2 苏屿口组下部沉积序列Fig.2 Sedimentary sequence of lower Suyukou Formation

表1 苏峪口组结构和成分(%)Table.1 Structures and compositions of Suyukou Formation

苏峪口组下部砾石成分主要为硅质、砂岩质、泥砾岩质,次为燧石质和凝灰质砾石。中部冰沟地区除砂质、泥质砾石外,还可见白云岩质砾石,表明陆源组分的来源与下伏岩系紧密相关。该区基底主要为中元古界黄旗口组、王全口组和震旦系上统正目关组、兔儿坑组。黄旗口组为含砾和不含砾石英砂岩;王全口组和正目关组为白云岩和灰质砾岩;兔儿坑组为泥质板岩、粉砂质板岩。

从沉积作用看,苏屿口组下、中部具发育重力流的递变层理,自下而上呈砾、砂混杂和不等粒结构,通常是在斜坡环境下快速堆积的产物。结合砾石大小不一、成分多源、磨圆度中等推测,其顶部缺乏细碎屑的扇缘沉积,应为搬运距离不远且迅速的沉积。苏峪口组粗碎屑岩系的重力流发育,反映其为较陡古地形的斜坡相沉积。因此,高山深湖古地貌是近岸水下扇形成的有利地形;近物源、间隙性强烈洪水作用是形成近岸水下扇的有利环境。

南部沉积类型:苏峪口组南部是以紫红色细碎屑岩系为主的沉积类型。斜层理和平行层理发育,平行层理宽4~5cm。细砂岩及粉砂岩含较多的碎屑石英和绢云母。在南部紫花沟细砂岩和粉砂岩下部和上部,首次发现了遗迹化石群落。下部遗迹化石为大而粗,上部遗迹化石为长而细,呈弯曲状,以Planolites(漂移迹)为代表,其个体较小,直径为2~5 mm,长1~3cm,呈顺层面排列,无回填纹。Planolites是在寻找食物时形成的痕迹,管穴主要呈水平状,喜粉砂质基底,反映该区为水动力能量不大的慢速沉积[6],说明南部为陆相漫岸沉积。

前人认为苏屿口组粗、细碎屑岩系海滩沉积。但海滩沉积经波浪和海流反复作用,具高成熟度、高分选性,砾岩为长距离搬运的石英质、燧石类,砾石对称也好,而该区苏屿口组砾石虽具一定磨圆,但其成分复杂,砾、砂混杂和不等粒结构,内部发育重力流递变序列,具有水下冲积扇演化特征。扇体纵向由扇根迅速变为扇中。横向由北向南由扇根迅速变为扇缘。需要指出的是,在北部含砾石英砂岩中可见一定数量的内碎屑(豆状泥包粒),其最高含量可达10%。这种砾、砂混杂和不等粒结构与内碎屑岩共生的现象,不仅证明该区冲积扇粗、细碎屑岩为水下成因,也反映苏屿口组的沉积是从盆地边缘由洪水冲刷、搬运而来。

1.2 五道塘组

五道塘组是在苏峪口地区建立的,但出露最多的是在腰坝紫花沟地区。

1.2.1 纵、横向变化特征

五道塘组分下、中、上部,分述于下:

下部:北部底部为含三叶虫的粉砂质灰质白云岩,南部为紫红色块状含泥中、细粒砂屑的细晶灰岩;往上,北部为含细、粉砂质、含砾灰岩,南部为灰紫色中-厚层含生物碎屑含泥细晶-粉晶灰岩。

中部:以含核形石为主的灰质白云岩,但核形石形态显著不同:北部以长椭圆状为主,南部以球形、圆形为主,反映它们生长环境的差异。

上部:沉积环境相同,粒度相对有所变化。北部含泥粉晶白云岩,南部含泥细晶灰质白云岩。

1.2.2 沉积特征

下部为碳酸盐台地形成的早期阶段沉积,碳酸盐岩含中、细粒砂屑和生物碎屑。其中生物碎屑含量5%,由介形虫、棘皮、绿藻碎片等组成。从含泥中、细粒砂屑和生物碎片判断,其沉积环境为较平坦潮间沉积。中部含不同形态核形石的灰质白云岩,组成多个核形石灰质白云岩旋回,主要为球状、圆形、长椭圆形核形石。核形石由核心和包壳两个基本单元组成。核心结构、纹层类型和壳层构造是划分核形石类型、推断沉积环境和形成机制的重要依据[7-9]。该区核形石的核心结构主要为泥晶方解石的内碎屑结构、碎屑重结晶的亮晶结构。早期下部由厚层含泥粉晶-细晶核形石白云岩组成,单层厚40~50cm,核形石含量10%~15%,大小及形状不一,有圆形、弯曲形、椭圆形;早期上部由灰色块状-巨厚层含生物碎屑、含砂屑细晶核形石灰质白云岩组成,单层厚100~200cm,点酸微起泡,核形石含量20%~30%,颜色暗,大小1~2cm,呈长椭圆形。下部发育均匀明暗交替的纹层,有较规则的球形、似球形、椭球形核形石,表明其形成于水动力强到中等的潮间带中下部环境。上部的核形石为1~2cm 的长柱状,反映水动力低到中等的潮间带中上部环境。往上,核形石含量越发增高,由20%增到30%。由圆形变为长椭圆形,由潮间带中、下部到潮间带中上部(表2)。可见,五道塘组中部是核形石的繁盛阶段,上部核形石消失,含泥粉晶白云岩出现,表明沉积环境进入潮间带上部。

表2 贺兰山寒武系第二统五道塘组核形石形状、大小和含量(%)Table.2 Shapes,sizes and contents of oncolites in Wudaotang Formation of the second series of Cambrian in Helan Mountain

1.3 陶思沟组

在紫花沟地区,陶思沟组发育较全。自下向上为灰紫色厚—中厚层砂屑白云质灰岩,灰紫色厚层含砾灰岩,灰黄色、灰紫色厚—中厚层灰岩、鲕粒灰岩,灰紫色、黄紫色厚—薄层泥质条带灰岩夹石英砂岩、含砾粉砂岩等,发育水下流动的波痕和水上暴露的泥裂构造。

1.3.1 纵横向变化特征

陶思沟组岩性在纵向上变化频繁,横向变化剧烈。由南向北,厚度迅速减薄;颜色由灰紫色为主变为灰色夹灰绿色;岩性组合由复杂变为简单。紫花沟具有鲕粒灰岩、波痕和泥裂构造,但在苏峪口地区则无此种构造。这反映陶思沟组的沉积环境具有较大差异。

1.3.2 沉积特征

陶思沟组下部含砾粉砂岩与粉砂岩层,层面发育波痕和泥裂构造;中部为鲕粒灰岩;上部为灰岩,层面发育波痕和泥裂构造。陶思沟组自下而上发育水下流动波痕的鲕粒灰岩,为潮间下部,具水上暴露的泥裂碳酸盐岩、细碎屑岩,其间夹有多层鲕粒灰岩,为潮间沉积。一般鲕粒灰岩反应高能动荡的沉积环境,而本组鲕粒多为单晶鲕,不具潮下动荡特征,有些层面发育泥裂构造,其沉积环境可能为潮间下部环境。陶思沟组纵向上频繁出现潮间下部-潮间带沉积,陶思沟组多为灰紫色也反映其位于近岸氧化环境。陶思沟组夹有石英砂岩和碳酸盐岩含有不等的石英细、粉砂,也反映其位于海岸环境沉积。

2 寒武系第三、第四统研究新进展

2.1 胡鲁斯台组

在紫花沟地区,胡鲁斯台组岩性为灰绿色夹紫色粉砂质板岩夹厚-巨厚层含透镜体灰岩粉砂岩、中厚层灰岩、中—薄层泥质灰岩和鲕粒灰岩。

2.1.1 纵横向变化特征

由紫花沟向北,胡鲁斯台组迅速变厚。紫花沟为91.1 m,苏峪口为132.8 m,镇目关沟为229.7 m。下部从紫花沟到苏峪口地区岩性大体相同,到镇目关沟板岩含灰岩透镜体增多。南部岩性夹有四套泥质条带和鲕状灰岩,到苏峪口则变为三套,到镇目关沟板岩增多。

2.1.2 沉积特征

胡鲁斯台组,下部以板岩或含灰岩透镜体板岩为主,板岩中可见毫米级韵律层理,为潮下低能带。上部明显变浅,为鲕状灰岩,含三叶虫碎片,为潮间下部-潮下高能动荡环境沉积。

2.2 阿不切亥组

阿不切亥组下段为大量鲕粒灰岩、泥质条带灰岩夹鲕粒灰岩或含砾鲕状灰岩、砾屑灰岩互层。中段紫花沟和正目观沟岩性大体相同,出现中厚层含砾屑灰岩与泥质条带灰岩、灰色厚—中厚层细晶灰质白云岩,鲕粒灰岩减少。上段为深灰色厚层白云岩、泥灰岩夹中厚层白云质灰岩藻团粒-藻斑点灰岩等。

阿不切亥组第一段:以鲕粒灰岩与泥质条带灰岩、砾屑、鲕状灰岩与鲕状灰岩、砾屑、鲕状灰岩与砾屑灰岩互层为基本序列。鲕粒灰岩与泥质条带灰岩的沉积序列,反映水动力由高能向低能的变化。砾屑、鲕状灰岩中的砾屑含量5~10%,呈竹叶状,成分为单一的灰质。竹叶状砾屑形成要比鲕状形成的水动力更强。因此,从砾屑、鲕状灰岩变成鲕状灰岩,水动力逐渐变弱。再往上出现鲕状灰岩与风暴砾屑灰岩互层。风暴砾屑灰岩中砾石含量30~40%,大小0.5~3cm,形状呈竹叶状,排列呈多方向(放射状),反映不同方向的风暴流或上旋水流作用。因此由鲕状灰岩变成风暴砾岩,表明在阿不切亥组第一段晚期经历了一次风暴事件。

阿不切亥组第二段:出现大量砾屑灰岩,砾屑组成有二种类型:一种为正常类型(砾屑顺层理面排列),另一种为不正常沉积类型(砾屑呈放射状排列)。顺层理面排列的砾屑,是正常沉积类型,为高能水动力沉积,呈放射状砾屑是沉积事件的产物。阿不切亥组第二段早期是正常高能水动力条件形成的。由含砾屑灰岩与泥质条带灰岩组成旋回,沉积环境由潮下高能向潮下低能变化。中、上部以砾屑灰岩与鲕状灰岩组成,砾屑呈放射状,反映其处于风暴海与陆表海沉积环境。此外,阿不切亥组第二段砾屑灰岩与泥质条带灰岩密切共生。因此,其砾屑来自下伏的泥质条带灰岩。

阿不切亥组第三段:以白云岩、泥灰岩夹中厚层白云质灰岩藻团粒-藻斑点灰岩为主,为半封闭且水体不深的潮间沉积环境。

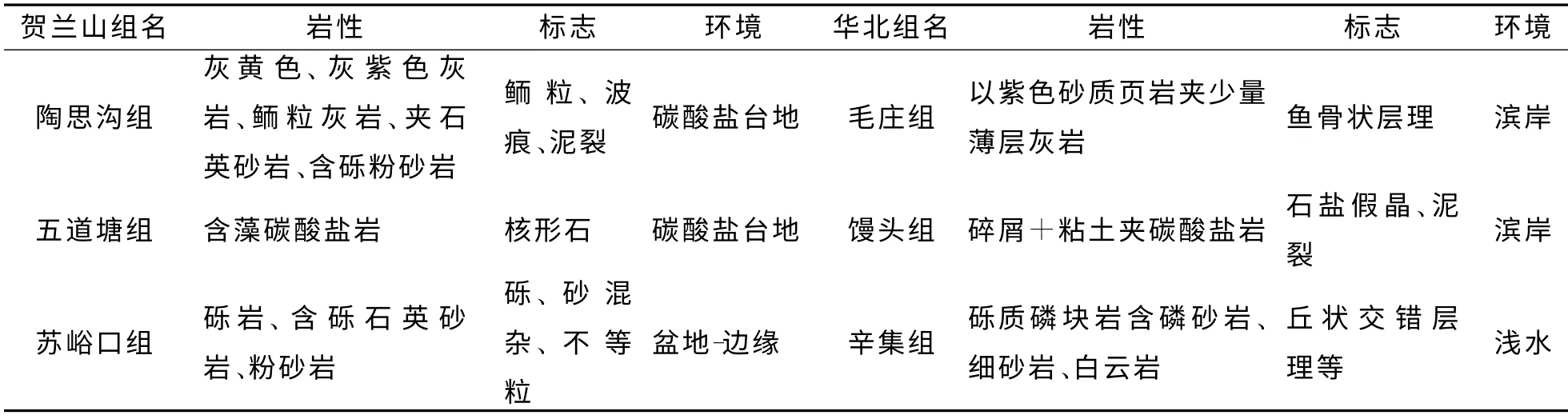

3 贺兰山寒武系苏峪口组与华北辛集组对比

寒武系对比可以分成几个阶段,早期含磷陆源碎屑建造,主要形成于寒武纪二统早期,宁夏地区称为苏峪口组,华北地区称为辛集组。苏峪口组围绕华北地台周缘,从宁夏贺兰山经陕西陇县、陕南、豫西、皖北、苏北、鲁西、冀北、辽西东至吉南等地发育,层位稳定,呈带状分布。辛集组岩性组合还需进一步厘定,底部的含磷砾岩、含海绿石质砂岩、粉砂岩及页岩组成,以及上部一套白云岩归属问题值得进一步研究。

在沉积特点、沉积作用和沉积方式上,贺兰山寒武系苏峪口组与华北辛集组则完全不同。前者为重力流水下冲积扇快速沉积,后者则为稳定型沉积;前者具砾、砂混杂和不等粒结构,后者则石英磨圆度及分选型好;前者砾石具复杂、多源成分,后者砾石成分单一;前者沉积环境为裂谷型,后者沉积环境为盆地边缘型,古地貌为西高东低。

位于苏峪口组之上的五道塘组,曾采获Redlichiay遗迹化石,相当于华北的馒头组底部(即在苏峪口顶部采获的ProbowrnaniaSanhuangshania),从而限定了五道塘组为寒武系第二统下部的沉积单位,大致可以和华北馒头组对比。华北的馒头组,是华北地台盖层的重要组成之一。主要岩性为细碎屑岩系夹薄层隐晶灰岩、泥灰岩、隐晶白云岩。以碎屑+粘土夹碳酸盐岩沉积类型为主[10,11]。其中细碎屑岩系中发育丰富的石盐假晶和干裂纹,反映气候炎热干燥,蒸发作用强烈。馒头组中赋存众多的石膏矿床或矿点。馒头晚期海水急剧下降,形成了白云岩、膏溶滑塌角砾岩、含石盐假晶的紫红色泥岩、石膏干盐湖沉积。由于各地古地理环境的差异性导致相带变化明显,可以认为华北地台碳酸盐台地并未形成。在馒头组时期,华北地台西缘和地台内部在沉积、古地理、古气候的差异巨大。前者沉积以碳酸盐岩为主,生物以早期三叶虫为主,中、晚期以不同类型的核形石为主;沉积环境以潮间为主;古地貌上表现为平缓;古气候潮湿、炎热。后者较复杂,以三叶虫为主,既有细碎屑岩系又有碳酸盐岩;古地貌西高东低,既有海岸混合沉积,又有较深水沉积;古气候炎热干燥,蒸发作用强烈[12-23]。寒武纪早期贺兰山与华北地台对比见表3。

表3 贺兰山寒武系第二统地层组与华北地台相应地层组的对比Table.3 Correlation between stratigraphic formation of the second series of the Cambrian in the Helan Mountain and correspondent stratigraphic formations in the North China platform

华北地台的毛庄组、徐庄组分别相当于贺兰山的陶思沟组、胡鲁斯台组。毛庄组以紫色砂质页岩夹少量薄层灰岩为主;徐庄组为紫灰、黄绿色砂质页岩夹鲕粒灰岩为主。贺兰山陶思沟组自下而上为灰紫色厚—中厚层砂屑白云质灰岩,灰紫色厚层含砾灰岩,灰黄色、灰紫色厚—中厚层灰岩、鲕粒灰岩,灰紫色、黄紫色厚—薄层泥质条带灰岩夹石英砂岩、含砾粉砂岩等;胡鲁斯台组为灰绿色夹紫色粉砂质板岩夹厚—巨厚层含透镜体灰岩粉砂岩、中厚层灰岩、中—薄层泥质灰岩和鲕粒灰岩。除毛庄组差异较大外,徐庄组与胡鲁斯台组差异不大(表4),古地貌仍为“西低东高”。

贺兰山阿不切亥组第一段大量沉积鲕粒灰岩,并组成多个基本沉积序列。砾屑灰岩以夹层形式存在。而张夏组以来华北地台真正进入“陆表海”沉积[12,14](表4)。除面积不大的两个陆地(伊盟陆和吕梁陆)及其外围的泥坪外,整个华北地区几乎全部为碳酸盐岩台地,呈北东向或北东东向散布着至少24个鲕粒滩,构成高能的鲕粒滩和相对低能的滩间海相间分布的岩相古地理模式。鲕粒滩特别发育是华北地台寒武纪三世张夏期特有的古地理特征。

贺兰山阿不切亥组第二段大量沉积砾屑灰岩,砾屑呈放射状,反映其沉积环境处于风暴海与陆表海旋回。而寒武系张夏组是华北地台碳酸盐台地形成时的沉积,出现大量鲡粒,以风暴型颗粒碳酸盐大量出现为标志,寒武系第四统进入发展时期。

风暴沉积作用是台地碳酸盐建造中具有普遍意义的事件。建造格架中一系列风暴沉积层序不仅证明寒武纪华北板块处于近古赤道热咫风带,而且从几十个剖面的风暴发生频率分析发现,从中寒武世徐庄组至晚寒武世风暴作用的频度、强度、记录完整程度以及生物丘程度是逐渐增加和增强的。风暴型颗粒碳酸盐建造在区域的一系列海进层序和海岸上超现象证明,华北地台早古生代最大海侵发生在晚寒武世。而华北板块西缘的贺兰山地区碳酸盐台地的发展和演化,与华北地台相似[23-25],具体见表4。

表4 贺兰山寒武系第三统和第四统第层组与华北地台相应地层组的对比Table.4 Correlation between stratigraphic formation of the third series and the fourth series of the Cambrian in the Helan Mountain and correspondent stratigraphic formations in the North China platform

寒武纪第三统、第四统时,贺兰山和华北地台沉积类型大体相同,海平面相近,古气候占主导作用。华北地区包括贺兰山地区,在下古生界寒武系第三统-第四统时期,全区为一陆表海,面积辽阔,水体不深。在正常天气条件下沉积了一套反映炎热、潮湿气候的鲕状灰岩、藻灰岩、生物碎屑灰岩等。在套稳定沉积层中却出现了广泛分布的非正常沉积的风暴岩。这是灾变气候的沉积,其与构造运动无关,而与热带地区的气候有关,因为华北地区下古生界时期处于低纬度陆表海,既是碳酸盐岩沉积作用的发育带,又是风暴流的策源地,导致气候剧变。这种气候变化主要是低纬度赤道的飓风影响,出现了正常天气浅海的碳酸盐岩与恶劣天气作用的风暴岩交替沉积,与区域盆地沉降联系较小,而与该地古纬度、古气候联系密切。因此,古气候对贺兰山地区和华北地台的地层、沉积相等(包括厚度、沉积速率、沉积构造等)均有深刻的影响。

4 结论

贺兰山苏屿口组水下冲积扇发育,其沉积序列、沉积特点遗迹化石等表明,其沉积环境不是滨海浅滩沉积,而是陆相沉积。五道塘组为该区下古生界碳酸盐台地形成初期沉积,含不同形态核形石;陶思沟组内部发育水下流动的波痕和水上暴露的泥裂,以及胡鲁斯台组、阿不切亥组陆表海、风暴海沉积的发现,表明五道塘组进入碳酸盐台地演化时期。

与华北地台相比,贺兰山寒武纪早期的古地貌是西低东高,而非传统认为的西高东低。从寒武系早期以来,贺兰山率先进入以五道塘组藻类碳酸盐岩发育的台地阶段;陶思沟组、胡鲁斯台组以碳酸盐岩为主夹有石英砂岩等,石英砂岩以石英为主,成熟度高;阿不切亥组时期台地则继续演化和发展。

贺兰山与华北寒武纪第二统岩性差异较大。华北地台以细碎屑岩系沉积为主。华北地台碳酸盐台地形成时期为寒武系第三统张夏组时期,鲡粒灰岩大量出现,到第四统大量出现砾屑灰岩。这种差异性主要源自区域构造作用,当区域构造作用大于区域海平面变化,就会出现差异性;反之,构造作用小于区域海平面作用就会出现一致性。这就是导致贺兰山构造古地理面貌与华北地台的一致性与差异性的主要原因。

[1]朱如凯.贺兰山中段早古生代地层旋回层序研究[J].岩相古地理,1993,13(6):26-33.

[2]郑昭昌,李玉珍.贺兰山奥陶系研究的新进展[J].现代地质,1991,5(2):119-137.

[3]彭善池.全球寒武系四统划分框架正式确立[J].地层学杂志,2005,30(2):147-148.

[4]宁夏回族自治区地质矿产局.宁夏地质志[M].北京:地质出版社,1990:46-47.

[5]宁夏回族自治区地质矿产局.宁夏岩石地层[M.]武汉:中国地质大学出版社,1997:16-18.

[6]杨式溥,张建平,杨美芳.中国遗迹化石[M].北京:科学出版社,2004:201-204.

[7]贺自爱.藻灰结核分类及其成因[J].石油与天然气地质,1982,3(1):41-50.

[8]李熙哲,管守锐,谢庆宾,等.平邑盆地下第三系官中段核形石成因分析[J].岩石学报,2000,16(2):261-268.

[9]Hagele D,Leinfelder R,Grau J.Oncoids from the river Alz(southern Germany):Tiny ecosystems in a phosphorus-limitedenvironment[J].Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,2006,237:378-395.

[10]闫臻,杨长春,李继亮,等.鲁西地区馒头组下部滑塌堆积的地质特征及其意义[J].沉积学报,2005,23(1):29-33.

[11]田洪水,万中杰,王华林.鲁中寒武系馒头组震积岩的发现及初步研究[J].地质论评,2003,19(2):123-131.

[12]闫臻,杨长春,李继亮,等.山东济南和新泰馒头组中浊积岩和滑塌堆积的基本特征及其大地构造意义[J].地质科学,2005,40(4):579-584.

[13]孟祥化,乔秀夫,葛铭.华北古浅海碳酸盐风暴沉积和丁家滩相序模式[J].沉积学报,1986,4(2):1-15.

[14]文琼英,孟繁利.鲁西晚寒武世风暴事件的沉积记录.长春地质学院学报[J].1992,22(1):15-22.

[15]陈荣坤,孟祥化.华北地台早古生代沉积建造及台地演化[J].岩相古地理,1993,1(4):46-55.

[16]河北地质矿产局.河北岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[17]裴放.河南省华北型寒武系[M].(总20):1987:1-21.

[19]河南地质矿产局.河南岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[20]辽宁地质矿产局.辽宁岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[21]山东地质矿产局.山东岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[22]北京地质矿产局.北京岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[23]王英华.华北地台早古生代碳酸盐岩岩石学[M]..北京:地质出版社,1989:2-27.

[24]叶连俊.华北地台沉积建造[M].北京:科学出版社,1983.

[25]冯增昭.华北地台早古生代岩相古地理[M].北京:地质出版社,1990.