赣南地区侵蚀地形因子研究

李新艳,杨勤科,2,王春梅

(1 西北大学 城市与环境学院,陕西 西安 710127;2 中国科学院 水利部 水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

地形既是影响土壤侵蚀的重要环境要素,也是土壤侵蚀模型中的重要参数[1]。国内外对侵蚀地形因子展开了大量研究。在提取方法的研究上,国外学者Moor等[2]、Wilson等[3]、Williams等[4]讨论了基于流域计算坡度-坡长因子(Length-Slope factor,简称LS,下同)的方法;国内学者杨勤科等[5]、张宏鸣等[6-7]研究了基于DEM提取LS的方法,兰敏[8]、王程等[9]探讨了坡长提取数据单元的划分方法等。在提取结果的研究上,国外学者Evans[10]研究了不同算法对各个地形因子提取结果的影响;国内学者郭明航等[11]分析了全国不同地形侵蚀因子的分布特征,程峥[12]讨论了不同因素对坡长提取结果的影响。然而,现有研究大多侧重讨论地形因子提取算法,关于地形因子分布格局的研究偏少,尤其是基于高分辨率数据提取的地形因子分布格局的研究则更少。国内大多数对地形因子的研究均集中在北方,尤其是黄土高原,对于南方的关注较少。江西是水土流失非常严重的地区之一[13],国内许多学者已经认识到其研究的典型性和重要性,曾在该区域做过DEM建立方法[14]、土壤侵蚀监测与评价[15-17]等研究,但针对地形因子的研究尚未见报道。

本试验以水土流失严重的赣南地区为研究对象,探索高分辨率坡度、坡长提取方法和LS因子计算方法,分析其地域分布与格局,以期为治理水土流失提供相应的依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于江西省南部(赣南),行政区划上为赣州市。该区位于北纬24°29′~27°09′、东径113°54′~116°38′(图1),平均海拔在300~500 m,全区面积为39 379.64 km2,其中丘陵占土地总面积的61%,山地占土地总面积的22%[18]。该地区为亚热带季风性湿润气候,多年平均降水量1 458.8 mm。多山的地形和历史上不合理的土地利用,使该区成为全国水土流失非常严重的地区,也是全国水土保持工作和研究的重点地区[19]。

1.2 数据预处理

本研究基础数据源为2011年全国第4次土壤侵蚀普查(全国第1次水利普查,下同)项目提供的赣南地区1∶5万数字地形图(等高线、高程点和河流等专题层)。地形图等高距为10 m,高斯克吕格6°投影。数据经过必要的检查和编辑,然后利用ANUDEM软件[20]建立分辨率为10 m的水文地貌关系正确的DEM(Hydrologically Correct Digital Elevation Model, Hc-DEM)[21]。

图1 研究区位置图

为提高工作效率、避免边际效应,参照全国第4次土壤侵蚀普查的地形因子提取项目中的数据组织方案[22],将DEM数据以1∶10万图幅组织,即将一个1∶10万图幅及其周边的16个1∶5万图幅拼接,然后将1∶10万图幅向外扩展5 km后重新切割,全区组织为41个1∶10万图幅,作为数据处理单元(图2)。最终拼接在一起,做进一步的制图和统计分析。

1.3 LS因子提取

以1∶10万图幅为数据单元(周边有5 km缓冲),利用LS-Tool工具[23],计算坡度和坡长。然后根据全国第4次土壤侵蚀普查规定的方法计算LS因子[24],坡度和沟道截断均采用LS-Tool推荐的默认值[25-26]。

(1)

L=(λ/22.1)m。

(2)

(3)

LS=L×S。

(4)

式中:S为坡度因子;θ为坡度值(°);L为坡长因子;λ为坡长(m);m为坡长指数,根据坡度不同取值不同。

图2 数据组织方式

1.4 地形属性类型区划分

利用10 m分辨率DEM计算百分比坡度,用50 m×50 m为邻域窗口(0.25 km2)进行均值滤波后,参照赣州年鉴[18]中记载的赣南的地貌类型特征,经反复试验后将赣南地区划分为平原(包括盆地及周边缓坡丘陵,下同)、典型丘陵和山地3个地貌类型区(图3),作为侵蚀地形属性和LS因子分析的基础。

图3 50 m×50 m滤波窗口划分的赣南地区地貌类型区

2 结果与分析

2.1 地形属性和LS因子的宏观地域分布

本研究将赣南地区的坡度、坡长、LS图进行等面积分级(Quantile),然后分析其宏观分布,这有助于从整体上把握赣南地区的地形特征和LS因子的总体分布,从而为理解该地区侵蚀地形特征、制定水土流失治理宏观规划提供依据。

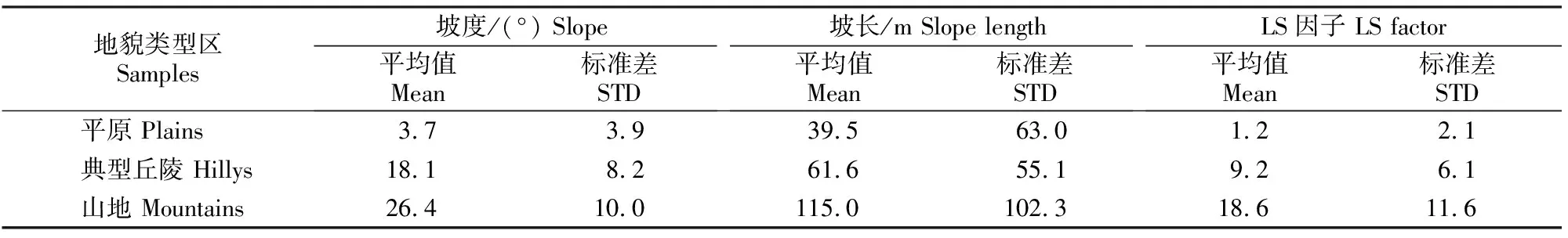

2.1.1 坡度的宏观分布 图4a和表1显示,在赣南地区,平原的坡度平均值最小,典型丘陵区次之,山地最大。整个区域四周的坡度较大,中间较小。这与赣南四周高山环绕,中部众丘陵起伏,平原和小盆地散布、河流水库汇聚的地形特征吻合。坡度大于35°的地区在研究区西部较为集中,这是由于山地在此区域分布集中的缘故。坡度小于5°的地区多位于研究区的北部,而南部较少,这是由于北部水域分布较广,地形起伏相对较小,平原和小盆地众多,而南部地区丘陵分布较多。坡度大于15°的地区在研究区分布面积较大,这与赣南丘陵区的地形密切相关。不同地貌类型的比例关系与当地的认识一致,即平原、典型丘陵和山地面积所占比例分别为17%,61%和22%[18]。

图4 赣南地区不同地貌类型区坡度、坡长和LS的宏观分布图

表 1 赣南地区不同地貌类型区高程和坡度的统计结果

2.1.2 坡长的宏观分布 根据全国第4次土壤侵蚀普查中的做法,将平原的坡长设为5 m(因为考虑到平原地形下径流汇集距离短,因而设置为1/2个栅格),获得了赣南地区坡长的宏观分布特征,结果见图4b。由图4b和表2可以看出,坡长平均值在平原最小,典型丘陵区次之,山地最大;红壤丘陵类型区坡长较短,平均坡长为71.77 m,其原因是南方红壤区丘陵单个实体小、坡度较大。赣南山地平均坡长较大,其原因是单个山体较大。

2.1.3 LS因子的宏观分布 图4c和表2显示,在赣南平原LS因子平均值最小,典型丘陵区次之,山地最大。平原LS因子值大多小于4,典型丘陵区LS因子平均值为10.11,而山地LS因子平均值则大于15;地理分布上LS因子表现为北部小于南部,这与坡度的分布一致。在平原和典型丘陵样区,LS因子主要受坡度的影响,而在山地受坡度和坡长共同影响。LS因子大于20的地区多位于兴国、于都、宁都、赣县等县,这些区域土壤侵蚀较为严重。

表 2 赣南地区不同地貌类型区坡长和LS因子的统计结果

2.2 地形属性和LS因子的微观格局

坡度是局部地表高程变化的微观指标[27],坡长提取以DEM上可辨识的最小流域为单元,因此坡度、坡长和LS因子值均表现出其固有的微观格局,对其分析有利于对侵蚀地形的理解,并有助于水土保持措施的合理布设。

2.2.1 坡度的微观格局 图5~7和表3表明,在平原,坡度整体较小,平均坡度仅为3.7°,坡度<3°的面积所占比例达到70%以上,平原坡度较大的值主要分布在缓坡丘陵区。在典型丘陵区,坡度整体较大,15°以上的坡度面积所占比例达到70%以上,在典型丘陵区的谷底、河道、山脊坡度较小,而在山脊两侧的斜坡上坡度较大。在山地,平均坡度最大,25°以上的坡度面积所占比例达到65%以上,并且坡度有沿着山脊向下逐渐递增的趋势。与DEM(图6)相比可知,坡度的结构与地表高程的变化相一致。

图5 赣南地区不同地貌类型区坡度的微观格局

图6 赣南地区不同地貌类型区DEM的微观格局

图7 赣南地区不同地貌类型区坡度的分级结果

2.2.2 坡长的微观格局 图8、图9和表3显示,在平原,坡长平均值为39.5 m,其中5 m的坡长占到了55%以上,坡长大于90 m的面积仅占15%左右,主要见于平原周边的缓坡丘陵。在典型丘陵区,坡长整体分布较大,较大的值分布在比较连续的长斜坡上,较小的值分布在谷底和山脊;山脊坡长小是因为汇流距离短,谷底坡长小是因为坡度变缓地段发生泥沙沉积、坡长重新开始计算(截断)所致。在山地,坡长整体较大,平均值达到115.0 m。在典型丘陵和山地的坡长图上,可以清晰地看到一些类似于流域单元的图式,这是因为坡长提取是以DEM上可辨识的小流域为单元的[8]。

2.2.3 LS因子的微观格局 图10、图11和表3显示,平原LS因子的平均值最小,LS值小于3的面积占到了90%,这是因为该区域坡度坡长都较小。典型丘陵区LS因子的平均值较大,为9.2,较大的LS值出现在一些凹形坡上。山地LS因子的平均值最大,大于20的山地面积占到了50%以上,LS因子也表现出自山脊至山谷逐渐递增的趋势。从整体上看,LS因子的分布与坡度格局更为相似,说明南方红壤丘陵区,坡度对土壤侵蚀的影响也是大于坡长的,这与对黄土丘陵区的研究结果[28]一致;平原和典型丘陵区LS因子的分布与坡度基本一致,但在局部山地LS因子受坡度和坡长的双重影响。从表面纹理看,LS因子整体上既反映出受坡度影响而出现的与地形相适应的连续性,也有受坡长影响的不连续性,这种特征与坡长计算中采用的单流向算法有关。

图8 赣南地区不同地貌类型区坡长的微观格局

图9 赣南地区不同地貌类型区坡长的分级结果

图10 赣南地区不同地貌类型区LS因子的微观格局

图11 赣南地区不同地貌类型区LS因子的分级结果

表 3 赣南地区不同地貌类型区地形属性和LS因子的统计结果

2.3 地形因子与土壤侵蚀的关系

为研究地形因子分布与土壤侵蚀强度的关系,根据江西省水土保持科学研究所提供的赣南地区土壤侵蚀强度图(1980年、1998年和2008年3期,图12),对比1.4节的赣南地区地貌类型分区图(图3)进行分析,结果表明,赣南地区土壤侵蚀与地形的关系表现为: 1)土壤侵蚀主要发生在海拔300~400 m以上的地区,这是因为该海拔高度是人类活动集中、受人类活动干扰较大的区域; 2)土壤侵蚀主要发生在坡度>15°的区域,主要位于丘陵和山地区;3)随着侵蚀强度的增加,坡度、坡长和LS因子均呈增加趋势,这表明尽管在实际景观条件下的土壤侵蚀受到多种因素的影响,但是地形属性(坡度、坡长)和LS对土壤侵蚀的影响依然是明显的。

图12 赣南地区1980-2008年3期土壤侵蚀强度的分级结果

3 结论与讨论

1)基于1∶5万数字地形图,利用ANUDEM软件建立10 m分辨率水文地貌关系正确的DEM,可以提取和分析较大区域侵蚀地形因子。该过程中须注意合理划分数据单元、设置合理的坡长缓冲距离。赣南红壤丘陵区以1∶10万标准图幅为基本数据单元,数据向外扩充5 km,以避免边际效应。利用这种方法提取的结果是理想的。但是基于1∶5万DLG建立DEM来完成对地形因子的提取,应该是存在坡度的衰减和坡长的扩张,须利用更高分辨率的数据来进行订正才能更有可用性。

2)赣南红壤丘陵区的侵蚀地形因子,在宏观尺度上,坡度和LS因子均在平原最小,典型丘陵次之,山地最大,并在地理分布上呈北部小于南部的趋势。参照全国第4次土壤侵蚀普查的方法进行分析,将平原坡长设为1/2栅格,可知整体上山地坡长较大、典型丘陵区次之、平原区最小。在微观格局上,坡度表现出与地形连续变化相适应的特性;坡长在典型丘陵和山地纹理上反映出类似流域单元的图式;LS受坡度和坡长的共同影响,整体上与坡度的分布一致。

3)地形因子与土壤侵蚀的关系表现为,侵蚀主要发生在人类活动的区域,随着侵蚀强度的增大,坡度、坡长和LS因子均呈增加趋势。表明地形属性依然是影响土壤侵蚀的重要因素。

[参考文献]

[1] 秦 伟,朱清科,张 岩.通用土壤流失方程中的坡长因子研究进展 [J].中国水土保持科学,2010,8(2):117-124.

Qin W,Zhu Q K,Zhang Y.Advance in researches on slope length factor universal soil loss equation [J].Science of Soil and Water Conservation,2010,8(2):117-124.(in Chinese)

[2] Moor I D,Wilson J P.Length-slope factors for the revised universal soil loss equation:Simplified method of estimation [J].Journal of Soil and Water Conservation,1992,47(5):423-428.

[3] Wilson J P,Gannalt J C.Tigital terrain analysis [M].New York:Wiley,the Principle and Application,2000:1-27.

[4] Williams J R,Berndt H D.Determining the universal soil loss equation’s Length-slope factor for watershed [C]//Foster G R.Soil erosion: Prediction and control.Iowa:Soil Conservation Society of American,1997:217-225.

[5] 杨勤科,郭伟玲,张宏鸣,等.基于DEM 的流域坡度坡长因子计算方法研究初报 [J].水土保持通报,2010,30(2):203-206.

Yang Q K,Guo W L,Zhang H M,et al.Method of extracting LS factor at watershed scale based on DEM [J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2010,30(2):203-206.(in Chinese)

[6] 张宏鸣,杨勤科,李 锐,等.基于GIS和多流向算法的流域坡度与坡长估算 [J].农业工程学报,2012,28(10):159-164.

Zhang H M,Yang Q K,Li R,et al.Estimation method of slope gradient and slope length in watersheds based on gis and multiple flow direction alogrithm [J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2012,28(10):159-164.(in Chinese)

[7] Zhang H M,Yang Q K,Li R,et al.Extension of a GIS procedure for calculating the RUSLE equation LS factor [J].Computers & Geosciences,2013,52:177-188.

[8] 兰 敏.坡长提取数据单元研究 [D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2012.

Lan M.Data unit of extraction on slope length [D].Yangling,Shaanxi:Northwest A&F University,2012.(in Chinese)

[9] 王 程,陈正江,杨勤科,等.流域分布式坡长不确定性的初步分析 [J].水土保持研究,2012,19(2):15-18.

Wang C,Chen Z J,Yang Q K,et al.Analysis on uncertainty of DEM derived watershed distributed slope length [J].Research of Soil and Water Conservation,2012,19(2):15-18.(in Chinese)

[10] Evans I S.General geomorphometry,derivatives of altitude,and descriptive statistics [C]//Chorley R J.Spatial analysis in geomorphology.London:Harper and Row,1972.

[11] 郭明航,杨勤科,王春梅.中国主要水蚀典型区侵蚀地形特征分析 [J].农业工程学报,2013,29(13):81-89.

Guo M H,Yang Q K,Wang C M.Analysis on erosional terrain characteristics of typical samples in main water erosion region of China [J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2013,29(13):81-89.(in Chinese)

[12] 程 峥.流域分布式侵蚀学坡长的影响因素研究 [D].西安:西北大学,2013.

Cheng Z.The research of influencing factors on DEM derived watershed distributed slope length [D].Xi’an:Northwest University,2013.(in Chinese)

[13] 朱显谟.江西土壤之侵蚀及其防治 [J].土壤特利,1947,6(3):87-94.

Zhu X M.Prevention and control of soil erosion in southern Jiangxi [J].The Soil,1947,6(3):87-94.(in Chinese)

[14] 罗仪宁,杨勤科,古云鹤,等.江西省水文地貌关系正确的DEM建立 [J].水土保持通报,2011,31(2):146-149.

Luo Y N,Yang Q K,Gu Y H,et al.On constructing method of hydrologically correct DEMs in Jiangxi [J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2011,31(2):146-149.(in Chinese)

[15] 梁 音,田 刚,潘贤章,等.不同监测方法对土壤侵蚀监测结果的影响:以江西省潋水河流域为例 [J].中国水土保持科学,2008,6(3):18-23.

Liang Y,Tian G,Pan X Z,et al.Affection of different method to the soil erosion monitoring result:A case study in Lianshui River basion of Jiangxi province [J].Science of Soil and Water Conservation,2008,6(3):18-23.(in Chinese)

[16] 汪邦稳,方少文,杨勤科.赣南地区水土流失评价模型及其影响因子获取方法研究 [J].中国水土保持,2011(12):16-19.

Wang B W,Fang S W,Yang Q K.Soil and water loss assessment model and its influence factor for method research in Southern Jiangxi [J].Soil and Water Conservation in China,2011(12):16-19.(in Chinese)

[17] 杨 洁,汪邦稳.赣南地区水土流失时空变化和评价研究 [J].中国水土保持,2011(12):10-11.

Yang J,Wang B W.Spatial and temporal variation and regional soil and water loss evaluation research in Southern Jiangxi [J].Soil and Water Conservation in China,2011(12):10-11.(in Chinese)

[18] 唐玉英.赣州年鉴 [M].江西赣州:方志出版社,2008.

Tang Y Y.Yearbook [J].Ganzhou,Jiangxi:Fangzhi Publishing,2008.(in Chinese)

[19] 姚毅臣,王红东.江西省水土流失现状及治理对策 [J].水土保持研究,2002,9(4):119-121.

Yao Y C,Wang H D.Status of soil and water loss in Jiangxi province and countermeasures [J].Research of Soil and Water Conservation,2002,9(4):119-121.(in Chinese)

[20] 杨勤科,Mcvicar R T,李领涛.ANUDEM:专业化数字高程模型插值算法及其特点 [J].干旱地区农业研究,2006,24(3):36-41.

Yang Q K,Mcvicar R T,Li L T.ANUDEM:Professional digital elevation model interpolation algorithm and its characteristics [J].Agricultural Research in the Arid Areas,2006,24(3):36-41.(in Chinese)

[21] Hutchinson M F.ANUDEM version 5.1 user guide [M].Canberra:The Centre for Resource and Environmental Sutdies,Australian National University,2004.

[22] 杨勤科,郭明航.第一次全国水利普查水土保持情况普查:全国坡度坡长因子计算分析与制图验收报告 [R].陕西杨凌:中国科学院水利部水土保持研究所,2012.

Yang Q K,Guo M H.The first census of water resources and soil & water conservation in China:The acceptance report of national length slope factor calculation,analysis and mapping [R].Yangling,Shaanxi:Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources,2012.(in Chinese)

[23] 张宏鸣,杨勤科,郭伟玲,等.基于GIS的区域LS因子算法及实现 [J].计算机工程,2010,36(9):246-248.

Zhang H M,Yang Q K,Guo W L,et al.Regional slope length and slope steepness factor extraction alogrithm base on GIS [J].Computer Engineering,2010,36(9):246-248.(in Chinese)

[24] 国务院第一次全国水利普查领导小组办公室.第一次全国水利普查培训教材之六:水土保持情况普查 [M].北京:中国水利水电出版社,2010.

The State Council Leading Group Office of National Water Resources Census for the First Time.Six of the first national water resources census training materials:Condition survey of soil and water conservation [M].Beijing:China WaterPower Press,2010.(in Chinese)

[25] Renard G K,Foster R G,Weesies A G.Predicting soil erosion by water:A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) [M].Washington:Agriculture Handbook,1997:703.

[26] Wischmeier W H,Smith D D.Predicting rainfall erosion losses:A guide to conservation planning with universal soil loss equation (USLE) [M].Washington:Agriculture Handbook,Department of Agriculture,1978.

[27] 刘新华,杨勤科,汤国安.中国地形起伏度的提取及在水土流失定量评价中的应用 [J].水土保持通报,2001,21(1):57-62.

Liu X H,Yang Q K,Tang G A.Extraction and application of relief of China based on DEM and GIS method [J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2001,21(1):57-62.(in Chinese)

[28] 唐克丽.中国水土保持 [M].北京:科学出版社,2004:21-55.

Tang K L.Soil and water conservation in China [M].Beijing:Academic Press Inc,2004:21-55.(in Chinese)