某框架-核心筒结构的设计思考

张 勇,龚 琦,刘 黎

(昆明有色冶金设计研究院股份公司,云南昆明650051)

0 引 言

在以往的超高层框架-核心筒结构的论文中,作者大多将主要内容集中在计算、结构计算软件结果、设计特点简介等方面,强调对项目表达的全面性而不进行某一问题的深入探讨。该文做了细致思考,认为设计思路更加重要,重点分享了交流设计团队在设计过程中某几方面所做的思考及对某一问题进行深入的探讨。主要从设计思考的角度分析出塔楼偏置与体型收进的概念比较及该工程的设计对策;框架-核心筒结构体系中框架部分的剪力调整与包络设计手段的实现,以及包络设计应该注意的问题;型钢混凝土构件在该工程中的应用及特点等经验式的设计思路的交流。当类似的工程情况出现时,可提供结构工程师作为工程依据进行判断取舍,让其能共享设计成果,降低设计工作量,以期达到更高的设计效率,从而创造更广泛的社会效益。

1 工程概况

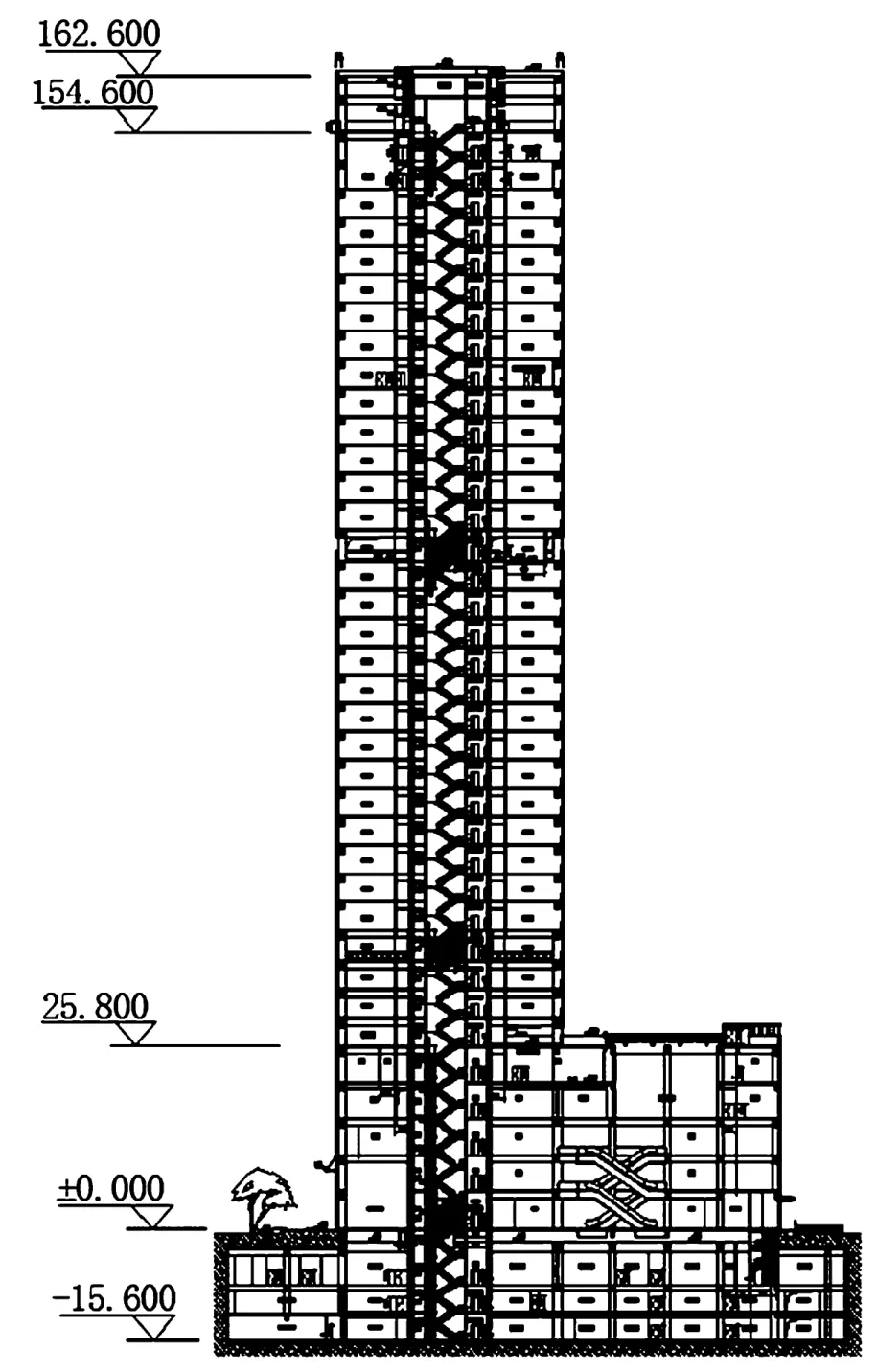

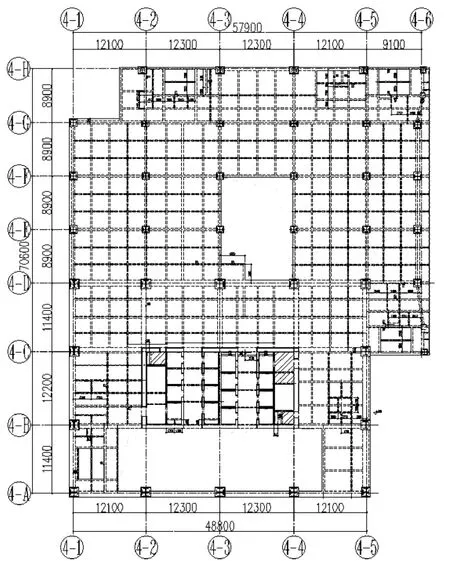

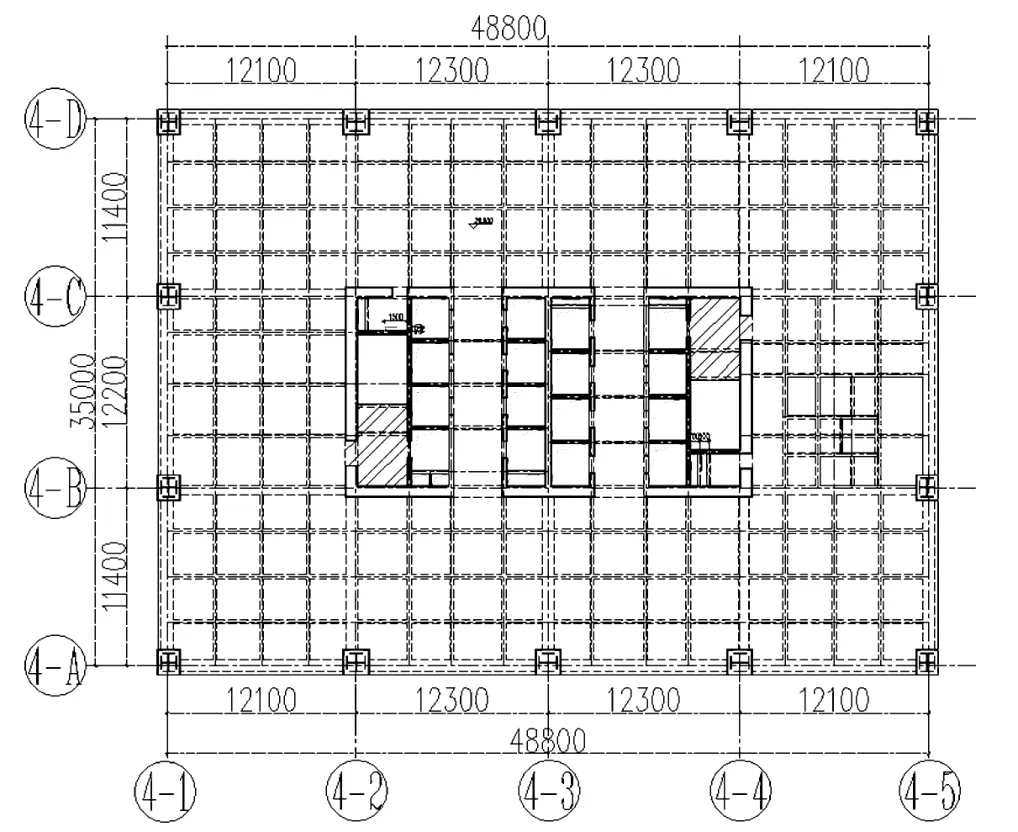

该高层建筑所属项目位于昆明市北区二环内其中1个地块,主要功能为商业和办公。该高层建筑设有3层地下室,地下1层为商业,其余为机动车停车库及设备用房,层高5.8 m;地下2层、3层局部为战时人防地下室,其余为机动车停车库,层高3.9 m。地上共39层,含5层裙楼,1层层高5.4 m;2~5层层高均为5.1 m;9层、23层为设备层兼避难层,层高4.4 m,其余各层层高均为4 m。建筑物主体结构总高度为155.2 m,高宽比约为4.3;平面尺寸为:裙楼50 m ×71.5 m,塔楼50 m ×36.2 m。裙楼与塔楼为一整体,不设缝。建筑剖面图、裙房和主楼部分平面图及主楼结构平面图见图 1,图2,图3。

图1 剖面图Fig.1 Cross-section view

图2 2层平面布置图Fig.2 Layout plan of floor 2

图3 标准层平面布置图Fig.3 Layout plan of standard floor

工程所在地昆明市的建筑抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20 g,设计地震分组为第3组,场地类别为III类,特征周期0.65 s。建筑抗震设防类别:上部结构裙房部分(5层及以下部分)为重点设防类,其余主楼部分为标准设防类。地基基础设计等级为甲级,基础设计安全等级为二级。建筑结构安全等级:上部结构裙房部分(5层及以下部分)为一级,其余主楼部分为二级;结构设计使用年限为50年。

该建筑采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,上部结构抗震等级:1~7层抗震等级均为特一级,7层以上抗震等级:核心筒为特一级,框架部分为一级。其中主楼部分框架柱下部部分楼层设置了钢骨,核心筒剪力墙部分楼层设置了钢骨。

2 地基基础设计

拟建场地地基土层构成中等复杂,从整个场地来看,如采用天然基础持力层时,考虑场地主要持力层圆砾③层、圆砾④层、圆砾⑤层,其层位分布相对稳定,力学性质较好,可按相对均匀地基土考虑。从地层分布的细部层面来看,虽然地基土主要层位相对较为稳定,但在不同地段夹薄夹层现象明显,且圆砾③层的胶结现象明显,胶结地段使圆砾③层压缩模性变化明显,且场地深部地层(粉质黏土⑥层及其以下地层)的各土层沉积厚度变化较大,地层岩性相变也较大,地基土内小夹层、透镜体及胶结块等频繁出现,局部地段岩性变化较大。地基土各地质单元层在厚度、埋藏深度及力学性能等方面均有所差异,使场地地基土在平面及垂向上均呈现出不均匀性。总体评价场地属不均匀地基。拟建场地的场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为Ⅲ类。

综上所述,该项目基础采用天然地基上的厚筏基础,承载力、地基变形等均满足规范要求。

3 上部结构设计特点

3.1 塔楼偏置

如图1~3所示,超高层建筑主楼与5层裙楼在下部使用功能上合二为一,非独立使用,且建筑设计在主楼与裙楼连接处设置了贯穿竖向5层高度的中庭,这一建筑空间无疑是建筑设计的特点;再从结构专业看,主楼完全偏置于裙楼一侧,裙楼另一端在地震作用下将导致较大的扭转效应这是不利的一面。相反裙楼对主楼的抗倾覆有积极的作用。这是在主楼裙楼之间不设缝时结构设计师通常要想到的问题。

对于该项目,如果设缝,分缝将设置双排柱,导致建筑中庭空间的不连续,会降低人们在此处的感受,降低建筑产品的质量;因此,不设缝的方案可行且带来的工程费用的增加甚微。若不设缝主裙楼连为一体,塔楼偏置与体型收进这2种结构情形所导致的不利后果有时是一样的。比如扭转效应的增大,对塔楼偏置来讲是必然的,而体型收进如果是对称收进,则没有扭转效应的增大;而两者都发生了几何尺寸及刚度的变化,这是共性,要具体分析。该项目同时具有塔楼偏置与体型收进的特点,故对这2方面的有关规定要求均要满足。该工程的抗扭转措施,增大裙楼框架部分的刚度,特别是与主楼相对应的另一端的框架梁、柱断面及周边框架梁、柱断面来增加抗扭刚度,减小扭转效应,控制该端位移比<1.3。布置剪力墙后,其刚度的发挥需要与其连接的楼板以及剪力墙与主楼间整个楼板的刚度的贡献来协调,该项目远端为楼梯间,远端与主楼之间楼板开有大洞口,即使布置了剪力墙,其刚度很难完全发挥,故采用框架结构来抗扭。

此外,《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》对竖向体型收进部位的规定是,收进部位到室外地面的高度大于房屋高度的0.2倍时,才符合高规遵守竖向体型收进的有关要求的范围。而该项目体型收进部位的高度并未达到房屋高度的0.2倍,大约为0.17倍,然而结构设计明确提出严格遵守有关竖向体型收进的要求,主因是塔楼偏置导致了较大的扭转效应,此时对体型收进和塔楼偏置的设计对策大约是一致的。在规范规定的限值附近时,设计者要综合分析取舍,不能因为规定而产生太大的不同,而应该是渐变的。

3.2 框架部分的剪力调整与包络设计

主楼结构形式为框架-核心筒结构,框架与核心筒剪力墙的有机共同工作及多道防线的设计是该结构体系的重要内容。《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》对框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力的调整做出了规定,对该项规定目前的方法为:沿结构高度框架柱数量不变时按此规定调整,当框架柱数量有变化时分段调整。

(1)剪力调整。结构计算分析基于整体模型,在裙楼高度范围内,框架部分的剪力调整的对象是所有框架,包括主楼部分结构体系的框架和裙楼的框架,由于框架柱数量的改变(该工程中裙楼框架柱约25根,主楼14根),框架-核心筒主楼结构体系框架的剪力调整被裙楼框架分担了,降低了主楼框架作为后续防线的能力。对于该项目,地震作用从上部主楼往裙楼传递,到裙楼体型收进处,上部结构的地震剪力仍然主要由主楼部分承担,裙楼起到帮助作用,不能取裙楼的所有框架,最多取两跨相关范围进行计算分析。由于该项目主楼塔楼偏置及下部抗震设防分类为乙类,为保证主楼的安全故采用包络设计的思路进行框架部分的剪力调整。简而言之,裙楼对主楼的有利作用在多层裙楼的底部才会明显,由于体型收进同时也因裙楼即将参与工作,所以在收进部位的竖向相关范围应力也会突变、集中,有一个协调的过程,在应力协调的楼层范围内,不宜考虑裙楼的有利作用,因此才提出来包络设计的思路。

(2)包络设计。基于整体模型需要其他模型来包络设计的是裙楼范围主楼的框架和核心筒以及体型收进部位以上相关范围的主楼构件,用于包络设计的还有另外2个模型,主楼无裙楼模型、主楼带两跨相关范围模型。包络设计是目前设计上常用的设计手段,比如地下室嵌固条件不满足时采用地下室顶板及底板模型包络等情形,但是包络设计对会不会带来某些不利,《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》规定对框架部分分配的地震剪力进行调整后,框架柱端弯矩及与之相连的框架梁端弯矩、剪力应进行相应调整。整体模型由于参与调整的柱数量多,故调整后剪力、弯矩增加幅度相比不大;主楼无裙楼模型调整后剪力、弯矩增加幅度相比最大;主楼带两跨相关范围模型调整后的剪力、弯矩增加幅度介于上述2个模型之间,主楼无裙楼模型导致主楼框架节点处梁配筋较大,约较整体模型多1倍,根据部分学者的观点[4],由于楼板整体面内刚度的影响,在承受水平作用时,目前的结构大多近似于强水平构件弱竖向构件,真正的强柱弱梁很难实现,历次震害也表明框架节点处梁顶负筋屈服的现象很少见,现在的计算分析和配筋方式仍未充分考虑楼板刚度的贡献及配筋的影响。基于上述观点,主楼无裙楼模型与整体模型包络设计的结果用于框架柱,框架梁采用主楼带两跨相关范围模型来包络设计,这样既可保证相应提高相应构件的抗震承载力,又能更好的使设计配筋结果趋向强柱弱梁的要求,更经济合理。在节点处柱与梁调整后的内力是否平衡,笔者非常赞同部分学者文献中的观点[4],不必拘泥于节点内力的平衡,这就是概念设计的要求。

无论裙楼是框架结构还是布置有剪力墙,当上部主楼的框架-核心筒结构体系与裙楼连为一体时,区分是什么结构体系没有实际意义,目的在于按照什么样的算法来进行分析设计,因为目前的计算分析都是基于成熟的规范和计算软件,而软件算法是跟结构体系挂钩对应的,不去区分裙楼高度范围是什么样的结构体系,但要根据实际裙楼的情形采取与之相符的计算分析方法。比如:主楼下部裙楼为对称布置的多层框架结构,由于没有明显的扭转效应,可能梁柱断面不会太大,那么与主楼连接后,在裙楼高度范围内裙楼的地震作用将会由部分转移到主楼由主楼构件承担,增加了主楼的负担。当这些情形影响到内力产生较大变化时,就要采取有效的措施解决,如增加裙楼刚度、进行主楼与裙楼的刚度、变形协调分析等等。此时采用裙楼布置剪力墙是较好的解决方法,效率更高,但是剪力墙的出现会使裙楼范围的结构体系更难区分,换言之,算法更要仔细考虑,是按框架-剪力墙调整剪力,还是按框架-核心筒结构体系,就需根据项目具体的情形进行分析并充分熟悉各种算法的意义,在设计中去判断,或包络,或部分包络等,这才是积极活用规范的设计工作。

3.3 型钢混凝土构件及相关问题

该项目主楼高155.2 m,《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》对该地区抗震设防烈度下最大适用高度的规定为:钢筋混凝土框架-核心筒的最大适用高度B级高度为140 m,型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒混合结构体系为150 m,均超过了这两种结构体系的最大适用高度。而型钢混凝土框架需要多数楼层的框架柱、框架梁都需配置型钢,在上述两种结构体系比选时,设计组考虑到施工及经济等因素时,认为型钢混凝土框架在施工上会麻烦一些,经济性也差一些,从钢筋混凝土框架上入手,使项目能够更多的以常规的施工方式来实现会取得更好的综合效益,于是便按此进行设计。

该超限高层建筑在设计中采用了型钢混凝土框架柱和型钢混凝土剪力墙,但是在计算分析上的作用却是不同的,型钢参与了柱的计算分析,考虑了刚度的贡献及与之相应的轴压比等抗震措施,而剪力墙中的型钢是用于承担墙体在中震下产生的拉应力[5],未参与计算分析。

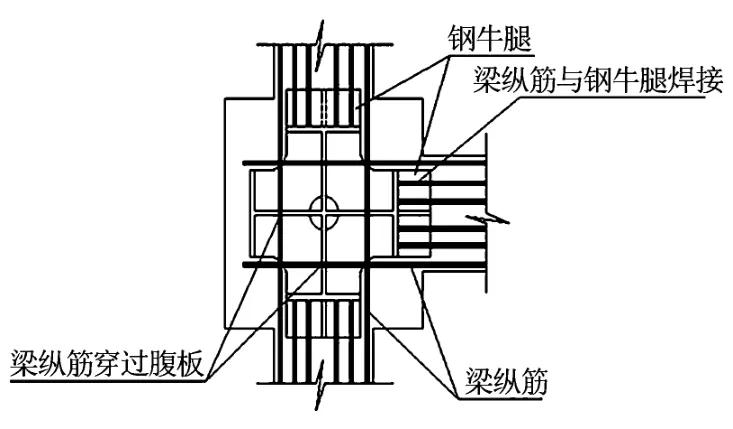

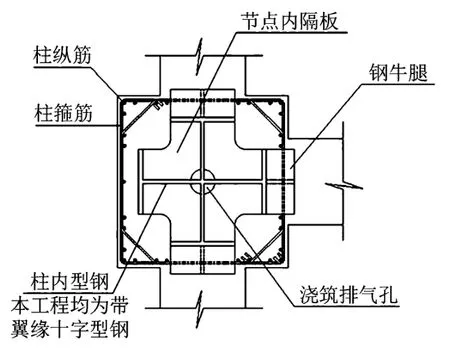

而真正会给施工带来不便的设计因素是型钢混凝土柱与钢筋混凝土梁的节点连接做法,这是采用同样结构体系的设计者应该充分注意的。整个结构中几乎所有的节点做法都不能统一,必须由后续单位深化进行下料,才能完成施工前的准备工作。由于该工程除框架节点外还涉及框架梁与型钢混凝土剪力墙连接的同样的问题,施工图设计阶段节点问题给设计人员的感受与方案比选时在认知上的反差会让人重新思考,是否与框架柱同时采用型钢混凝土框架梁会好些,当然,节点问题肯定没有那么突出了,现场的吊装、塔吊的能力等其他方面的因素仍然存在。节点问题如果提前做好充分的准备工作进行下料应该还是能降低现场的安装及操作难度的,项目已经完成各项审查程序准备进行施工,设计组将深入了解节点深化设计及下料工作,完善设计配合施工。设计采用的节点连接方法见图4、图5。

图4 梁柱节点做法示意图Fig.4 Schematic diagram of beam-column joints

图5 梁柱节点做法平面图Fig.5 Plan of beam-column joints

另外,柱、墙中的型钢在基础中的锚固做法对工程影响甚大,通常型钢需要深入基础中锚固并有相应的锚固构造做法,由此会对主楼筏板的施工带来巨大的影响;设计在计算中取消地下室底层的所有构件中的型钢,结果满足承载力、轴压比等相应的要求,因此认为型钢从地下室底层的上一层往下延伸一层进行锚固,在基础顶面通过预埋锚栓连接,而无需伸进基础中,大大降低施工难度。

4 主要计算结果

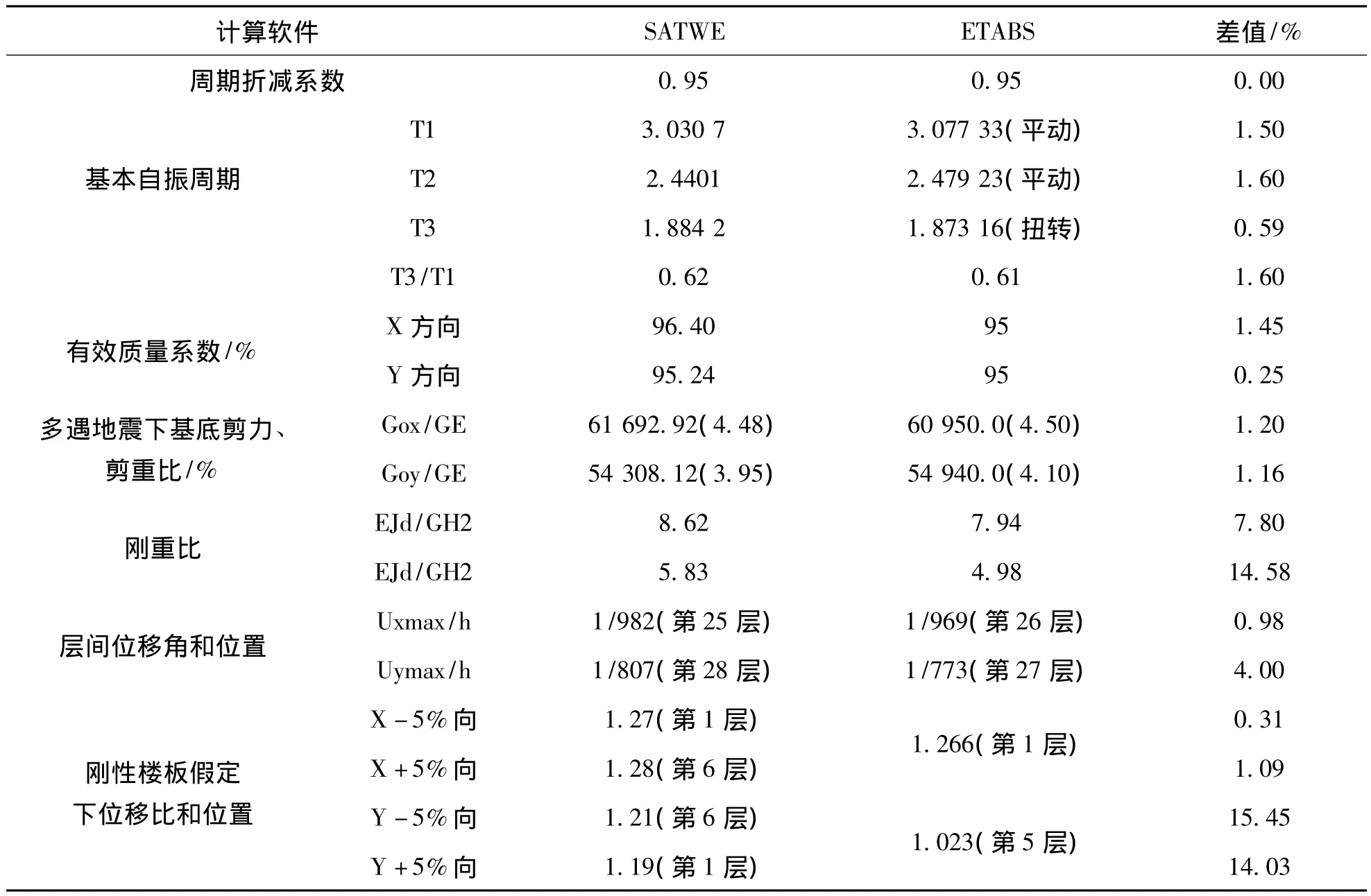

SATWE和 ETABS的主要计算结果见表1。数据显示,2个程序结果比较接近,没有原则性的冲突或矛盾,各项指标均在工程判断及《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》和《GB 50011-2010建筑抗震设计规范》的要求范围内,说明结构选型合理,计算结果可信,结构设计基本合理。

表1 主要计算结果Tab.1 The main computing results

5 结 语

该文重点阐述了上部结构设计的塔楼偏置、框架部分的剪力调整及包络设计、型钢混凝土构件3个部分,其中塔楼偏置通过与竖向体型收进对比分析进一步了解塔楼偏置的意义;框架部分剪力调整在包络设计中提出不必拘泥于框架节点平衡的做法,表面上看与规范规定不符,实际在特殊情况下应具体问题具体分析;型钢混凝土柱与钢筋混凝土梁连接的做法虽然从设计角度来讲比较常见,但在实际工程中可供参考的例子并不多见,文中提出了根据工程特点采取了方便施工的柱脚锚固做法外,对节点做法施工的难易亦做了分析。前面两部分内容及柱脚锚固的做法已通过了抗震专项审查及施工图审查,节点做法的施工难易有待施工阶段的进一步检验。

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB 50011-2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[2]中华人民共和国住房和城乡建设部.JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.建质[2010]109号超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点[S].全国超限高层建筑工程抗震设防审查委员会办公室,2010.

[4]傅学怡.实用高层建筑结构设计[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2010.

[5]国家标准《建筑抗震设计规范》管理组.建筑抗震设计规范统一培训教材[M].北京:地震出版社,2010.