文化哲学视域中的幼儿园教育——基于对466对新生代农民工夫妇对学前教育认识及态度的调查*

张 硕

(南京晓庄学院新闻传播学院,江苏南京 210017)

一、前叙

1.问题的提出与相关数据的呈示

在许多官方的行政公文中,将新一代进城务工的农民都统一称谓为“新生代农民工”。新生代农民工一般在20—35岁,出生于改革开放年代。他们中许多人幼儿时期上过村镇幼儿园,如今大多数已经为人父母。课题组于2012年组织大学生志愿者利用农民工节日返乡之际对466个新生代农民工家庭进行走访问卷,内容涉及农民工自身的各个方面,如受教育经历、业余文化生活、子女接受教育情况、家庭的年收入与支出、子女教育的支出、对子女教育方式和一些反映社会主流的价值判断等大量数据。在多个数据构成的相关矩阵上,我们意外地发现了新生代农民工自身是否有幼儿园生活经历对他们成年后的教育认知和对子女的教育态度上有着很大的差异,几组非常值得关注的数据引发了研究者极大的思考兴趣。

466个家庭中,夫妇都上过幼儿园的有122个家庭,其中一个上过幼儿园的有91个家庭,夫妇都没有上过幼儿园的有253个家庭。

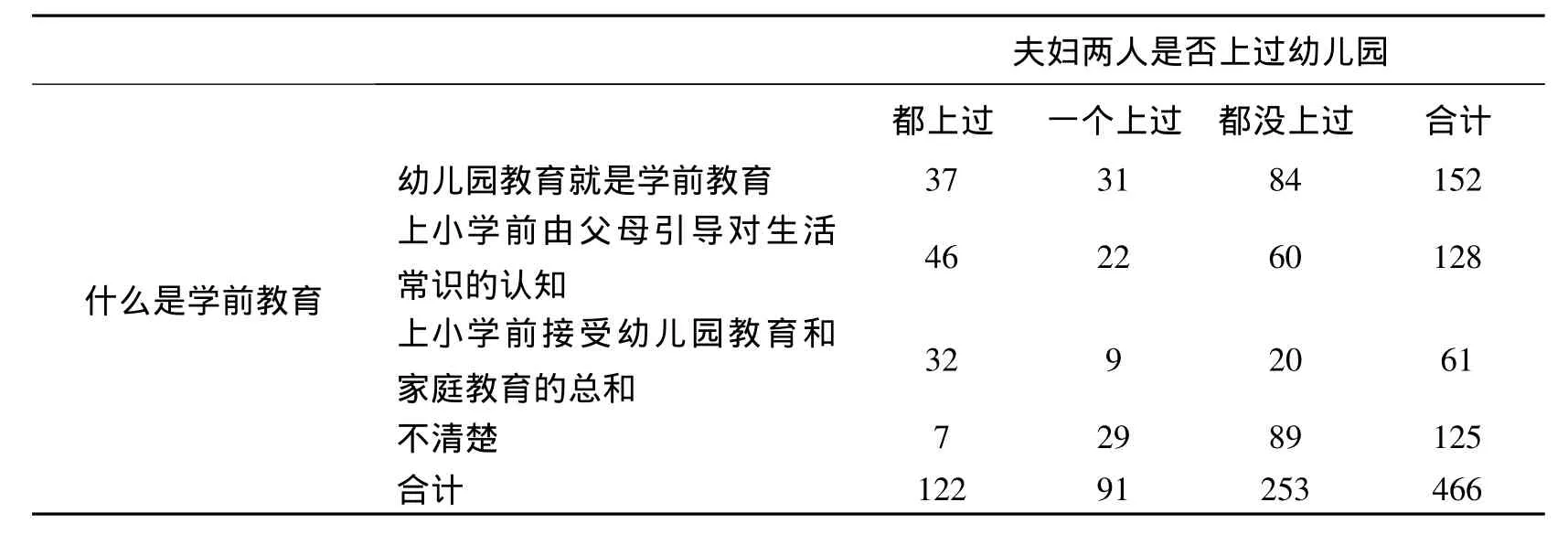

对“什么是学前教育”所给出的答案,第三项是相对完整的,而前两项是有意给出的部分答案,目的是让对学前教育有“部分”了解的农民工仍有回答的余地。从数据上看,夫妇上过幼儿园的农民工家庭对学前教育有部分认识或相对完整认识的占94.26%,选择不清楚的占5.73%,而没上过幼儿园的相当多家庭选择了“不清楚”,占35.17%,这两个方面的情况存在明显的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平(χ2=50.536,p=.000<.001)(见表1)。

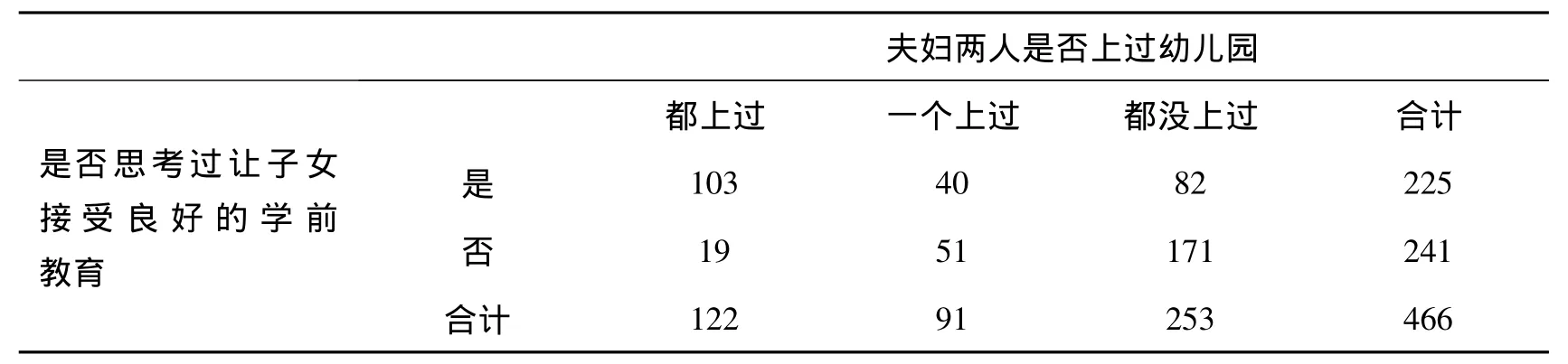

有关夫妇是否上过幼儿园对是否思考过让孩子接受良好的学前教育的影响调查,结果显示这个数据分布的特点非常突出,上过幼儿园的农民工对学前教育有较高的重视度,特别是夫妇都上过幼儿园的122个家庭中有103个“思考过”,占84.42%,两人都没上过幼儿园的253个家庭中有171个家庭“没思考过”,占67.58%,这两方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平(χ2=88.980,p=.000 <.001)(见表2)。

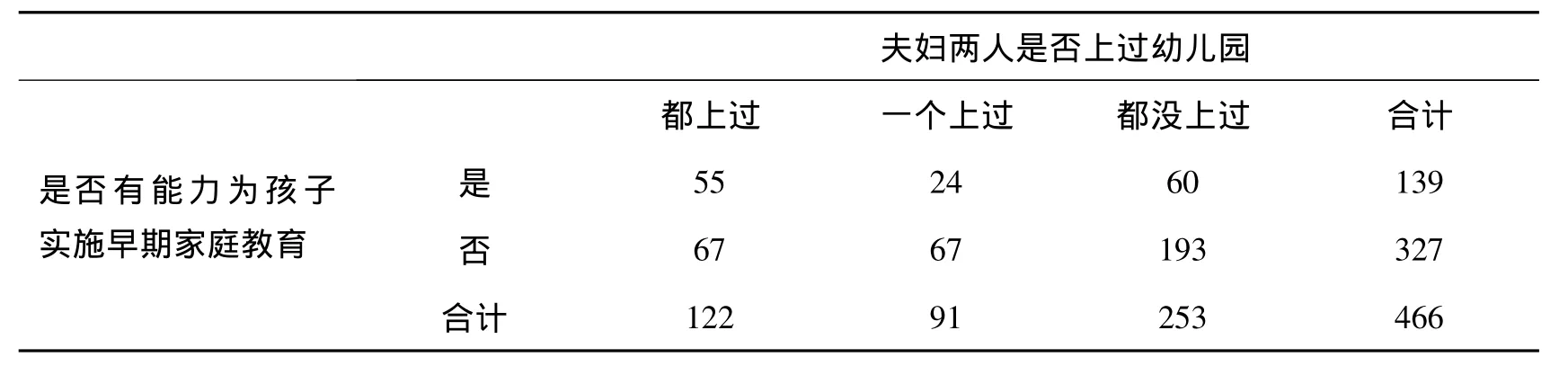

这个数据分布显示了是否上过幼儿园的农民工对自评“是否有实施早期教育能力”的影响。在问卷人员讲解清楚“家庭教育能力”含义的基础上,两人都上过幼儿园的122个家庭中认为“有能力”的占45.08%,而两人都没上过幼儿园的253个家庭中有 193个家庭自认为“没能力”,占76.28%,这两个方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平(χ2=18.240,p=.000<.001)(见表3)。

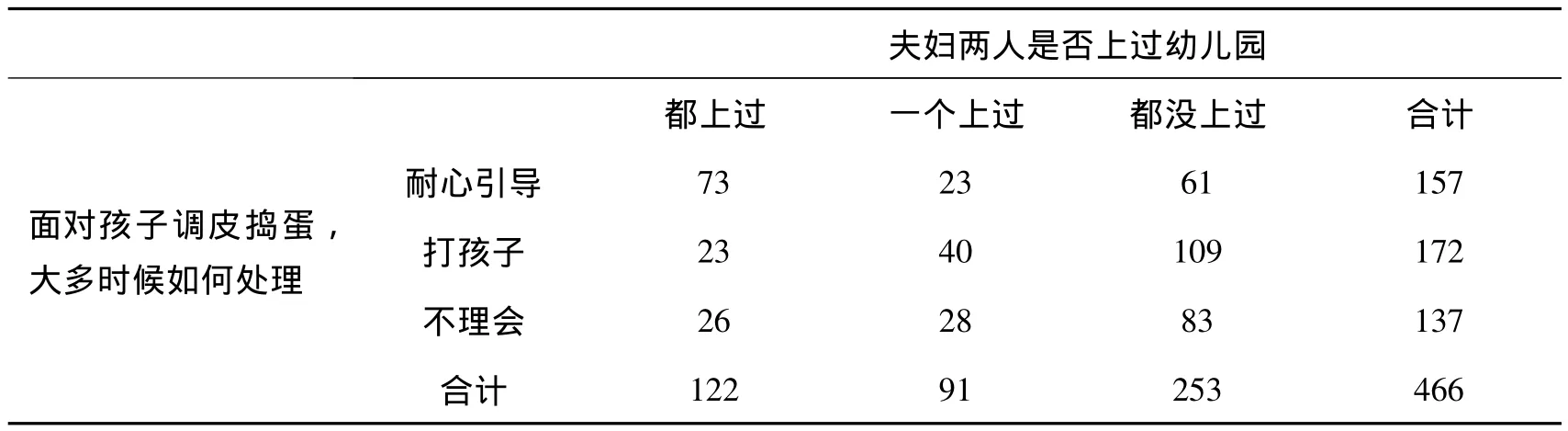

夫妇是否上过幼儿园,也会对家庭教育的方式产生极其显著的影响。对“孩子调皮捣蛋”处理方式的数据统计可以看出,夫妇两人都上过幼儿园的122个家庭中有73个采用“耐心引导”,23个采用打孩子的方式,分别占59.83%和18.85%,而两人都没上过幼儿园的253个家庭中有109个选择“打孩子”,61个选择耐心引导,分别占43.08%和24.11%,这两个方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平(χ2=51.001,p=.000<.001)(见表4)。

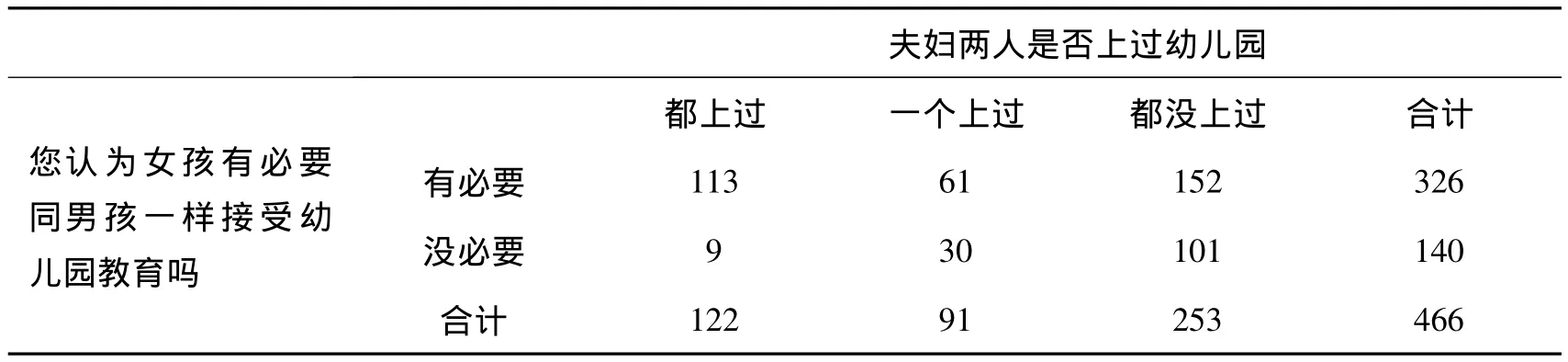

在有关对女孩是否有必要同男孩一样接受幼儿园教育这一问题的看法上,无论夫妇是否上过幼儿园,大部分调查对象家庭选择了“有必要”,与社会主流认识是一致的,但是他们当中选择“没有必要”的人数比例有非常大的差异:夫妇都上过幼儿园的家庭选择“没必要”的为7.5%,而夫妇都没上过幼儿园的选择“没必要”的为38.6%。这两个方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平(χ2=38.593,p=.000 <.001)(见表5)。

2.本研究的视点与探索路径

五组数据显示了农民工早年接受过幼儿园教育的经历对其成人后的教育观念和对下一代的教育行为产生的积极影响。在对学前教育的基本认识上,他们有着基于切身经验的理解,他们当中多数人具有让子女能够接受良好的学前教育的愿望;在是否有能力为孩子实施早期家庭教育问题上,他们表现出了一定的自信;对待自己孩子的调皮捣蛋行为,多数人选择了“耐心引导”;在重男轻女的性别歧视方面,这些农民工夫妇比没有上过幼儿园的农民工有着非常明显的改善。实际上,在上过幼儿园之后的数十年中,家庭因素、学校因素、社会变迁及生活际遇的磨炼,使得新生代农民工更注重现实利益。“挣到钱才是硬道理”几乎成为所有农民工的信条。但五组数据表明,新生代农民工对自身幼儿园经历的认同感几乎是与“挣了钱才是硬道理”的信条隐秘地并存着的,它所彰显的幼儿园教育之非同寻常的意义引发了研究者极大的兴趣。本文将以上提供的五组数据的差异作为研究的依据,以文化哲学的理论为支点,用思辨的方法探索幼儿园生活经历在新生代农民工文化进程中的意义与深层价值。

二、文化哲学视域中的幼儿园教育

1.文化的载体与文化进程中的变体

人一出生就要接受先于他存在的文化。(人们常常将学历层次等同于文化,将听、说、读、写、算等知识或技能作为文化水平衡量的标准尺度,这是“文化”概念使用的异化现象,应予以纠正)文化的概念可以定义为“人的生活态度、生活方式、生活内容和生活过程在环境与制度相互作用下所形成的结果之总和”。笔者将这个界定称之为“生活文化定义”[1]。在大量的文化概念界定中,“生活文化定义”的学科归属定位应该是“文化哲学”,即以哲学思辨的方式研究文化的本质、特征及其发展规律,同时也对文化的现象进行反思。在文化哲学看来,人之所以成为人,在于人是一种文化的存在。从本质的意义上说,人们的生活就是文化结构的生动而具体的再现。正如费孝通所说的“我从马林诺斯基那里学来的文化论,就是重视衣食住行的整个生活体系的研究,强调人力改造自然世界从而得来的人文世界。这个文化论中所谓的文化,就是‘人为、为人’四个字”,[2]可见,文化与文化哲学的研究对象是文化进程中的人,而文化的含义也始终伴随着人类的历史、迥异的社会形态和人们的生活,它与社会中的每一个人相联。所有的人都必然植根于文化演进的历史之中,属于文化大系统中的“局内”人。

“生活文化定义”的关键词是生活态度、生活方式、生活内容和生活过程,四个方面是相互联系、相互依存的关系。态度决定生活方式和内容的选择,而生活方式和内容又随时影响着态度的改变。也就是说“人作为一个文化载体的同时,也是在文化的不断创新中成为的变体”[3](P.433)。在前叙的五组数据里,面对子女的学前教育之基本观念、态度和方法等方面,有无幼儿园生活经历的农民工有着显著的不同。在文化哲学层面上看,这是个体文化进程的差异,也可以说是一种起源于“态度”、形成于“生活方式与生活内容”、终结于“过程”——以问卷数据的获得为相对时域界限——的文化水平差异。可以肯定地说,这是受过幼儿园教育的新生代农民工时隔多年后获得的看得见的收获,它将成为社会演进与文化变迁过程中的有益因子,也可以说作为“变体”之人在朝着有益的方面转化。

2.生活态度与文化的选择

对普通个体而言,态度是对某一特定事物、观念或对他人的认同与否等相对稳定的心理倾向,由认知、情感和行为倾向三个成分组成。在文化哲学视域中,态度是文化的起因,也是文化的结果。社会实践表明,态度的根基往往形成于幼年,而幼儿园教育对态度,特别是生活态度的形成具有重要启蒙意义。有学者认为,幼儿园教育也可以称为“前学校教育”,通过前学校教育所获得的经验及良好行为习惯的总和,还可以称为“前学习能力”。实践证明,以生活经验积累和行为习惯的养成为主要成分的“前学习能力”,对即将到来的学校教育全程,甚至对整个人生都具有不可替代的影响。[4]换言之,能够初步接受教育与引导的生命初期是个体文化进程的开端,也是个体文化进程的关键期。这个阶段,人所接受的一切东西都会在思想及精神深处占有难以磨灭的主导地位。正如《汉典》对“先入为主”成语给出的定义:先听进去的话或先获得的印象往往在头脑中占有主导地位,以后再遇到不同的意见时就不容易接受。“先入为主”是个体基于意识层面的先前经验积累,它具有积极的一面,但同时也是“思维定势”的源头之一。作为一种规律,“先入为主”常常自然而然地支配着一定事物的发生、发展和结局。正因如此,人们才提出人格的养育必须在人之初,而3—6岁的早期教育是最重要的环节。幼儿园教育纲要的主旨正是从不同的角度促进3—6岁幼儿的情感、态度、能力、知识、技能等方面发展的,其中“培育良好态度”之目标是贯穿于所有教育教学活动始终的。

以“生活文化定义”审视受过幼儿园教育的新生代农民工对子女学前教育的基本态度可以进一步推断,这种态度正是源于他们早年的幼儿园生活,而如今又融于社会主流。早年的幼儿园生活让受教育者养成了分享、谦让、动手动脑、守纪律和进取等品格,这既是未来具有文明素养的公民的社会性格基础,也是个体良好生活态度的“雏形”。随着岁月的推移,个体在幼儿园获得的生活经验及其他感性认识将会经历或多或少的、自觉与不自觉的内化过程,这为其未来的生活态度和文化选择奠定了宝贵的基础。宏观上说,“文化选择”是人类有意识的、主动的、自觉的创造过程,所有与人的发展、社会的发展、价值取向的抉择等有关的理念与行为都是一种文化选择。而在具体情境中,当生活进程中面临某种具体的文化选择时,“态度”将发挥方向指引作用,早期的幼儿园教育中形成的“态度雏形”和日后多年的学校或社会生活培育的“态度实然”往往会顺势联结一体,转化为一种“理性”或“文化自觉”的可能性是很大的,至少它能在某种程度上推助“文化选择”朝着有益的方向发展,与此同时,标志着认知、情感和行为倾向的新生代农民工的良好生活态度也融入社会主流之中,“前叙”中的五组数据便是有力的证明。

3.“因缘联系”与文化继替

在一般意义上说,儿时的记忆,特别是幼儿园的生活记忆是难以磨灭的,“先入为主”的经验储存在个体的文化繁衍和文化继替中也有着重要的作用。费孝通认为,“祖宗和子孙之间是同一个文化流,人的繁殖指的不仅是生物体的繁殖,也是文化的继替。人是在文化继替中获得社会性的”。[3](P.434)“文化继替”是费孝通创造性使用的学术用语,含义是:文化的本身需要继承,也需要创新,父辈子辈有着共同的文化联系,继承是创新的前提。从前叙的五组数据来看,上过幼儿园的新生代农民工对子女接受幼儿园教育的积极态度,正是基于自身幼儿园生活经历所引发的对子女接受学前教育的文化认同,它不仅是一种已经转化为正能量的代际关怀,也是某种意义的文化传递,更是进入良性“文化继替”的一个预期。借用海德格尔哲学术语中的“因缘联系”与“因缘整体”的联结法来解析新生代农民工对学前教育认识的深层价值,也许是更明晰的。海德格尔的因缘联系[Bewandtnis]源于“用具联系”。如锤子这种用具与锤打有缘,锤打与修固有缘,修固与避风雨有缘。沿着锤子的因缘一路说到避风雨之所,这些因缘构成了因缘整体。[5](P.66)新生代农民工对子女学前教育积极态度的五组数据当然也可以沿着“因缘联系”的路径作如下推定:幼儿园教育与社会性成长有缘,社会性成长与个体文化进程有缘,个体文化进程与日后对子女教育选择有缘,对子女教育选择与文化继替质量有缘,文化继替质量与国民素质有缘等等。沿着幼儿园教育的因缘一直联结到国民素质,在这个因缘整体中,毫无疑问地隐含着幼儿园教育的深层价值。

4.乡野文化哺育与乡村幼儿的成长

事实上,每一所幼儿园都是一个微型社会,其社会成员的生活方式也是文化进程的存在样式。样式的叠加与融合便会演绎成某种模式。露丝·本尼迪克特在《文化模式》一书中生动描述了普韦布洛人、多布人、美洲西北海岸印第安人的存在样式,记录了这些不同的生活样式怎样结合成了不同的模式。本尼迪克特为其分别给予了“日神型”“酒神型”“妄想狂型”的标签式命名。[6](PP.65—157)从“方式”到“模式”的记录与整合研究,诠释了文化模式是性质相同或相近的生活样式及生活际遇的结合体。也就是说,在相应的环境中,主体在一定社会关系和生存条件作用下所形成的生活方式的同质化的集合达到了一定的量,便构成了模式,也可以说是“本尼迪克意义”的文化模式。而如今,即使是进入了马歇尔·麦克卢汉(Marshall Mcluhan)所预言的地球村时代,在文化模式的版图上,我们还是看到了由生活样式及际遇的不同而导致的国与国之间、城市之间、乡镇之间、村落之间、幼儿园之间的相近或迥异的文化差异。但是,文化模式的差异并不能完全代表文化水平与质量的差异,它常常只是存在样式的差异。

因本文是立足于对新生代农民工的幼儿园教育与生活经历的研究,人们难免会把目光投向农村幼儿园,认为农村幼儿园教育质量很差,缺少优良的师资、设备及良好的人文环境,其文明养成的根基难以保证,因而对日后理性思维的发展和自身文化的进程未必有多大的推助作用,这样的判断失之偏颇。新生代农民工所经历的乡村幼儿园教育,更多的是受乡野文化哺育的。乡野文化是在中国几千年农业经济形态基础上形成的,是一种注重人与人之间伦理秩序以及人与自然之间和谐相处的文化精神,这种尊重人的主体性感受、情感、道德因素的文化传统与都市社会中那种人被物化后的一种组织化、科层化的生活习惯及文化精神形成了鲜明的对比。[7]农村的幼儿园虽然简陋,但是,作为一个相对独立存在的微型社会,它具有自己独特的存在样式和某种意义的文化模式。一方面,它具有和都市幼儿园同样的师幼互动、幼幼互动的平台,并同样具有促进幼儿文明行为的养成、生活经验的积累和社会性初步成长的课程,另一方面,它还具有独特的乡土文化资源,如:他们拥有反映乡间民俗的“网状结构”的混龄儿童人际互动圈,拥有约定俗成、大家默认的“小头领”与“下属”游戏的独特范式,这种范式给乡村幼儿带来的初浅的社会规则意识,在他们的社会性成长中有着重要的意义。他们还拥有乡土中由联姻而形成的“亲连亲”“户联户”的多重亲缘关系及由此造就的“一家有难、八方援助”的古朴民风,它一定会给幼儿带来相互亲善的正面影响等等。此外,来自大自然的随处可寻的泥巴、枝条、石头、竹子、木块、芦苇、种子、贝壳等,都很容易因地制宜地开展各类创造性的活动和游戏,而乡野自然风光中的平原、山川、河流及丛林等,也都是养育农村幼儿淳朴心灵的有益资源。与都市幼儿园的孩子相比,农村幼儿园的孩子更质朴、更喜欢接近大自然,更习惯在大地上追风逐雨,他们的肌肉也更发达。总之,乡村幼儿园的教育同样能在每个幼小的心灵埋下文明的种子,促使他们的生命在逐渐展开之际朝着文明人的方向行进。

三、结语

1.幼儿园的教育能使人终身获益

通过对上过幼儿园的新生代农民工的进一步访谈得知,曾经的幼儿园的生活依然是他们最深刻的记忆。其实,它不仅仅是农民工的记忆,还是所有上过幼儿园之人的记忆。近期,课题组又对30—35岁各行各业中上过幼儿园的100个公民设计了这样一个问题:从上幼儿园到你最后的学校毕业,最让你难忘的学习时光是哪一段?为什么?要求在“幼儿园”“小学”“初中”“高中”“大学”中五选一。结果,选择“幼儿园”的占46%,其余四项选择的总和是54%。为什么选幼儿园的人数几乎占据了一半?把人们的回答归纳起来大致是:小时候的事情记得最清楚;上幼儿园懂得了规矩,懂得了小朋友互相谦让,小朋友不能打架骂人或抢别人的东西;小朋友一起做游戏;还学会了讲卫生、饭前便后要洗手等等。令人惊叹的是,人们的回答和诺贝尔物理学奖得主彼·卡皮察的回答竟然有很大的吻合。1978年75位诺贝尔奖获得者在法国巴黎聚会。有记者问当年的诺贝尔物理学奖得主彼·卡皮察:“您在哪所大学、哪个实验室里学到了您认为是最重要的东西?”卡皮察出人意料地回答是“在幼儿园”。卡皮察说:“把自己的东西分一半给小伙伴们,不是自己的东西不要拿,东西要放整齐,吃饭前要洗手,做了错事要表示歉意。午饭后要休息,学习时要多思考,要仔细观察大自然。从根本上说,我学到的全部东西就是这些。”这是流传于互联网上几十年经久不衰的文献报道。美国麻省理工学院迈克尔·瑞斯尼克教授也公开发表论文说“自己真正需要的东西都是在幼儿园里学到的”。[8]

2.幼儿园生活是个体文化进程中最重要的经历之一

文化哲学人类学的代表人物M.兰德蔓认为,“只有把人理解为文化的生物,才能把握完整的人的形象。所谓完整的人的形象,是指人作为文化的生物,既创造文化,又为文化所创造”[9]。“人类生活的基础不是自然的安排而是文化形成的形式和习惯。正如(文化哲学人类学)历史所探究的,没有自然的人,甚至最早的人也是生存于文化之中。”[10](PP.260-261)通俗地说,人就是通过后天的文化过程来完善自己的。而做为文明素养、知识、经验生长的摇篮,幼儿园是人们文化进程中最重要的母校,它所提供的含有“母体初乳”意义的文化养分,在多年后人们面临某种文化选择时依然能起到不同程度的主导作用,它是个体文化进程最重要的经历之一。

表1 夫妇是否上过幼儿园对“学前教育”含义理解的影响 (N=466)

表2 夫妇是否上过幼儿园对是否思考过让孩子接受良好学前教育的影响 (N=466)

表3 夫妇是否上过幼儿园对自评“有无家庭教育能力”的影响 (N=466)

表4 夫妇是否上过幼儿园对“孩子调皮捣蛋的处理方式”的影响 (N=466)

表5 夫妇是否上过幼儿园对“女孩男孩应平等接受教育”认识的影响 (N=466)

[1]张硕.文化的概念与生活文化定义[J].南京晓庄学院学报,2014(2).

[2]费孝通.对文化的历史性和社会性的思考[J].思想战线,2004(2).

[3]费孝通.文化与文化自觉[M].北京:群言出版社,2010.

[4]史爱华.留守幼儿缺失了什么——对516名城乡幼儿“前学习能力”的测试与反思[J].学前教育研究,2012(4).

[5]陈嘉映.海德格尔哲学概论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994.

[6][美]露丝·本尼迪克特.文化模式[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1988.

[7]陈占彪.中国都市文化研究的一个误区[J].探索与争鸣,2005(7).

[8][美]迈克尔·瑞斯尼克.所有我真正需要了解的东西都是在幼儿园学到的[J].早期教育(教师版),2008(9).

[9]虞永平.M.兰德蔓的哲学人类学观点对幼儿教育的启示[J].学前教育研究,1995(1).

[10][德]兰德蔓.哲学人类学[M].北京:工人出版社,1988.