黑匣子在希望就在

王瑞良

黑匣子在希望就在

王瑞良

在西方文化中,黑色往往象征着灾难和不祥,比如“黑色星期五”和“黑色13分钟”。但有一个小盒子却是特例,虽然它的登场总预示着劫难的出现,但它却像黑暗中的光芒,承载着人们的希望,它就是黑匣子。

每当飞机失事,人们都急切地希望尽快找到黑匣子,以便查清飞机失事的具体原因。特别是在机毁人亡、无人幸存的情况下,黑匣子更是成了唯一的关键“证人”。

2014年3月8日,马来西亚航空公司MH370航班神秘失联。3月24日,马来西亚方面突然召开新闻发布会,总理纳吉布宣布,确认MH370航班坠毁在南印度洋海域。至此,各方的救援力量正式转向搜寻黑匣子。

几乎所有人都认为,黑匣子是解开谜题的唯一钥匙,只有它,才能解答我们所有的疑惑,让我们了解飞机失事的真正原因和过程。黑匣子究竟是什么,它为何会有这样神奇的功能呢?

最初模样

黑匣子是由芬兰的一位航空工程师在二战时期发明的,其初衷是为了记录试飞过程中的各种重要数据,为改进设计、制造出更精良的飞机提供依据。

上世纪50年代,澳大利亚工程师大卫·华伦设计了一款既能记录仪器读数,又能记录座舱内声音的黑匣子原型,即“座舱通话记录器”,并开始试用于空难事故调查。

1956年,美国两架商用客机相撞,两机共128人全部罹难,史称“大峡谷空中相撞事件”。这次事件促使美方制定了全新的飞行规定,全美所有机场加装雷达,联邦航空总署也因此而成立。总署立即规定,从今往后,所有的民航客机都必须安装黑匣子,以提高飞机发生事故后保全资料的几率。同时,美方还要求黑匣子的外壳必须是鲜艳醒目的橙色或橘黄色,以方便搜寻。

此后,美方的这一强制性规定开始在全球推广。20世纪70年代末期,所有的民航客机都已安装了黑匣子。

真实面目

无论是军用飞机还是民航客机,一次飞行通常要经历起飞、爬升、巡航、下降、进场和着陆6大阶段,每一阶段的情况,都逃不过黑匣子的“耳朵”。

黑匣子其实是两种飞行记录器的统称,一种是“座舱语音记录器”,另一种是“飞行数据记录器”。

“座舱语音记录器”由拾音盒和记录盒组成。前者安装在飞机驾驶舱内,可以将舱内每个人的语言及与外界通信的音响信息全部接收,并转换成电信号,传送给记录盒。记录盒一般安装在不易损坏、不易着火的飞机尾部。

1957年前后,记录盒的记录方式还是通过一些不同的针刺刻录在一条金属带上的,故又称“金属记录器”。这种方式最多只能记录6种参数。从1960年开始,人们改用磁带记录器,它不但能记录声音,还能记录一些密码数据,所能记录的数据格式也增加到了30多种。磁带从飞机起飞到着陆不停地转动,不断抹去旧的资料,记录新的资料,始终保留最后30分钟的信息。不过,这种记录方式往往会由于磁头脱离或尘埃、油污等影响,造成记录中断。所以,人们又逐渐以固态集成电路记忆芯片作为新的数字信号记录媒体,它不仅能减少机械故障,承受更猛烈的撞击,还能将保留信息的时间延长至最后两小时。

“飞行数据记录器”可以自动记录飞机飞行的高度和速度,飞机的姿态、位置和航向,氧气和烟雾状况,驾驶员输入控制系统的数据,各台发动机工作的参数,油料残量,油箱温度和液压系统情况,以及通信系统的状况等各种资料。以往利用磁带作为记录媒体,所能记录的资料不超过100项,改用芯片后能记录1000多项资料,大型喷气客机记录的资料更多达3000项。不过,造成飞机失事的可能性数不胜数,目前的“飞行数据记录器”还不能完全保证记录所有的可用参数。

固若金汤

无论是哪种记录器,通常都安置在一个密封盒内。这个密封盒异常坚固,壁厚约为0.64厘米,所用材质多为钛合金。这就是黑匣子的原型。

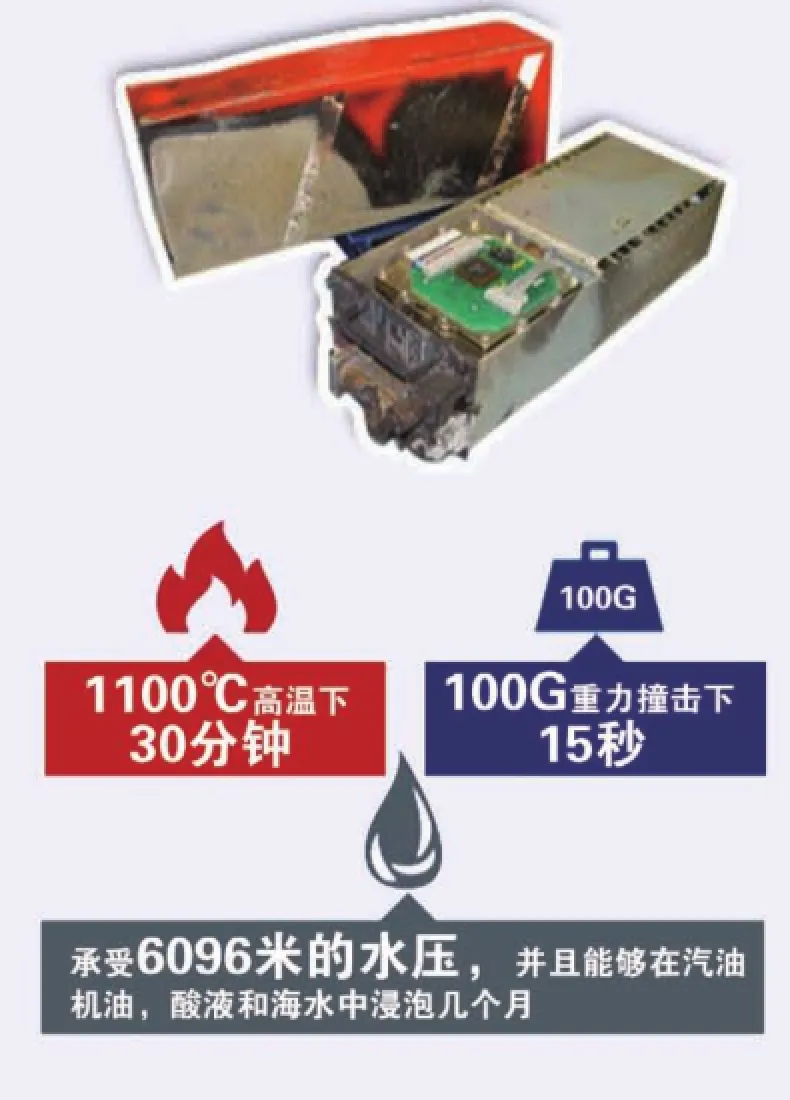

黑匣子能排除磁场干扰,能在1100℃的火焰中经受30分钟的炙烤,能承受2吨重的物体挤压5分钟,能承受海平面以下6096米的海水压力,能够在汽油、机油、油精、电池、酸液、海水中浸泡几个月。总之,它能在许多恶劣的条件下依旧安然无恙。所以,一般飞机失事后,黑匣子还是能完好无损,成为最关键的“证人”。

此外,黑匣子还装有超声波信标器。当它坠入水中,信标就会被激活,用37.5千赫的频率,每秒发出一次157~160.5分贝的超声波脉冲信号,其作用半径可达1.6千米。这种犹如心跳般规律的无线电信号,就像黑匣子向人们“宣告”自己所处的方位。它即使坠入6000米深的海底,人们也可以用声呐探测到它的“声音”,溯波寻找。

黑匣子一般由两个动力发生器驱动,一个是28伏特的直流电源,另一个是115伏特、400赫兹的交流电源,它们能连续30天发出信号。30天后,信号由强变弱,逐渐消失,虽然我们仍有可能通过水下扫描器、水下摄像机等搜索设备找到黑匣子,但难度无疑大大增加。

此外,黑匣子并非真正的水火不侵,在遇到特别严重撞击的情况下,它还不足以完全保护数据。1992年11月,一架民航客机在桂林山区上空粉碎性解体,虽然人们在山谷中找到了黑匣子,但它已严重破损,给进一步分析事故原因增加了难度。

更新换代

2009年,法国航空公司447号班机空难事故给整个航空业带来了深刻的警示。此次为搜寻失联的马航客机,各国又耗费了巨大的人力物力。如何对飞机进行更严密、更精确的追踪,已成为迫在眉睫、亟需处理的问题。所有的航空专家将解决问题的关键指向了黑匣子,他们普遍认为,黑匣子已经达到了必须更新换代的时刻。

早在2010年,洛克希德·马丁公司就提出了一项关于“漂浮式黑匣子”的专利申请。该技术能使黑匣子在落入水中后,迅速与飞机分离,浮出水面,并将发射脉冲信号的时间由原来的30天延长为90天。该专利已于2014年3月获得美国政府的批准授权。

由于座舱语音记录器只能循环记录最近两小时的信息,之前记录的所有信息都将被覆盖,因而会给分析判断飞机失事的原因增加难度。以这次马航MH370事件为例,如果MH370从马方军用雷达屏幕上消失后又飞行了5个多小时,那么飞机突然偏离航线那一刻发生的戏剧性事件就无法通过黑匣子记录的数据进行还原,有些谜团依旧无法解开。

不过,这种情况可能会在未来发生改变。法航空难发生后,过了两年时间,人们才找到了黑匣子,事故报告3年后才出炉,这让世界第三大飞机制造商——加拿大庞巴迪开始思考“即时飞航遥测”的可能。这种遥测方式与黑匣子不同,它能将飞机的即时状况通过3G基地台或卫星传送给地面接收站。飞机失事后,人们能从接收站接收到的最近几笔资料推断出事发地点,使搜救行动更为有效。有了这种遥测方式,人们不必再担心黑匣子损毁后无据可查。目前,该装置已在2013年出厂的庞巴迪C-Series喷气客机上试用。

虽然这种装置看起来很完美,但现阶段还无法取代黑匣子的作用,因为采用这种方式的前提,是有足够的卫星覆盖航线,同时还要有足够的通信带宽才能传递海量信息,而建设这两套系统的成本高得惊人。作为过渡措施,有人提出以“间歇传输”取代“全程传输”,或者只传输最重要的几项资料,而其他信息仍记录在黑匣子中,以此减少通讯资料的储存量。

另一种改进思路是将座舱通话记录器的储存介质,由静态存储器代替磁带或芯片,使之成为一台微型计算机。按照设想,这台计算机将由一个采集数据的接口卡片、一个存储器和一个把接收到的信息编入存储器的程序三部分构成。此外,人们还设想在驾驶舱内加装一台摄像机,将视频信息传回地面,以便辨别机长的指令与计算机的回答是否相符。所有这些改进思路或建议,最终的目标都是希望当发生意外时,指挥员能从地面接管飞行员的操控,从而避免类似“9·11”的自杀式恐怖袭击事件再度发生。

事实上,类似的技术手段已经初露头角。俄罗斯正在研制一种能有效防止劫机的自动化系统,并已在米格-29飞机上通过国家检验,目前正在苏-27SM型军用飞机和部分民航客机上试用。这种主动式机载飞行安全保障系统,能在飞行过程中获取机组人员工作状态的信息,分析机舱里包括乘客举止在内的各种异常情况,监督飞行员的驾驶状态。一旦飞机遭到劫持,哪怕恐怖分子夺取了地面飞行管制中心,该系统依然能够自动切断驾驶电路,迫使手动装置失灵,使飞机重回安全驾驶状态,并及时向地面监控站报警。最后,飞机还会自动降落在最近的备用机场。

为了更精确地追踪空中目标,意大利科学家研发出一种利用激光设备来传输雷达信号的新技术。众所周知,雷达是由电子组件发出射频信号,再利用“回波定位”原理来测定目标的,这种追踪方式显然不够精确。因为,更高的精确性要求使用更高频率的信号,而在提高信号频率的情况下,雷达系统电子组件所发射和接收的信号噪音也越来越大,这给确定目标带来了更大的难度。

因此,意大利科学家计划利用激光束发射雷达信号,并由能把激光信号波转换为数字波的光子组件来处理回波信号,因为激光产生的雷达信号极其稳定,它能更精确地追踪物体所在的位置。与此同时,这项技术还能在传输雷达定位数据时同步传输无线电通信数据,以及来自驾驶舱的视频信息。这项技术弥补了如今黑匣子的种种缺陷,进一步改进后,或许会完全取代已沿用半个多世纪的黑匣子。

虽然从几百万年的漫长时间来看,人类死于彗星或小行星撞地球的几率,与在飞机坠毁事故中丧生的几率是一样的。但是,前者属于天灾,后者属于人祸。我们无法完全避免人祸的发生,但科学技术的发展将为我们尽可能地保驾护航。尽管目前的黑匣子有许多技术需要改进,但回溯以往的空难,人们毕竟还都是通过它来确定失事具体原因的。这位总是沉默的关键“证人”会在我们最需要它的时候,不断地发出信号,而这些信号就是关键证词。