既有小区更新实践

——以福州市鼓楼区龙峰社区综合整治为例

黄昌钦

(福建省建筑设计研究院,福州 350001)

既有小区更新实践

——以福州市鼓楼区龙峰社区综合整治为例

黄昌钦

(福建省建筑设计研究院,福州 350001)

针对了我国在城市进程中,建于20世纪80~90年代的既有小区的特点,提出建筑立面改造,因地制宜和包容性的整改策略,并以福州龙峰社区综合整治为例,就如何在实践中利用这些策略进行了分析,摈弃“涂脂抹粉”的表面文章,立足于民生和民意,焕发社区新貌。

既有小区;综合整治;因地制宜;包容性

0 引言

由于全球性的经济危机,在外需萎缩的大背景下,为了贯彻中央关于促发展、扩大内需的战略部署,2009年福州市启动了城区危旧房改造,改善居住条件、保障居住安全、完善市政配套,籍福州承办2015年城运会之机会,通过改造以提升城市的面貌和品位。

在我国,随着城市化发展的进程,除了城市保留的原有传统型小区和近年房地产开发的楼盘社区外,有一小区类型,多建于20世纪八九十年代,居住形式和功能单一,空间规划整齐,容积率较低,居民以单位职工及家属,或某处动迁为主要人员组成的,人员构成上分异性较小,互动频繁。这类小区发展到现在一般显现以下特点:

1)千篇一律,识别性差;

2)居民防盗意识远强于消防安全意识,加建和违章搭盖严重;

3)设施老化,建筑、环境质量差;

4)大量公共场地被占用,设施配套欠缺;

5)改造余地较大,但实施阻力大。

这类型小区可谓遍及城市各主要地段,住宅楼大多是建成二三十年的,主体结构和使用功能相对完好,远未到建筑的使用寿命,不及设计寿命(50~70年)的一半,若大拆大建势必造成巨大的资源浪费和环境污染,严重背离科学发展观和建设和谐社会、节约型社会的愿景。而且大规模拆迁导致被动性住房需求过快增长,造成社会财富巨大浪费,更是众所周知。因此,通过综合整治,以达到更新社区目的理应成为旧城、旧社区改造的方向。

1 社区更新及策略

目前,在对于这类小区的改造,在传统的思维模式之下,一直无法突破以“硬”改为主、忽视“软”改的基本模式,存在着很多弊病:

传统“硬改”思维1:“大拆大建”。城市中的低级住宅逐步消失,很多高档住宅拔地而起,各大城市的房价也在逐步飙升,普通老百姓买房的困难程度逐步加深。加大了城市居民购房难度,加大了中国的贫富差距。

传统“硬改”思维2:“强政府,弱居民”,助长了政府的形象工程。由于主客观原因,很多地方政府把旧小区的改造当成政绩工程,很难考虑社区居民的切身利益。

“软改”本文称为“更新”,即焕然一新。“小区更新”应是通过建筑、环境的综合整治使其变得更好,满足居民利益需求,并且使该地区拥有独特魅力。因此,它应超越建筑和环境实体、契合社会和经济的需求的过程。在更新过程中,应遵循以下策略。

1.1 小区空间环境提升,建筑环境改造策略

建筑立面形象的改变是很直观的,它对城市景观有着直接的影响。从技术上说,将外观更新的各种不同手法进行比较,根据住宅的建筑结构特性,把握好改造的“度”,该拆什么、该加什么、怎么加?除了遵循统一协调的构图原则外,安全可靠、经济实用也是不容忽视的,当然也要顾及同周围城市环境的承接关系。

1.2 突出小区文化与精神,因地制宜策略

小区更新规划应充分利用该区域现有的环境、社会和空间特征,而不是去限制它们,采用因地制宜的策略,塑造出新的功能空间和场所意识,突出社区文化,增强社区的识别性,焕发新的生命力,提升居民对小区的归属感。

1.3 注重邻里关系,包容性策略

任何的更新过程都要通过利益相关方的广泛参与,最后关于更新方案达成广泛的共识。既有小区更是需要这样,只有让居民意识到事情与他们利益相关,包括环境的改善、安全提升、管理落实、公用配套设施完善,才能调动他们参与的积极性,项目才能更有效地推进。

2 案例研究

2.1 区位及现状分析

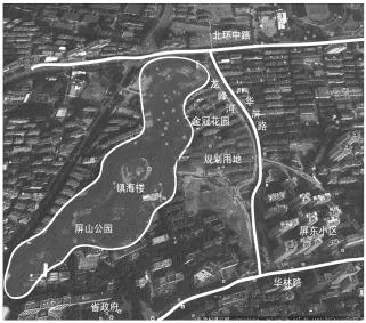

龙峰社区位于福州市鼓楼区,地块东临龙峰河和华屏路,华屏路连接北环中路和华林路两条城市主干道,西靠风景名胜屏山,位于其历史风貌保护建筑控制区范围内,总占地面积约3.8 hm2。小区主要为9层以下框架结构的多层住宅,满足屏山历史风貌区周边建筑限高的要求。

图1 区位图

图2 现状图

龙峰社区目前住宅共18栋,以本地拆迁户为主,其中4栋为单位宿舍,但现大部分都卖到个人手里,并且有其他租户入住,成分较杂。虽然原有内部围墙界限有着明确的分隔,但没有很好的管理,是开放性社区,没有物业管理。居民对该社区的安全及管理等方面意见很大。据实地调查,龙峰社区共501户,总人口2 073人。年龄构成上50岁以上占总人口的28.3%,40岁以上占50.8%。中老年人比例略重,公共服务设施与活动空间不足,设施主要沿河分布,局部穿插于小区内部。内部多为柴火间改造,无法满足该年龄段人群的要求。

历史文化资源——省级文物保护单位泰山庙被掩埋小区之中。泰山庙始建于明崇祯三年,为纪念抗倭活动所建。其二殿两侧墙壁上绘有包括台湾府在内的清代福建十府二州城隍壁画,这是国内目前发现的第一件、也是唯一一件反映台湾在单独建省前归福建省管辖的城隍壁画类文物。壁画所描绘的城隍塑像具有极高的艺术价值,真实地再现了明清时期的礼仪规矩。目前区政府正花巨资在修复。如何让这样的文物更好的得以展示,也是更新思路的重点。

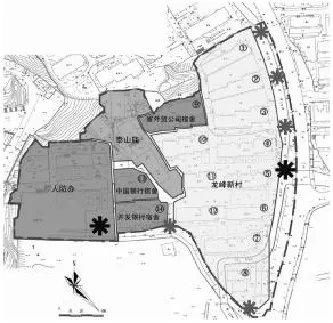

2.2 尊重历史,协调环境,因地制宜的策略,提升识别,研究小区空间形态与城市的关系,在景观元素的运用上,强调特有的自然和文化背景

在改造规划中,充分利用该区域的自然和文化资源及空间特点,突出山、水、庙等的特色,打造依山傍水、历史文化浓郁的特色小区。突出屏山的“绿”主题,屋顶采用绿化形式,形成由屏山延伸的绿地毯,同时也形成整体上从镇海楼下望的都市绿楔;打通华屏路看屏山标志性建筑——镇海楼的视线通廊,同时开放了包围在社区内的历史文化遗产——泰山庙,拆除庙前部分围墙,形成开放空间,连接华屏路,建立了便捷的泰山庙与城市之间的联系;注重小区沿龙峰河的界面设计,增设沿河商业服务面积,打造沿河的商业休闲带。通过这一系列的规划改造措施,充分挖掘小区自然和文化景观特色,小区大大提升了小区的识别性,也增加了居民的归属感和认同感。

图3 都市緑楔

图4 屏山顶镇海楼视线通廊

图5 重置管理单元

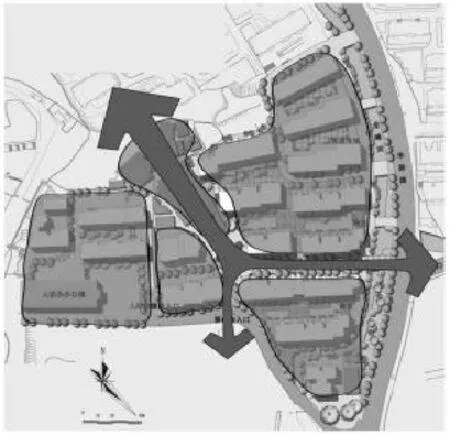

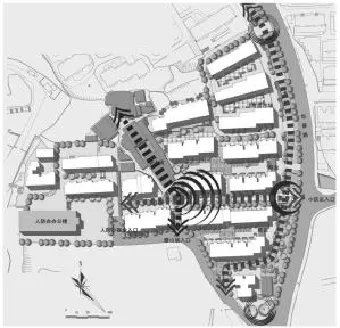

2.3 以人为本,居民参与的包容性策略,在物质需求上研究如何加强小区管理,增加配套设施,方便生活;在精神需求方面,更多地从如何促进居民交往、邻里的构建、自我服务等方面来考虑居住环境,提升品质

结合小区无物业管理的现状,本案从加强社区的安全、管理和提升服务配套出发,从居民的利益出发,充分调动居民参与的积极性。有限用地资源重新整合,拆除内部围墙重新整合成三大组团,划分合理的管理单元,加强了安保管理,此举又可腾出空间用于庭院绿化和增设停车位,据统计,仅此措施就增加了近百辆停车位,大大缓解了旧社区停车难得问题。梳理交通,打通消防用车道和疏散通道,灌输消防安全意识,消除安全隐患;增设公共活动空间——景观中轴线活动空间,泰山庙历史文物前广场、小区沿河商业休闲带,组团庭院及公共开放的屋顶花园,有效促进了居民交往,提升配套服务,为构筑良好的邻里关系创造了有利的条件。

图6 重塑空间结构

2.4 建筑和环境改造

2.4.1 建筑外立面整治

拆除违章防盗网,用铝合金窗封闭外阳台;结合立面造型统一规划空调位,安装铝合金空调百叶,增设PVC冷凝水排水管;重塑立面,统一采用真石漆涂料,更换铝合金窗;整体色彩搭配采用福州当地特有灰、白及深色山墙压边组合,体现内敛、优雅的地域文化。

2.4.2 建筑屋面设计

作为从屏山视点看的建筑第五立面也是本次改造重要的设计。拆除屋顶上所有违章加建的建筑物和架空隔热板,减轻荷载,翻新防水层,保温隔热层,采用陶粒轻质土种植屋顶绿化,设置木构的花架、雨篷,增加绿化立体效果,也提供居民休闲场所。

图7 简洁实用又不失传统韵味的建筑立面

图8 总体鸟瞰

2.4.3 沿河店面改造

在简洁实用的建筑立面风格中,突出建筑6 m线以下的设计,强调细节和文化元素的展示,打造休闲而富有特色的商业步行带。

图9 具有浓郁地方特色的沿河商业休闲带

图10 新增主入口和视线通廊,景观主轴

3 结语

龙峰社区完全摈弃了只是简单地修补道路破损、修复绿化带、粉刷老墙体等“涂脂抹粉”的事,而是实实在在的立足小区特有气质和内涵的挖掘,突出依山傍水的独特区位特点,增强了大家对社区的识别性和归属感。以居民实际利益出发,改善民生、解决群众最关心、最直接、最现实的问题,比如安全、管理、停车、公共活动空间的配套等,为的是给社区百姓创造一个更宜居、更舒适、更便捷的生活环境,提升生活品质。通过该案例,可以总结出既有小区更新整治应当依据以下的几个原则和方法:

1)详细的现状调查:了解小区的建筑状况,明确拆除过期临建和违章建筑范围和位置,小区居民的组成和住宅使用情况;

2)与周边环境和城市的衔接:因地制宜,突出小区的特色,提升识别性,“突出”应与小区的更新与城市长远发展相协调;

3)功能结构的调整:优化管理,加强安全及保卫,优化交通结构,方便居民通行和施工;

4)配套设施的增设:停车位和活动配套设施的缺乏是既有小区中普遍存在的问题,尽最大可能规划增设停车位和符合人性化使用的公共服务设施,满足居民生活物质和精神需求,充分调动居民参与的积极性。

[1]彼得·毕夏普,王琛宁.城市更新方法[J].城市环境设计,2013 (Z1).

[2]曹晟,杜宁.上海苏家屯路旧住区改造研究[G].上海:同济大学出版社,2008.

[3]杜宁,曹晟.上鞍山四村旧小区改造——微观视角的政策初评[G].上海:同济大学出版社,2008.

[4]姜传拱.社区环境的老化及品质保持[J].规划师,2000.

[5]李本科.试论居住区后续规划[J].城市规划汇刊,1998(6).

TU248.3

C

1673-1093(2014)01-0060-05

黄昌钦(1972),男,福州人,毕业于同济大学,高级建筑师,副院长,建筑学专业,研究方向:建筑环境设计(hcq@fjadi. com.cn)。

10.3969/j.issn.1673-1093.2014.01.012

2013-08-20;

2013-10-07