“十一五”时期乌鲁木齐市大气污染特征及影响因素分析

李 军,吕爱华,李建刚

乌鲁木齐市环境监测中心站,新疆 乌鲁木齐 830001

由于工业化和城市化进程不断加快,城市人口数量显著增长,能源消费迅速增加,大气污染已成为影响中国城市环境质量、居民健康和可持续发展的重要问题。“十一五”期间,2010年全国SO2排放量比 2005 年下降 14.29%[1],SO2和PM10浓度持续下降,但O3和细粒子(PM2.5)污染问题日益突出,部分地区大气污染呈现由单一的煤烟型污染向复合型大气污染转型[2-3]。2010年113个环境保护重点城市中空气质量未达标(达到三级标准和劣于三级标准)城市占26.5%[1]。

乌鲁木齐市位于欧亚大陆腹地,城市周边东、西、南三面环山,北部是冲积平原,地形呈喇叭口形,地势东南高,西北低。城市气候属温带大陆性干旱气候,昼夜温差大,寒暑变化剧烈,全年降水主要集中在4—9月[4]。冬季常出现静风、稳定高压、大雾、逆温等天气现象[5-6]。特殊的地形和气象条件对于污染物扩散、传输、沉降和去除非常不利,对冬季重污染天气形成有重要影响。2004年1月1—11日连续11 d空气质量维持在4级或5级,出现中、重度污染[7]。2007 年[8]、2009 年[9]冬 季 PM2.5浓 度 分 别 为0.187、0.233 mg/m3,远高于西安、兰州等西北城市冬季浓度水平[10-11]。机动车排放和采暖燃煤产生的黑碳是乌鲁木齐市冬季颗粒物重要组成部分,对PM2.5的贡献可达8.2%。冬季PM10峰值往往对应近地面风场风向转变和低风速情况[12]。以原煤为主的能源消费结构和长达半年的采暖期,致使冬季PM10、SO2和NO2等主要污染物浓度远大于夏季[13]。

“十一五”时期乌鲁木齐市经济社会平稳较快发展,2010年国内生产总值(GDP)、建成区面积、机动车保有量比2006年分别增加95.8%、45.4%和78.7%,万元GDP能耗下降9.57%[14]。在此背景下,乌鲁木齐市大气污染状况出现了哪些变化,大气污染治理与污染物减排对空气质量有何影响,这些问题的科学回答将为今后乌鲁木齐市的大气污染治理工作提供重要借鉴和参考。笔者分析了“十一五”期间(2006—2010年)乌鲁木齐市大气污染变化特征,从源排放和气象条件两方面深入讨论空气质量变化的原因,对2006—2010年的大气污染治理措施实施效果进行了评估。

1 数据来源和方法

1.1 主要空气污染物自动监测数据

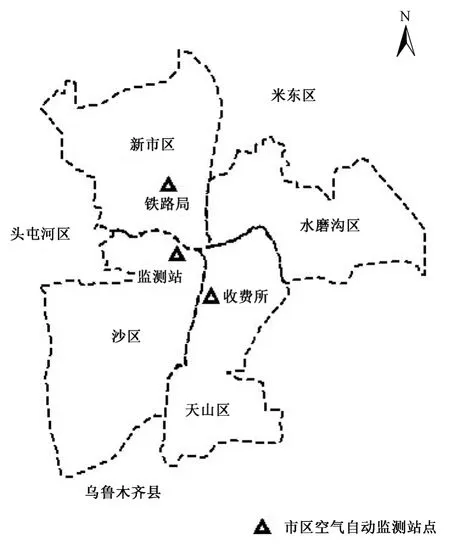

选取乌鲁木齐市3个空气自动监测站的数据,从北向南依次为铁路局(城北)、监测站(城中)和收费所(城南),3个站点之间相距大约7 km(图1)。

1.2 气象观测与经济发展数据

乌鲁木齐市2006—2010年地面气象日值数据从中国气象科学数据共享服务网下载,具体气象要素包括平均本站气压、日最高本站气压、日最低本站气压、平均风速、平均气温、日最高气温、日最低气温、平均相对湿度、日降水量和日照时数等。

能源消费、机动车数量、工业产品产量等统计数据从乌鲁木齐市统计年鉴[14]获得。

图1 乌鲁木齐市空气自动监测站点

1.3 数据分析方法

污染物浓度时间变化趋势采用Daniel趋势检验方法[15]。对不同污染物浓度年际间波动(离散系数,Cv)差异显著性的检验利用非参数的Siegel-Turkey秩离散性检验[16]完成。

采暖季为每年的1月1日—4月15日、10月15日—12月31日,非采暖季为每年的4月16日—10月14日。大气污染物浓度超标情况比对参照《国家环境空气质量标准》(GB 3095—1996)[17]。

统计分析采用Excel2007软件和Origin8.0软件。

2 结果与讨论

2.1 主要大气污染物浓度时间变化特征

2.1.1 SO2、PM10、NO2浓度变化趋势

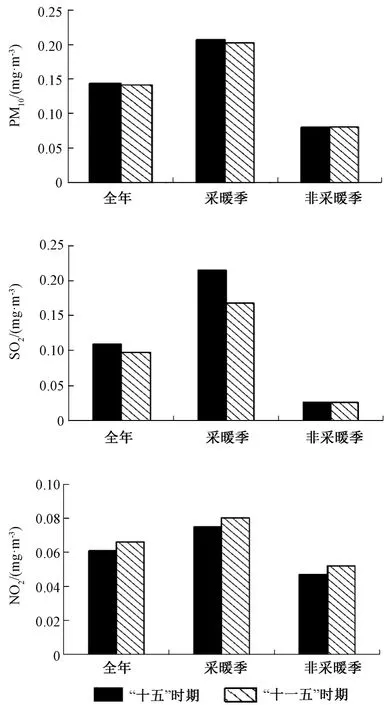

“十五”与“十一五”时期乌鲁木齐市主要空气污染物的浓度变化趋势及其比较结果如图2所示。

图2 “十五”与“十一五”时期乌鲁木齐市主要空气污染物浓度变化比较

与“十五”比较,“十一五”时期 PM10和 SO2年均浓度分别下降1.7%和10.3%,采暖季下降尤为明显,分别达到2.2%和21.9%,而非采暖季PM10和SO2浓度均值都与“十五”同期相当。出现这一变化的最重要原因是“十一五”时期乌鲁木齐市全面实施和完成了SO2减排工程,减排的主要对象是电力生产、集中供热企业和分散燃煤锅炉,并推广使用清洁能源供热,有效减少了燃煤污染物排放量。

“十一五”时期NO2年均浓度比“十五”时期升高8.9%,与PM10和SO2降低的趋势相反,非采暖季较“十五”时期增幅最大,达到11.7%,采暖季增幅为7.5%。NO2的浓度不降反升的原因与2006—2010年机动车保有量迅速增加以及燃煤设施(特别是电力行业)尚未启动脱氮治理有关。“十一五”时期乌鲁木齐共新增机动车16.7万余辆,2010年机动车保有量是2005年的2.1倍。新增燃煤发电总量268×104kw/h,是“十五”发电总量的 1.66 倍[14]。

2.1.2 SO2、PM10、NO2年均浓度变化

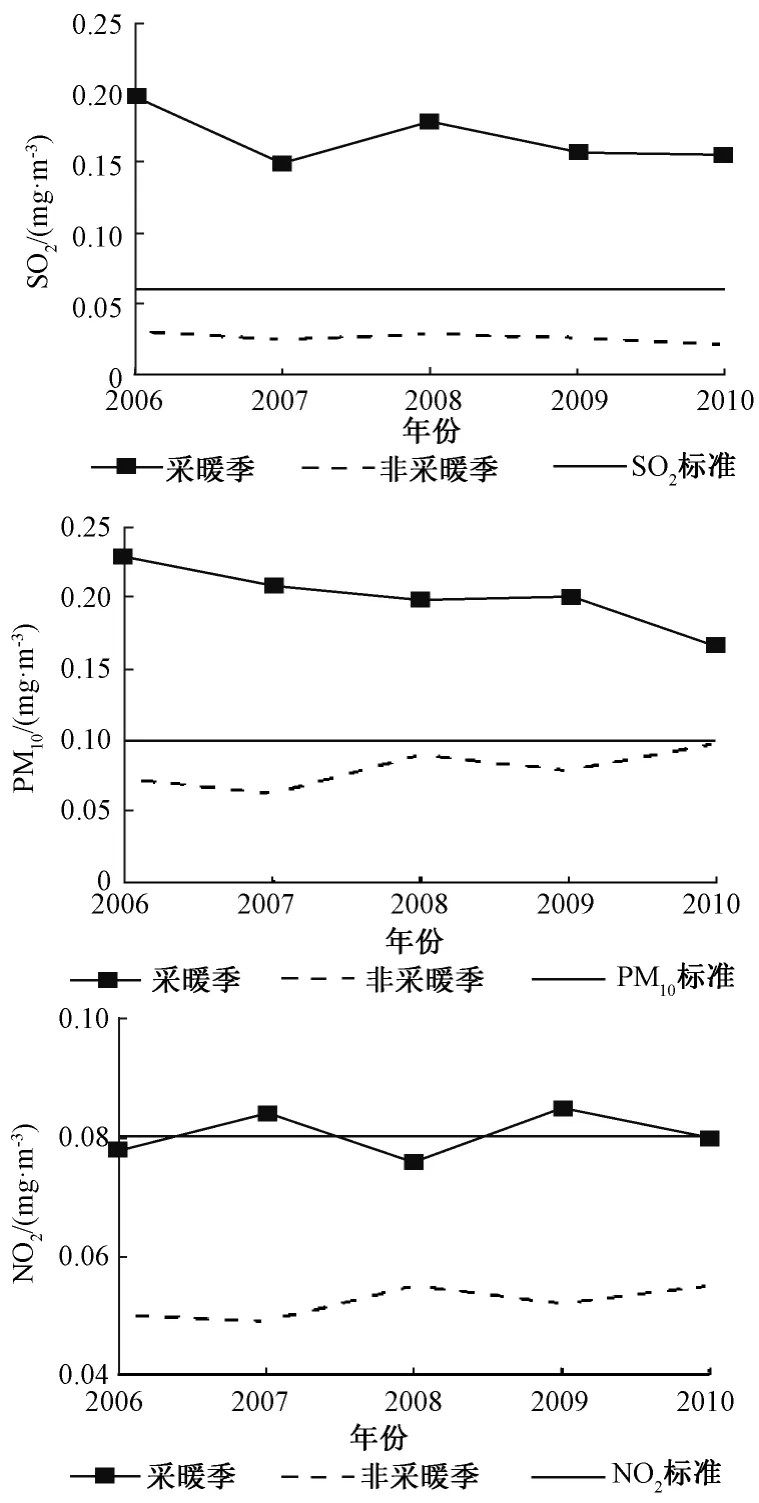

“十一五”时期,乌鲁木齐市主要空气污染物浓度的年均变化情况如图3所示。

图3 “十一五”期间乌鲁木齐市主要空气污染物浓度变化

SO2是形成酸雨和PM2.5的重要一次污染物,主要来源于燃煤排放。由于煤燃烧产生的SO2要远高于其他燃料[18],通过对单一的燃煤源进行重点治理,城市SO2浓度明显下降[19]。由图3可以看出,“十一五”时期乌鲁木齐市大气中SO2浓度呈下降趋势,2010年SO2年均浓度较2006年低21.2%,但2006—2010年的SO2年均浓度仍超过《环境空气质量评价标准》(GB 3095—1996)二级标准(0.06 mg/m)的0.47~0.88倍,大于同期PM10的超标倍数,说明乌鲁木齐市大气污染属于典型的煤烟型污染。

对SO2、PM10、NO2等污染物浓度年际间波动情况进行非参数的Siegel-Turkey秩离散性检验发现,2006—2010年间SO2的Cv值为0.11,年际间波动明显大于 PM10(Cv为0.053,P<0.01)和NO2(Cv为0.025,P<0.05)。在同一时期的气象条件下,SO2和PM10浓度年际间波动的显著差异可能说明这2种污染物的排放强度发生了重要变化,造成年际间浓度水平波动差异。“十一五”期间,SO2排放量有明显降低,减排量大于6×104t,但脱硫工程投用时间存在年度差异;PM10由于来源广泛,治理连续,其排放量变化相对平缓。

城市大气环境中PM10主要来自化石燃料燃烧、机动车排放、工业活动、建筑施工、道路扬尘、土壤风沙尘、生物质燃烧及二次气溶胶粒子等[20-21]。2006—2010年 PM10浓度呈下降趋势,2010年浓度比2006年下降12.5%,年际间波动明显小于SO2。5年间PM10年均浓度为0.133~0.152 mg/m3,超过二级标准(0.10 mg/m3)33%~52%,也明显高于全国大部分重点城市2006、2007年的浓度水平[22],是影响乌鲁木齐市环境空气质量的首要污染物。

城市中火力发电、汽车尾气等排放源对NO2浓度有很大贡献,使得中心城区NO2浓度显著高于郊区[23-24]。“十一五”时期NO2年均浓度有升高趋势,2010年NO2浓度比2006年增加4.7%,但年际间变化较小,Cv为0.025。2006—2010年NO2年均浓度比二级标准(0.08 mg/m3)低20% ~15%,是唯一达标的主要空气污染物。

2.1.3 SO2、PM10、NO2浓度季节变化

“十一五”时期乌鲁木齐市主要空气污染物浓度季节变化趋势如表1和图4所示。

表1 “十一五”期间乌鲁木齐市主要空气污染物浓度变化趋势(秩相关系数)

图4 采暖季与非采暖季空气污染物浓度

“十一五”时期SO2浓度在采暖季和非采暖季均呈下降趋势,这与“十一五”时期实施SO2减排密切相关。2006—2010年采暖季SO2浓度在0.150~0.195 mg/m3,超过国家二级标准1.5~2.3倍;非采暖季 SO2浓度均达标,为0.021~0.031 mg/m3。采暖燃煤的大量消费是造成乌鲁木齐市采暖季高浓度SO2出现的重要原因,也突显了冬季特殊气象条件下的煤烟型大气污染特征。

“十一五”时期PM10浓度在采暖季下降显著(P<0.05),浓度为0.167~0.232 mg/m3,超过国家二级标准67% ~132%。采暖季PM10的主要来源为煤烟尘、二次转化形成粒子[9],此外,扬尘和机动车尾气排放也有贡献。“十一五”期间,乌鲁木齐市通过逐年消减分散燃煤排放源,实施烟尘治理,提高燃煤使用效率,调整能源消费结构等综合措施,降低了采暖季燃煤烟尘排放强度;同时SO2大幅减排,减少了二次粒子硫酸盐形成的前体物来源,燃煤对PM10浓度的贡献率被进一步降低。非采暖季PM10浓度为0.063~0.098 mg/m3,虽未超标但逐年呈升高趋势,且逐渐接近二级标准。在非采暖季,PM10主要来自扬尘、建筑水泥尘、燃煤尘、机动车尾气等。2006—2010年建成区面积、城市基础设施、机动车数量等迅速增加[14],致使非采暖季大气中颗粒物人为排放源逐年增多。非采暖季PM10浓度逐年升高的趋势与SO2相反,但与 NO2一致,且非采暖季 PM10与NO2显著相关(秩相关系数为0.975,P<0.01),也说明了机动车尾气是非采暖季PM10重要来源之一。

各年采暖季 NO2浓度为 0.075~0.085 mg/m3,其中2007、2009年超标;各年非采暖季浓度都满足国家二级标准要求。2006—2010年采暖季与非采暖季NO2浓度都有逐年升高趋势,其中2010年非采暖季浓度较2006年同期升高10%,明显大于年均浓度和采暖季浓度升幅,说明2006—2010年NO2浓度的升高受非采暖季影响更突出。燃煤是采暖季NO2浓度高于非采暖季的重要因素,但NO2采暖季与非采暖季浓度比值明显低于SO2、PM10。一方面说明除燃煤源外,机动车排放是乌鲁木齐市NO2的重要来源;另一方面表明,冬季采暖季气象条件与非采暖季相比,并不利于NO转化生成NO2。尽管反应物NO浓度增加明显,但冬季大气辐射减弱,低紫外辐射强度下光化学反应速率较低,从而降低了NO向NO2转化[25-26]。

2.2 气象条件对大气污染变化的影响

采暖季是乌鲁木齐市一年中大气污染最为严重、空气质量最差的时段,重点分析2006—2010年采暖季气象条件特征以及相应气象背景下污染物浓度响应和变化。

2.2.1 气象条件变化特征

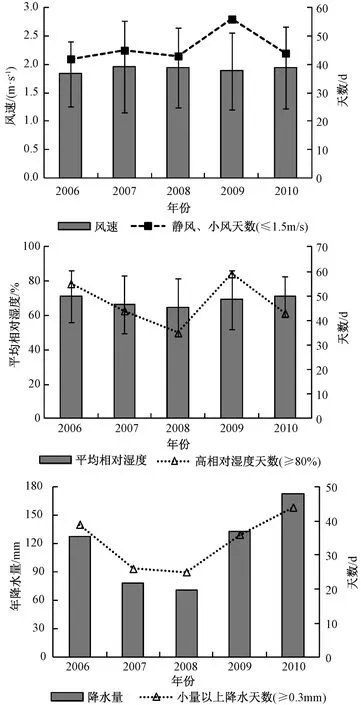

2006—2010年采暖季乌鲁木齐市气象条件变化特征如图5所示。

风是边界层内影响污染物扩散的重要动力因子,对大气污染物的水平稀释和输送起主要作用[27]。由图 5可见,2006—2010年采暖季中,2007、2008、2010年平均风速较大,为 1.95~1.97 m/s,标准差 0.70 ~0.80 m/s;2006、2009 年风速最低,波动较小,平均风速分别为1.84、1.89 m/s,标准差为 0.57、0.68 m/s。各年采暖季风速频率分布显示,2009年出现静风(≤0.5 m/s)和小风[28](0.5 ~1.5 m/s)的频率最高,达到30.6%,有56 d,其余年份为42~45 d。

乌鲁木齐冬季逆温多发,平均月发生频率达到92%,地面常有稳定积雪,雪面蒸发及降雪天气提供了充足的水汽,良好的湿度条件也有利于大雾天气形成[29-30]。由图 5可见,2006、2009 年采暖季平均相对湿度为2006—2010年最高,分别是71.2%和69.4%。日平均湿度超过80%的天数分别有 55、59 d,而 2007、2008、2010 年采暖季分别是 44、35、43 d。2006—2010年采暖季高湿度天数的年际分布与低风速日相似。大雾是采暖季重污染天气形成的重要因素之一[5],全年大雾主要出现在冬季采暖季(11月—次年3月),占全年总大雾天数的98%[30]。在乌鲁木齐冬季低风速、高湿度、多逆温和大雾的天气条件下,大气层结较为稳定,限制了混合层的发展,非常不利于污染物的垂直扩散和水平输送,易造成污染物积聚。

降水是大气污染物(颗粒物或气体)去除及沉降的重要机制[31]。乌鲁木齐采暖季的降水主要以降雪形式发生,也有降雨存在。研究表明降雨及小量以上的降雪对乌鲁木齐主要大气污染物均有湿清除作用[5,32]。由图 5 可见,2006—2010年各年采暖季总降水量为71.3~173.20 mm,标准差为42.0 mm,降水年际间分布极为不均,对同时期污染物的湿沉降去除影响较为明显。其中2006、2009年采暖季降水量及降水天数(日降水量≥0.3 mm)都较为接近,分别为 127.5、132.8 mm和39、36 d。2010年为 2006—2010年采暖季降水量最大,降水天数最多的年份(达到44 d),2007、2008年降水量和降水天数相当,为5年中最小。

冷空气入侵是乌鲁木齐冬季常见的天气现象,最强的冷空气活动是寒潮天气,伴随剧烈降温和大风,有时伴有雨、雪,对污染物扩散、沉降极为有利。2006—2010年间采暖季平均温度最低值出现在2010年,为-4.36℃,寒潮天气有5次;平均温度最高年份是2007年,为-2.01℃,发生了3次寒潮天气。2006、2009年采暖季气温均值较为接近,分别是-2.88和-2.86℃,标准差为8.91、8.97℃,都有2次寒潮天气过程,且中等强度以上冷空气活动频率也相近。

2.2.2 污染物浓度变化原因

2006—2010年采暖季气象条件差异较明显。2010年风速、降水、冷空气等气象条件最有利于污染物扩散和沉降,而2006、2009年采暖季多出现低风速、高湿度、低空逆温的稳定天气,易造成污染物在近地层积聚。进一步比较2006、2009年采暖季气象条件发现,相对湿度、降水量、气温、冷空气活动等气象因素均值水平较为接近并且频率分布相似,同时在风速均值水平相当的情况下,2009年静风和小风天数比2006年还多14 d,更不利于污染物扩散。在此气象背景下,2009年采暖季SO2和PM10浓度却比2006年同期分别下降18.5%和12.9%,说明SO2减排和燃煤烟尘治理作用较大,气象条件的影响相对较小。与此相反,2009年采暖季NO2浓度较2006年升高9%,主要与机动车保有量快速增加、燃煤电厂氮氧化物治理滞后等因素有关,且从另一角度说明SO2和PM10浓度的下降受气象因素作用较小。

图5 2006—2010年采暖季乌鲁木齐市风速、降水、相对湿度变化

3 结论

1)“十一五”时期PM10和SO2年均浓度分别比“十五”时期下降1.67%和10.3%,采暖季下降尤为明显,分别达到2.2%和21.9%,而非采暖季浓度与“十五”同期相当。NO2年均浓度比“十五”时期升高8.9%,变化趋势与PM10和SO2相反,非采暖季增幅最大,达到11.7%,而采暖季为7.5%。

2)“十一五”时期PM10、SO2年均浓度整体呈下降趋势,PM10浓度 2010年较 2006年降低12.5%;SO2浓度下降21.2%;NO2浓度有升高趋势,2010年浓度较2006年增加4.7%。非采暖季PM10、SO2和NO2浓度均达标,空气质量良好,但PM10和NO2浓度有升高趋势;采暖季SO2超标1.5~2.3倍,PM10超标0.67~1.3倍,空气污染严重,煤烟型污染特征典型,但SO2和PM10超标倍数在逐年减小。

3)“十一五”期间污染源管控(特别是减排工程实施)是SO2和 PM10浓度下降的主要原因,而气象条件对此影响相对较小。NO2浓度升高主要与机动车保有量逐年增加和氮氧化物治理启动滞后有关,应强化相关环境管理工作。

[1]中华人民共和国环境保护部.2010年中国环境状况公报[R].北京:中华人民共和国环境保护部,2011.

[2]孟晓艳,王瑞斌,杜丽,等.我国空气污染现状及对空气质量日报改进的思考[J].环境工程技术学报,2011,1(3):249-254.

[3]刘伟,韩毓.灰霾天气城市空气污染程度判据指标体系建立的探讨[J].中国环境监测,2009,25(3):86-89.

[4]刘盛梅.1951—2009年乌鲁木齐市气候变化特征分析[J].现代农业科技,2010,23:291-296.

[5]黄忠.乌鲁木齐市重污染天气与气象因素变化的影响分析[J].干旱环境监测,2005,19(3):154-157.

[6]刁平,杨秀兰.乌鲁木齐市大气污染的气象因素分析[J].新疆气象,2000,2:1-3.

[7]郭宇宏,高利军,吕爱华.乌鲁木齐市典型的冬季环境空气重污染过程剖析[J].环境化学,2006,25(3):379-380.

[8]Li J,Zhuang G S,Huang K,et al.Characteristics and sources of air-borne particulate in Urumqi China,the upstream area ofAsia dust[J]. Atmospheric Environment,2008,42(2):776-787.

[9]亚力昆江·吐尔逊,迪丽努尔·塔力甫,阿布力孜·伊米提,等.乌鲁木齐市可吸入颗粒物水溶性离子特征及来源解析[J].中国环境监测,2012,28(1):72-76.

[10]林海鹏,武晓燕,战景明,等.兰州市某城区冬夏季大气颗粒物及重金属的污染特征[J].中国环境科学,2012,32(5):810-815.

[11]张碧云,张承中,周变红,等.西安采暖期PM2.5及其水溶性无机离子的时段分布特征[J].环境工程学报,2012,6(5):1 643-1 646.

[12]刘新春,钟玉婷,何清,等.2009年冬季乌鲁木齐大气中黑碳气溶胶观测[J].环境化学,2011,30(10):1 818-1 819.

[13]Buhalqem M,Franz X.Meixner.Air pollution and meteorological processes in the growing dry-land city of Urumqi(Xinjiang,China)[J].Science of the Total Environment,2011(409):1 277-1 290.

[14]乌鲁木齐市统计局.乌鲁木齐统计年鉴2011[M].北京:中国统计出版社,2011.

[15]曲格平.中华环境保护基金会.中国环境保护工作全书[M].北京:中国环境科学出版社,2002.

[16]陶澍.应用数理统计方法[M].北京:中国环境科学出版社,1994.

[17]GB 3095—1996 国家环境空气质量标准[S].

[18]北京市环境保护局.1997—2006年北京市环境状况公报[EB/OL].Http://www.bjepb.gov.cn.

[19]徐媛婧,孙旻,游燕.2001—2008年及奥运会期间天津市大气污染特征分析[J].中国环境监测,2010,26(2):53-57.

[20]邹本东,徐子优,华蕾.因子分析法解析北京市大气颗粒物 PM10的来源[J].中国环境监测,2007,23(2):79-85.

[21]Sun Y L,Zhuang G S,Wang Y,et al.The air-borne particulate pollution in Beijing-concentration,composition,distribution and sources[J].Atmospheric Environment,2004,38(35):5 991-6 004.

[22]李杨.2000—2007年中国重点城市PM10的时空变化特征[J].干旱区资源与环境,2009,23(9):51-54.

[23]陈姗姗,束炯,徐建中.中国若干典型城市对流层NO2时空分布特征[J]长江流域资源与环境,2010,19(12):1 484-1 490.

[24]吴晓青.我国大气氮氧化物污染控制对策[J].环境保护,2009,16:9-11.

[25]姚青,孙玫玲,蔡子颖,等.2009年天津城区地面O3和NOx的季节变化与相关性分析[J].环境化学,2011,30(9):1 650-1 656.

[26]王姣,张红星,王效科,等.北京市三种典型区域大气污染研究[J].环境化学,2011,30(12):2 047-2 053.

[27]刘彩霞,边玮瓅.天津市空气质量与气象因子相关分析[J].中国环境监测,2007,23(5):63-65.

[28]王丽萍,周敏,吴光前.静风条件下烟尘扩散地面浓度模式研究[J].中国矿业大学学报,2003,32(5):563-566.

[29]郑玉萍,李景林,刘增强,等.乌鲁木齐冬季大雾与低空逆温的关系[J].沙漠与绿洲气象,2007,1(3):21-25.

[30]郑玉萍,李景林.乌鲁木齐近31年大雾天气气候特征分析[J].气象,2008,34(8):22-28.

[31]李军,孙春宝,刘咸德,等.气象因素对北京市大气颗粒物浓度影响的非参数分析[J].环境科学研究,2009,22(6):663-669.

[32]李瑞,王旭.乌鲁木齐市降水对大气污染的影响[J].沙漠与绿洲气象,2007,1(2):13-15.