中国公共预算治理改革:透明、问责、公众参与、回应

许光建 魏义方 李天建 廖芙秀

中国公共预算治理改革:透明、问责、公众参与、回应

许光建 魏义方 李天建 廖芙秀

一个良好的公共预算治理,不仅要透明、可信、可问责,而且还要有公众广泛、深入、实质性地参与预算的整个过程,以及政府就公众对公共预算的关切进行主动、及时、全面的回应。随着公共预算改革的不断推进,我国公共预算的各个方面都取得了显著进展和成效。但与“建立现代财政制度”的要求相比,我国公共预算治理改革中还存在诸多问题。强化公共预算治理改革,需要政府不断完善法律保障体系,加快推进相关制度建设,构建多元问责体系,拓宽公众参与渠道,健全回应机制。

公共预算;治理改革;透明化;问责;公众参与;回应

1999年以来,我国启动了包括部门预算、国库集中支付、政府采购等在内的一系列财政预算体制改革,公共预算的各个方面都有显著改善。但是,与符合国际公共治理原则的预算制度相比,与党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)提出的“建立现代财政制度”的要求相比,我国的公共预算在透明、问责、公众参与等方面仍存有较大差距。公共预算治理中存在的诸多问题不仅大大增加了财政风险,也不利于各级政府的廉洁、高效运行。因此,建立一套透明、民主、可问责、有回应的公共预算体系,有效提高各级政府的行政效率和效能,是我国国家治理改革要完成的重要任务之一。

一、公共预算治理理论相关文献回顾

自20世纪80年代世界银行在其报告中使用“治理”(Governance)一词以来,治理这一概念在国际组织以及学术界的研究探讨中被广泛使用。世界银行研究人员发布的《全球治理指标报告》(Worldwide Governance Indicators,WGI)认为,治理由一国当局所运用的传统和制度所构成,包括政府选举、监督和交接过程,政府有效制定并实施好的政策,尊重公民以及调控经济和社会互动的制度。该报告还定义了衡量治理状况的六个指标,分别是:话语权与问责、政局稳定与杜绝暴力、政府效率、监管质量、法治、腐败控制。[1]全球治理委员会认为,治理是各种公共的或者私人的机构管理其共同事务方式的总和,是一个让相关利益主体对它们之间相互冲突或不同利益得以协调,并采取联合行动的持续过程。[2]联合国经济和社会事务委员会则指出,治理就是决策制定以及如何被实施(或不被实施)的过程。[3]国内学术界也对治理理论进行了相应探讨。俞可平在梳理国外学者相关研究成果的基础上,将治理定义为政府在既定范围内运用权威维持秩序、满足公众需要。他指出,治理的目的是在不同制度关系中运用权力引导、控制和规范公民的各种活动,以最大限度地增进公共利益。[4]蓝志勇和魏明认为,法理化、制度化、规范化、专业化及透明化是现代治理体系的外在表现形式。[5]

良好的治理(Good Governance),或者说善治,是治理的最佳状态。良好的治理是公共利益最大化的治理过程,是政府和公民对社会政治事务的协同治理,其本质特征是国家和社会处于最佳状态;善治既要求好的政府治理,也要求好的社会治理。[6]透明、问责、参与、回应等是良好的治理应该具有的主要特征,良好的治理可确保腐败的最小化,在决策制定中考虑到最少数人的意见以及弱势群体的声音。[7]

“推进国家治理体系和治理能力现代化”是当前我国全面深化改革的总目标。公共预算治理改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容之一。我国在很多政治和行政过程中实践着治理的理念,在一定程度上推进了公共预算治理改革的日益深化。《决定》在“深化财税体制改革”部分明确指出,“财政是国家治理的基础和重要支柱”,要“实施全面规范、公开透明的预算制度”,并对今后我国的公共预算改革提出了明确的要求。

近年来,我国公共预算治理改革领域积累了一定的研究成果,尤其是在预算公开透明和公众参与方面。学术界对财政预算,包括中央预算、部门预算、地方政府预算等公开透明变化情况、存在问题及对策进行了较为深入的研究[8][9][10],一些学者着眼于预算透明度指标体系研究以衡量我国公共预算的透明程度[11]。从公共治理的角度,林敏和余丽生运用面板数据进行实证分析得出的结果表明,参与式预算显著提高了地方政府用于民生支出的比重[12];万平则探讨了预算公众参与和政府治理模式的相互影响[13]。

本文将从公共预算的透明化、问责、公众参与和回应四个方面,运用治理理论,对我国公共预算治理改革的现状和问题进行探讨,希望能够对客观地认识我国公共预算治理改革,推进我国公共预算治理改革的进一步深化产生积极的作用。我们认为,一个良好的公共预算治理,不仅要透明、可信、可问责,而且还要有公众广泛、深入、实质性的参与,以及政府能就公众对公共预算的关切进行主动、及时、全面的回应。

二、我国公共预算治理改革取得的成就

(一)预算透明化

预算透明可以使公众的财政幻觉有所降低,使政府的财政承诺不至于过度。根据联合国经济和社会事务委员会对于良好的治理的定义,透明程度的高低是衡量治理好坏的一个重要标准。而预算透明应达到以下三个要求:首先,决策的产生和执行要遵循规章或条例;其次,信息可被相关者自由容易地获取;再次,要以易理解的形式给媒介提供足够多的信息。[14]

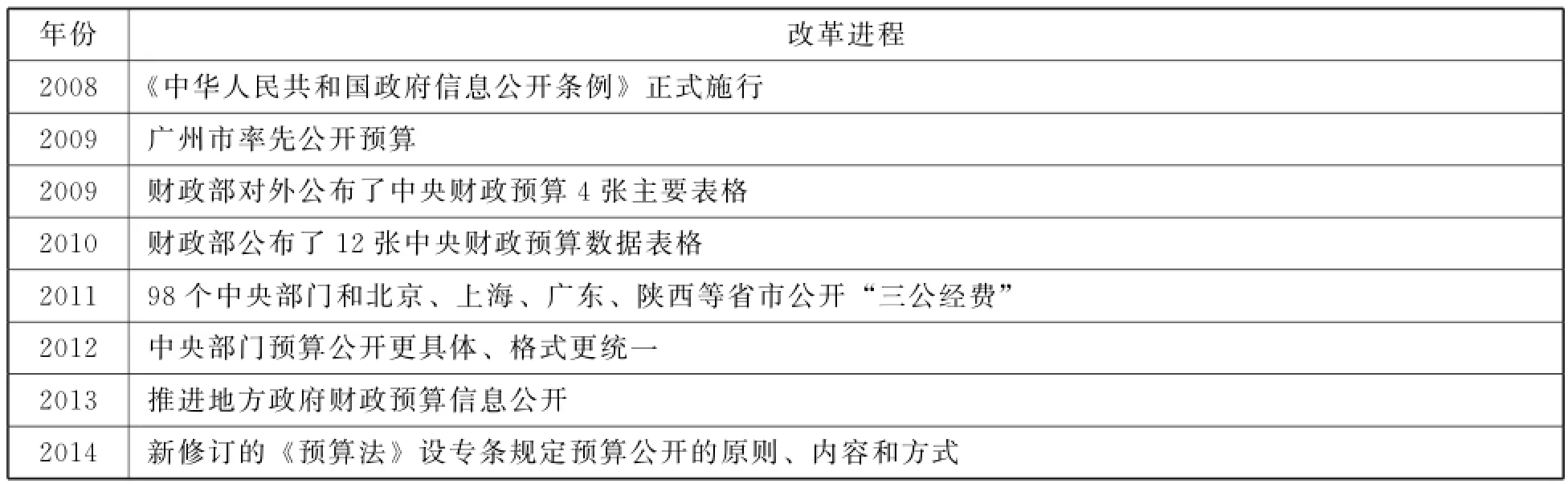

我国的公共预算改革在衡量透明度的这三个要求方面取得了一定的进展。从公共预算制定和执行过程来看,我国于1994年颁布(2014年8月31日修订)的《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》),初步建立了一套较为完整的预算编制、执行、监督体系。从公共预算信息的公开情况来看,我国的预算信息由早期的“保密”文件逐渐向建立公开透明的预算体制过渡。表1显示了我国预算信息公开的发展过程。2013年《政府工作报告》把“大力推动政务公开,重点推进财政预算决算公开和公务接待、公务车购置使用、因公出国出境经费公开,让人民群众更加全面地了解政府工作,更加有效地监督政府行为。审计监督的力度越来越大,成效越来越明显”列为国务院在过去五年完成的重要工作和成绩。2013年3月17日,李克强在担任国务院总理后第一次会见采访两会的中外记者时明确表示,要“推动公开、透明、规范、完整的财政预算制度改革”。2013年7月,国务院公布了《当前政府信息公开重点工作安排》(以下简称《工作安排》),提出了要重点推进9个方面的政府信息公开,其中第二项是“推进财政预算决算和‘三公’经费公开”,要求省级政府全面公开本级“三公”经费,争取2015年之前实现全国市、县级政府全面公开“三公”经费。这是国务院推进这方面工作的一个重大举措。

表1 我国公共预算信息公开进程

从公共预算包含的内容来看,我国由改革开放初期存在大规模预算外收支逐渐转变为规范和取消预算外资金,如表2所示。从2011年起,我国政府预算外收支全部纳入预算管理。至此,预算外收支作为一个公共财政概念彻底消失,成为我国预算治理改革的一个重要节点。

表2 改革开放以来我国纳入公共预算管理的内容的变化

(二)预算问责

现代预算制度的建立,让政府变成一个看得见的、有可能被监督的政府。[15]公共预算问责,不仅有利于我国公共财政运行的规范化、法制化、透明化,而且有利于加强对政府官员的权力约束,预防腐败,为公共财政的高效运行提供强有力的制度保障。近年来,无论是中央预算执行还是专项预算资金的使用,我国在预算资金违纪使用的问责方面都取得了一定的进步。

审计署每年对中央部门单位和地方政府(省、自治区、直辖市)上一年度的预算执行情况和其他财政收支情况依法进行审计,定期公布审计结果;跟踪并监督预算执行审计查出问题的整改情况,并公布结果。自2003年审计署发布第01号审计结果公告以来,审计公告数量、内容、范围都逐渐增加。截至2012年底,审计署已经发布了142份审计结果公告。审计署对2012年度中央预算的审计结果显示,截至2013年10月底,审计单位整改问题金额为3 578亿元,审计发现的问题移送有关部门查处后,已有1 200多人被依法处理。[16]党的十八大以来,落实中央八项规定,纪检监察部门加大对“三公”经费等预算使用情况的监督监察,强化了预算问责, 2013年因违反八项规定而被处理的有3万多人, 7 600多人被给予党纪政纪处分。[17]

从我国政府专项预算资金使用的管理情况来看,审计署对包括最低生活保障资金、道路建设、土地规划、单位小金库等专项预算资金定期进行审计并问责。此外,审计公告的发布使异体监督作用有所加强。从近年来人们要求各级政府部门公开预算的呼声来看,异体监督的作用日益增强,2011年群众呼声较高的“三公经费”作为独立科目被编入预算就是一个很好的例子。

(三)预算公众参与

公众参与是好的治理的基石。在公共预算治理领域,公众参与突出体现在“参与式”预算中。

当前,全国已有十余个省份的基层政府以不同形式开展了参与式预算改革。各地区进行参与式预算改革的形式多种多样,既有传统的现场投票“点菜”,又有借助新兴科技的网络投票评审,也有为群众提供对话平台的讨论、民主恳谈、社会听证。从发起推动参与式预算改革的部门来说,既有以基层政府(或财政部门)推动为主导,也有部分地区改革以地方人大为主要推动者,又有少数地区以非政府组织(包括妇联组织、中国发展研究基金会、国际行动援助中国办公室等)在积极发挥作用。

随着试点规模的逐渐扩大,我国参与式预算改革无论是在试点层级和范围上还是在公众的参与程度上,都呈现出不断深化扩展的趋势。从参与式预算改革试点的层次来看,尽管目前公共预算治理中的公众参与仍集中在基层政府,但层级出现了不断上移的趋势,参与试点的基层政府由以往的街道、乡镇一级预算提升到近年来的县市本级预算。从参与式预算改革试点的内容范围来看,有公众参与的预算项目不断增加,一些改革试点地区将全部年度预算作为参与式预算内容。参与式预算改革中公众参与程度不断加强,主要表现为参与者专业化水平不断提高、参与的过程不断深入、对公共预算的影响不断加大。公众对预算制定过程的参与也由审批修订向编制、执行、监督等全过程参与演进。参与式预算的结果也由早期的仅供决策部门参考转向切实改变预算决策。

地方基层政府的参与式预算实践,为我国的预算治理改革积累了有益的经验。同时,公众在公共预算制定过程中的参与也进一步推动了预算信息尤其是基层政府预算信息的公开透明。

(四)预算回应

好的治理要求相关机构尽可能地在合理的时间范围内对所有的利益群体进行回应。[18]在公共预算治理改革中,主动回应社会关切,建立回应型政府,就是要及时合理地对公众预算关切主动进行回应。随着公共预算日益公开透明,公众参与的广度和深度日益增大,社会公众对公共预算也比以往更为关切,政府部门如何对社会各界关心的问题和建议予以及时适当的回应,是当前我国公共预算治理改革面临的一个新挑战。

在我国公共预算治理领域,政府对社会公众诉求的回应,除了传统的热线电话、媒体、新闻发言人、记者招待会等途径外,通过互联网这一信息交流平台,对民众预算关切进行政府回应也逐渐成为一种新的趋势。2008年2月,财政部有关人员在“中国政府网”在线访谈中首次就预算改革等话题,对社会公众(网友)关心的问题进行网络在线回应。同年“两会”期间,财政部发言人在线对当年的预算报告为公众进行解读,网友对预算报告中的一些问题在线提问,新闻发言人即时解答回应。自2008年起,这种社会公众通过网络对年度预算报告发出关切,财政部门实时做出回复的预算回应模式,在每年全国“两会”期间都会以在线访谈的形式开展。

此外,2010年政府年度预算报告中,首次对上一年度落实全国人大预算决议的有关情况进行了详细的说明,主动回应上一年度全国人大代表对预算的关切,并对社会公众普遍关心的民生热点问题在预算报告中重点进行阐述和说明,积极回应民众关切。此后的历年预算报告均加入了预算回应的内容。一些地方政府(如北京、上海、广东等)也在其预算报告中加入了对上一年度地方人大预算决议的回应内容。

我国公共预算治理改革中预算公开透明和公共参与途径机制的不断改进,为公共预算回应提供了平台,也带来更多的挑战。同时,预算回应的不断完善也将有力地促进预算公开透明,强化政府问责,推动公众参与。

三、我国公共预算治理改革中存在的若干突出问题

(一)法制建设不完善,信息公开不规范

首先,在财政预算法制化建设方面,目前我国的法制建设与社会主义市场经济条件下人民群众对合理分配、使用预算资金的期望还有一定的距离。2014年8月底新修订的《预算法》对预算公开规定了比较明确的原则,这就是新增的第十四条的内容:“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并对本级政府财政转移支付安排、执行的情况以及举借债务的情况等重要事项作出说明”,并提出了部门预算、下放采购等信息公开的要求。这是我国公共财政制度建设的重大进展。但应当看到,如何制定一套完整的可以操作的公共财政信息公开的法律法规并严格实施,还有很多工作需要抓紧推进。虽然《中华人民共和国政府信息公开条例》规定了预算信息是政府信息公开的重要内容,其中第十条明确规定了,县级以上各级政府及其部门应当主动公开财政预算、决算报告,但实际执行情况并不乐观,不少省、市、自治区及以下多数地方政府并没有积极跟进,在公开的预算数据中,相关信息还比较粗糙、简单,无法满足公众对预算透明的期望和要求。

其次,预算信息公开缺乏规范性,质量不高。一是尽管目前我国的预算信息、预算公开的改革在不断深化,公开的内容在不断扩大,但财政预算信息对外公开的方式、范围、具体内容、形式和步骤还不明确、统一,存在信息公开不全面、不完整、不及时的问题。二是目前编制的公共预算缺乏足够的精细性和可靠性,这可能是一些地区人大或政府在想推进预算信息公开时,考虑到公布后影响政府形象等而往往“力不从心”所导致的。三是一些地方、部门的预算信息中仍存在较为严重的捏造、夸大数字或隐瞒不报的情况,从而降低了预算的可靠性和公信力。[19]

(二)审计与问责相互分离,异体问责乏力

首先,从预算审计监督的视角来看。公共预算审计的本质功能是经济监督,揭露公共预算资金的违纪使用并不是主要目的,政府主管部门希望通过公共预算审计来促进公共预算资金的规范使用。而审计解决问题和遏制财经违法违纪问题功能的发挥,离不开审计发现问题之后的责任追究。但是由于目前我国问责制设计上存在一定的制度缺陷,预算审计和行政问责实际上是相互分离的,这使得我国的公共预算审计并不能很好地发挥相应的经济监督职能。

其次,从公共预算治理问责的主体来看,目前我国公共预算问责的形式主要以“同体问责”为主,问责的主体是上级行政机关,主要目的是上级政府部门通过审计机构对各部门预算资金的使用状况进行跟踪审计,起到监督的作用。而相对应的“异体问责”监督则较为乏力,立法机关、社会团体、新闻媒体和公民等来自行政系统之外的主体对政府部门预算资金使用的过程和结果的监督也相对乏力。

(三)公众参与层级低,参与效果不明显

公共预算治理中社会公众的参与对于促进公共财政资金的规范、合理和有效使用具有重要作用。然而,就目前我国公共预算的制定、执行、公开和监督过程中公众参与的情况来看,还存在以下几个方面的问题:

一方面,从参与式预算的实行情况来看,目前我国各地的参与式预算尚处于萌芽阶段。整体上,仍处于部分基层地方政府(包括乡镇、区、市级)试点阶段,层级较低,覆盖范围很小且不完善,省级层面预算过程中公众参与很少。同时,目前我国基层地方政府所进行的参与式预算还缺乏基本的制度保障,影响我国参与式预算进一步推进。

另一方面,公众的预算参与渠道主要是通过选举人大代表,由人大代表代表人民参与预算的审查和监督。但是由于目前我国的预算编制还不够详细、具体,非专业人员难以看懂,再加上我国的人民代表大会及其常委会的预算工作机构人员太少,具有必要的财政、财务专业知识的干部,尤其是领导干部严重不足,对预算进行实质性审查往往会大打折扣,审查水平和质量难以得到保证。这样,负责预算编制工作的政府行政部门,尤其是财政部门,实际上就在很大程度上决定了预算的规模和结构,而代表广大人民群众参政的人大代表的预算参与程度十分有限。

(四)政府预算回应的主动性不够,回应意愿不强

当前我国政府对预算制定和实施情况的回应仍以被动性回应为主。[20]一些政府部门尤其是地方政府面对社会公众对公众预算的疑问、建议等,回应意愿不强烈,有些甚至无视公众关切,不回应、不发声的现象时有发生。对民众合理的预算关切,不能及时、有效地进行回应,难以解答公众疑惑,从而降低了政府的公信力。

政府部门对预算回应的主动性不够、意愿不强烈,一方面与部分政府部门领导对回应公众预算关切的认识不足有关,另一方面也与当前的回应机制不完善有关。此外,由于公共预算具有一定的专业性,随着公众参与公共预算的意愿日益强烈,社会公众预算关切不断强化,在进行预算回应时如何做到全面深入,同时又使得不具备专业背景知识的普通社会公众听得懂、信得过,即进行与公众预期相匹配的有效回应,也是当前政府预算回应需要解决的一个重要问题。

四、强化公共预算治理改革的政策建议

(一)不断完善公共预算治理改革的法律体系

党的十八大以来,特别是十八届三中全会提出深化财税体制改革,建立现代财政制度以来,我国公共预算治理改革的步伐明显加快,最重要的标志就是2014年8月底通过了《预算法》的修订工作。新《预算法》在完善政府预算、健全透明预算制度、坚持厉行节约、硬化预算支出约束等方面对公共预算管理做出了明确的规定。当前需要抓紧做的工作是,国务院需要按照新预算法确定的原则及授权,抓紧修订预算法实施条例和相关的规章制度。地方政府层面也需要制定有关预算审查监督的决定或者地方性法规。这将会为我国预算治理改革中的透明、审计问责、公众参与、回应营造较好的法制环境。

(二)加快推进公共预算透明的制度化建设

改进预算治理要有程序,没有程序就没有真正的制度。加强预算透明制度化建设,就要明确预算公开的时间、预算公开的内容以及预算审议程序等。

首先,预算的公开必须及时,政府,特别是地方政府,在向人民代表大会提交的供审议的预算草案之前,应该留出比较充足的时间接受社会公众的质询和建议。同时,人民代表大会在收到行政机关提交的供审议的预算草案后,应该采取适当方式及时向社会公布并听取意见和建议。

其次,预算的公开必须完整,一般应涵盖所有的预算活动,包括年度预算和预算的执行情况、相关年度预算的比较信息、未来年度的预测情况等。只要是没有涉及国家安全和社会稳定的事项,预算案都应当向社会公布全部内容,而不宜选择性地公布。此外,预算编制要简明易懂。就是说,唯有大众看得懂的预算,才是能够监督的预算,能够监督的预算才是“阳光预算”。

最后,明确各级人民代表大会的预算审议范围和内容,严格规定预算监督工作的程序和方法,明确预算监督主体的法律地位、权力及其应当承担的法律责任,保证预算监督的权威性。党的十八届三中全会《决定》明确指出:“加强人大预算决算审查监督、国有资产监督职能”,新修订的《预算法》就全国人民代表大会和地方各级人民代表大会需对预算草案及其报告、预算执行情况的报告进行重点审查的内容已经做了明确的规定。毫无疑问,这些政策措施将会极大地加强我国预算透明的制度化建设。

(三)逐步构建公共预算治理的多元问责体系

多元问责体系是指以国家各级审计机关为中心,以人大、上级政府、司法等多个部门的“同体问责”体系为主,以社会组织、媒体和公民的“异体问责”为辅的综合体系。这样,不仅有内部监督,而且还会产生强大的外部压力,促使政府部门规范使用公共预算资金。

首先,应充分发挥人民代表大会的预算问责职能。我国《宪法》第62条明确规定,全国人民代表大会行使“审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告”的职权。各级人大代表必须充分行使人大在预算制定、执行上的审查权、建议权、询问权,为公共预算资金的使用把好关,使每一笔公共预算资金的使用都能够充分发挥其应有的效力。

其次,进一步加强预算执行的审计监督,及时发现和揭露相关部门的预算资金违纪使用情况;同时,上级政府和司法机关对于政府部门违纪使用公共预算资金的行为应依法采取强有力的惩罚性措施,而不是简单地停留在一般性整改上。通过预算审计部门与上级政府部门、司法机关的有机衔接,加大预算资金使用违纪的查处力度,使违纪主体受到的处罚与所犯错误的严重程度相对等,显著地提高其违法违纪成本。

最后,要通过网络和新闻媒体向社会按年度公布预算和预算执行情况,并使之简化、清晰,便于监督,使公众和纳税人能够清楚地知道我们的钱用到了什么地方,产生了哪些效应,哪些该花、哪些不该花、哪些花的有问题,形成强大的社会压力,进而提升公共财政资金的使用效率。

(四)进一步拓宽公众预算参与的渠道与方式

新修订的《预算法》明确规定,县级和乡镇的“人民代表大会举行会议审查预算草案前,应当采用多种形式,组织本级人民代表大会代表,听取选民和社会各界的意见”,这充分体现了近十几年我国公众参与预算的实践和预算治理改革的探索成果。我们认为,还需要进一步拓宽公众参与预算的渠道与方式。

首先,积极向公众普及预算知识,提升公众的参与意愿。现代经济社会的预算编制涉及诸多技术性问题,具有很强的专业性,如果缺乏相应的财经专业知识,会极大地影响公众的预算参与程度,因此,政府部门应该积极组织专家对专业性较强的预算文本进行通俗化解读,把预算术语转化成浅显的表述,让老百姓能够读懂政府的预算,以提升公众的预算参与能力和参与意愿。

其次,在预算编制的过程中要逐步搭建起政府与公众、企业和社会组织参与的平台。现阶段应大力推行预算信息的公开、透明,而且要细化预算项目,使公众能够清楚地了解我国公共预算的制定、执行以及预算决算,为公众、企业、社会组织、社区委员会、立法机关等多元主体的预算参与行为提供充足的、详尽的预决算信息。同时,要加快整合预算参与过程中的政府与公众、企业和社会组织的利益,探索有效的途径和方法,提供更多的机会和渠道,吸纳更多的公众参与到预算治理改革过程中来,充分表达意见和建议,反映人民的利益诉求,构建互动良好的公共预算协同治理框架,引导公民、企业和社会组织等参与预算的制定、执行和监督,使我国公共预算的制定和执行具有更加坚实广泛的民意基础。

(五)健全及时有效的公共预算回应机制

加强对公众预算关切的主动回应,是我国公共预算不断公开透明、预算问责体系不断完善、公众参与机制不断健全背景下的必然要求,是完善公共预算决策、加强监督的重要途径。

一是在官方媒体、新闻发言人、记者招待会等传统预算回应渠道的基础上,积极探索微博、微信等新兴网络预算回应新媒介的运用。相对于传统的预算回应渠道,微博、微信等新兴网络平台具有信息传播快速广泛、互动性强等特点,通过新兴网络媒介了解公众预算关切,可为预算主体及时回应提供舆情信息;通过新兴网络媒介发布预算回应,加强与公众互动,也可提高预算回应的及时性。

二是加强领导干部问责,将预算回应纳入相关部门绩效考核体系,增强预算回应的主动性。要明确相关部门负责人的预算回应责任,促进预算被动回应向主动回应转变,对于那些社会公众合理关切“不发声”、“不回应”的,要追究相关责任人的责任,切实保障公众对公共预算的知情权、参与权和监督权。

三是建立预算回应解读和宣传机制,提高预算回应的有效性。针对性、科学性、权威性和有效性的专家政策解读是建立有效预算回应机制的重要内容。此外,编制公共预算知识简明读本,定期组织公共预算知识普及活动,增强公众对公共预算专业知识的学习和了解,有利于提高公众对预算回应的理解和监督能力。

参考文献

[1] Daniel Kaufmann,Aart Kraay,and Massimo Mastruzzi.The Worldwide Governance Indicators,2013,http://www.govindicators.org.

[2] The Commission on Global Governance.Our Global Neighborhood:Report of the Commission on Global Governance.Oxford:Oxford University Press,1995.

[3][7][14][18] United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.What is Good Governance,2010,http://www.unescap.org/pdd/prs/Project Activities/Ongoing/gg/governance.asp.

[4] 俞可平:《治理与善治》,北京,社会科学文献出版社,2000。

[5] 蓝志勇、魏明:《现代国家治理体系:顶层设计、实践经验与复杂性》,载《公共管理学报》,2014(1)。

[6] 俞可平:《推进国家治理体系和治理能力现代化》,载《前线》,2014(1)。

[8] 王雍君:《部门预算公开:评述与展望》,载《中国财政》,2012(12)。

[9] 王洛忠、李姗、李帆:《中国政府预算公开的现状、问题与对策》,载《财政监督》,2011(12)。

[10][19] 许光建:《提升预算透明度的挑战与出路》,载《人民论坛》,2010(5)。

[11] 马海涛、王淑杰:《政府预算透明度指标体系研究——国际标准和中国特色》,载《财经科学》,2012(4)。

[12] 林敏、余丽生:《参与式预算影响地方公共支出结构的实证研究》,载《财贸经济》,2011(8)。

[13] 万平:《试论公民参与预算及政府治理变革》,载《经济研究参考》,2013(14)。

[15] 马骏:《实现政治问责的三条道路》,载《中国社会科学》,2012(5)。

[16] 中华人民共和国审计署:《关于2012年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况》,http://www.audit.gov.cn/n1992130/n1992150/3438961.html。

[17] 中央纪委监察部:《监察部2013年度信息公开工作报告》,http://www.ccdi.gov.cn/xxgk/xxgknb/201307/ t20130720_6836.html。

[20] 陈国权:《论责任政府的回应性》,载《浙江社会科学》,2008(11)。

China's Governance Reform of Public Budgeting:Transparency,Accountability,Public Participation,Response

XV Guang-jian1,WEI Yi-fang2,LI Tian-jian3,LIAO Fu-xiu4

(1.School of Public Administration and Policy,Renmin University of China,Beijing 100872; 2.Research Institute for Social Development,National Development and Reform Commission,Beijing 100031; 3.School of Economics,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu 730070; 4.Beijing E-Hualu Info Technology Co.,LTD,Beijing 100043)

A good public budgeting governance requires not only transparency and accountability,but also extensive and deep public participation,as well as initiative,timely and comprehensive response to the public concern.China's public budgeting system has achieved significant progresses with the deepening of the public budgeting reform.Compared with the requirement of“building modern fiscal system”,there still exist a great number of problems.Policy recommendations to promote the reform of public budgeting governance are made,such as to strengthen legal guarantee,promote institutionalization,build multi-accountability,broaden public participation channels and improve response mechanism.

governance reform;public budgeting;transparency;accountability;public participation;response

许光建:中国人民大学公共管理学院教授,博士生导师;魏义方:管理学博士,国家发展和改革委员会社会发展研究所(北京100031);李天建:管理学博士,西北师范大学经济学院讲师(甘肃兰州730070);廖芙秀:管理学博士,北京易华录信息技术股份有限公司首席经济学家(北京100043)

(责任编辑 武京闽)

国家社会科学基金重点项目“现阶段通货膨胀与预期管理问题研究”(12AGL004);国家“985工程优势学科创新平台项目”专项经费资助;教育部博士研究生学术新人奖资助