可持续生计视角下辽宁省“塔腰”运动员教育治理框架及路径

孔维峰,李芃松

(1.大连交通大学 体育工作部,辽宁大连 116028;2.大连理工大学 体育教学部,辽宁大连 116024)

在当前的社会语境下,那些摘取奥运会、世锦赛等冠军位于竞技体育人才金字塔“塔尖”的运动员,由于其冠军的光环给他们带来很高经济效益和社会效益,这部分人将来择业、就业等都相对容易;那些位于“塔基”参加业余体校乃至进入初级专业训练的运动员,他们中很多人都能在训练的同时接受着与同龄人一样正常的文化教育,在择业和就业时也能与同龄人一样参与社会用人单位竞聘;然而,那些处于“塔腰”的运动员既没有受到良好的文化教育也没有取得赖以生存的竞技运动成绩,地位令人尴尬,前途一片渺茫。现实情况却是我国目前竞技体育的举国训练体制在短时间之内无法改变学与训的矛盾问题[1]。这样所造成的影响是,很多有潜质的少年儿童家长不愿意让孩子选择体育职业;只有在孩子学习上不去时,才无奈选择体育,使我国体育后备人才的储备大打折扣[2]。更为严峻的是,随着我国的经济由计划经济体制向市场经济体制转变和劳动人事制度的改革,已不再像过去一样由国家来安置工作,人才已全部市场化[3]。为此,对这部分“塔腰”运动员来说,在社会生存出路上及经济问题上就举步维艰[4]。加上其文化素质低、知识结构不尽合理、所学的专业技能与社会需要脱节,没有一技之长,很难适应社会的生存和竞争[5]。这不仅成了当前我国政府、社会和广大体育工作者必须认真思考并亟待解决的问题,而且是关乎我国竞技体育可持续发展的战略问题。只有把这个问题解决好了,我国竞技体育才能保持动态平衡,才能实现良性、健康的可持续发展。

1 “塔腰”运动员及可持续生计内涵的诠释

1.1 “塔腰”运动员的内涵

在对文献资料和实践研究以及对专家问卷调查的基础上,对“塔腰”运动员的界定从我国运动员的“金字塔”型训练培养模式来讲,运动员按运动水平高低可以分为3个层次:“塔尖”运动员,“塔腰”运动员,“塔基”运动员。“塔尖”运动员就是那些获得奖牌(金牌、银牌)的运动员,他们的运动生涯处于巅峰状态;“塔基”运动员是那些参加业余体校乃至进入初级专业训练的运动员,他们很多都能在训练的同时还可以接受着与同龄人一样正常的文化教育,可以与普通人一样正常的择业、就业;“塔腰”运动员是那些一直从事竞技运动,从初级训练开始一直打到国家队,但是从未获得奖牌的运动员(包括冷门项目、陪练和伤残运动员)。这些人将最宝贵的时间和精力全部用在了训练上,但是却没有收到任何效益,退役后面临着严峻的生计问题。

1.2 可持续生计的内涵

面临“塔腰”运动员退役后的生计问题,有必要先理清生计的概念、可持续生计的内涵,然后才能有针对性地解决他们的生计问题。“生计”在词典中的解释是“一种生活的手段或方式”。钱伯斯(Chambers)和康韦(Conway)认为,“生计”是一种“谋生的方式,其建立在能力、资产和活动基础之上。”生计包括“能力(capacities)、资产(assets)以及一种生活方式所需要的活动(activities)”[6]。

而对于可持续生计的内涵,研究者的视角不同会有不同的诠释。1992年联合国环境和发展大会提出了可持续生计的概念:“可持续生计是指个人或家庭为改善长远的生活状况所拥有和获得的谋生的能力、资产和有收入的活动。”[7]从这个概念中,可以这样理解:“塔腰”运动员的可持续生计,是指他们为了改善其退役后长远的生活状况所拥有和获得的谋生能力、资产和有收入的活动。由于其谋生能力、资产和有收入的活动都与其接受教育的程度有关,为此,笔者以教育为切入点探讨其可持续生计问题。

2 可持续生计下辽宁省“塔腰”运动员境况的扫描

运用文献资料法、专家访谈法、问卷调查法、数理统计法、逻辑归纳法等对辽宁省“塔腰”运动员生计情况进行研究。在问卷调查中共发放问卷1 000份,实际回收有效问卷957份,回收率为 95.7%。其中在役“塔腰”运动员有效问卷700份,退役“塔腰”运动员有效问卷210份,专家及辽宁省体育局管理人员有效问卷47份。

2.1 辽宁省在役“塔腰”运动员训练及学习状况

2.1.1 辽宁省2000—2008年在役“塔腰”运动员的人数 据调查显示(表1),辽宁省在役的运动员中“塔腰”运动员的人数比较多,这些人在默默无闻地做着垫脚石。他们在训练队的时候就没有得到过任何光环,退役后的状况也可想而知。如果是热门项目还好些,能够做健身教练等,否则很难找到适合职业。《奥运争光计划》让我国的举国体制在举办奥运会之前仍然没有大的改变,从辽宁省的在役“塔腰”运动员调查数据中就可以管窥一般。

表1 在役“塔腰”运动员的人数情况

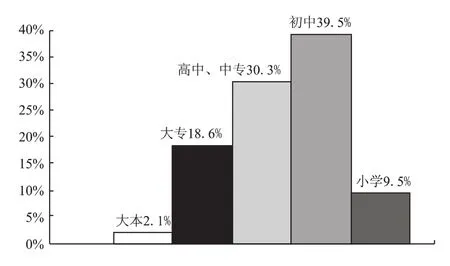

2.1.2 辽宁省在役“塔腰”运动员受教育程度 辽宁省竞技体育可持续发展所涉及的问题众多,但其中运动员的文化教育是关键问题。在调查中发现,700名在役“塔腰”运动员中高中(中专)及以下学历水平的占大多数,共为79.3%,许多运动员很小的时候就进入了专业运动队训练,错过了学习的最佳年龄段,没有接受过系统的文化教育。由图1可见,“塔腰”运动员的学习时间很短,学历水平很低。

图1 “塔腰”运动员的文化教育状况

运动员的文化教育问题是竞技体育发展的最重要的问题,从竞技体育本身发展来讲,需要的不仅仅是单纯的运动技术,而需要用文化知识做支撑,赋予其强大的文化内涵。辽宁省作为一个体育大省,在“塔腰”运动员文化教育这方面更应该给予足够的重视和实际支持,推动运动员的文化教育和再就业培训工作,从而提高他们的社会生存能力。

2.1.3 辽宁省在役“塔腰”运动员的学习态度 在学习中态度起着重要的作用。一个人的学习态度在很大程度上决定了他的学习兴趣、努力方向和努力程度。在调查中发现,每天学习时间在1 h内的占28.3%,1~2 h的占57.1%,2 h的占11.7%;每天除训练外的学习内容,专业理论占60.9%,其他文化课占30.3%,文学占8.1%,艺术占0.7%;关于学习态度,感觉没什么可学的占15.4%,因训练学不下去的占35%,想学但没时间学的占22.3%,其他占27.3%;而愿意学习的“塔腰”运动员仅占30.4%,不愿意学习的却占69.6%。即使是学习的,学习时间也偏少。由此可见,要解决运动员的文化教育问题确实是一项复杂而长远的工作,需要我们做系统而深入的分析研究,做具体而细致的改革工作,才能探求切合运动员实际发展的文化教育模式。

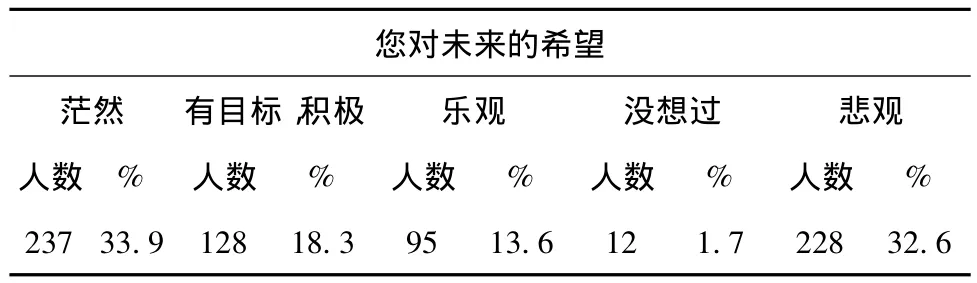

2.1.4 辽宁省在役“塔腰”运动员生活和工作态度“塔腰”运动员在职业的发展过程中,面对迷茫的前途,他们的工作和生活目标及态度对他们以后的生活就会很重要。调查发现(表2),有33.9%的“塔腰”运动员对未来感到茫然,不知道该怎么做;有32.6%的“塔腰”运动员对未来感到悲观。这表明辽宁省“塔腰”运动员的生活和工作状况并不理想。一个人只有在他目前非常明确、积极的状态下才能有动力去工作和学习,才能达到好的结果。而“塔腰”运动员本身在运动成绩方面提高已经没有多少可能性。如果在这方面不进行积极引导和政策性的扶持和管理,那么运动队将没有办法达到好的训练和学习管理效果。

表2 辽宁省在役“塔腰”运动员的生活和工作态度 N=700

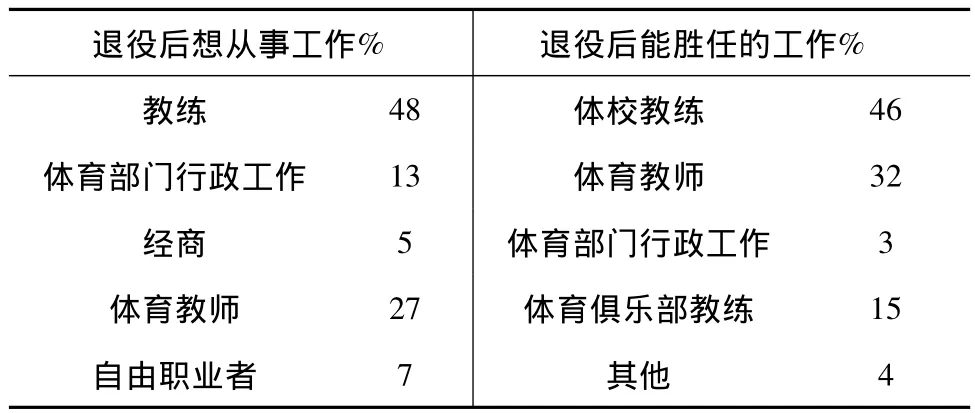

2.1.5 辽宁省在役“塔腰”运动员的职业计划和培训计划 在对“塔腰”运动员职业计划的调查中发现(表3),绝大多数都选择了和本行业相关的方向和出路。其中体育教练和体育教师占的比例最大,已经接近了50%。从调查“塔腰”运动员认为毕业后能胜任的工作可知:体校教练占46%,体育教师占32%,体育部门行政工作占3%,体育俱乐部教练占15%,其他占4%。他们的工作预期绝大多数没有脱离本行业。但是现在就业压力加大,社会岗位紧缺,就是想从事本行业也是很困难。所以,绝大多数“塔腰”运动员不得不放弃其擅长的职业技能和专业,重新选择工作以维持生存。

表3 退役“塔腰”运动员的职业计划

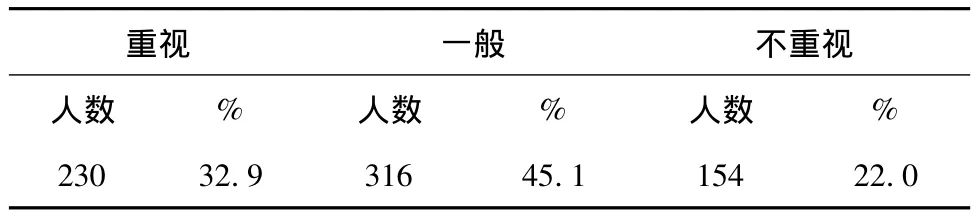

2.1.6 辽宁省在役“塔腰”运动员的教育管理 在对教育管理这一问题的调查中发现(表4),认为单位对教育方面重视的占32.9%,在整个体育系统中,对教育重视的程度很低。这在很大程度上影响了我国竞技体育的可持续发展。究其根源虽然受困于“重竞技,轻文化课”传统观念影响较大,但从目前仅存的文化课状况来看,其在教学内容、教学方法、课程设置等方面都不同程度的存在这样或那样的问题,致使教学效果不理想,学生的学习效率不高也是一方面原因。

表4 在役“塔腰”运动员的教育管理 N=700

2.2 辽宁省退役“塔腰”运动员的工作和生活状况

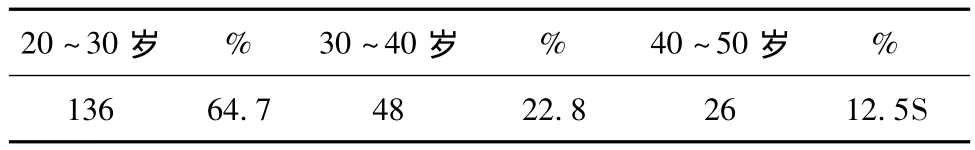

2.2.1 辽宁省退役“塔腰”运动员的年龄段分布情况 在对退役“塔腰”运动员的调查中发现(表5),运动员的年龄段不同,他们所处的历史环境不同,境遇和生活状况也会因此而有所差别。但这也不能一概而论。在本研究中将退役“塔腰”运动员分为以下几个年龄段:20~30岁、30~40岁、40~50岁;所占的百分比分别为64.7%、22.8%、12.5%。

表5 退役“塔腰”运动员的年龄段分布情况 N=210

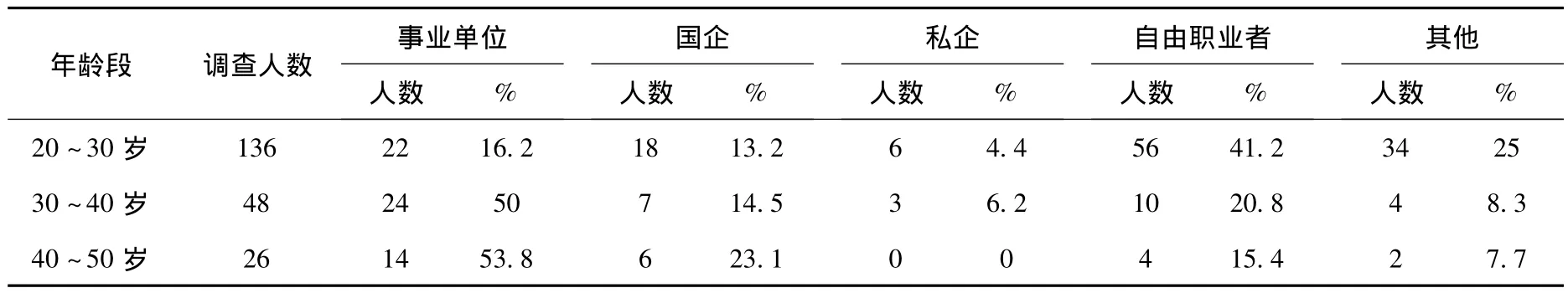

2.2.2 辽宁省退役“塔腰”运动员的职业状况 本文将退役运动员的职业分为事业单位、国企、私企、自由职业者以及其他几种(表6)。不同年龄段的退役“塔腰”运动员,职业状况有很大的不同。40~50岁年龄段的运动员在事业单位和国企的较多,20~40岁的运动员从事自由职业和其他行业的比较多。作为“塔腰”运动员来说,在市场化分配中,原本在运动队的时候就没有多少利益而言,技术程度又没有达到一流,其处境更为艰难。那些刚刚步入社会的“塔腰”退役运动员,绝大多数选择做健身教练或者做生意。

表6 退役“塔腰”运动员的职业状况

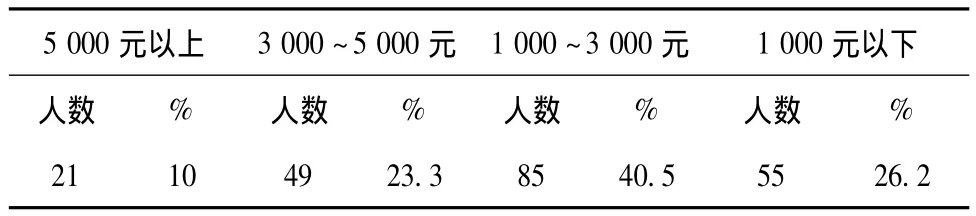

2.2.3 辽宁省退役“塔腰”运动员的收入水平 对于专门从事竞技体育的运动员来说,在退役后生存能力较其他行业具有明显的弱势。社会回报收入状况自然不理想,调查结果显示(表7),在210名退役运动员中,5 000元以上收入的仅占10%,3 000~5 000元收入的占23.3%,1 000~3 000元收入的占40.5%,1 000元以下收入的占26.2%。相对于从事十几年的一个特殊行业来说,这样的收入相对来说比较低,而且大部分收入是没有长远保障的。

表7 退役“塔腰”运动员的收入水平 N=210

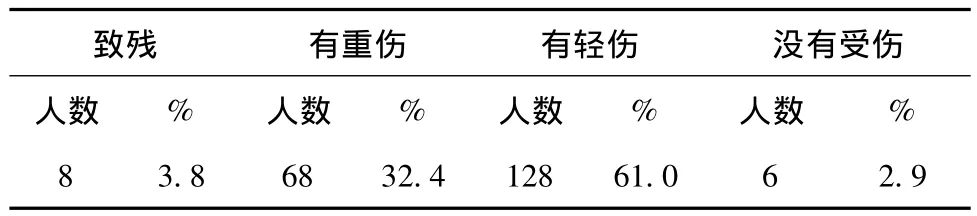

2.2.4 辽宁省退役“塔腰”运动员的伤病状况 随着时代的发展,竞技体育日渐失去了原有的功能色彩,竞赛训练变得愈发残酷。不仅导致运动成绩的短期效应,而且使得很多运动员都伤病累累,使其在退役后不能够痊愈,严重影响其正常生活和工作。在调查中发现(表8),致残占3.8%,有重伤的已达32.4%。这样的结果不容乐观,需要引起各相关体育部门以及国家高度重视,切实采取措施保障运动员自身健康的可持续发展。

表8 退役“塔腰”运动员的伤病状况 N=210

2.2.5 辽宁省退役“塔腰”运动员的生活质量 对于生活质量的概念目前学术界还没有统一的概念,它可以从多个方面进行衡量,有主观的和客观的。在本研究中,生活质量的概念选取角度主要从主观方面进行研究,也就是退役“塔腰”运动员的个人生活满意度。调查发现(表9),退役“塔腰”运动员的生活质量比较低,其中一般的占24.3%,差的占60.5%。这与退役“塔腰”运动员的生存能力、对生活细节的重视程度有直接的关系。只有提高运动员退役后的人生幸福感以及生活质量,体育行业本身也才能真正具有吸引力。

表9 退役“塔腰”运动员的生活质量情况 N=210

2.2.6 辽宁省退役“塔腰”运动员的体育生涯回顾

为了理清“塔腰”运动员退役后对竞技体育的认识,考虑到竞技体育发展的需要,对退役“塔腰”运动员调查时发现,82.9%的人认为如果让他们重新选择,他们不会选择这一行业。在对不会选择这一行业的原因调查中发现,其中认为职业生涯短暂的占16.1%,对人身体摧残的太厉害的占14.4%,退役后生存本领差的却占69.5%。从这一个问题中,可以看出体育并没有给人带来从事职业方面的长久吸引力,而是急功近利,顾短期效益,建立在不管人的长期发展的基础上的。“塔腰”运动员退役后生存本领差,职业预期期望值很低。一个人从事的行业在其步入社会之后完全转入其他行业,这对一个人来说在各个方面所带来的冲击和要求都是很大的。为此,在退役期间为他们的可持续生计着想是非常重要的。

3 可持续生计下辽宁省“塔腰”运动员教育治理框架的分析

3.1 辽宁省“塔腰”运动员教育治理的理论框架

为使体育、教育资源共享,优势互补,共同为国家培养多能的体育人才,有效解决辽宁省运动员退役后的就业危机,笔者提出了“三全两双一求”的运动员教育治理框架。

“三全”即全员、全程和全方位。“两双”即双轨和双梯队。“一求”即一个追求。根据全员(培养人才的种类要齐全)、全程(对所有的竞技体育人才从始至终进行培养,把在役和退役运动员的培养问题纳入培养体系中)和全方位(从重视专业知识、专业技能的培养走向重视基础文化知识,重视职业技能知识的学习,重视职业素质的培养)3个方面的目标,运用“双轨”(竞技方管理训练,学校管理学习,教练员兼做学习监督或班主任,每个学生既是运动员也是学生)和“双梯队”(训练时每个项目分为甲级队和乙级队,甲级队为高水平运动队,乙队为预备队,退役或淘汰队员自动转为专职学生)的机制和一个追求(终身学习、终身教育的自动机制)来培养竞技体育人才。

3.2 辽宁省“塔腰”运动员教育治理框架内部逻辑

3.2.1 系统性 “三全两双一求”教育治理的框架要坚持系统性逻辑,系统强调要通盘考虑问题,对各类运动员要分类管理,全过程考虑运动员的教育,既重视运动员的专业知识和文化知识,也要注重运动员职业知识的培养。整个教育模式通过管理训练和学业管理的有机统一,使运动员的训练和学业并行不悖,让运动员成为全才。系统性逻辑能够保证教育模式最终追求的实现,即终身学习和终身教育。系统性逻辑是“三全两双一求”教育模式构建的首要逻辑,构建的理念上要坚持此逻辑,最为重要的是在教育模式构建的路径中始终应该贯彻此逻辑。

3.2.2 实效性 “三全两双一求”教育模式不同于以前运动员培养模式,最大的特点在于它的实效性逻辑,即通过教育模式具体的实施保证整个措施和路径的落实到位,发挥出具体的实效,解决运动员训练与学习的矛盾问题、文化素质不高的问题、职业能力欠缺的问题、就业面狭窄的问题。实效性逻辑的实现需要整个社会的关注、政府政策的扶持、管理体制的完善、职业培训机制的构建、自身观念的转变,只有这些方面的共同努力,才能使“三全两双一求”教育模式落到实处,切实解决辽宁省“塔腰”运动员目前的尴尬局面。

3.2.3 长期性 教育模式的实施必须要有长期规划,不能是权益之计。在“三全两双一求”教育模式设计之初,是在实地调研基础上形成的观念,就体现出了长期性逻辑。在开放式教育模式的构建上,更应该体现该逻辑。只有保证了长期性逻辑,才能使每项惠及辽宁省“塔腰”运动员的具体政策发挥效能,解决实际问题。而“三全两双一求”教育模式中的每一项具体指标的实现,都只有依靠社会的、政府的、单位的、市场的和运动员自身长期的、坚持不懈的努力才能实现,这就要求务必让我们做到长期性逻辑。

4 可持续生计下辽宁省“塔腰”运动员教育治理路径的选择

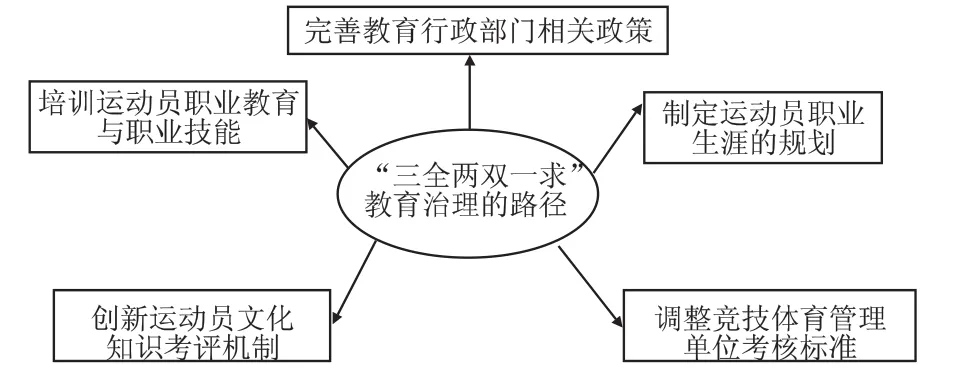

在系统性、实效性和长期性的“三全两双一求”教育治理框架的基础上,提出了辽宁省“塔腰”运动员教育治理的路径,以期能够为辽宁省运动员的有效安置提供一点借鉴和参考。

图2 辽宁省“塔腰”运动员教育治理的路径

4.1 完善教育行政部门相关政策

国家及辽宁省教育行政部门首先应该发现“塔腰”运动员生计的现状,根据具体情况制定解决“塔腰”运动员存在的问题。教育政策要解决运动员的学习问题,包括科学文化知识的学习和职业知识的学习。科学文化知识的学习要保证运动员具有基本的语文、数学、外语等知识,能够在社会上生存,能够继续地学习其他的知识。职业知识的学习主要是指在运动员准备退役时,结合运动员的自身特点和运动项目特点对运动员进行职业知识培训。政策要强调“三全”,即全员、全程和全方位。教育行政部门不仅要制定适合“塔腰”运动员的教育政策,还应监督教育政策的执行。让教育政策发挥实效,具有长期性,切实能够解决辽宁省“塔腰”运动员目前存在的诸多问题。

4.2 制定运动员职业生涯的规划

职业生涯规划是对一个人的未来职业发展,根据其自身特点制定的一系列有针对性的规划与设计。职业生涯设计培养人才的种类要齐全(全员),对所有的竞技体育人才从始至终进行培养,把在役和退役运动员的培养问题纳入培养体系中(全程),从重视专业知识、专业技能的培养走向重视基础文化知识,重视职业技能知识的学习,重视职业素质的培养(全方位)。“塔腰”运动员在竞技体育训练中耗费了大量的时间,由于诸多原因没有取得优秀的成绩,另外还缺乏必要的就业本领,这恰恰是缺乏职业生涯规划决定的。具体的竞技体育管理部门应该针对每个运动员制定合适的职业生涯规划。职业规划不仅包括训练规划,最重要包括退役后的职业取向和发展前景,做到有的放矢,这样就会减少“塔腰”运动员尴尬局面的出现。运动员职业生涯规划要注重系统性,是运动员训练、学习、退役、就业的全面规划,内容尽量全面。也要注重实效性,即职业生涯规划不能是空中楼阁,要能够指导运动员的职业发展。所以,职业生涯规划的设计应该通过认真的思考,运动员、教练、家长和管理者都应参与到规划的设计当中。

4.3 调整竞技体育管理单位考核标准

竞技体育单位的考核重视运动成绩和金牌没有错,但“只注重”就可能出现偏差。所以竞技管理单位还应注重运动员的学习,特别是“塔腰”运动员的学习,因为他们学训的矛盾明显比基层运动员突出,而他们往往由于某些原因不能取得优异的成绩。因此,导致了学也没学好,成绩也不突出尴尬局面的出现。竞技体育方管训练,学校管理学习;另外训练时每个项目分为甲级队和乙级队,甲级队为高水平运动队,乙队为预备队,退役或淘汰队员自动转为专职学生。竞技体育管理单位的考核一方面强调竞技成绩水平的重要性,一方面将运动员学习和培训的考核纳入到考核体系中。上级部门通过不定期对竞技单位运动员学习和培训情况的考核,加强对运动员的关心。上级竞技体育主管部门对下属单位的考核还应加上退役运功员就业率的安排,对那些运动员退役安置好的单位树立典型,给以大力的物质奖励和精神奖励,形成关心“塔腰”运动员生存与发展的良好风气。

4.4 创新运动员文化知识考评机制

一方面,要保证运动员日常训练的时间和强度,目的是不断提到运动员的竞技水平;另一方面,又要提高运动员的科学文化知识和其他的技能。由于运动员的整体时间和精力有限,二者之间存在不可避免的“矛盾”。但此种“矛盾”可以通过训练与教育机制之间的创新来协调,使训练与教育形成相互促进的效果。国家教育部门可以对运动员设置科学文化知识达标标准或采取相应的学分制,由国家教育部门统一时间进行考试或考评,然后根据考试或考评成绩对运动员文化知识进行定级。定级不合格的运动员不能参加相关的赛事,运动员所属部门及其负责人受到相应的处罚。运动员传授的科学文化知识可以有一定的自主空间,可以传授有利于训练的知识。在对这部分知识考评时,国家体育主管单位可以做出考评。在考评过程中,也应该吸收运动员本人、教练员及其运动员所在单位的建议,从多方面保证运动员文化知识考评的有效性。

4.5 培训运动员职业教育与职业技能

“塔腰”运动员退役之后要想真正具有生计资本,则需要具有一技之长,这才能顺利实现职业转换。职业教育与社会职业技能的培训是实现运动员完成职业转换的桥梁,在运动员再就业工程中起到不可忽视的作用。对“塔腰”运动员的职业教育和职业技能培训不能太盲目,而首先要对即将参加培训的运动员作职业测评。所谓职业测评,是指运用科学的方法和技术,根据收集的培训人员表征信息,以确定职业目标和职业能力,帮助培训人员做出恰当的职业选择[8]。根据职业测评,制定出职业教育和社会职业技能培训的方案,可以针对社会需求实行“订单式”培训[9]。对具有不同价值观、不同兴趣和不同能力的运动员进行职业教育和社会技能培训,让他们掌握一定的职业技能,满足社会上企业事业单位和行政机关的工作,从而使他们能够适应新的岗位工作。

[1]鲁 飞,秦 勇.我国竞技体育举国体制几个重要理论问题的探析[J].天津体育学院学报,2009,24(1):45 -47.

[2]曲美英,姜玉玲.对我省优秀运动队少年运动员基础文化教育现状的调查与分析[J].辽宁体育科技,2004,26(3):28.

[3]黄志剑,姒刚彦.高水平运动员的退役准备与适应:一项定量研究[J].天津体育学院学报,2008,23(5):393 -395.

[4]何 平.试论我国退役运动员就业的困境及其对策[J].中国体育科技,2008,44(3):10 -15.

[5]阳武艺,刘同员.“体教结合”与“教体结合”的内涵解读[J].体育学刊,2009,16(5):45 -48.

[6] Carney D.Implementing a Sustainable Livelihood Approach.London:Department for International Development,1998,52 -69.

[7]纳列什·辛格,乔纳森·吉尔曼.让生计可持续[J].国际社会科学杂志,2000,17(4):77 -86.

[8]王 进.职业测评——退役运动员职业培训的缺失及其构建[J].南京体育学院学报,2006,23(5):37 -40.

[9]黄美好,胡列松,赖晓红,等.退役运动员职业转换过渡期职业教育与技能培训形式的探讨[J].浙江体育科学,2010,32(5):1-5.