美国新建污染源审核管理概述

李时蓓 李飒

美国新建污染源审核管理概述

李时蓓 李飒

1977年美国国会通过了新建污染源审核程序,规定新建和改建重大污染源必须通过防止空气质量显著变化(PSD)审核,在清洁空气的法律框架下建立了一整套的PSD审核管理体系。新建污染源的管理是以保护空气资源和公众健康为目标,实行质量和增量双标准的分区管理;重点控制重大污染源,并严格敏感区和非达标区的管理;以污染源清单为基础,以法规模型为技术手段,通过全面的空气质量影响分析决定污染物允许的排放量,然后由地方环保部门发放许可证。

美国;新建污染源;审核;管理

早在20世纪70年代,美国就颁布了《清洁空气法》[1],之后又历经几次修正,形成了目前的1990年版《清洁空气法》。在《清洁空气法》的法律框架下,美国国家环保局(EPA)制定了《国家空气质量标准》[2]、《新(固定)源排放标准》[3]、《新源工作手册》[4]、《模式导则》[5]、《空气质量监测导则》[6]等一系列的标准规范,发布了 排放清单[7]、“排放因子[8]等一系列相关基础数据,形成了一套完善的新源管理体系。

审核管理目标与范围

管理目标

以保护空气资源和公众健康为管理目标,PSD审核的主要目标有两个层次,一是在经济增长的情况下,保护现有空气资源,确保环境空气质量达标;二是保护公众健康和人民福祉不受影响。基础目标是防止新污染源的建设造成空气质量发生显著变化,确保建成后的区域环境质量不超过国家空气质量标准;进一步的目标是保障精神层面上的需求,例如保护和改善敏感区的空气质量,如国家公园、野生动物保护地等,具体指标反映在新污染源对能见度的影响等。

管理范围

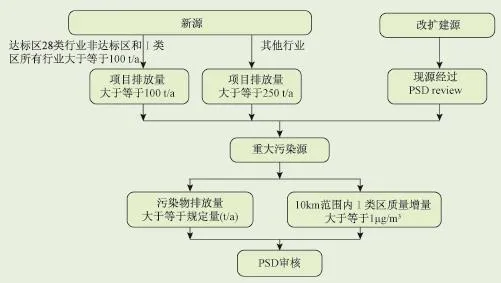

PSD审核重在严控重大污染源、环境敏感区和非达标区的管理。PSD审核涉及五类污染源:在不满足国家空气质量标准的非达标区建设的污染源;达标区的重大污染源;排放有毒污染物的污染源;位于海岸线附近的污染源;有地方要求的非重大污染源。有四种情况属于重大污染源:位于达标区,排放量大于等于100 t/a,属于EPA规定的火电、洗煤、纸浆、水泥、粗锌冶炼、钢铁、电解铝、铜冶炼等28种行业的新建污染源;位于非达标区或Ⅰ类区,排放量大于等于100 t/a的污染源;28种行业外的排放量大于等于250 t/a的其他行业污染源;已经过PSD审核的改扩建污染源。

PSD审核是针对每项污染物的。对于重大污染源中所涉及的污染物,需要进行PSD审核的有两种情况:一是重大源中的污染物超过EPA规定的排放值,如NOx40 t/a,SO240 t/a;二是10 km范围内的I类区空气质量增量超过1 μg/m3的。PSD审核管理范围如图1所示。

审核受理及评价标准

受理材料

图1 PSD审核管理范围

PSD审核受理材料主要包括:项目概况,工程分析,最佳可行性技术(BACT)分析,环境质量现状和气象条件,空气质量影响分析(AQIA),敏感区环境影响分析,对濒危物种的影响分析,土壤、植被、能见度等其他环境影响分析,伴随建设项目产生的商业、居住、工业等附带影响分析,法规法律符合性,商业机密声明,其他信息等。

评价标准

PSD审核以质量和增量双标准进行分区管理。新污染源的环境影响分析是基于国家空气质量标准和PSD增量标准进行评价的,对区域的环境影响按照国家空气质量标准进行评价,而环境影响增量按照PSD增量标准进行评价。

PSD增量标准是依据土地类型而划定的。土地类型被划分为三类。I类区由国家划定,如野生动物保护地等国家公园,是限制建设项目发展的地区。在I类区内,空气质量只允许增加很小的量,增量标准约为空气质量标准的2%,例如I类区SO2年均PSD增量标准为2 μg/m3、NO2年均PSD增量标准为2.5 μg/m3。II类、III类区由州政府划定。在II类、III类区内,空气质量允许适量增加,增量标准约为空气质量标准的10%~20%,例如II类区SO2年均PSD增量标准为20 μg/m3、NO2为25 μg/m3,III类区SO2年均PSD增量标准为40 μg/m3、NO2为50 μg/m3。

在进行I类区PSD审核时,PSD审核机构要通知联邦土地管理部门,由联邦土地管理部门负责确定I类区的空气质量限值,如果联邦土地管理部门认为新建污染源改变了I类区的空气质量限值,即使不超过EPA规定的空气质量增量值,也可以建议否决项目的实施。

环境监测与数据收集

环境监测

在环境监测中,需要根据环境现状和预测影响确定监测内容。建设单位需描述项目所在区域的环境空气质量状况,以及空气质量监测信息,包括监测站点、监测记录等。在特定情况下需要提供两个阶段的环境质量监测,第一阶段是申请前的环境质量现状监测;第二阶段是项目建成后的环境质量监测。

在项目申请前,有两种情况可以不进行环境质量现状监测,一是使用模型预测的最大值进行评价;二是监测网提供的环境质量小于规定的浓度值(约为空气质量标准的15%),如SO2日均值小于13 μg/m3、NO2年均值小于14 μg/m3。当区域监测数据大于规定的浓度值时,建设单位需要制订监测计划,一般需要提供12个月的现状监测数据,现状监测数据需符合PSD监测导则的要求,也可使用所在区域有代表性的监测数据。

在项目建成后,有两种情况需要进行环境质量监测,一是叠加环境影响值接近国家空气质量标准值;二是模型预测存在不确定性。符合两种情况之一的需要提供至少两年的监测数据。

气象数据

在气象数据方面,要求提供至少一年的现场观测数据,包括数据的代表性说明、数据信息、记录的有效周期、观测场地等。数据需符合PSD监测导则的要求,或提供具有代表性的近五年的连续气象观测站观测数据。

污染源清单

环境影响预测涉及污染源的数据包括新建污染源与背景污染源。新建污染源包含有组织排放源和无组织排放源,需要给出VOC、CO、NO2、 SO2、PM10、PM2.5、Pb等污染物的排放量和排放浓度。同时还需建立背景污染源排放清单,背景源的调查范围半径一般为50 km,污染源排放清单由政府统一管理和提供。源清单的内容包括污染源的基准年、位置、建筑物尺寸、烟囱参数、排放因子等,用于模拟背景浓度,以满足叠加分析建设项目环境影响的需求。

环境影响预测与分析

法规模型

EPA的法规模型技术支持中心推荐了法规模型,如AERMOD(烟流)、CALPUFF(烟团)、CMAQ(区域)等,发布了一系列技术支持文件,包括模型的适用性、技术文档、用户手册以及模型验证案例等,并提供模型使用技术导则,用以规范模型的使用,达到管理的一致性。如果使用非推荐模型,则需要得到EPA批准。

最佳可行技术分析

最佳可行技术的选择分五步进行:第一步,列举控制技术,找出所有可能的控制措施;第二步,排除不可行的技术,以及物理化学等原理上不可行的控制措施;第三步,列明细表,包括控制技术名称、控制效率、污染物排放量、污染物削减量、能耗、控制技术附带的环境和经济影响等;第四步,控制技术排序,从能耗、环境、经济等方面对每项控制措施逐一进行评估,并从优到劣进行排序;第五步,选择拟用的控制技术。

对于污染物的控制水平,在达标区和非达标区的要求是不一样的。在达标区,实施的是最佳可行技术,也就是从能耗、环境、经济等方面综合考虑,评估出最佳的控制措施。而在非达标区,选择的控制措施不考虑经济等因素,只考虑环境因素,要求选择最先进的控制技术,即最低排放限值要求,同时,州政府要设定削减计划限值,列入州削减计划的污染源不能进行排污交易。

环境影响分析

所有重大污染源的污染物都要进行空气质量影响分析。空气质量影响分析的主要内容包括对敏感区、濒危物种、土壤、植被、能见度等的环境影响,以及伴随建设项目产生的商业、居住、工业等附带的环境影响。模拟结果及模拟方案等材料需一并提交审核。

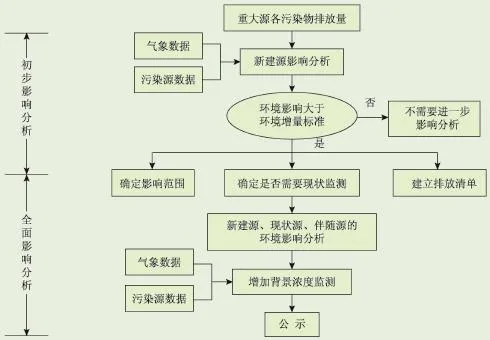

环境影响分析分为初步分析和全面分析两个阶段。初步影响分析是针对新建源或扩建源,通过模型计算其环境影响。当影响不超过EPA规定的对应区的显著影响水平值(约为空气质量标准的4%)时,则不需要进行全面分析;当影响超过EPA规定的对应区的显著影响水平值时,则需要进行全面影响分析。

全面影响分析的主要内容包括:首先,确定是否需要进行现场监测、确定建设项目的影响范围、建立污染源排放清单等;其次,利用推荐模型模拟新建源、现状源的环境影响,以及由于建设项目产生的伴随源的环境影响,如伴随项目增加的民用、商业和工业等污染源;再次,当新建源的环境影响大于EPA规定的监测浓度值时,需提供一年的现状监测值,或采用最大预测值进行评价;最后,对环境影响结果进行公示。环境影响分析步骤如图2所示。

预测情景需考虑所有的工艺技术、控制措施、气象条件等。预测中先设置1 km的计算网格,通过计算寻找最大落地浓度区域,然后采用100 m细网格计算最大落地浓度。使用导则推荐模型,模拟结果用表表示,并绘制等值线浓度图。对于300 km范围内的国家公园、野生动物保护地等I类区的环境敏感区,需要进行环境影响分析。使用的模型取决于排放源与I类区的距离。

排污许可管理

新建污染源经过PSD审核后,由地方环保部门发放许可证。

图2 环境影响分析步骤

许可证主要内容包括许可证号、污染源代码、建设地点(包括经纬度)、法人单位所在地、主要工艺、控制措施、排放口编号和设置、每项污染物在某滚动平均时段的单位产品排放限值、每项污染物在某段平均时间内的排放强度、运行要求和燃料限制,无组织排放控制要求、试运行监测要求、监督性监测要求、运行记录要求、申报要求以及污染源变化等信息。

[1] US EPA. Clean Air Act, US Public Law 88-206 [Z]. 1990.

[2] US EPA. National Ambient Air Quality Standards, 40 CFR Part 50 [Z]. 2008.

[3] US EPA. Standards of Performance for New Stationary Sources, 40 CFR Part 60[Z]. 2006.

[4] US EPA. New Source Review Workshop Manual[Z]. 1990.

[5] US EPA. Appendix W Guidance, 40 CFR Part 51[Z]. 2005.

[6] US EPA. Ambient Monitoring Guidelines, 40 CFR Part 53[Z]. 2007.

[7] US EPA. Emission Inventories, Clearinghouse for Inventories & Emissions Factors[EB/OL]. http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation. html.

[8] US EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition, Volume I, Stationary Point and Area Sources[Z]. 1995.

X323

A

2095-6444(2014)05-0042-03

2014-06-23

环境保护公益性行业科研专项(201309062)

李时蓓,环境保护部环境工程评估中心、国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室研究员;李飒,环境保护部环境工程评估中心、国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室。