镜头只负责记录,不负责渲染

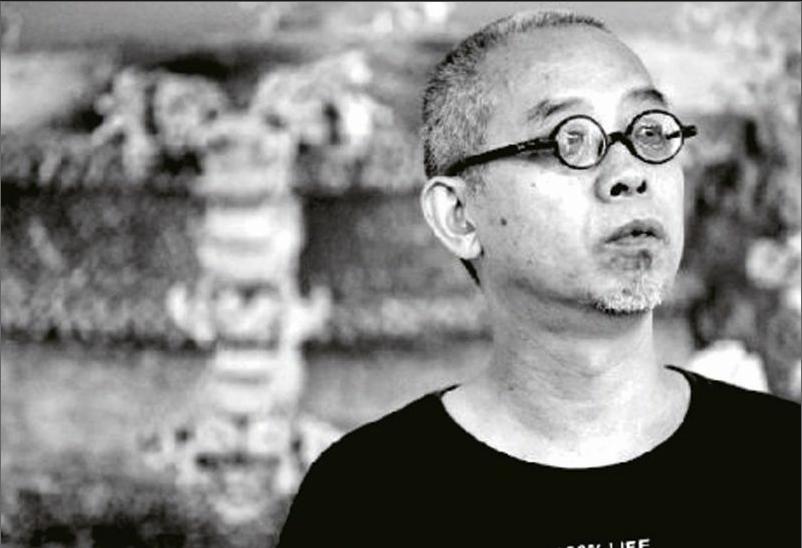

熊菂

法国式的黄房子

老吴的裤子晾在二楼

喊一声 胯下就钻出戴眼镜的脑袋

众所周知,这是于坚名篇《尚义街六号》的开头。白衣飘飘的年代,让老吴一举成名,现代诗歌的版图上,从此有了一点细小的标识:尚义街六号。在中国,在云南,在昆明。

可尚义街六号的屋主老吴本人,却走出家门,走出国门,总在路上。

最近正重温2001年上海文艺版的《镜头像自己的眼睛一样》,作者吴文光。其实里面的文字,大都在《书城》杂志读过了,那时并不知道吴文光便是诗句中的“老吴”,只凭直觉喜欢他的文字。一来因为平实,二来因为他总谈论一个我所感兴趣的话题:纪录片。

作为中国独立纪录片开山之作《流浪北京:最后的梦想者》的拍摄者,写一本关于纪录片的书再合适不过。《镜头像自己的眼睛一样》,有一个副标题叫“纪录片与人”,顾名思义,吴文光笔下记录的,是他关于纪录片的所见所闻、所思所想。准确地说,眼睛看是主要的,他的笔像镜头一样只负责记录,而不负责渲染、思索、挖掘。凡涉及个人意见,吴文光都下笔谨慎,每每括号注明:(我愿意这么想),(我没敢问,瞎猜的)。这算一种职业病,还是一种职业操守呢?我想两样都是。

一个观影狂人大抵不会漏掉纪录片这一课,读老吴的书,我惊讶地发现,书中提及的许多人名我并不知道(抑或看过便忘,根本没上心),许多影片我却一早看过。也就是说:他帮我反刍了囫囵吞枣的恶果,帮我把一脑袋糨糊梳理出轮廓,把满屋子碟片分门别类做成资料小卡片。从此,在纪录片这个问题上,我也不至于满口黄腔、贻笑大方。

吴文光的讲述多次涉及一个名字:怀斯曼。从最初的一无所知到后来“我的老英雄”,这中间经历了好几年,从中我们也能获知吴文光本人对纪录片的见解和偏爱。

怀斯曼的作品不好“看”,这位几十年如一日,像车床前的工人、田野里的农夫一样拍纪录片的劳作者,其作品如他本人一样冷静如铁、犀利如手术刀。他总把镜头对准一个地域、一个行业,不动声色地记录,按吴文光的话说“舒缓沉静、从从容容、悠悠叙来”。那些平淡琐碎的庸常生活,一章接着一章,几十年下来,竟集成一本“美国社会百科全书”。这不禁又让我想起厚天雄春回忆小津说过的话:“无论如何,坚持下去就一定会有成就的。”

怀斯曼的坚持成为一种常态,观众的忍耐和意志却经受着考验。因为,和通常两个小时左右、有跌宕起伏戏剧冲突激发感官愉悦的故事片相比,长达三四小时的纪录片,镜头注视的生活水波不兴、匀速运行,这样的观看,有如沙漠中的慢跑。所以说,怀斯曼的观众,全都有备而来。

《镜头像自己的眼睛一样》整本书读下来,我得出结论:纪录片是纪录光影在地上一寸寸移动的苦活累活,没有起码的耐心,是做不成事的。

首先要在场,其次是时间。两大要素,成就索然无味的影像背后非凡的意义。纪录片是一种见证,证明一切流逝,均有意义。

说到见证,吴文光笔下,复述了一个故事,碰巧我也看过,它来自一部叫作《烟》的电影,美籍华裔导演王颍的处女作。片中两个主角,一个是零售雪茄烟店的店主,一个是住在附近的作家。

作家的妻子两年前在一次街头暴力事件中被流弹击中意外死亡,从那以后,他一直精神郁悒。作家常去烟店买烟,而渐渐与店主熟络起来。有一天,他发现烟店柜台上摆着一台照相机,这才知道店主的一项“业余爱好”——摄影。而他所谓的“摄影”,与其说是拍照,不如说更像一场行为艺术:

时间:每天早上八点整

地点:第七大道和三十街的十字交叉路口

频率:每天一张

就这样,这位普通的烟店店主,在十四年的四千多天里,风雨无阻,从不间断,给他的小店所在街口,做了一份“每天早上八点整记录”。

作家把集子翻开。开始他翻得很快,他觉得没什么可看的,每张照片都一模一样。这时,店主说了一段精彩的话:“它们是一模一样,可是却又彼此不同,有时阴,有时亮;有时夏天,有时冬天;有时工作天,有时周末;有时人穿厚衣,有时穿T恤;有时是同一个人出现,有时却空无一人。地球每天绕着太阳转,太阳从不同角度照着地球。”

作家放慢翻阅照片的速度,然后,他看到了他死去的妻子:生前某一天的早上八点整,正穿越这个街口。作家大恸,掩面而泣。

这便是时间和镜头两要素,在平淡如水的生活中创造出来的诗意。我觉得吴文光本人对诗意的解读特别好,他说:“诗意是产生在日常生活的流程里面的,不是那种无病呻吟。一个酒吧里面,一枝假玫瑰花搁在桌子上,在微黄的灯光下,一男一女对坐着,这种所谓的诗意有多可怕!”

正因为诗意无法制造,只能等待,见证它,才如此之难。想想看,《烟》里面这个店主,为了每天坚持拍这样的照片,十四年的时间里,不能外出旅行,不能睡懒觉,甚至不能生大病出意外。每天早上八点整,他必须和他的相机、他的三脚架一起,来到那个街口的固定位置。这实在不是人干的活儿,早超出了“业余爱好”的范畴,连“偏执狂”的概念也无法容纳,所以他只能出现在一部虚构的电影里,寄托人们对记录真实生活的美好向往。

拍纪录片的人多少得有这位店主的坚持,会累积大量无用素材,也可能在尘封已久的影像日记里翻出宝藏。也就是说,纪录片拍摄会耗费大量时间和精力做“无用功”,为了等待有价值的时刻,镜头必须一直在场。而所谓的等待,也不一定能够保证都有结果,半途而废的情况时有发生。

那些纪录片人的访谈中,不约而同屡屡提及拍摄一个题材,或一个人物,素材积累了很多,终不能成篇,只好放弃的情况。也可能过了很长一段时间,却突然有了下文,重整旗鼓,继续拍摄。

如今的老吴,依旧举着他的摄像机在路上,由他指点扶持开始拍纪录片的人很多,他的笔却很少露面。而我,经由这可贵的记录,看到了他在路上看到的美妙风景。我希望,他的旅程,永远别停。endprint