长白街六号

——纪念《海燕》创刊60年

□王晓峰

【创刊60周年纪念特稿】

长白街六号

——纪念《海燕》创刊60年

□王晓峰

王晓峰,评论家,大连市文联副巡视员,1987年到1989年7月在《海燕》任编辑

长白街六号是一幢灰白色的五层小楼,坐落在大连市内被地质学家李光四命名的莲花山东北侧山脚下。上世纪八十年代中期建造。建成不久,《海燕》编辑部随着上级单位市文联一同迁入。这幢小楼体积不大,风光上乘。正面对着大连市图书馆,毗邻大连出版社,可谓依山,山有芳名;傍邻,邻有书香。这里是大连人,大连的读书人,对书、对文学和艺术殷勤膜拜的书香金三角:市文联、出版社以及图书馆。

我大学毕业后,与这幢灰白色小楼的五楼,耳鬓厮磨了两年。两年在无限无量的时光长河里,只是微波一现,闪烁即逝。但对我来说,对一个一只脚还踩在校园罗曼蒂克的生活中,另一只脚已经踏入社会的大学生来说,却是沉甸甸的一段人生收获。比如,我的第一篇评论文章,我的第一次获奖作品都在这里……现在回头望去,依旧的山岚间,岁月已经在小楼的容光里留下了许多斑斓的记忆,但比记忆更清晰的是对小楼五层曾经的《海燕》编辑部充满的无尽感激——这是我的文学之梦起航扬帆的港湾!这是我一生一世不曾想过离弃的地方。

那是上世纪八十年代的前期,我在辽宁师范大学读书。中文系开设了一门选修课“当代文学选读”,讲课的是系里外聘的老师,当时《海燕》编辑部的毕馥华老师。她给我上的第一堂课是阐释刚刚发表的陈建功短篇小说《飘逝的花头巾》。那是在辽师大南院文科楼,敞亮的阶梯教室里学生很多,教室的过道上都站满了听课的人。教室里很静,只有毕老师清晰而圆润的声音在学生们渴望而兴奋的目光中回荡。几次听课后,毕老师记住了我的名字。在一次下课之后,她安排我组织四位同学撰写评论文章,拟发表在《海燕》上。那是我人生第一次被约稿,也是我撰写和正式发表的第一篇评论文章,标题是《恬淡,但感人——评孙惠芬的〈水花村少女〉》。

那时孙惠芬还是庄河县的一位农村青年。后来我在编辑部工作时才逐渐知道,她是编辑部里上上下下的“宠儿”,主要是她的文学感觉特别好,语感特别,艺术表达也很有个性。那段时间里,《海燕》编辑部对发现的具有一定文学天赋的作者,都给予全力的支持,开笔会邀请,发稿子格外看重,还积极向其他单位推荐。比如,孙惠芬在庄河,向编辑部推荐了一位年轻的女作者高金娥,小高的那篇小说叫《七月不是秋》。我当时受毕馥华老师的委托,还专门去了庄河的大营子镇看望高金娥。去之前,毕老师拿出一摞稿纸,让我转给小高。其实那段时间里,我一直感受到,对好作者,好稿子的关心和提携,是编辑部的一个好的传统:发现优秀作品,培养优秀作家。

上世纪八十年代,《海燕》,一个市级的文学刊物,就曾经推出了许多在国内外产生影响的作品及作家。如邓刚、达理的获全国奖的小说,宋学武、庞泽云获全国奖小说,后两位,都是作者的处女作。

那时高满堂也是《海燕》编辑部的作者,他的短篇小说《后窗》在《海燕》发表后为《小说选刊》转载。记得,我在辽师大学习时,就用文学社的名义请高满堂做讲座,写海报时不知该如何称呼他,我提议说叫“青年作家高满堂”。事后和文学社的几个同学商量如何感谢他,就去买了软木画工艺品,挺贵的,几十块钱。我和同学王书君去他家送礼物。他家好像在春柳一带,当时还没有出租车,七拐八拐的,找了几个小时,天已经黑下来了,终于看到了一个矮趴趴的小瓦房,矮墙围起的小院,散乱地堆着劈柴。我们先是敲门,无声;再砸门,依然无声;再后来就爬过墙头,踩着木柴堆,敲窗砸窗。好半天,满堂披着衣服出来了,我们大喜,送了礼物,心满意足地回学校了。事后,才知道,当时满堂刚结婚,那时我和同学王书君连爱都没恋过,是两个愣头愣脑的傻小子。现在想想,说是答谢送礼,夜色渐深,去敲窗砸门,岂不给满堂添乱吗。那时我们年轻真不懂事啊。

文学是上世纪七十年代末期八十年代初期中国社会的热点、重点。狂潮一般的文学热席卷着中国城乡的各个阶层。大学毕业不久,在毕馥华老师的努力、周旋下,我进入编辑部,成为一个小说编辑。

当时在《海燕》的编辑有毕馥华、杨成潜、沙仁昌、高云、王传珍、王桂芝等人。毕馥华是主编。杨成潜是副主编,他退休后为沙仁昌。高云是评论编辑。那时经常在《海燕》的评论栏目里见到叶纪彬、陆文彩、邢富君、戴翼、陈悦青等人的名字,都是给我上过文学理论及现当代文学课的老师,都是辽师大中文系的老师。当时,《海燕》的评论栏目是大连文学评论的一个枢纽和组织中心,吸引了一批高校的老师参与了大连文学的发展进程,也鼓励、激励着大连文学的创作兴趣与积极性。后来,高云父子还出版了《在橘黄色的灯光下》一书,内容多有对大连作家的评述,是我读过的大连文学评论的出版比较早的评论集。当时经常给《海燕》写评论的老师,有的老师如叶纪彬老师、陆文彩老师,以前就对我非常好,我也非常敬重他们。特别是在我的出生不久的孩子患了重病时,医院数度下了病危通知书,我几乎茫然无措,几位老师给予我一次次的关心和帮助。年幼的孩子突遭重疾,是我调入《海燕》之后,也是我年青时候,遭遇过的最大难关。那时毕老师,还有编辑部里负责校对的崔老师,一次次去医院里看望孩子,给我鼓励、支持,让我闯过了那道难关。《海燕》编辑部没有因为我初入社会、资历尚浅而对我的困难不管不顾,而是热情地伸出了温暖的手。

小说编辑就是看稿子。那是一段紧张而又愉快的日子。看到我认为不错的小说稿件,就像自己娶媳妇一样高兴,乐颠颠地提上去二审、终审。然后按照二审、终审的意见对小说稿件进行编辑加工,生怕遗漏任何一个好的稿件,影响了作者的成长,打碎了他的文学梦。那几年里,每天十几个小时看文章,一坐就是一天。在外人看来特别乏味枯燥,会扼杀年轻生命的激情,但对我来说却是兴趣盎然孜孜不倦,我满足于发现新作与新人的快乐。

有时,面对着来稿,我沉静下年轻的激情,痴痴地想,什么是小说?什么是好小说?你有根据进行这样的判断吗?你又根据什么进行这样的判断?这是对一个小说编辑的基本职业要求。循此思路,我曾写下了《小说无法》、《编辑的影响》等评论文章,也是这时,我自己产生了做一个好编辑的职业理想。

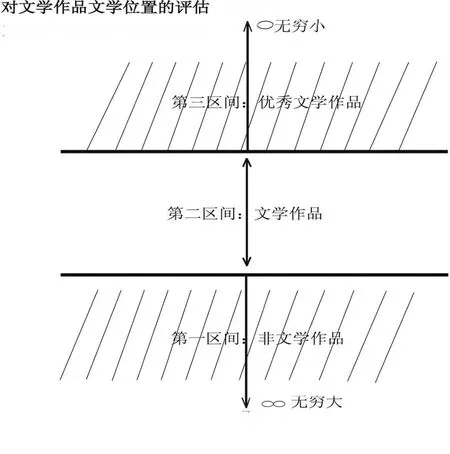

也是我在那个时候,因编辑小说而产生我的评论文章《小说无法》,以图示之是这样的(见上图):文学编辑是创作的一个极为重要的环节,他的工作主要是在图中第二区间里进行的。

在历经了专业的数学学习,完成了专业的中文学习之后,应该说我有机会把在学校学到的专业知识,在离开学校之后,立即在工作中得以应用、拓展和发挥,我非常感谢那段时间里《海燕》给予我的工作岗位和机会。这主要表现在:通过广泛的接触一线文本而进行了文学现场上的实践与提升。比如,在阅读青年作家徐铎等人的中篇小说《脊美鲸》时,我当时对其有力度的大海以及情节复杂的故事所认同,并写出了评论文章。小说在《海燕》发表后,我也在天津的《文学自由谈》发表了评论文章。那时,编辑部为了培养作者,在1987年举办了文学函授班,还编辑出版了《海燕》的增刊《海燕·习飞集》,主要编辑工作,毕老师也交给了我。

在《海燕》工作了两年。这是难忘的两年!也是留下许多故事的两年!

《海燕》培养了我的文学能力和文学评论能力,并通过文学实践开启了我的文学之思,并为我今后的文学创作奠定了很好的基础。也可以这样去说,《海燕》培养出一个我这样的评论家!

谢谢《海燕》!

也衷心地祝福《海燕》!

责任编辑 曲圣文