中国劳动力剩余与工资上涨并行不悖的解析——基于工农业部门劳动生产率视角

刘家成,李致平

(安徽工业大学商学院,安徽 马鞍山 243002)

一、问题的提出

2004年初始现“民工荒”以来,招工难成为一种持续性和普遍性的现象,与此同时,劳动力工资在相对稳定20年之后开始大幅度上涨。学界对“刘易斯拐点”的讨论日益激烈,不管争论的结果如何,但至少有两点是得到一致认同的——剩余劳动力数量依旧庞大,劳动力工资确实在上涨。那么这里有一个困惑,根据刘易斯二元经济论,在农村剩余劳动力转移完毕之前,工业部门劳动力工资应该基本保持不变或者小幅度上涨,而在中国却出现劳动力大量剩余与工资快速上涨并存的局面。

费景汉、拉尼斯在修正后的刘易斯模型(拉尼斯-费模型)中将剩余劳动力的转移分为三个阶段[1],第二阶段虽然可以出现劳动力剩余与工资上涨并存,但前提是劳动力转移已经越过第一阶段,即在不影响农业产量的前提下可供转移的农村劳动力已经枯竭。国内学者黄尤华、李钊等[2~4]严格按照“剩余劳动力”的概念进行测算发现,中国仍然存在大量剩余劳动力,也即是说中国农村仍然存在大量不影响农业产量而可以向外转移的劳动力。因此,拉尼斯-费模型不能很好地解释现阶段中国劳动力剩余与工资上涨并存这一与刘易斯二元经济论相矛盾的现象。国内对于这一现象的解释文献并不多,大致有以下观点:一是认为刘易斯理论假设前提过于苛刻,不宜直接用于解释中国经济发展的现状。朱珍和郑云峰[5]归纳分析了刘易斯拐点理论的前提假设、论证思路和主要结论,并辩证地分析了刘易斯理论在中国的解释力,认为“真假刘易斯拐点不应成为学者争论的焦点”,刘易斯理论的假设与中国国情有相悖之处,简单套用理论来争论中国刘易斯拐点最终会不利于劳动者和消费者的权益保障,并且如此争论还会影响到中国政策的稳定性,因此,不必纠结于刘易斯理论与中国实际的考证。徐祥临从理论和实践的角度证明了刘易斯拐点理论中“生计工资”的概念在中国是不成立的,指出“刘易斯拐点”是二元经济结构模型的重大缺陷,是个可以被证伪的虚假概念[6]。陆铭指出,刘易斯理论是一个没有劳动力流动制度性障碍的理论,这一点使刘易斯理论的推论与中国的一些基本事实不符,其中,最为重要的就是城乡收入差距长期以来持续扩大,以及城市化严重滞后于工业化,鉴于此,不能简单地以经典的刘易斯理论来分析中国经济[7]。二是从工资角度考察,认为非劳动力转移对工资上涨影响较大,因此中国的情况不宜简单套用刘易斯理论。众多学者对工资为什么上涨进行了分析。一些研究仅解释了工资为什么会上涨,包括教育投资回报率提高说[8]、工农贸易条件恶化及劳动力结构性短缺说[9]、生活成本上升和惠农政策说[10]。另有一些研究则对工资上涨与劳动剩余并存的原因作出了解释。朱晶等[11]认为具有刘易斯拐点意义的工资上升必须满足两个条件:首先,必须是劳动力市场供求作用的结果,任何非劳动力供求因素变化本身导致的工资上涨都不代表转折点的到来;其次,必须是劳动力转移的结果,任何与劳动力转移无关的因素导致的工资上涨都不能作为转折点到来的标志。而中国目前劳动力市场上所表现出来的工资上涨并不是劳动力转移的直接结果,可能是其他原因导致了工资的上涨,因此才表现出劳动力剩余与工资上涨同时存在的矛盾现象。周毅 从工资总额占GDP 比重、劳动报酬占GDP 比重、非熟练劳动力行业收入差距、农村实际工资与农村纯收入差距、农村居民纯收入与现代部门非熟练劳动力工资差距等角度一方面论证了刘易斯拐点没有到来,另一方面也论证了工资的上涨很大程度上并非劳动力供求关系的结果。

迄今为止,学界在解释“中国出现大量剩余劳动力与工资上涨并存”的现象上,即对于中国经济刘易斯拐点争议没有一致结论。基于此,笔者拟从农业和工业两个部门的劳动生产率变动入手,寻求争议背后的原因。

二、劳动力剩余与工资上涨并存现象的理论解析

二元经济理论由阿瑟·刘易斯于1954年提出,假设发展中国家存在两个部门,一个是按传统方法进行生产的农业部门,一个是使用现代方法进行生产的工业部门,传统部门生产率低、劳动力多、工资不变且仅能维持基本的生活需要,而现代部门生产率高、劳动力稀缺、工资率高。由于两部门之间收入水平存在明显差异,加上农业部门存在大量剩余劳动力,因此,农业部门的劳动力有向城市工业部门流动的趋势,只要工业部门所提供的工资一直高于农业部门的基本工资,工业部门就可以在此工资水平上从农业部门得到源源不断的劳动力。

刘易斯二元经济论没有考虑到农业对工业的促进作用,也没有考虑到农业部门生产率提高的影响,因此,费景汉和拉尼斯对刘易斯模型进行了修正,认为二元经济向一元经济的演变分为三个阶段,“刘易斯拐点”分为“刘易斯第一转折点”和“刘易斯第二转折点”。第一阶段,农村边际生产率为零,劳动力处于无限供给状态,当农业部门劳动边际生产率由零转为正即出现“粮食短缺点”,即“刘易斯第一转折点”。第二阶段,农业部门的劳动生产率为正,但小于不变的制度性工资阶段,劳动力继续向工业部门转移,此时转移的是隐蔽性失业者。在这个阶段,当农业部门劳动力转出时,农业总产量会减少,从而使平均的农业剩余低于不变的制度性工资。这意味着供工业消费的粮食不足以按照制度性工资满足工人的需要,结果粮价上涨,工资上涨。第三阶段,隐蔽性失业者消失,不发达经济开始进入商业化阶段。在这个阶段,传统农业部门劳动者收入已经不再等于不变的制度性工资,而是等于劳动的边际生产率。由于隐蔽的失业者全部转移到了现代工业部门,农业部门的劳动生产率上升到不变的制度性工资以上,现代工业部门要吸收更多的劳动力就必须把工资提高到至少等于农业的劳动边际生产率水平。因此,第三阶段劳动供给上升得比第二阶段快。发展中国家的二元经济转换进入第三阶段,也就意味着农业已经开始资本化,开始步入现代一元经济的发展阶段。

与刘易斯模型相比,拉尼斯-费模型最大的贡献在于严格地考虑了农业部门在经济转型中的重大作用,认为只有农业部门与工业部门均衡发展,才能完成二元经济向一元经济的过渡[13]。

要具体阐述工农业协调发展的重要性,先得明确两个概念:总农业剩余(TAS)和平均农业剩余(AAS)。总农业剩余是指农业产出超过依靠土地为生的人们消费需求的部分;平均农业剩余是指每个被配置到工业部门的工人可获得的总农业剩余数量。总农业剩余(TAS)=平均农业剩余(AAS)×就业量(L)。

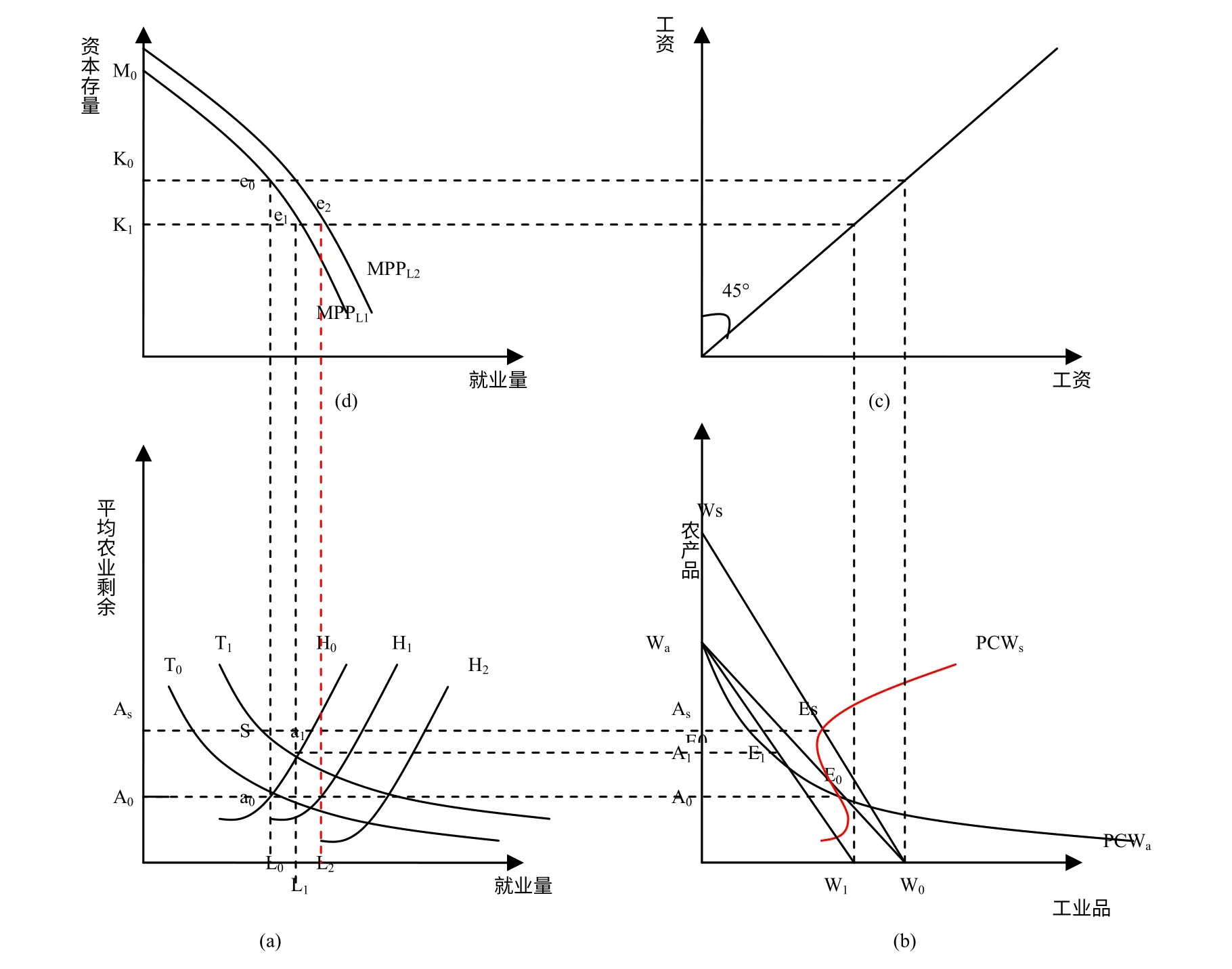

图1 剩余劳动力由农业部门向工业部门流动机制

图(a)中,横轴表示的是农业部门转移到工业部门的就业量,纵轴表示的是平均农业剩余量,可用一簇等轴双曲线表示总农业剩余的概念(T0、T1等等),且设定初始平均农业剩余AAS 为A0,初始总农业剩余TAS 处于T0的位置。图(b)中,横轴表示工业品产量,纵轴表示农产品产量(农业部门和工业部门的工资以及农业剩余量都以实物形式度量),Wa是农业部门的制度工资,PCWa是价格消费曲线,根据拉尼斯-费景汉二元经济理论,“在农业部门的制度工资给定的情况下,正是AAS 的数量决定着交易条件和工业实际工资”[13],由给定的A0、Wa以及价格消费曲线PCWa可以确定工业部门的实际工资为W0,WaW0的斜率表示工农业部门的交易条件。图(c)中作一条45°的辅助线,在图(d)中横轴表示的是工业部门的就业量,纵轴代表工业部门的资本存量,MPPL是在给定的资本存量和给定的技术状态下绘制的一条边际劳动生产率曲线,当工业实际工资等于边际劳动生产率时便可确定就业量L0,依次类推可得到图(a)中的就业曲线簇(H0、H1、H2、……)。因此给定初始的平均农业剩余A0或者农业总剩余T0就可以知道工业部门的初始工资水平W0和初始就业量L0。a0、E0、e0均为初始状态下的均衡点。

假设农业部门的生产率提高,TAS 由T0的位置上升到T1,现简要分析在这个过程中农业部门和工业部门是如何协调发展从而推动国民经济前进的。首先,由于短期内缺乏立即的劳动力流动,因此就业水平和工业部门的工资仍保持不变,分别为L0和W0,但由于TAS 增加,AAS 和消费均衡点E0会发生变化,分别上升为As和Es,此时的工农交易条件由W0Ws的斜率表示,可以看出由于TAS 增加,短期内农业部门的交易条件恶化,工业实际工资现在具有与Ws个单位的农产品的交换价值,即工业工人现在获得了较多的以农业品表示的实际工资(Ws),而农业劳动者则仍得到不变的制度工资(Wa),这一工资差距促使农业劳动力向工业部门转移,农业部门生产率的提高为工业部门提供了劳动力。其次,从长期来看,在工资差距的驱动下会发生劳动力的流动,假设现在L1单位的劳动力就业于工业部门,在一个循环周期内由于L 增加, AAS由As下降到A1,则此时AAS 决定的工业部门实际工资为W1,工业部门的利润由M0K0e0增加为M0K1e1,由于工业部门资本存量的增加,投资增加,MPPL向右移动,就业曲线向右移动,能够吸收更多的农业劳动力。最后,随着劳动力的进一步转移,AAS 再次下降,以至于下降到初始水平A0,此时工业部门的实际工资回归到原始水平W0,至此,完成一个完整的周期变化,在这一过程中,农业部门与工业部门协调发展,最终在工业部门工资没有大幅度变动的情况下,工业部门就业量增加,工业部门的资本存量增加。另外,最后由于农业部门的交易条件逐渐地改善,由原来的WSW0改善为WaW1,又会刺激农业劳动生产率的进一步提高,如此循环往复,直到剩余劳动力转移完毕。

为了更清楚地描述以上运动过程,还可以用另外一个图形进行阐述。分析依然从农业劳动生产率提高从而TAS 增加开始,由于TAS 由T0增加到T1,农业交易条件恶化,并在两部门之间产生工资差距,导致劳动力由农业部门流向工业部门,就业从L0增加到L1。同时,工业部门劳动生产率提高(再投资和技术进步),劳动需求曲线移向M1,就业曲线右移到H1,就业增加ΔL=(L2-L1),另外由图2可知,工业部门的实际工资在一开始有所下降,由e0下降到e1,当市场周期经历一个完整的过程,工业工资有回归到原始水平的趋势(如e4、e6),依次,当TAS 由T2到T3、T4、……,就业曲线向右移到H1、H2、H3、……,就业不断增加而工业部门的实际工资从长期来看保持不变。以上所描述的国民经济在均衡中发展归因于:两部门劳动生产率协调变化。农业部门劳动生产率提高为工业部门提供劳动力和农业剩余,而工业部门劳动生产率的提高又能及时地吸收农业部门所释放的劳动力。但是如果两部门发展不一致又会怎样?

图2 两部门生产率均衡条件下剩余劳动力流动机制

出于实际情况,笔者只讨论农业落后于工业的情况。假设农业部门停滞,则TAS 保持在T0的水平不变,并以一种渐进的趋势接近最低热量消费线(最低热量消费指维持生存所必须的消费量),如图T0所示。而此时工业部门由于利润增加或者政策扶持不断前进,MPPL曲线和就业曲线不断右移,工业部门的工资不断上涨,由e0增加到e6,但工业部门所能吸收的就业增量不断减少,直至ΔL=0。这就造成一个奇怪的现象,即在农业剩余经济中,由于两部门发展不协调,在未能用尽劳动剩余的同时却出现工资上涨。

除了管理会计自身意识薄弱的问题之外,还存在管理会计人员整体素质较低的问题。管理会计作为一个综合性较强的职务,其对知识的要求也较高。不仅要求管理会计人员对会计的业务流程熟悉,更要具备充分的管理经验。许多时候管理会计并不需要亲自进行会计的业务工作,一个优秀的大型企业往往有基层的会计人员进行会计工作,而管理会计更重要的职责则是对基层的会计人员的管理以及与上层的汇报交接。但目前由于我国管理会计人员整体素质偏低,不仅管理意识薄弱,并且缺乏相应的知识。除此之外,还有部分管理会计道德素质存在问题,因此出现了在工作中不负责任、弄虚作假的情况,导致企业的发展受到影响。

由分析可知,当某一剩余经济体由于工农业部门没能协调发展,会造成劳动剩余与工资上涨并存的局面。那么对于中国的实际情况又是怎样的呢?众所周知,由于环境和历史原因,中国农业部门的发展长期落后于工业部门,那么这是否是中国目前存在劳动剩余的同时工资又不断上涨的原因呢?

图3 两部门劳动生产率发展不平衡条件下剩余劳动力流动机制

三、中国劳动力剩余、工资上涨的经验分析

1.农业剩余劳动力数量和劳动力工资变化情况

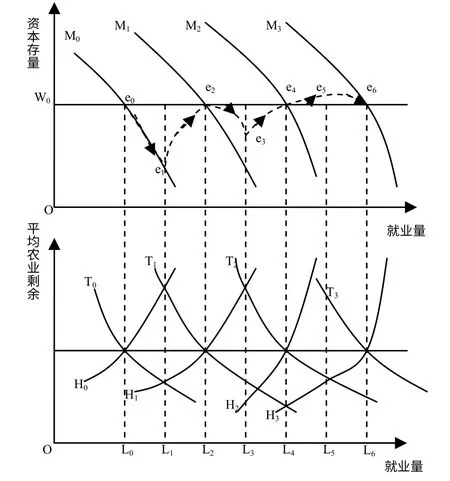

对农业剩余劳动力数量估计的方法很多,包括直接估算法、效率比较法、生产函数法等。由于数据的可获得性和连续性,笔者采纳一种比较简单的估算方法[14],即农业剩余劳动力数=农业从业人数-农业增加值占国内生产总值的比例×社会劳动者人数,计算出1978—2012年中国农业剩余劳动力数(图4)。

图4 1978—2012年中国农业剩余劳动力数量变化情况

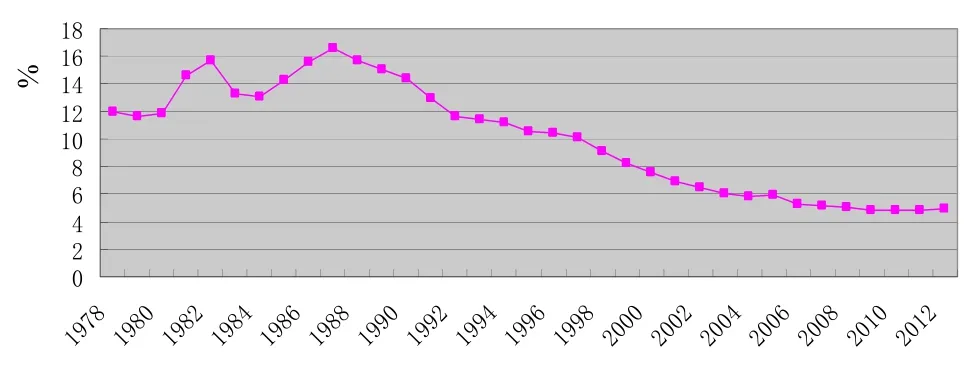

1978年到1985年中国农业剩余劳动力数量稳中有降,基本上维持在1.5 亿左右,1986—1992年剩余劳动力数量快速增加,1993—1996年有所回落,但仍保持在2 亿以上的高位,1997—2003年农业剩余劳动力数量又开始增加,2004年之后剩余劳动力有持续向外转移的趋势,但至2012年年末,中国仍然存在1.5 亿左右的农业剩余劳动力,与1978年的水平相当。所以,长期来看中国农业剩余劳动力的数量并未减少。中国农业剩余劳动力存量较大,一方面是由于转移渠道不畅通,另一方面也跟人口总量和人口自然增长率有关。由图5 可知,在1992年之前中国的人口自然增长率都处于12%以上的高位,特别是在1985—1990年人口自然增长率最高,达到16.61%,1992—1999年开始人口自然增长率缓慢下降,1999年下降到10%的水平,之后人口自然增长率快速下降,到2012年保持在5%左右。因此,1978—1992年虽然剩余劳动力数量看似没有转移,但由于人口增长的速度过快,相对而言,劳动力实际上还在不断转移。90年代中后期,人口增长速度大大降低,然而剩余劳动力数量却依旧保持在1.8 亿~2.7 亿的水平,说明剩余劳动力转移渠道受阻。

图5 1978—2012年中国人口自然增长率变化情况

再来看看中国农民工工资变化情况(图6),1978年到2000年农民工实际工资在短期内围绕100 元/月的水平上下波动,从长期来看,基本上保持不变。2001 开始中国农民工月工资开始持续上涨,2008年实际工资是2000年的2.5 倍,自2009年开始快速上涨,到2012年实际工资是2000年的4 倍。结合图4、图6,并考虑到人口增长的因素,可以大致认为,1978年到90年代初中国二元经济的发展基本上与理论一致,在工资不变的情况下劳动力不断地由农业部门向工业部门转移。1993年之后,虽然劳动力工资没有大幅度变化,但劳动力转移的速度已经在开始下降,经过一段时间的持续,到21世纪初,剩余劳动力虽然大量存在,但劳动力工资上涨的现象凸显。那么,依据前述理论介绍,1978年到90年代初,中国农业部门和工业部门的发展是相协调或者说基本上是均衡发展的,但是90年代中期以来,农业部门劳动生产率逐渐落后,与工业部门劳动劳动生产率差距一步步拉大,不能为工业部门提供有效的剩余,导致工业部门吸收就业的增量逐年递减,而每一次工业化大推进又不可避免导致工业实际工资的增加,最终,造成21 世纪初出现的劳动力剩余与工资上涨并存的矛盾现象。

图6 1978—2012年中国农民工月实际工资变化情况

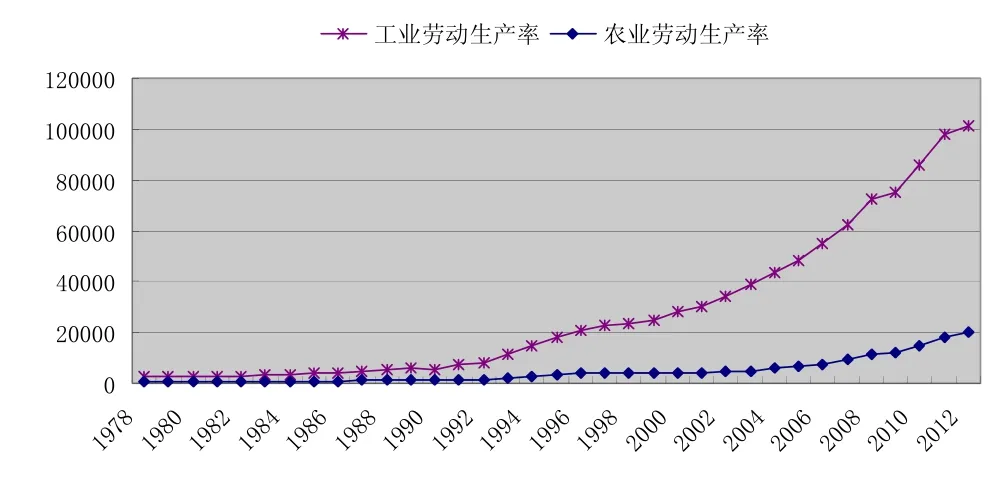

2.工农业劳动生产率协调情况分析

1978年以来中国工农业两部门劳动生产率的变化情况如图7 所示。总体来看,1978年工农业劳动生产率同步缓慢上升,90年代中期开始,两部门的发展开始变得不协调,劳动生产率提升的速度逐渐拉开差距。具体来看,1978年家庭联产责任承包制的实施,大大刺激了农民的生产热情,到90年代初期农业部门的劳动生产率快速提升,实际劳动生产率由1978年362.8 提高到1994年的1 178.6,平均每年上涨8.1%。但家庭联产承包责任制在促进农业生产率短期内快速上升的同时也会带来很多弊端,比如分田到户的小规模经营无法实现规模化生产,大中型农业机械和先进的农业科技得不到推广,生产专业化水平低;同时,家庭联产承包责任制导致掠夺式经营,造成耕地减少、肥力下降。因此,当家庭联产承包责任制这种刺激效应接近尾声的时候,可以看到1994年到2003年中国农业部门的劳动生产率一直处于停滞甚至有微幅下降的趋势,直到2004年随着一系列三农政策的出台,中国农业部门的劳动生产率才有所回转。而同时期的工业部门劳动生产率一直处于提升的状态,其中1978年到90年代初提升速度与农业部门基本同步,平均每年上涨9.02%。此后,工农业两部门劳动生产率的发展速度逐渐拉开差距,农业部门逐渐落后。将1978—2012年中国工农业部门劳动生产率、农业部门剩余劳动力数量和工业部门的实际工资分三个阶段作一比较(表1),可以明显看出,如果两部门能够协调均衡进步,农业部门的剩余劳动力便可以以不变的工资逐渐向工业部门顺利转移,而一旦两部门发展不协调,劳动力转移便会受阻,影响二元经济的转变。

图7 1978—2012年工农业部门劳动生产率变化情况

表1 1978—2012年工农业部门劳动生产率对比

四、中国劳动力剩余、工资上涨的计量分析

1.模型及指标选取

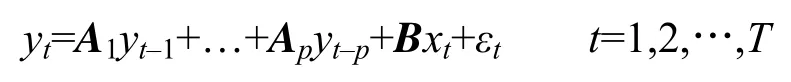

向量自回归(VAR)模型由西姆斯(Sims)1980年引入,基于数据的统计性质建立模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型。VAR(P)模型的数学表达式是

其中:yt是k 维内生变量向量,xt是d 维外生变量向量,p 是滞后阶数,T 是样本个数。k×k 维矩阵A1,A2,…,Ap和k×d 维矩阵B 是要被估计的系数矩阵。εt是k 维扰动向量,它们相互之间可以同期相关,但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关[15]。

2.单位根和协整检验

VAR 模型估计的可靠性依赖于时间序列的平稳性,如果序列平稳则可以直接构建无约束的向量自回归模型,如果时间序列非平稳则需要检验序列之间是否存在协整,如果存在协整则可以构建误差修正模型,如果时间序列既非平稳也非协整,则需要考虑通过差分的方法将其变为平稳序列。所以,首先以lnS、lnW、lnI、lnA 为检验变量进行序列的平稳性检验,检验结果见表2。

由检验结果知,lnW、lnS、lnI 和lnA 均仅有一个单位根,说明它们都是一阶单整,各变量之间可能存在协整关系,需要进一步对时间序列进行协整检验。笔者采用常用的Johansen 协整检验法检验四个变量之间是否具有协整关系,检验结果见表3。

表3 序列协整检验结果

表3 是根据Johansen 协整第五个选项得出的,迹检验和最大特征根检验都表明这四个变量之间存在协整关系。也就是说它们之间互为联动关系,可通过脉冲响应分析来考察工农业劳动生产率变动对剩余劳动力转移和劳动力工资的影响。

3.基于VAR 模型的脉冲响应分析

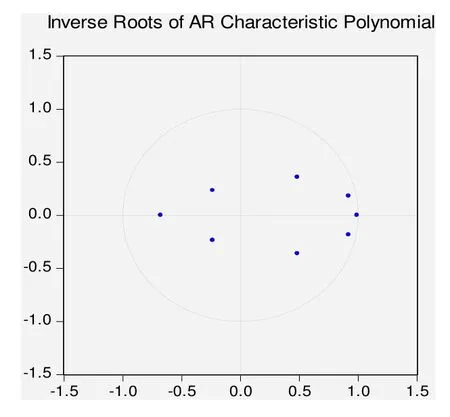

(1)VAR 模型的稳定性检验。本文采用AR 根估计法对VAR 模型的稳定性进行检验,AR 根估计要求VAR 模型的所有根模的倒数都小于1,即如所得的值都在单位圆内,则此VAR 模型是稳定有效的。

图8 VAR 根模显示图

由图8 知,AR 根模的倒数都位于单位圆之内,说明该VAR 模型是平稳的,得到的结果是有效的。因此,可以在此VAR 模型的基础上进一步进行脉冲响应分析。

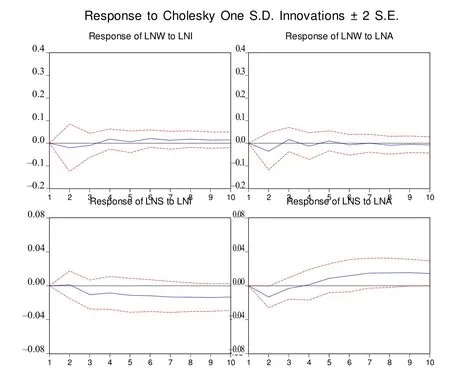

(2)工农业劳动生产率对劳动力剩余和劳动力工资的脉冲响应分析。图9 分别给出了农业劳动生产率和工业劳动生产率1 个标准差大小的冲击对劳动力剩余数量和劳动力工资的响应函数。横轴表示冲击的期间数(年),纵轴分别表示劳动力剩余和劳动力工资的变化程度。实曲线表示脉冲响应函数,分别表示劳动力剩余和劳动力工资对工农业劳动生产率冲击的反应,虚曲线表示正负两倍标准差偏离带。可以看出,给工业劳动生产率1 个百分点的变动,劳动力工资在第2 期达到顶点,初期会给劳动力工资带来负面冲击,在第3 期之后工业劳动生产率的提高会一直正向影响劳动力工资。同样,给农业劳动生产率1 个百分点的变动,劳动力工资在第2 期达到顶点,并且其波动幅度大于工业劳动生产率的冲击,在第3 期之后农业劳动生产率变动给工资带来的影响逐渐收敛于0。这与前述的理论分析和数据经验是一致的,1978年到90年代初期,当农业劳动生产率有所提高并与工业劳动生产率变化一致的时候,工业部门的工资稳中有降。90年代中期以来,农业部门劳动生产率渐渐落后,劳动力工资随着工业部门劳动生产率的提高而上涨,差距越大工资上涨越快。再来看看两部门劳动生产率变化对剩余劳动力数量的影响。工业部门劳动生产率提高对剩余劳动力数量的影响在第3 期达到顶点,之后持续负向影响剩余劳动力数量,工业劳动生产率提高,吸纳就业量上升,剩余劳动力减少。而农业部门劳动生产率在初期对剩余劳动力数量有一个负向影响,第4 期之后才产生正向影响。依理论,农业劳动生产率越高,剩余劳动力数量越多,而在初期给农业劳动生产率1 个百分点增长为何剩余劳动力数量却减少了?这应该与中国农业劳动生产率长期落后有关,1978年实施的家庭联产承包责任制在一段时间内大大刺激了之前一直落后的农业劳动生产力水平的提高,一定程度上保证了其与工业劳动生产率提高速度的一致,根据前文分析,当二者协调发展时会更好地促进剩余劳动力的转移。因此1978年到90年代初,虽然农业劳动生产率在不断提高,但剩余劳动力数量却在相对减少,这从数理上进一步验证了工农业劳动生产率协调进步的重要性。

实证表明工农业劳动生产率的提高和剩余劳动力数量、劳动力工资之间存在着联动效应,生产率的提高对于劳动力的转移有着重要影响,而重中之重是要尽量保持二者的协调发展才能保证在工资基本不变的前提下剩余劳动力转移最大化。

图9 两部门劳动生产率变化对劳动力剩余和劳动力工资的脉冲响应分析

五、结论与启示

上述研究从劳动生产率变化的角度对中国大量劳动力剩余与工资上涨并存进行了解释。首先,理论分析表明,工农业劳动生产率不仅要提高而且要协调是剩余劳动力顺利转移的前提,当农业部门和工业部门劳动生产率均衡变化时,农业部门为工业部门提供劳动力和农业剩余,工业部门不断创造新的就业岗位以不变的实际工资吸收农业部门剩余劳动力,直到农业部门剩余劳动力转移完毕;当农业劳动生产率落后于工业劳动生产率,工农业交易条件恶化,工业部门劳动力工资上涨,工业部门吸收就业的增量逐渐减少,劳动剩余与工资上涨并存。其次,经验数据表明随着中国工农业劳动生产率差距不断扩大,大量劳动力剩余和劳动力工资大幅度上涨的现象越来越突出。中国1978年实施的家庭联产承包责任制在一段时间内大大地促进了原本落后的农业部门的发展,使得一段时间内工农业劳动生产率协调发展,农村剩余劳动力以不变的工资顺利转移,但是到90年代中期,这种刺激效应释放完毕,而工业化快速推进,两部门的发展逐渐失调,劳动力转移增量减少,工资开始上涨。最后,实证分析进一步验证,当两部门劳动生产率协调变化,剩余劳动力就可以在不变工资的条件下有效转移,而一旦两部门劳动生产率变化失调,这种促进转移和抑制工资上扬的效应将发生改变,造成劳动力大量剩余和工资上涨并存。

因此,在一个二元经济体中,工农业的发展并不是互不搭界相互独立的,而要求二者相互依赖,彼此协调前进。未来的几年持续关注三农问题依旧是政府工作的重要方向,从政府和市场两个方面努力促进农业劳动生产率跟上工业部门劳动生产率的发展步伐更是重中之重。

上述研究仅仅从工农业变化步调是否一致上考察了劳动力剩余与工资上涨并存的原因,中国市场机制不够完善,户籍制度以及技术创新等等都有可能是影响因素,还有待进一步挖掘。

[1]威廉·阿瑟·刘易斯.二元经济论[M].施炜等译.北京:北京学院出版社,1989:25-40.

[2]黄尤华.中国剩余劳动力数量的测算[D].南京:南京农业大学,2012:32-42.

[3]李钊.2001—2010年中国农村剩余劳动力的估算研究——基于工日计算法[J].企业导报,2012(7):265.

[4]徐文晔.中国农村剩余劳动力数量研究[D].杭州:浙江大学,2009:24-33.

[5]朱珍,郑云峰.“刘易斯拐点理论”在中国的解释力探究——兼论中国经济持续发展的动力[J].大连海事大学学报:社会科学版,2012(4):13-17.

[6]徐祥临.毛泽东模型与刘易斯模型比较研究——转变二元经济结构的科学路径[J].理论视野,2011(7):50-53.

[7]陆铭.为什么在中国要慎谈刘易斯拐点?[EB/OL].(2011-11-30).http://www.Chinareform.org.cn/explore/exp lore/201112/t20111201_128915.htm.

[8]丁守海,刘昕.工资问题的研究新进展[J].经济理论与经济管理,2011(10):48-56.

[9]王翀.破解工资上涨与劳动力剩余并存困局[J].中国物价,2010(12):23-26.

[10]易露霞,黄蓉.我国农民工工资变动及其影响因素研究[J].价格理论与实践,2011(7):59-60.

[11]朱晶,李天祥,李琳.迁移成本、工资上升与刘易斯转折点——一个对“刘易斯转折点”分析框架的再探讨[J].农业经济问题,2011(9):8-17,110.

[12]周毅.刘易斯转折点的中国考证[D].成都:西南财经大学,2012:80-98.

[13]费景汉,古斯塔夫·拉尼斯.劳动剩余经济的发展——理论与政策[M].王璐译.北京:经济科学出版社,1992:125-152.

[14]王玲,胡浩志.我国农业剩余劳动力的界定与计量[J]. 安徽农业科学,2004,32(4):803-804.

[15]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社,2006:249-268.