信息教育背景下情境式教学在物理中的应用

于 泳

(江苏省常熟中学 江苏 苏州 215500)

教育的目的是为了让学生成为一个快乐的人.但是经历过高中阶段的孩子,提起物理,不少人都觉得物理就是混沌不清的基本概念,毫无趣味的公式,海量的题目与少得可怜的分数,与生活无关,更不用说用来指导生活,创新生活.对于不少学生来说,一句话概括学习物理的状态,即“苦不堪言”.高考结束后,也有学生说,学物理就仅仅是为了高考,学的过程中没有品尝到快乐.如何能够改变这种状态,让学习物理成为一件愉快的事,提高学生学习的兴趣与动力,是一个值得深思的问题.在信息教育的背景下,充分应用多媒体等手段创造合适的教学情境,从而来优化课堂,达到有效而又愉快的教育.

1 什么是信息技术教育

信息技术教育已发展到接近成熟的一个时期,很多教师已不止用过上百个课件去上过课,这是属于信息技术教育的一部分,但信息技术教育远不止如此.信息技术教育是教育技术发展到一定程度,达到高级阶段的产物.现在的教育是在信息技术作为教育观念、内容、工具、手段的前提下,对教学资源与学习资源的信息化,以及教师的教,学习者的学的教学与学习的优化过程.

信息技术的应用范畴有6个方面,即设计、开发、分析研究、应用、评价与管理.在这其中,教学设计是信息技术在教学中具有最大理论贡献的一个范畴,而分析研究是必要前提,设计是信息技术知识形态要素的核心,而分析研究是贯穿信息技术教育研究的始终,特别是在设计阶段之前的有效前提;我们应用相机、手机,电脑搜集教学资料,用网络相互交流教学资源,从中学习优秀的教学案例,充实自己的课堂,结合PPT,FLASH,视频,实物投影进行课堂教学;用EXCEL辅助教学评价与班级管理.教师可以建立QQ群,创建微博,与同行、与学生一起交流教学情况.

2 为何要在高中物理教学中强调情境式教学的应用

情境教学法是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的情境,以引起学生一定的态度体验,从而帮助学生理解教材,并使学生的心理机能得到发展的教学方法.情境教学法的核心在于激发学生的情感,它可以提高学生的学习兴趣,明确学习的动机,从被动学习到主动学习,从而达到最佳学习效果,对培养学生的情感、创新、动手等各类能力都有所帮助.这些优点使得情境式教学在小学、初中就被应用得很多,而一进入高中,不管是教师还是家长都觉得小朋友一下子长大了,思想、能力都趋向成熟,所以在教学过程中,为了提高教学效率,教师们往往会把物理知识讲解为毫无趣味的教条,强令学生死记硬背机械地接受,学生学得沉重,学习缺少主动性,学生的创新精神、创新能力受到扼杀.学生的认知能力是逐渐提高的,成熟也不是在一夜之间,充分了解学生,了解学生的学习能力,对症下药,才能起到事半功倍的效果.

传统的智力理论认为人类的认知是一元的,个体的智能是单一的、可量化的.而美国教育家、心理学家霍华德·加德纳认为:“作为个体,我们每个人都同时拥有相对独立的8种智能,但每个人身上的8种相对独立的智能在现实生活中是以不同方式、不同程度有机地组合在一起,这使得每一个人的智能各具特点.支撑多元智能理论的8种智能:语言智能、节奏智能、数理智能、空间智能、动觉智能、自省智能、交流智能和自然观察智能.”根据这个理论,霍华德认为:每个孩子都是一个潜在的天才,只是常表现为不同的方式,对于一个孩子的发展最重要、最有用的教育方式是帮助他寻找到一个使他才可以尽情施展的地方.同时,每个人也有不同的认知特征,在不同类的智能方面拥有的多少不同,表现出来的特征就不一样.

例如,有些学生文科学得特别好,对于文学知识,人物描述都十分之精通,但是理科就是一塌糊涂,背得出一条理论,却不会应用,没法解决问题.这样的特征并没有随着年龄的增长几岁就会有大的变化,所以,我们在上高中物理课时,也要注意到不同学生的不同认知特点,让我们所采用的讲课方式适用于大多数的学生.

【例1】对于一个物体做加速度减小的加速运动的理解.

分析:可以用纯理科的思维去解释,由加速度公式

可知,加速度减小,只是单位时间内速度的增加量减小,但是速度继续在增加.同时也要对比生活实例:人一生身高的生长规律,刚出生时身长为0.5m,2岁时孩子长到0.9m,4岁长到1.1m,6岁时长到1.2m,从中可以看出,小朋友每年身高的增加量在减小,但是总体还是在增加,后者就是适用于形象思维较强的同学.

像这样设计课堂,对同一个教学内容,可以采用多种教学形式,使不同的认知特征的学生均能理解.同时这也并不是一种简单的重复,掌管抽象思维的是大脑左半球,而形象思维由右半球掌控,用不同形式阐述同一内容,使左右脑交替兴奋、工作,使得左右脑均得到锻炼,挖掘了大脑的潜在能量,学生在愉快的气氛中学习,必然获得快乐的人生.

3 如何让情境式教学在物理教学有效应用

3.1 用信息技术创设情境

信息技术教育给学生带来最大的福利就是课堂上的形象化,PPT课件中可插入图片、声音、视频,网页课件则可以除上述内容包含在其中外,还可以实时交互、实时评价等多种互动功能.这样可以吸引住学生的注意力,激发学生学习兴趣与热情,有学习知识的欲望,从被动学到主动学的关键转变,很多时候可以用这样的信息技术来创造.

【例2】讲述“共振”这一节内容,内容比较抽象.

处理方法:可以用如下视频一来作为课堂的引入:一名女高音歌唱家,对着一小玻璃瓶练声,玻璃瓶破碎;换中号玻璃瓶,还是轻松震碎;再换一大号,费些力气靠声音震碎;高潮部分,换一装满水的塑料瓶,女歌唱家唱到“人亡”也没有碎裂.这是一则广告,虽有虚假的成分在里面,但是表现共振的内容生动形象,极大地激起学生了解其原因的欲望,接下去的理论分析,顺理成章,也较易被学生接受.然后结尾处再以一真实的视频二:塔科马海峡吊桥在风力的共振作用下随风摇摆而断裂,这是一段纪实的录像,非常具有说服力,说明在建造桥梁的时候也要考虑当地的气候,分析风力特征,避免危害.

将刚刚所学的内容立即应用于社会,充分体现了教育方式取之于社会,教育成果造福于社会这一理念.视频一是作为新课的引入,而视频二则为知识的应用,前后呼应,把学生的情绪调动起来,这是其他手段无法达到的效果.

3.2 用真实人物经历创设情境

保加利亚暗示学家G·洛扎诺夫指出:“我们是被我们生活的环境教学和教育的,也是为了它才受教学和教育的.”物理这一门学科的社会化特征更为明显.人的社会化过程即形成“一切社会关系的总和”.这一从自然人转化为社会人的过程,实际上完全是环境——社会、家庭、学校、种族、地理等因素共同作用的结果.这些影响作用有的被我们感知到,但更多的则是不知不觉地影响着我们.在教学过程中,把相关的人物,事迹,加在课堂中,生动了课堂,增加了可信性与实用性.理论可能是枯燥的,但是当有人物事例介入时,物理就像是一个个故事,展现在学生面前.对于故事情节、内容,大多数学生能记忆深刻.

高中物理教学过程中需要记得一些科学史,当人物一多时,学生很容易混淆,此时讲解时可以增加一些这些人物的小故事,加深学生对他们的印象,让科学家们的名字不再仅仅是书本上的那几个字,当科学家们被一个个小故事填充后,变得有血有肉,学生可以在无意识的情况下去记得他们分别所作的贡献.而几个有关联的科学家们,则可以一起介绍一下他们的关系.

【例3】《高中物理·选修3-5》中关于原子物理这一块,就属于物理学家及发现很多的一章节.

处理方法:以卢瑟福和他的学生们为中心去研究原子与原子核.

(1)由卢瑟福用α粒子轰击金箔实验提出核式结构为起点.

(2)学生甲:玻尔在普朗克量子化概念与爱因斯坦光电效应方程的前提下,在巴尔末提出原子光谱波长的分立的启发下,提出玻尔原子理论基本假设.但玻尔作为卢瑟福的学生曾在卢瑟福的工作室工作过4个月,并参加了α粒子散射的实验工作,所以对卢瑟福的有核原子模型的正确性坚信不疑,所以提出的玻尔模型是既保留了卢瑟福的有核部分,又导出原子的稳定性并解释线状谱.

在关联相互关系的同时,其实就是在区分,辨别,能让学生记得更深.在没有故事的部分,也可以创造关联.

【例4】讲述速度时,如何比较跑得快慢

传统的教学:比较物体运动快慢,可以有两种方法:

(1)位移一定的情况下,比较所用的时间,所以时间______,运动就快;

(2)时间一定的情况下,比较通过的位移,位移大的______.

创新设计:情境式教学中则可以设计成:2008年8月16日北京奥运会男子百米飞人大战中,牙买加选手博尔特以9″.69的成绩轻松夺金;在8月20日的男子200m决赛中,以19″.30夺金,成为双冠王,问:

(1)100m决赛,观众怎么比较谁跑得快?裁判如何比较?

(2)100m与200m中,博尔特哪次跑得更快些?.

这两个同为“速度”这一节课的新课引入,明显学生对于第二种引入的方式是十分关注的,并且在这个方式边上还可以加上比赛的照片,形象与理性兼顾.学生学习过程中愉悦的心情与良好的效果兼得.

3.3 给习题补充入情境 让习题不仅仅停留于理论

情境式教学模式在新课的引入中已被广泛应用,效果是一致公认的,所以物理课在讲解新课时,学生们往往还有所兴趣,注意力较为集中,而一到习题课,学生的注意力不免会有些分散,走神,发呆是常有的现象,特别是在下午时间段内上习题课时更是如此.这也是非常容易理解的,一般习题课都是学生在做完作业,教师在批改之后,挑其中错误率较高的题来讲解,此时原本做正确的同学自以为自己会做了,而放松了上课的状态,而原来做错的同学又会受到他们的影响,老师讲得没劲,学生上课情绪更为懒散.若能在习题课中也能将有趣的情境加入,势必将一堂无趣的习题课讲得更为生动.

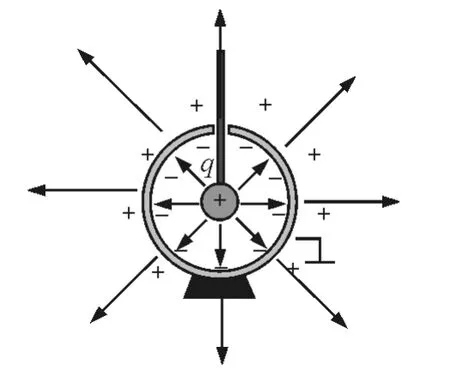

【例5】有一电子仪器a不能受外电场干扰,当它处在点电荷q的电场中时,应用金属网进行静电屏蔽,以下做法正确的是

A.用金属网将a罩住;

B.用金属网将q罩住;

C.用金属网将a和q都罩住;

D.用金属网将q罩住并接地

图1

解析:用了PPT辅助动画,把A,B,C三个选项所导致的场强分布均一步步画出来,如图1所示,学生接受情况超级好.到此,这还是一道题而已,然后在这个基础上,开始添加实际的情境:

讲台处有一强电场,我身上带有手机,经过讲台时,要让我手机不受强电场影响,可以采取的措施是什么?学生会很积极的回答:用金属盒将手机罩住.

第二个问题:罩住手机,是可以让它不受讲台处电场影响了,可是我也接收不到信号了,我又不想受强电场影响,又想收到信号,该怎么办?这时学生会想到,最好想办法把这个强电场束缚在一个范围内,可之前分析过,就算用金属笼把强电场罩住,它还是能影响到外面……此时,再问学生,在这个基础上把金属笼接地,结果会如何?这个时候学生会觉得很惊奇,于是我再把接地后的电场与学生一起分析,得结果,手机会不受影响.

把一个枯燥的“导体a”“电荷q”的理论题,加上一件形象的外衣,使它有了实用的价值,学生的学习热情提高一个等级,一堂气氛消沉的习题课,就化为一堂每个人积极参与的应用课.

3.4 实验是最佳的情境式教学方法

人的理性认识不可能在尚未认识有关事物特征时形成,实验的生动、形象的直观感知,对于吸引学生的眼球也是教学过程中的一个法宝.以实验进行情境式教学有物可看,有物可说,使学生面对一个具体的物品,进行研究、感受、想象.对于实验感受得越深刻,形成概念越清晰,越牢固.缩短学习时间,增加学习的愉悦性,减轻了学生的负担,还培养了学生观察能力、抽象能力、动手能力以及合作的能力.

实验中又可以分为学生实验、演示实验、互动实验.学生实验,最能培养学生的动手能力,在动手中动脑,是最佳的学习手段,但是它需要比较多的时间,在现在这个高考模式下,只能尽量挑重要的学生实验让他们实际操作一下;演示实验用得比较多,在课堂上让教师演示实验过程,再简单的实验,比仅是讲解或者用图片替代,实验的给学生留下的印象更为深刻,缺点是学生没有参与,仅是动了眼与脑;最后一种互动实验,有些简单实验可以在课堂上让部分学生参与,结合了上述两种实验的优点,所以教师在设计教案的过程中要有意识地多准备一些这样的互动实验,提高教学效率,同时对于调动课堂气氛也是最佳的.

【例6】一个盛满水的瓶子底部侧面有一小孔,静止在手中时,水会喷射而出;如果突然松手,让瓶子自由下落时,会发生什么现象?

解析:学过超失重之后,知道,这是一种完全失重现象,水不会从瓶子中流出,但这是理论分析,总是让学生觉得这个理论分析结果不可信,有洞的瓶怎么可能不漏水?此时可以加一个互动实验,课前教师准备好这些器材,让学生上台,演示瓶子掉落时,水的流动情况,并且还可以扩散出去,做平抛、上抛、斜抛,会发现,水都没有流出,验证了刚才的理论分析,加深了印象,提高了学生学习的积极性.

从上面的例子可以看出,高中物理课可以上得生动、有趣.加入情境式教学方式可以把高中物理的形象大为改观,并且培养了学生各方面的能力.可以营造一个轻松愉快的情境,让学生在无意识的情况下获得了知识.注重学生为课堂主体,重视思维过程的训练,这一点与“结果”一样很重要.加入情境式教学,不会让学生觉得学习是一种强迫或者负担.目的就是在于使学生学得知识的过程中,体会到学习的乐趣.

1 祝智庭,沈书生,顾小清.实用教育技术.北京:教育科学出版社,2008.5~30

2 陈录生,马剑侠 .心理学教程.郑州:河南大学出版社,2005.38~150