文化产业集聚对区域经济增长影响的空间计量分析

曹清峰,王家庭,杨 庭

(1.南开大学 城市与区域经济研究所,天津 300071;2.南开大学 中国城市与区域经济研究中心,天津 300071)

文化产业集聚对区域经济增长影响的空间计量分析

曹清峰1,王家庭2,杨 庭2

(1.南开大学 城市与区域经济研究所,天津 300071;2.南开大学 中国城市与区域经济研究中心,天津 300071)

利用中国31个省份的面板数据,基于空间计量方法实证研究了文化产业集聚对区域经济增长的影响。其间利用行业集中度指数和区位熵指数测算了文化产业的集聚水平,运用Moran′s I指数分析了中国文化产业集聚的空间相关性。研究发现,中国文化产业集聚存在明显的区域差异和空间相关性;文化产业集聚对区域经济增长存在显著的推动作用,但在考虑了空间相关性之后,文化产业集聚的市场规模效应下降,而专业化分工效应和产业结构效应得到增强。

文化产业集聚;区域经济增长;行业集中度指数;区位熵指数;Moran′s I指数

转变经济增长方式和培育新的经济增长点是我国“十二五”期间的重要目标。在知识经济时代,各国经济发展出现了新的产业结构调整趋势,发达国家第三产业已经占据了国民经济的主导,以文化产业为代表的知识密集型产业成为新的经济增长点,以文化产业集聚为代表的新的区域经济增长模式代替了传统的发展模式。美国的商业电影,韩国的电视剧和网络游戏,英国的音乐等不仅繁荣了当地经济,提供了大量的就业岗位,提高了区域经济的竞争力,而且在国际贸易中占据了优势地位,提升了国家形象和软实力。在世界经济形势前景不明朗,对外贸易增长乏力的背景下,文化产业是未来经济发展的潜力点。

国外关于文化产业与区域经济关系的研究可以分为两个层面:第一个层面分析了文化产业以及具体子行业对经济发展的贡献。格列柯(Greco)[1]利用赫芬达尔指数测度了美国1989-1994年间出版业的市场集中度,结果发现在出版业中适当的垄断和较高的市场集中度对于经济发展是有利的。加西亚(García)等[2]估计发现文化经济占西班牙GDP的4.5%,并且文化产业都明显集聚在马德里周围。此外,斯科特(Scott)[3]以美国为对象的研究也表明50%以上的文化产业工人集聚在人口超过100万的大城市。

第二个层面是运用计量或者模型实证研究文化产业,特别是文化产业集聚推动区域经济的内在机制和联系。多威尔(Power)[4]利用瑞典的数据研究表明:文化产业的发展不仅能够带动本地就业增加和经济增长,而且文化产业企业呈现向城市地区快速集聚的趋势,并且同行业企业之间的集聚趋势也很明显。斯科特(Scott)[5]对有关文化产业的实证研究进行了回顾,并总结了文化产业推动区域经济增长的机制:(1)文化类企业改变了企业之间传统的线性关系,企业之间不再表现出呆板和单一的关系,而更多的呈现出一种网络化结构。(2)文化产业的发展改变了传统的雇佣关系和求职者心态,长期、定岗的工作在一些文化产业不再是主流或者有吸引力的工作,兼职、自由职业、在家庭办公者往往成为文化产业创新的主流。(3)网络化的企业关系和不稳定的雇佣关系,使得企业之间、雇员之间、企业和雇员之间的互动和交流变得频繁,知识溢出的效应得到了极大的增强,促进了集聚和经济发展。此外,斯科特(Scott)[5]也强调了文化产业集聚的作用。

在国内研究方面也可以从两个角度进行分析,第一个角度是对文化产业与区域竞争力以及区域经济增长的关系进行的理论分析,王明峰[6]通过研究欧洲地区文化产业发展经验,认为文化产业对于区域经济影响是多方面的,文化产业能够改善产业机构,增加就业机会,而且通过竞争鼓励创新,推动地区成为区域“创新之源”。

第二个角度是运用计量等方法,对我国各个区域的文化产业对经济的影响进行实证研究。王婧[7]对2000-2004年间文化产业经济贡献的影响因素进行了实证研究,结果发现人均文化消费支持对文化经济贡献显著。陈石清等[8]对1990-2008年湖南地区文化产业发展和湖南地区生产总值的关系进行了实证研究,,结果发现湖南地区文化产业增加值每增加1%,其地区生产总值增加0.62%。刘立云等[9]首次从产业集群的角度对文化产业促进经济增长的机制进行了实证研究,发现文化产业集聚具有很强的产业关联效应与波及效应,尤其是影响力系数在三大产业中最强,对地区经济具有显著的拉动作用。

与现有研究相比,本文的主要贡献在于运用空间计量方法对文化产业集聚促进区域经济的机理做了定量分析。在对文化产业集聚促进区域经济的机理做实证分析时,地理和空间因素无疑是非常重要的内容,现实中的地理数据往往同时具有两种空间效应:空间依赖性和空间异质性。前者指的是空间交互作用,比如区域经济要素的流动、创新的扩散、技术溢出等;空间异质性则指的是某个地理空间特有的变量,文化产业的创新主体很多,包括企业、大学、研究机构等,每个主体在创新行为上具有明显的差异,而这些异质性可能产生知识生产在地理空间上的集聚——为了获得他人的异质性知识,减少重复性投入。通过空间计量经济模型如空间变系数的地理加权回归模型,能够将空间异质性和空间依赖性进行合理区分和处理。

一、实证模型设计

(一)文化产业集聚测度

要实证研究我国文化产业集聚的经济作用,首先必须对我国文化产业的集聚进行测度。现在常用的测度产业集聚的指标有空间基尼系数、行业集中度指数、赫芬达尔指数、熵指数、EG指数等,出于数据可得性和文化产业的特点,本文参考任英华[10]和雷宏振等[11]的研究方法,分别从行业视角和区域视角使用行业集中度指数和区位熵指数来测度我国省际文化产业的集聚情况。

1.行业集中度指数。指通过计算某产业规模最大的前 个地区占全部地区的比重来衡量产业集聚程度,公式如下:

其中,n表示某产业规模最大的前n个地区,N为地区总数。n一般选择为4或者8,因此CR4与CR8分别表示用产业规模最大的前4个地区与前8个地区占所有地区比重来衡量的产业集聚程度;xi表示第i个地区相关衡量数值,如产出规模、演出次数等。

2.区位熵指数。指一个地区某一产业就业在该地区总就业中所占比重与全国该产业就业在全国总就业中所占比重之间的比值,公式如下:

(二)文化产业集聚对区域经济增长影响的空间计量模型设计

本部分首先利用Moran′s I指数对文化产业集聚的空间相关性作分析;其次利用拉格朗日乘数检验来确定采用空间滞后还是空间误差模型,其后建立空间计量模型进行分析。

1. Moran′s I 指数及其含义。指数形式为:

其中,xi表示第i个地区的观测值,n为地区总数(如省域),wij为二进制的邻近空间权值矩阵,其目的是定义空间对象的相互邻近关系。Moran′s I指数的取值范围为-1≤I≤1。I<0表示负向的空间相关性,说明文化产业中不同的子产业具有空间集聚的倾向;I>0表示正向的空间相关性,说明文化产业中相同子产业具有空间集聚的倾向;I=0表示属性值的分布与区位数据的分布相互独立,不存在空间相关性。I的绝对值越大,表示空间的聚集度越高。

2.空间计量模型设定。在计量模型设定时,本文从文化产业集聚带来的市场规模效应、专业化分工效应和产业结构调整效应三个方面来实证文化产业集聚对经济增长的影响,基本模式设定如下:lnYit=αit+β1lnKit+β2lnLit+β3lnCKit+β4lnCLit+β5lnCUVALUEit+β6lnCULNUit+β7lnRATEit+β8lnCLUSTit+μit。

为减弱异方差的影响,模型中的所有变量都取对数处理,式中各变量的含义如下:(1)lnYit代表区域经济增长指标,以31省区2005-2010年间实际GDP表示。(2)lnKit为资本存量,采用永续盘存法,并利用张军等[12]估算的1952-2000年我国31省区资本存量数据推算至2010年。(3)lnLit代表劳动力投入指标,以31省区2005-2010年间年底劳动力总数表示。(4)lnCKit表示产业文化产业资本投入指标,以31省区2005-2010年间各省文化产业固定投资净额表示。(5)lnCLit表示文化产业劳动力投入指标,以31省区2005-2010年间各省文化产业从业人员数表示。(6)lnCUVALUEit表示文化产业集聚带来的市场规模效应,市场规模效应具有马太效应,一般来说,一个地区的文化产业增加值可以反映该地区的市场容量,其值越大,对其各种生产要素的吸引力就越大,就越能实现集聚,从而越能推动经济的发展。因此本文以地区文化产业增加值表征文化产业集聚带来的市场规模效应。(7)lnCULNUit表示文化产业集聚带来的专业化分工效应:集聚一方面促进了市场规模的扩大,另一方面使得企业之间的合作深化,从而推动了专业化分工的演进。本文采用企业数量来反映专业化分工的程度,该变量以各省文化产业企业数量来表示。(8)lnRATEit表示文化产业集聚带来的产业结构调整效应,以31省区2010年间各省文化产业增加值占当地GDP的比重表示。(9)lnCLUSTit表示文化产业集聚程度,用31省区2010年间各省文化产业区位熵指数表示。

在空间滞后模型和空间误差模型的选择上,本文利用拉格朗日乘子检验来判别。由于本文样本为面板数据,因此根据Hausman检验来判断应采用固定效应还是随机效应。此外,本文利用MATLAB软件进行空间面板分析。

(三)样本与数据来源

本文样本为2005-2010年全国31个省区的文化产业数据。在具体文化产业选取上,以图书出版业、群众文化业、电视节目制作、艺术表演场馆、艺术表演团体、图书馆业、广告业、广播节目制作、录像制品出版、录音制品出版10类作为分析对象*国家统计局于2012年公布了最新的《文化及相关产业分类》,对2004年的分类进行了重大调整,取消了文化产业核心层、文化产业外围层和相关文化产业层的分类,而将文化产业分为“文化产品的生产”和“文化相关产品的生产”两个层次9大类,但是由于2005-2011年间各省均按照2004年标准进行统计,因此本文仍然采用2004年的标准。此外,由于中央单位的单位数值往往占比较大,但是由于分布往往是政治原因而不是经济原因,因此北京的数据都不包括中央单位数据。。在文化产业集聚的测度中,艺术表演场馆、艺术表演团体行业数据选择观众人次、演出观众人次;图书馆业选择书刊文献外借次数;广播节目制作、电视节目制作行业数据选择全年制作电视、广播时间;录像制品出版、录音制品出版行业数据选择图书、录像、录音制品出版总数;群众文化业数据选取组织文艺活动次数;图书出版业、广告业数据选择各地区企业营业额。所有变量的数据根据2006-2011年《中国统计年鉴》、《文化文物统计年鉴》、《中国广告30年数据》、《中国广告年鉴》和国研网数据库整理得到。

二、实证结果分析

(一)文化产业集聚测算结果

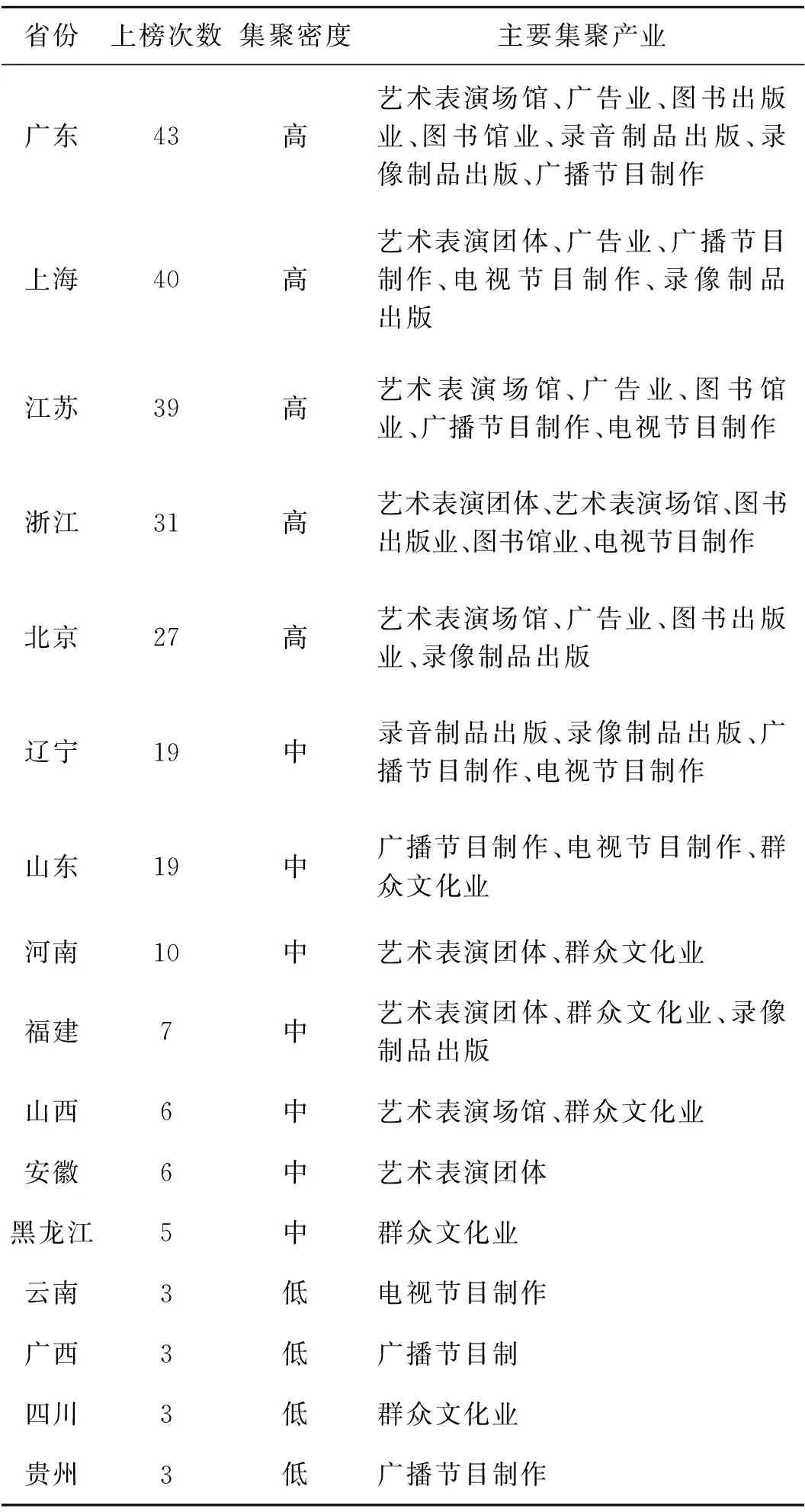

1.行业集中度测算结果分析。为了从经济发展的角度分析我国各省区文化产业的空间集聚情况,本文整理并列出了2005-2010年间各省份在文化产业规模最大的前四个省份(CR4)中的上榜次数和主要上榜产业,如表1所示。从中可以看到,我国文化产业集聚最高的地区是广东省,其在2005-2010年间上榜次数达到了43次,而且从文化产业分行业的集聚来看,广东省的优势产业也很多,在文化产业发展中优势明显。此外,文化产业集聚的分布具有以下特点:

(1)从区域分布来看,文化产业大多数集中于东部沿海发达省份,如广东、江苏、浙江、山东、北京等,而中西部省份相对落后很多,总的上榜次数不足10%。而且一个明显的现象是,文化产业集聚明显的省份,其GDP总量也很高,2010年GDP在全国前四的省份,其文化产业的规模均在全国前六,文化产业集聚程度和区域经济发展状况呈现明显的相关性,这表明文化产业集聚可能是促进区域经济发展的重要因素。

(2)从行业分布特性来看,经营性文化产业如出版业、广告业等行业的空间分布与经济发展水平也呈现出较高的一致性。具体来看,经营性文化产业主要分布在长三角、珠三角和环渤海等经济发达地区,由于文化产业集聚可以促进整个产业的创意人才、创意资本和产业增值链的整合,因而可以为经济的发展提供动力和创意支持,从而带动经济的发展。此外,公益性文化产业分布主要受政府政策和国家投资的影响,前者CR4指数明显高于后者。

表1 各省份文化产业分行业主要分布区域(2005-2010)

注:表中内容由笔者整理得出,低于3次的未予统计。

2.区位熵指数测算结果分析。样本期内我国各省文化产业区位熵指数的测算结果如表2所示,根据测算结果可以得到以下结论:

(1)我国文化产业整体上的聚集程度在不断加强。从整体来看,绝大多数省份的文化产业在2005-2010年间发展迅速,集聚程度均有不同程度的提高,仅有安徽、贵州、甘肃三个省份文化产业集聚度有较明显的下降趋势,表明我国文化产业整体集聚程度在不断加强。

(2)从区域分布来看,北京与沿海发达省份产业集聚度高。从各个省区来看,北京文化产业的区位熵最高,超过了4,与上文的 指数排名并不完全一致,主要原因如下:①CR4指数在分析行业集中度指数时,仅仅选取了文化产业10个子产业,而北京的许多优势文化产业如设计、会展、动漫等子产业并未纳入统计。② 在分析CR4指数时排除了中央单位的数据。③CR4指数是一个绝对的规模衡量指数,并没有考虑本地区域的大小和本地总就业数量的大小,而区位熵指数则是一个相对的集聚指标。除了北京之外,内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、江西、广东、海南、云南等省区的文化产业区位熵指数均高于1,表明文化产业在这些地区有较明显的集聚现象,而江苏、上海、广东三个省份的区位熵指数均高于2,表明这些地区的文化产业具有较高的集聚水平。天津、吉林、湖南和新疆的文化产业这些年发展迅速,区位熵指数不断提高,具有较明显的集聚倾向,在2009年前后达到了1。

表2 2005-2010年我国31省区文化产业的区位熵

资料来源:笔者整理计算得出。

(二)文化产业集聚空间相关性分析结果

由于Moran′s I指数反映的是截面的情况,而本文数据包括了2005-2010年间文化产业集聚的区位熵情况,因此本文运用Geoda软件对6年间的Moran′s I指数进行了计算,结果分别为0.1105、0.1481、0.1659、0.1932、0.2201和0.3154。可见,我国文化产业集聚在2005-2010年间具有较为明显的全局相关性,这说明我国文化产业表现出了较强的空间集聚性,而且,一个地区的文化产业产生集聚,会对周围省份的文化产业的集聚产生影响。同时,从趋势上看,我国文化产业集聚的空间相关性随着时间的递延而表现出总体增强的趋势,特别是2008年以来,我国文化产业集聚的趋势大大快于前几年,原因主要是以北京、上海、广东为核心的三大文化产业集聚区,不仅其自身在6年间集聚水平有提高的趋势,并且知识溢出效应、人力和资本的流动效应,特别是政策上的模仿性,使得这些核心地区周围省份(天津、吉林、湖南等)的文化产业均产生了高速发展的趋势。

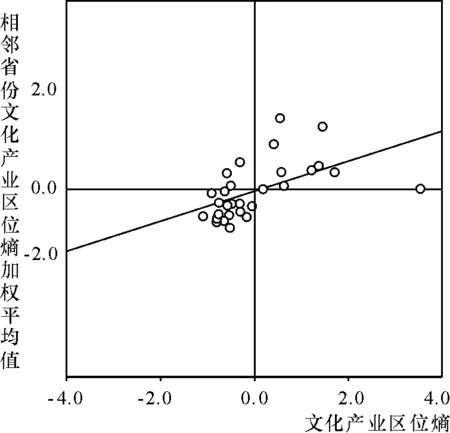

图1为本文整理得到的2010年文化产业集聚的Moran′s I指数散点图。从中可见,大多数省份落入一三象限,位于二四象限的省份只有2个,只占总体的6%。这一方面说明我国文化产业集聚倾向明显;另一方面,位于第三象限(低-低)的省份远多于第一象限(高-高)的省份,也说明我国文化产业集聚水平还不高,大多数还是低水平集聚。

图1 2010年文化产业集聚的Moran散点图

(三)文化产业集聚对区域经济增长的空间计量结果

表3列示了本文的拉格朗日乘子检验结果。从中可见,空间滞后模型的LMLAG较空间误差模型的LMERR更加显著,且RobustLM(lag)显著而RobustLM(error)不显著;此外,Hausman检验显示模型应采用固定效应模型,因此本文选择空间滞后固定效应模型。在Matlab中运行面板数据后,所得结果见表4。

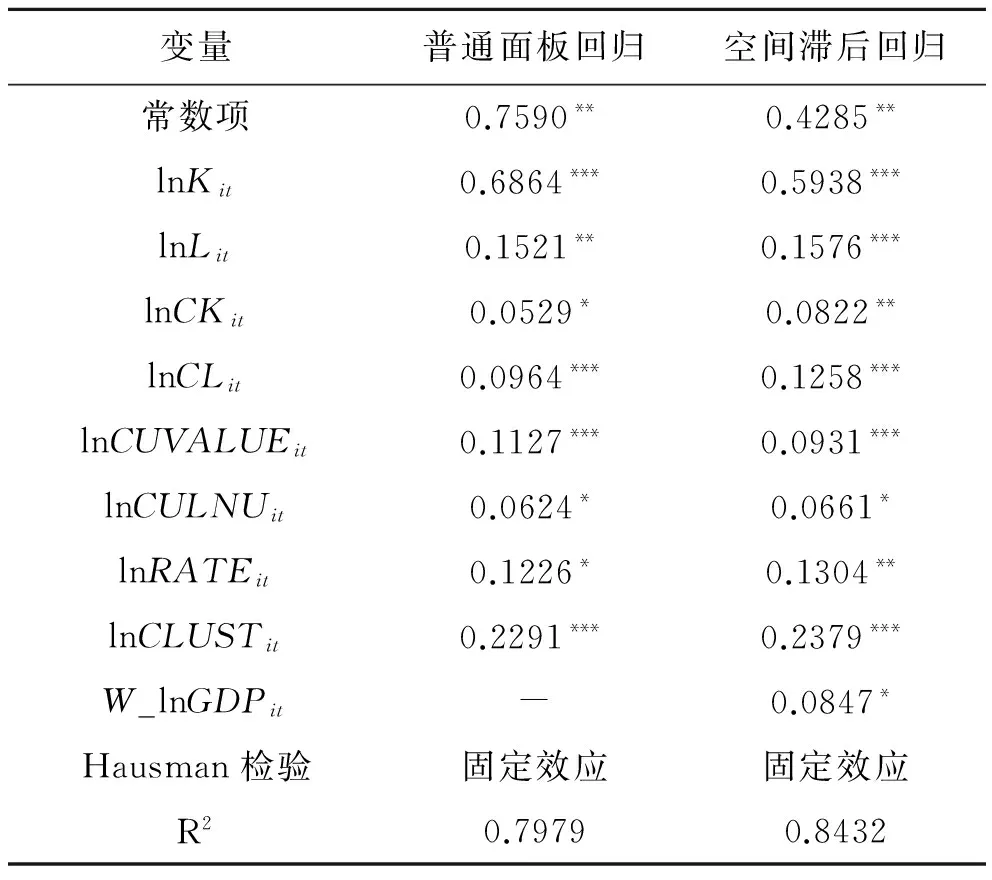

表4同时报告了不考虑空间相关性的普通面板数据固定效应模型回归结果(利用OLS方法回归)和空间面板滞后固定效应模型回归结果(利用极大似然估计方法回归),对比两个模型的结果可以发现:在考虑空间相关性之后,R2的值提高到了0.84,表明考虑空间相关性在一定程度上提高了模型的拟合优度,提高了模型的解释力。从各个系数的显著性来说,考虑了空间相关性之后,各个系数的显著性均有所提高。而且在空间滞后固定效应模型中,自回归项(W_lnGDPit)的系数估计值为正,且通过了10%水平下的显著性检验,这说明31省区之间的文化产业集聚确实存在较强的正向影响关系,具体来看:

表3 拉格朗日乘子检验结果

注:*、**、***分别代表10%、5%、1%的水平下显著。

表4 文化产业集聚对区域经济增长影响的估计结果

注:*、**、***分别代表10%、5%、1%的水平下显著。

(1)文化产业中劳动要素(lnCLit)对经济增长的推动力大于资本要素(lnCKit)。从具体的系数来看,文化产业资本要素的系数为0.0822,而文化产业劳动要素的系数为0.15,这说明对于文化产业这种知识密集型产业而言,是人力资本要素而不是资本要素成为了推动文化产业发展和区域经济增长的主要动力,文化产业中的劳动力数量每增加1%,可以推动地区GDP增加0.12%。

(2)考虑空间相关性后文化产业的市场规模效应(lnCUVALUEit)变小。从文化产业集聚带来的各个效应来看,市场规模效应较为明显,其系数为0.0931,表明文化产业市场规模每提高1%,可以促进地区GDP提高0.0931%,相比于未考虑空间相关性的普通面板回归时的系数0.1127降低了,这说明在考虑空间相关性之后,各个地区的市场规模不再是分割的个体,各个地区的彼此影响加深,不仅本地市场规模增加会促进相关企业发展,随着交通便捷化和电子商务的快速发展,邻近地区乃至全国范围内的文化产业市场规模的发展对本地区的文化企业同样会产生促进作用,从而削弱了本地市场规模的作用。

(3)文化产业的专业化分工效应(lnCULNUit)稳定。无论是否考虑空间相关性,文化产业集聚的专业化分工效应对地区经济增长都有显著影响,且系数基本一致,这说明专业化分工效应作用较为稳定且具有较明显的区域性,这对于各地区积极推动本地文化企业实现外部规模经济和内部范围经济具有积极意义。

(4)文化产业的结构优化(lnRATEit)作用明显。文化产业集聚带来的区域产业结构优化对于经济增长影响较大,其系数为0.1304,说明产业结构每改善1%,可以带来地区GDP增加0.13%。

(5)无论是否考虑空间相关性,文化产业集聚水平(lnCLUSTit)对经济增长的影响基本保持稳定。文化产业集聚程度每提高1%,可以使GDP增长约0.23%,这表明文化产业集聚对区域经济增长存在明显且相对稳定的作用。

三、结论与启示

本文利用2005-2010年全国31个省区的面板数据,基于空间计量的方法研究了文化产业集聚对区域经济增长的影响。研究表明:(1)我国文化产业集聚水平逐年提高,但东西部差距在逐年扩大。从2005-2010年我国文化产业区位熵指数来看,我国文化产业集聚表现为逐年提高的趋势,但是从区域差别来看,北京、上海、广东等地文化产业集聚程度和发展速度均远远高于中西部地区。(2)我国文化产业集聚具有较强的空间相关性,从集聚的特性来看,我国文化产业在东部沿海省份特别是珠三角、长三角和环渤海地区表现为高密度集聚,而其余地区仍是低密度集聚,并且其集聚类型多表现为“高-高”、“低-低”类型,东部以“高-高”集聚类型为主,而西部以“低-低”类型为主。(3)文化产业集聚对区域经济增长推动作用明显。具体来看,在考虑了空间相关性之后,市场规模效应下降,而专业化分工效应和产业结构效应得到增强。

本文研究对于我国通过发展文化产业促进区域经济增长具有以下启示:

1.文化产业发展需要突出区域性和差异性。在发展文化产业时,由于我国各地区经济发展水平和技术、人力等资源具有较强的区域差异,因此各地区首先需要制定正确的产业发展路径。东部地区具有发达的经济、充足的融资平台、丰富的人力资源和先进的信息技术,因此在文化产业发展路径上,应当设定较高的起点,大力发展品牌、加强设计、提高管理、增强知识产权,占据价值链高端;而中西部地区虽然经济水平相对落后,但是具有丰富的历史、地理、人文资源,因此在发展文化产业上应当突出重点,形成品牌。

2.加强文化产业的集群发展,发挥其规模效应。当前我国文化产业园和集聚区的建设才刚刚起步,集聚优势和核心竞争力仍然不强,未来我国文化产业的发展应该以成立文化产业园区为契机,通过以下四个方面促进企业尽快产生规模、产生竞争力和效益,以形成更大的向心力:(1)政府通过在土地价格、项目申报、财政补贴、税收优惠等方面给予充分的优先考虑和支持来吸引更多和知名文化企业的入住。(2)对于龙头企业和上规模的企业,在用地指标和相关政策上可以给予进一步优惠。(3)完善投融资机制,鼓励民间资本和战略资本进入文化产业领域,从而形成多元化的投融资机制,以鼓励竞争、提高创新能力。(4)各地区特别是中西部地区,要加大招商引资的力度,保障重点项目建设和集聚核心的形成。

3.改善文化企业组织形态,实现集中与创新的结合。对于文化产业而言,产业链前端和产业链后端对于企业组织形态的要求是不同的:产业链前端的核心是创意和创新,充分的市场竞争和公平的环境是其发展的土壤;产业链后端的核心是文化产品的制作与传播,品牌宣传、高技术打造和大规模的投资是行业竞争力的保障。因此,在推动文化产业实现区域集聚的过程中,政府应当为文化产业前端的原创创造公平的市场环境,鼓励竞争和创新;同时,应当培育重点企业和龙头企业,政府要为龙头企业的投资、发展、开拓市场提供充分的融资支持、技术支持和制度支持,促进企业快速形成竞争力和影响力。

4.培养创意人才和管理人才,为文化产业集聚提供智力支持。创意人才和管理人才对于文化企业而言是核心生产要素,创意人才的优良和多寡,直接决定了企业的生产和发展,因此,人力资本丰富的北京、上海和广东,就成为了我国文化产业集聚的核心,其他地区要提高本地文化产业园区的吸引力,就必须为企业发展培养高质量的创意人才和管理人才。一是推动本地高校进行文化产业新兴专业的设置;二是推动企业与科研机构、高校的合作,促进产学研的结合;三是提供就业、培训、住房、社保等鼓励政策,吸引东部和国外的创意人才。

[1] GRECO A N. The Impact of Horizontal Mergers and Acquisitions on Corporate Concentration in the US Book Publishing Industry:1989-1994[J]. Journal of Media Economics, 1999, 12(3):165-180.

[2] GARCIA M I,FERNANDEZ Y,ZOFIO J L. The Economic Dimension of the Culture and Leisure Industry in Spain:National, Sectoral and Regional Analysis[J]. Journal of Cultural Economics, 2003, 27(1):9-30.

[3] SCOTT A J. The Cultural Economy of Cities:Essays on the Geography of Image-producing Industries[M]. London:Sage, 2000:50-65.

[4] POWER D. Cultural Industries in Sweden:An Assessment of Their Place in the Swedish Economy[J].Economic Geography, 2002, 78( 2) :103-127.

[5] SCOTT A J. Cultural-products Industries and Urban Economic Development Prospects for Growth and Market Contestation in Global Context[J]. Urban Affairs Review, 2004, 39(4):461-490.

[6] 王明峰.文化产业政策与城市发展:欧洲的经验和启示[J].城市与文化,2001(4):11-15.

[7] 王婧.产业集群视角下的文化产业与区域经济增长[J].统计与决策,2008(2):111-114.

[8] 陈石清,李健健.文化产业发展对地区经济增长影响的实证分析[J].财经理论与实践,2010(11):99-101.

[9] 刘立云,雷宏振.产业集群视角下的文化产业与区域经济增长[J].东岳论丛,2010(3):88-98.

[10] 任英华,邱碧槐.现代服务业空间集聚特征分析:以湖南省为例[J].经济地理,2010(3):22-24.

[11] 雷宏振,邵鹏,潘龙梅.中国文化产业集聚度测算及其分布特征研究[J].经济经纬,2012(1):42-46.

[12] 张军,吴桂英.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(4):21-31.

(责任编辑:张丛)

TheEffectsofCulturalIndustrialAgglomerationonRegionalEconomicGrowthBasedontheSpatialEconometricMethod

CAO Qingfeng1, WANG Jiating2, YANG Ting2

(1.Institute of Urban and Regional Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China;2.Research Center of China Urban and Regional Economies, Nankai University , Tianjin 300071,China)

Using 31 provinces′ panel data of China, this paper carries out an empirical research on the effects of cultural industrial agglomeration on regional economic growth based on the spatial econometric method. This paper measures the level of the cultural industrial agglomeration using the Industry Concentration Index and Location Quotient Index and then analyzes the spatial correlation of the cultural industrial agglomeration based on the Moran′s I Index. The results show there exits significant regional differences and spatial correlations in China cultural industrial agglomeration and the cultural industrial agglomeration promotes regional economic growth significantly. In addition, after considering the spatial correlations, the effects of the market scale are weakened while the effects of the specialization and industrial structure are strengthened.

cultural industrial agglomeration; regional economic growth; Industry ConcentrationIndex; Location Quotient Index; Moran′s I Index

2013-11-20

教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790147)

曹清峰(1988- ),男,山东诸城人,南开大学城市与区域经济研究所博士研究生;王家庭(1974- ),男,山东诸城人,南开大学中国城市与区域经济研究中心副教授;杨庭(1988- ),男,四川旺苍人,南开大学中国城市与区域经济研究中心硕士研究生。

F269.23

A

1008-245X(2014)05-0051-07