基于“边缘城市”理论的青岛高新区研究

阎 婫,齐 飞

(青岛理工大学建筑学院,山东青岛266520)

1 “边缘城市”和高新区的概念阐释

1.1 “边缘城市”

“边缘城市”(Edgecity)是指随着消费和工作迁离传统的核心城市,而在大城市边缘形成的新的相对独立的人口经济集聚区,它是美国郊区化进程进入20世纪70年代后出现的名词。在美国及西欧,有研究认为当今城市化在性质上已步入与过去传统郊区化不同的新阶段:随着交通工具和网络技术的发展,高级住宅和办公楼在郊区快速发展,郊区产业高度化集聚,城市功能多元,逐步演变为具有相对独立性的边缘城市。

在西方从20世纪70年代开始,许多大公司将自己的总部迁往郊区城市,新兴产业在郊区兴起,大规模的商业服务也落户于郊区,具有完善城市功能的中心区域在郊区形成。20世纪80年代后,高新技术的发展,把更多的资本、技术带往郊区,加速了郊区的开发力度,许多美国郊区的城市化中心由此而成为具有复合城市功能的“边缘城市”[1]。

1.2 高新技术产业开发区

我国的高新技术产业开发区(简称高新区)是以知识和技术密集为依托,以开发高新技术和开拓新兴产业为目标,促进科研、教育与生产相结合,推动科学技术与经济社会协调发展的综合基地,其实质就是知识产业密集区和技术产业密集区。高新区的建立必须具备国家科委《关于国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》中规定的条件,认定工作由省、区、直辖市、计划单列市的科学技术委员会主管。

我国高新区是从20世纪80年代中后期开始逐步探索建设的,其发展大致可以分为三个时期:从1983年~1988年为孕育期,国家先建立了13个经济技术开发区,为高新区建设进行了有益的尝试,并于1985年7月,中国科学院和深圳市人民政府联合创办了我国第一个高新区——深圳高科技园区;从1988年~1992年为诞生和成型期,1988年5月,国务院批准建立北京市新技术产业开发试验区,并制定了有关试验区的18条优惠政策,从而奠定了我国高新区发展的基础;1992年至今为我国高新区的壮大期,形式出现多样化[2],青岛高新技术产业开发区胶州湾北部园区(以下简称青岛高新区北部园区)就产生于这个时期。据统计,截至2012年9月国家高新区总数达到105家。

2 基于“边缘城市”理论的青岛高新区北部园区研究

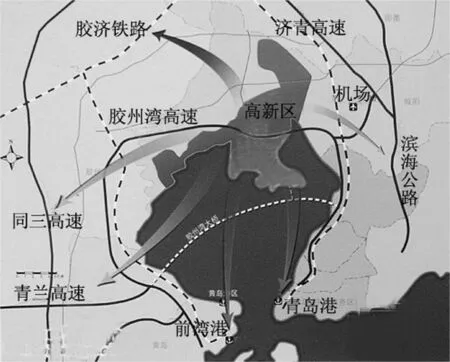

2007年12月,青岛市委、市政府作出了规划建设青岛高新技术产业开发区胶州湾北部园区的重大决定,利用胶州湾北部盐田改造建设高新区,使之成为全市体制机制创新的先行区、高新技术产业的集聚区、生态文明的示范区。2008年5月12日,青岛高新区北部园区正式开工建设,拉开了青岛“环湾保护、拥湾发展”的序幕(图1)。

图1 青岛高新区交通和区位

2.1 交通和区位

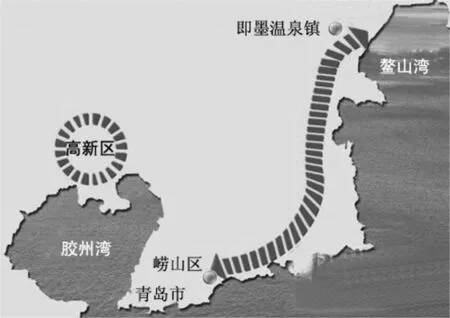

首次提出“边缘城市”理论的美国华盛顿邮报的记者高尔(Joel Garreaul)提到边缘城市一个重要特点就是“配备机场和高速公路,飞机和小汽车作为主要对外交通手段”[3]。美国“边缘城市”往往位于城市建成区边缘主干道交汇处或郊区高速公路交汇处,可见便利通达的交通是保证城市经济活动的首要条件。青岛高新区北部园区位居胶州湾北部,南接青岛港,北靠内陆,周边交通便利,其制定的规划是以建立胶州湾北部新城的视角,构建一体化的区域交通枢纽体系,实现快捷、高效的城市运营效率,发挥交通对城市空间结构的引导和带动作用,推动城市空间格局的形成。机场、高速公路、国道、城市快速路、铁路(规划)、地铁轻轨(规划)等交通方式有机衔接,有力保证了青岛高新区北部园区作为山东半岛蓝色经济核心区建设(图2)和青岛“环湾保护、拥湾发展”战略实施的重要环节,也为“边缘城市”的发展提供了便捷的交通条件。

图2 青岛高新区是山东半岛蓝色硅谷的核心区

2.2 占地和人口规模

城市只有达到一定的规模,产业和人口的需求才能超过相关配套服务设施的最低门槛并使这些配套服务设施发挥规模效益[4]。青岛高新区北部园区总面积为63.44 km2,除去河流、湿地、蓄洪区外,可建设用地面积约47 km2,规划2013年近期人口规模约18×104人,2020年中期人口规模约30×104人,2020年以后远期人口规模约35×104人。除了依托青岛市区外,城阳、即墨、胶州、莱西、平度市的社会经济发展迅速,是胶州湾北部地区的强大后盾,直接为高新区的开发建设提供部分人力和物质资源[5]。因此青岛高新区北部园区的区位和规模对整个区域的产业和人口集聚力强,能够促进生产要素集中和资源优化配置,促使人流、物流、资金流、信息流的交融集中,具备“边缘城市”建设的有利条件。

2.3 用地比例和布局模式

各类用地比例的合理分配是评价高新区成为“边缘城市”的重要表征。青岛高新区北部园区的用地被严格锁定在三个“三分之一”上,即生态绿化用地三分之一,商住用地三分之一,高新技术产业用地三分之一。并以规划的形式确定下来,作为区域发展的用地方针。生活、生态与生产“三生”并重,可见高新区不仅仅是分担青岛市的局部城市职能,如工业加工区或居住区,而是要建立一个稳定的自我依赖的完整社会服务系统,成为相对独立的综合性“边缘城市”。

青岛高新区北部园区的空间格局是“一核、两带、四岛群、多园区”(图3),依托盐田水系整治和生态安全要求,以快速交通和生态网络为纽带,保留大沽河口湿地、中部湿地和羊毛沟作为生态间隔,形成东、中、西三片区。结合三片区土地利用现状和生态肌理特征,按照紧凑布局理念,考虑就近工作和居住的需要,细化形成多个城市功能组团[5]。每个组团均作为功能复合体,依托水系、公共绿地等景观资源,采取内核、圈层的布局模式,有机融合办公—科研—商服—居住—产业功能。

图3 “一核、两带、四岛群、多园区”的空间格局

2.4 产业结构和产值

高尔(Joel Garreaul)指出:“新兴及成长迅速的企业,尤其是高科技企业的创立,是边缘城市出现的标志之一”[3]。青岛高新区北部园区按照蓝色、高端、新兴的要求构造以高新技术产业、服务外包产业为主的产业结构,深化投融资体制,创新融资平台,积极引进社会资本以BOT、BT等多种方式直接参与开发建设,在2011年,实现总收入110.7亿元,2012年上半年,实现总收入72亿元。在基础设施建设上,累计完成投资121.5亿元,平整土地34 km2、新建道路130 km、敷设综合管沟50 km、完成道路绿化180×104m2、整治水系景观550×104m2。“边缘城市”的构建日益成熟。

2.5 环境和生态保护

高尔(Joel Garreaul)总结的美国边缘城市的特点之一就是:“现代化办公楼分散于绿色自然环境之中,……多数居民居住在由绿色草坪环绕的别墅型住宅中”[3]。可见环境在新城建设的重要性。青岛高新区北部园区为了彰显“水绕岛城、绿网环湾”的风貌特色,通过构建结构清晰、体系完善、特色鲜明的水系、道路骨架和绿化景观系统,塑造与区域自然环境协调统一的生态框架。高新区的开发建设以严格的生态保护为底线,最大限度地发挥“边缘城市”的生态绿核对主城区青岛市的生态影响作用(图4)。

图4 多中心的湿地岛链构架

3 结束语

青岛高新区北部园区基本上能够代表当前我国高新区建设的标准模式。从以上分析不难看出,我国高新区在交通 区位、用地比例、产业结构和环境保护等方面具有西方“边缘城市”的相似特征。但由于城市产生的原因、发展的阶段性等差异,又带有显著的中国色彩。我国大城市的“边缘城市”建设,往往是同高新技术产业开发区紧密联系在一起的。面对城市发展的新趋势,大多数城市要转变城市空间结构,以高新区为依托建设新城是必须的也是可行的选择,这样独具我国特色的“边缘城市”便应运而生。

国外的“边缘城市”理论和实践都比较成熟,我们完全可以借鉴其先进的经验,为我国高新区建设提供有益的指导。而且经过20多年发展,高新区已经基本跳出了“承担开发建设、产业发展的科技工业园”这个单一属性。日益向集科技、经济、社会人文、资源环境等于一体的现代高科技社区或现代知识经济社区迈进。这更加促进了全新类型的具有我国特性的“边缘城市”的发展。

因此,高新区是独具我国特色的“边缘城市”发展模式之一。“高新区最终将是一座全方位条件全面优化的美丽新城,是一种现代化的新型社会形态”[6]。

(图表来源:插图均来源于青岛国家高新技术产业开发区网站, http://www.qdhitech.gov.cn/)

[1] 罗高波.美国住宅郊区化对中国城市空间发展的启示[J].北京房地产,2004,(7)

[2] 赵子健.高新技术产业开发区发展方向与规划布局研究[D].天津大学,2004

[3] JOEL G.Edge city:life on the new frontier[M].New York:Doubleday.1991

[4] 程慧,刘玉亭,何深静.开发区导向的中国特色“边缘城市”的发展[J].城市规划学刊,2012,(6):50-57

[5] 青岛高新技术产业新城区总体规划[S].2008

[6] 董碧娟.高新区内涵应进一步丰富[N]. 经济日报, 2012-07-16(3)