78例多节段严重腰椎管狭窄症两种手术方式总结

李亮 于宗 牛涛

78例多节段严重腰椎管狭窄症两种手术方式总结

李亮 于宗 牛涛

目的 探讨全椎板减压并融合内固定术和椎板间隙减压结合椎弓根螺钉内固定术治疗的疗效。方法 78例多节段严重腰椎管狭窄症患者随机分为两组, A组42例采用椎板间隙减压结合椎弓根螺钉固定术;B组36例行全椎板减压植骨融合内固定术。比较疗效。结果 术后6个月内近期手术效果, 两组差异无统计学意义(P>0.05)。术后12个月, A组在JOA评分、腿痛VAS评分优于B组。术后24个月JOA、腰痛及腿痛VAS评分A组优于B组。表明A组病例的远期手术效果优于B组, 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 椎板间隙减压结合椎弓根螺钉内固定治疗多节段严重椎管狭窄症效果良好, 值得临床推广。

腰椎管狭窄症;椎弓根螺钉固定;椎板间隙减压

腰椎管狭窄症是骨科临床常见疾病, 多为中老年患者,给患者工作、生活、学习造成极大不便和痛苦。现在临床手术治疗腰椎管狭窄症多采用全椎板减压并融合内固定[1], 手术效果肯定, 但对于多节段出现腰椎管狭窄患者, 手术内固定融合范围大, 造成患者腰椎活动度下降, 术后患者腰椎退变加快, 且手术内固定费用高昂, 使患者无法承受。手术患者出现瘢痕粘连, 造成医源性腰椎管狭窄几率增大, 影响患者术后远期疗效。作者2007年11月~2012年2月应用椎板间隙减压结合椎弓根螺钉内固定治疗多节段严重腰椎管狭窄症, 根据第二军医大学长征医院骨科贾连顺教授腰椎不稳定判断标准, 术前检查腰椎动力位片确定融合内固定节段, 经临床观察, 近远期效果良好, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院收治的多节段严重腰椎管狭症患者78例作为研究对象。A组42例采用椎板间隙减压结合椎弓根螺钉固定手术方式, 其中男24例, 女18例。2个狭窄节段22例, 年龄48~76岁, 平均年龄58岁。3个狭窄节段16例, 4个狭窄节段4例, 共108个腰椎病变狭窄节段。单纯行椎板间隙减压46个节段, 减压并植骨融合内固定62个节段(椎间融合内固定36个节段, 后外侧植骨融合内固定26个节段)。B组36例行全椎板减压植骨融合内固定术, 男19例, 女17例, 年龄52~74岁, 平均年龄56岁。2个病变狭窄节段18例, 3个病变狭窄节段17例, 4个病变狭窄节段1例, 共91个病变节段。其中42个减压节段行椎间植骨融合内固定, 49个节段行后外侧植骨融合内固定。

1.2 手术方法

1.2.1 A组 采用气管插管全身麻醉, 患者俯卧位。病变节段腰后路正中切口, 暴露病变节段椎板及两侧横突及关节突。腰椎稳定病变节段切除棘上、棘间韧带, 自椎板间隙入路, 切除上下椎少部椎板内板及之间黄韧带。暴露椎管, 自两侧关节突成45°打入, 切除部分增生内聚关节突, 扩大神经根管。对于患者椎管狭窄合并腰椎失稳节段, 行椎弓根螺钉固定, 可根据手术需要采用椎板间隙减压或全椎板切除减压,植骨采用椎间隙或者后外侧植骨融合。

1.2.2 B组 采用气管插管全身麻醉, 患者俯卧位。病变节段腰后路正中切口, 暴露病变节段椎板及两侧横突及关节突。病变节段均行全椎板切除, 并扩大神经根管减压。对于前方有较大椎间盘突出压迫硬膜囊及神经根的病变节段, 牵开硬膜囊及神经根, 行椎间盘切除, 并行椎间植骨融合。对于无明显椎间盘突出节段, 行腰椎后外侧横突间植骨融合。手术操作中切除骨质修剪后用作植骨融合。关闭切口, 将棘上韧带原位缝合, 切口内置引流管。

1.3 疗效评定 记录患者术前及随访时病情变化。临床疗效采用JOA评估方法评定, 腰痛和腿痛采用VAS评分法。收集患者对手术疗效的主观满意度及评价。随访时拍摄腰椎X线片, 观察患者腰椎稳定性和退变情况及植骨融合情况。

1.4 统计学方法 应用SPSS10.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)形式表示, 实施t检验;计数资料以率(%)形式表示, 实施χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

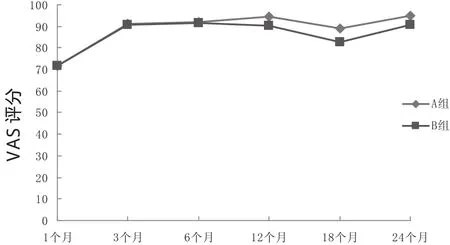

术后1、3、6个月各评价结果差异无统计学意义(P<0.05)。术后12个月JOA及腿痛VAS评分A组优于B组, P<0.05。术后18个月JOA及腿痛VAS评分A组优于B组, P<0.05。术后24个月JOA、腰痛及腿痛VAS评分A组优于B组, P<0.05。见图1, 图2, 图3。

图1 JOA评分

图2 腰痛VAS评分

图3 腿痛VAS评分

3 讨论

腰椎板间隙减压保留部分椎板, 可有效预防医源性腰椎管狭窄并发症的发生[2]。腰椎后路椎板间隙减压术式, 既能达到手术充分减压目的, 又能保留大部分椎板, 使腰椎管后部结构保存基本完整性。保留椎板骨性结构能阻挡腰椎管外肌肉、筋膜、瘢痕等软组织与椎管内硬膜接触, 难以形成瘢痕粘连压迫硬膜囊造成椎管狭窄。避免了全椎板减压造成的患者腰椎管后部结构完全破坏, 术后远期出现腰椎后路瘢痕形成, 并嵌入椎管造成医源性椎管狭窄症, 影响患者远期疗效。

腰椎板间隙减压是一种对脊柱后结构损伤小, 保留后结构完整性的手术方式, 而且腰椎板间隙入路可以达到充分减压的目的。手术应严格掌握适应证, 对于失稳病变节段必须一期内固定融合, 避免术后因失稳引起的顽固性腰痛, 影响手术治疗效果。根据影像学检查可以明确诊断腰椎失稳节段,作者的经验是根据 X线片加核磁共振可以更准确判断腰椎失稳节段。判断标准[3]:①有临床症状表现反复急性发作且持续时间短暂的局限性的下腰痛。②动力性摄片阳性所见:腰椎椎体间相对水平移位在屈伸侧位片上>3 mm及在侧弯正位片上移位>2 mm时, 对腰骶关节的判定增大1 mm。角度位移在屈伸侧位片上>10°。退变滑脱>1°, 侧弯>20°[4]。③椎体间隙变窄及椎体水平牵引骨赘。④核磁共振T2加权像, 以Thomson分级方法将DD分为5级, 3级以上失稳;以Grogan分级方法将OA分为4级, 3级以上失稳[5,6]。椎板间隙减压结合椎弓根固定融合手术是治疗多节段严重腰椎管狭窄的一种良好的手术方式。

尽管椎板间隙减压结合椎弓根固定融合手术在治疗多节段严重腰椎管狭窄方面取得了良好术后效果, 但仍需要进一步观察。远期固定融合节段邻近节段的退变情况尚未明确,应进行更长期的随诊观察。手术取得了良好的治疗效果, 但仍有一少部分患者效果欠佳, 考虑还是与手术对于脊柱结构的破坏、融合固定带来的腰椎运动节段的丧失、腰背肌功能的损害有关。

应用X线片结合MR评价判断腰椎稳定性更准确, 且MR可以很好的评价椎间盘及小关节的退变情况;椎板间隙减压结合椎弓根固定手术可以达到充分减压的目的, 并且可最大限度保留腰椎管完整性, 短节段融合固定保留了更多腰椎运动节段, 有效预防术后远期出现腰椎管后路瘢痕粘连造成的医源性椎管狭窄, 减缓腰椎退变, 术后远期效果更好,并可降低耗材使用, 降低手术费用、减轻患者经济负担。

[1] 尚宝生, 程延.全椎板减压植骨钉棒固定治疗腰椎管狭窄症.实用骨科杂志, 2001(9):164-165.

[2] 李武军.椎板开窗潜挖式椎管扩大术治疗椎管狭窄症临床分析.中国实用神经疾病杂志, 2012(21):78.

[3] 徐宏兵, 孙太长, 文良元, 等.65岁以上老年人腰椎管狭窄症手术治疗的临床分析.中华老年医学杂志, 2006, 25(7):42.

[4] 贾连顺, 现代脊柱外科学.北京:人民军医出版社, 2007(12): 885-894.

[5] Atsushi Fujiwara, Tea-Hong Lim, Howard SAN, et al.The Effect of Disc Degeneration and Facet Jiont Osteoarthritis on the Segmental Flexibility of the Lumbar.Spine, 2000, 25(23):3036-3044.

[6] 黎一兵, 雷俊奇, 郝定均, 等.腰椎间盘MRI信号与节段不稳定关系的临床研究.陕西医学杂志, 2012(8):36.

2014-05-26]

266109 山东省青岛市城阳区人民医院脊柱关节外科(李亮 牛涛);山东省青岛市城阳区流亭街道卫生院(于宗)