试论移难民与大生产运动

——以抗战时期陕甘宁边区为中心的考察

汤春松

(江苏盐城市委党校,江苏 盐城 224001)

抗日战争时期,中国共产党在陕甘宁边区和各抗日根据地先后发动了大生产运动,不仅帮助敌后抗日军民克服了极端物质困难,改善了生活,还为最终夺取抗日战争胜利乃至解放全中国奠定了物质基础和群众基础。毛泽东曾在《论军队生产自给,兼论整风和生产两大运动的重要性》一文中,这样高度评价大生产运动的重大历史意义,整风运动和生产运动,“曾经分别地在精神生活方面和物质生活方面起了和正在起着决定性的作用”,[1]1107并把大生产运动作为当时整个革命链条中的两个关键环子之一。因而,大生产运动历来是学术界研究的热点,然而不少学者在论及大生产运动的缘起时,多以部队机关学校为主体,却忽视了移难民*边区政府颁布《陕甘宁边区优待移民难民垦荒条例》,凡移入边区或垦区居住从事垦荒者,均称为移难民。参见陕西省档案馆、陕西省社会科学院编《陕甘宁边区政府文件选编》(第7辑),档案出版社1988年版。这个重要群体。本文拟以陕甘宁边区为中心,深入探究移难民的救济安置与大生产运动之间的互动关系,这不仅对于正确认识中共在移难民救济安置中的历史贡献具有重要的史学价值,而且对于当代救济受灾民众也具有一定的参考价值。

一、难民贫民增多与经费的窘绌

边区地处西北黄土高原,地高气寒,自然灾害频繁,素有“三年一旱、五年再旱”之说,有时又多遭水患,且地广人稀,劳动力缺乏,这些都是造成边区经济发展相对落后的自然因素。革命以前,又受到军阀、地主等封建势力和帝国主义的残酷剥削和压迫,农民“生产的粮食除了50%以上必须当做地租交给地主以外,还须以一部分当做各种捐税交给军阀和官僚。有的还要以一部分当做利息支付高利贷资本家。”[2]138“苛捐杂税达80多种,利息每月每元高到一角五分。农民终岁所入,不够完纳粮、捐、息;加上灾荒连年,农民只有卖身卖子女或者冻饿死”[3]64,这样,绝大多数民众就经常处在饥寒交迫的境地。

革命以后,土地收归农民耕种,苛捐杂税一律取消,工人实行八小时工作制,人民生活有了很大的改善。然而,“农民并不就得到喘息,连年的反围剿,忙于打仗,不能生产;敌人入侵,又总是放火抢粮抢牲畜,企图以饿冻扼死我们,”以及经济封锁和劳动力的缺乏,[3]64致使一般的民众生活的改善仍然不够,部分贫民生活非常艰苦,需要赈济。1937年4月,在财政非常困难的情况下,苏维埃中央政府仍发起了救济红属难民运动,拿出2万元来救济红属工作人员家属和难民。[4]24

除了这部分贫民外,边区内地少人多区域的人民,因缺乏土地自愿或经政府动员向有荒地的地区迁移,也是移难民的重要来源之一。根据西北局1945年1月调查,边区若按本来界线土地面积为126820平方公里,西安事变后被国民党军侵占了34110平方公里,实际土地面积是92710平方公里。其中延属分区23234平方公里,绥德分区10997平方公里,陇东分区25391平方公里,关中分区7169平方公里,三边分区25919平方公里。边区的总人口根据1944年3月民政厅统计数字是1424786人,其中延属分区374297人,绥德分区521552人,陇东分区262184人,关中分区121200人,三边分区145553人。根据以上计算,边区人口的密度是每平方公里15.2人(当时全国人口密度39.54人,陕西省人口密度60.5人)。绥德分区每平方公里达47.4人,关中分区为16.5人,延属分区为16人,陇东分区只有10.3人,三边分区则少到5.4人。[5]7-8显而易见,边区人口和土地的分布是不均衡的,所以人口少、耕地多的地区,就出现了大批荒地无人耕种。全边区可耕地约有3000余万亩,[5]11但是由于内战的破坏,生产下降,到1936年耕地面积仅为815万亩。[3]107也就是说,已耕地不及可耕地的30%。边区发动生产运动后,“农村的经济才逐渐的开始繁荣,在土地缺少的绥、米、横、榆等地人民,为了就地耕种,于是贫苦农民就向延安等有荒地的县份迁移。”[5]633

当然,当时边区移难民主要还是来自边区之外,比如沦陷区的人民,因不堪敌人压迫,而逃入边区居住;还有因在原地生活困难,或因天灾等影响无法生活,移入边区居住。全面抗战爆发后,特别是随着战事日趋紧张,广大沦陷地区的民众扶老携幼,奔走逃难,山西、绥远、西安等地的难民源源不断逃往边区。据统计,到1938年9月,逃入边区的“难民总数已达20200人左右”(不包括边区贫民1万余人),[4]66加之战势紧急,邻近区域的难民,继续流入。到1939年1月,“从山西、绥远以及冀、晋、豫各省流入边区之难民,前后为数在3万以上”[2]127。另外,边区附近的抗日军人家属,因在各地不能得到救济优待而逃入边区的人数也不少。例如,“从绥德、米脂、清涧等地逃入延安的,至今尚有300余人,在延长者440人,在延川者1082人,在安定者716户人口约3000左右,其他如关中、靖边、庆环各地方都有”[2]127。

在长期抗战的情况下,难民的数量还在大量增加。为了救济难民灾民,不使流离失所,1939年1月和4月,边区政府先后将难民救济工作写进了边区第一届参议会对陕甘宁边区政府工作报告的决议和边区抗战时期施政纲领。然而,“在地瘠民贫的边区,要救济大批的难民贫民,事实上是不能担负的。”[4]66

在内战停止不久,边区政府为了培养边区的人力物力,以作长期抗战的打算,实行休养民力的政策,尽量少取于民,财政收入极其有限。以救国公粮征收为例,1937年只征1万石,1938年也是1万石,1939年不过只征5万石。税也是很轻的,1938年只有27万元,1939年只有59万元。[6]31一切税收除了一次的统征外,都没有任何附加或重征。因此,边区人民的负担也就大大减轻了。

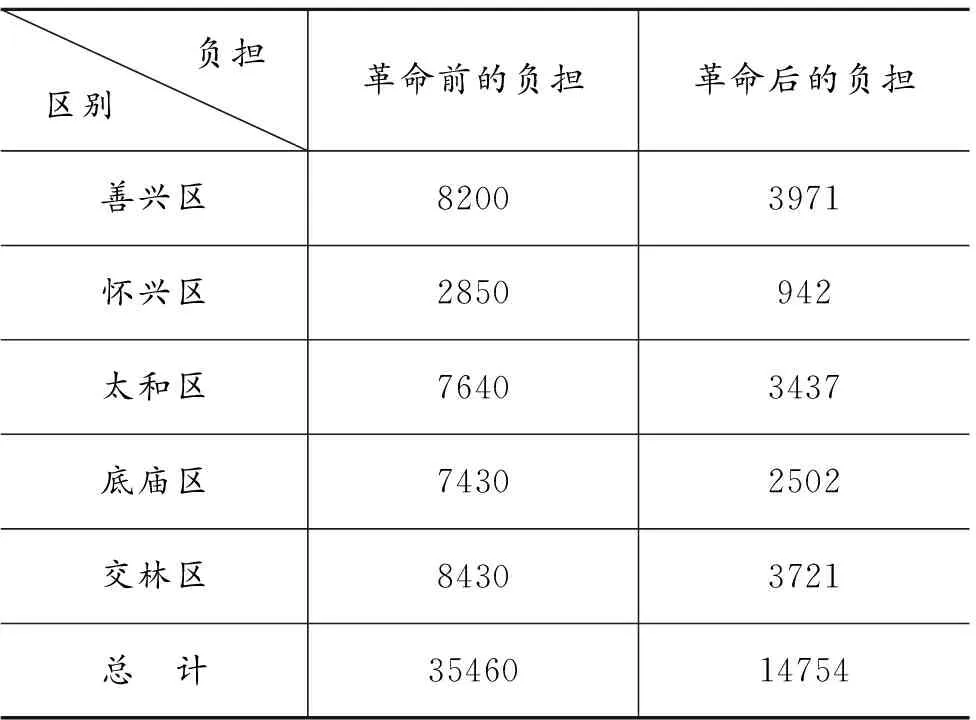

下面是新正县人民在革命前后负担比较表[2]141:(以元为单位)

负担区别 革命前的负担革命后的负担善兴区82003971怀兴区2850942太和区76403437底庙区74302502交林区84303721总 计3546014754

此表是1937年7月至1938年10月的统计,从这个表可以看出革命后,人民的负担比之革命前减少了一倍以上。因此,边区政府财政收入也就随之减少。难民救济工作,自然也就受到经费上的限制,要想全部用政府的财力来负担,在当时是不可能的。

对这些难民的救济,行政院赈济委员会1938年拨给边区赈款10万元,其中3万元作为急赈款项,其余7万元用来发展手工业生产及水利。甘肃省政府也曾拨交边区政府赈款16000余元。[2]127但是,难民数量太多,依靠拨款并不能彻底解决,边区政府本身经费又极窘绌,所以,不能不“依靠于广大群众,实行互助互济的办法来解决,……或者介绍到农村,在农民协助土地工具和粮食之下而参加生产,或者介绍到工厂中工作,或者介绍到机关工作,或者介绍到学校念书后再回到自己家乡参加抗战”。[2]127-128

事实上,在经费极其困难的情况下,单纯的救济办法是不彻底的,是临时的。要在救济过程中,防止“明天又没有饭吃与工作了”这种现象的发生,就必须组织移难民到生产事业中去。

二、优待移难民与组织的自流状态

1939年2月,中共中央在延安召开了生产动员大会,毛泽东发表了极其重要的讲话,提出:“饿死呢?解散呢?还是自己动手呢?饿死是没有一个人赞成的,解散也是没有一个人赞成的,还是自己动手吧!”[6]615在毛泽东“自己动手”的号召下,一场克服财政经济困难的生产运动迅速在全边区兴起。然而,从边区当时的实际情况来看,生产运动从一开始就存在着劳动力不足、耕地困难等诸多困难。“边区地旷人稀,有广大土地的地方,没有人去耕种,可是有些地方人口又很集中,缺乏土地耕种,比如在延安20里周围的地方,人口就有3万多,耕地无论如何是不够分配的。”[5]199在难民贫民不断增多、边区人口分布不均、劳动力缺乏的情况下,组织移难民参加生产发展国防经济,无疑是积极可取的办法。

为了吸收外来难民和贫民到边区来,使他们乐意在边区居住生产,边区政府从1940年开始颁布了一系列优待法令,规定救济移民生活与发展移民的各种具体办法。例如,1940年3月1日,边区政府颁布了《优待外来难民和贫民的决定》,规定给难民和贫民分配土地及房屋,并在二至五年内免缴土地税或救国公粮。不得强迫外来难民和贫农服兵役,强迫劳动服役等,给予同等的民主权利。[7]84-85但是,也有个别地区在执行决定过程中,存在“不给难民以安置,不发动人民互助和老户排挤难民等现象”。为此,1941年4月10日,边区政府又发布了《优待移民办法的布告》,对于给予土地、减免负担,调剂农具、籽种、食粮,以及公民权益等,作了明确规定。[7]142-1431942年2月6日,又颁布了《优待移民实施办法》,划定延安、甘泉、花池、志丹、靖边、富县、曲子等县为移民开垦区,各级政府须帮助移民取得荒地、熟地、窑洞或帮助介绍顾主;安家以后的移民,可向银行借取牛贷款,扩大生产。[8]211-212同年4月5日,又公布补充六条要项,规定不能自力耕种,但愿意雇人开垦或伙种者,也可领取土地,并可依据地权条例取得公荒公地的所有权。[9]26

除帮助解决迁移困难外,边区政府还给他们建立了难民新村,及时解决了难民的困难,“特别是1940年解决难民的吃粮,把影响扩大了。单是川口一区,就给难民调剂了300担粮,这样难民在1941年就来得多了。”[5]665据统计,1941年,“由边区外绥米一带迁入延安等县者,计8527户,27740人”。[6]405延安县首先注意到移民问题,帮助他们“经费计11080元,给予镢200把,锄头110把,铧1150页,耕牛426牛犋,土地12896亩,窑洞1939孔”。[6]405所以移居人民也最多,1941年移入延安县的难民3792户,11684人。[6]405

皖南事变后,由于日本侵略军的野蛮进攻和国民党的包围封锁,边区外援完全断绝,财政被迫急剧走上自给,1941、1942年成为边区抗战的最困难时期。所以,不少县区对于优待难民移民工作做得不好,只是让难民移民自流去干,在优待难民移民政策执行上出现了偏差,致使移民一度减少。例如:“移民与植棉,规定三年免收公粮,但实际又向移民‘欢迎’公粮,棉地也征收公粮一半;从外地买进的牲口,原规定第一年减少一定数目的公粮,也未实行;还有奖励生产条例也未完全实行。”[6]179有些老户,认为移难民来了对他们没有利,反而政府天天动员帮助移难民,就多方为难移难民,使这些离乡背井的出门人,就产生“人离乡贱”的思想,就不愿住下去了。尤其是,公粮增加与新收公草、羊子税及运公盐的影响,使农民和移难民生产情绪降低。1941年4月初,边区开始闹粮荒,只好“两次借粮、一次征购”,“个别地方如延安、富县、借粮有达八、九次的,扰民太甚。”[6]48秋收时,又提出“征收公粮20万石,公草2600万斤”。[6]481942年,仍征收公粮16万石,[4]400公草1600万斤[9]403。公粮公草公盐的增加,一定程度上挫伤了农民生产的积极性,1941、1942年“农民所扩大的耕地就只有60余万亩,仅占1939年的十分之六”,[5]179而且致使大量移民因怕负担而发生迁徙,“1942年移民只有2843户”,却“有3537户老户发生迁徙”。[5]179

因此,边区的移民工作,虽然从1940年起,就开始有了注意,但是“在1943年以前,只是局部地区注意移民,主要还是自流状态”[5]643。

三、奖励移民与边区生产的大进步

1942年12月,毛泽东在边区高干会上作了《经济问题与财政问题》的报告,严肃批评离开发展经济而单纯在财政收支问题上打主意的错误思想,和不注意动员人民帮助人民发展生产渡过困难而只注意向人民要东西的错误作风,提出了“发展经济,保障供给”的正确方针。还着重分析了边区农业发展的经验教训,指出“最近四年中耕地扩大235万亩,一个重要的原因是在于土地多的区域大批吸收了移民,增加了人口”,“移民是发展农业的条件之一”。[5]176依据毛泽东所作的报告,边区政府制定了1943年经济建设工作计划,拟全年增产细粮8万石,植棉15万亩,并计划大量吸收移民。[3]210-211

事实上,随着生产运动规模的不断扩大,劳动力的增加赶不上各种生产的需要,劳动力不足就成为制约大生产运动的主要因素。以延川县为例,“1943年要扩大植棉面积为4万亩,即比1942年增加12500余亩。延川全县人口不过6万,全劳动力(青壮年)不过1万,1万个全劳动力,过去与现在除少数二流子还没有参加生产外,差不多已被全部分配于种粮、驮盐、植棉、手工业及其他副业部分”。[5]625另外,除去棉田,“连已经垦荒的粮地在内,全县粮地达579485亩。再如果加上运输、工业及其他劳动力的耗费,全县劳动力的缺乏可以想见”。[5]629因此,如何积极解决劳动力不足的困难,这就成为当时边区政府最主要最基本的任务。

为此,边区政府当时采取了一系列调剂劳动力的办法,诸如奖励移民、劳动互助、动员妇女、动员“二流子”等办法。3月19日,边区政府公布了《陕甘宁边区优待移民难民垦荒条例》,条例对移难民进行了界定,规定无主的荒地,垦熟后即归垦者所有;有主的荒地,三年内免租,三年后按照租佃条例办理,地主不得任意收回土地;移难民还享有调剂熟地、种料、窑洞暂住、农贷帮助、救济、医疗等优待。6月24日,又发布了《巩固移民并准备大量移民条件》的命令。这些措施就为分清移难民和躲避负担的“滑头分子”,及时解决移难民生活上的困难,大量吸收移难民以及巩固移难民在边区长久居住提供了保证。

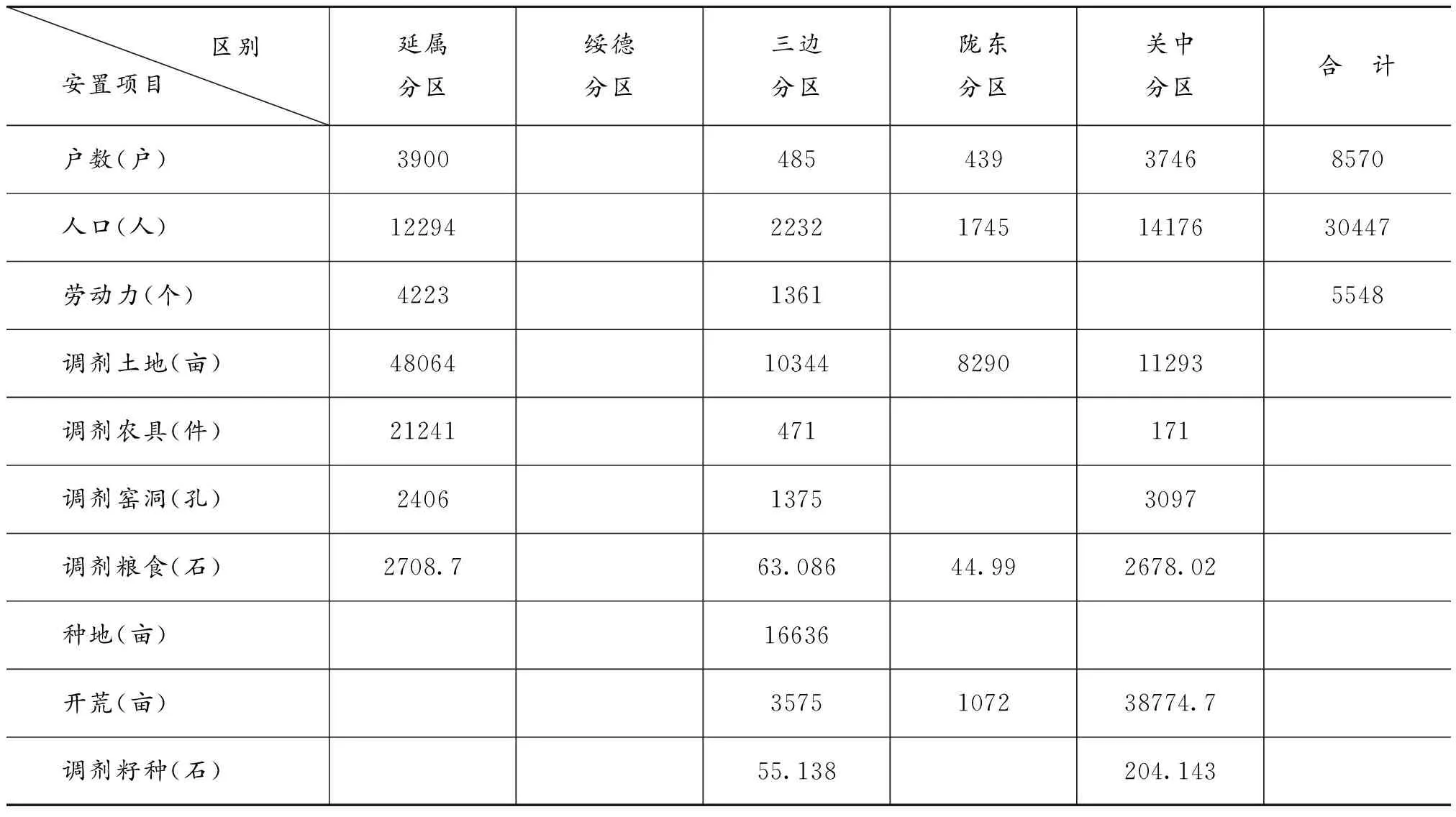

在边区各级政府和人民的帮助下,移难民取得了土地、窑洞、农具、籽种等生产生活必需品,并获得500万元贷款,[6]402从而为他们在边区创立家业创造了先决条件。(具体见下表:1943年边区安置移民情况。)

区别安置项目 延属分区绥德分区三边分区陇东分区关中分区合 计户数(户)390048543937468570人口(人)12294223217451417630447劳动力(个)422313615548调剂土地(亩)4806410344829011293调剂农具(件)21241471171调剂窑洞(孔)240613753097调剂粮食(石)2708.763.08644.992678.02种地(亩)16636开荒(亩)3575107238774.7调剂籽种(石)55.138204.143

资料来源:边府民政厅《四三年各专署经建总结材料》。注:绥德分区为移民迁出区。[6]402

由于边区大力号召安置移难民,对于移难民的帮助又更有计划,边区很快出现了移难民大量涌进的现象。1943年春耕前后,全边区就吸收了移难民8021户,计29030人,超过了以往任何一年的记录。[5]641边区1943全年移民共计9863户,约3万多人,达到了1941、1942两年的移民数量。[5]643除绥德分区为边区内部人民移居外,大部分移民均来自大后方不堪生活的穷苦人民与敌占区的灾民,其中劳动力有8800余个。[3]215

边区的人口和劳动力的急剧增加,极大地推动了生产运动的发展。据1943年2月22日《解放日报》社论《大量移民》报道,“五年来边区共扩大了240多万亩耕地,其中有200万亩是靠移、难民的力量开荒增加的。今年(1943)全边区要增产细粮8万石,60%的任务,仍然是要依靠移、难民去完成”。[5]6521944年1月,林伯渠在边区政府委员会第四次会议上所作的报告中,对1943年的大生产运动作了总结,他说1943年是生产运动大进步的一年,“农业,已由1940年耕地面积11742082亩,扩大为13387213亩,总产量184万石。原计划增产细粮8万石,实际达到16万石以上。”“植棉面积已由1940年的15177亩,扩大为150287亩”。[3]213为什么能够取得生产大进步?重要原因就是“贯彻了优待移难民的政策,增加了劳动力8800余个。在政府照顾与群众帮助之下,他们有可能安心生产,发挥其强大劳动力。”[3]215中共中央西北局调查研究室曾对1941、1942、1943三年移难民对边区生产所做的贡献作过估计,“在三年6万多移难民中约有18300多个劳动力,一个劳动力平均以耕种20亩地计,即可扩大耕地面积366000亩,每亩以平均收二斗粗粮计,每年即可收粮食73200石。这个数目的估计,不论耕地数量与收获量上,都还是较低的估计。”[5]644

1944、1945两年,边区政府又先后安置移难民26629和6200人,[6]400显然易见,这对边区的人口和劳动力又有了很大的增加。到1945年,边区“耕地面积扩大至15205553亩,较战前增长79.4%,植棉扩大至35万亩,较1943年增长270.6%”。[3]285周恩来曾说,“在陕甘宁边区搞生产的最高峰只有三年,即1943、1944、1945年”。[10]422而这几年恰好是移难民大量涌入边区的时期,据统计,“从1937-1945年边区各级政府共安置了移难民63850户,266619人”。[6]399毋庸置疑,移难民的大量涌入,弥补了边区劳动力的不足,对生产运动大进步起到了很大的促进作用。

四、余论

抗战爆发后,“从敌占区逃来边区的移难民甚多,而因国民党地区人民受到天灾人祸、压榨,不能生活逃来边区者亦属不少,还有近2万移民由绥德分区迁移南下者。”[6]399这些难民贫民为了寻求生计,成群结队地向陕甘宁边区迁移,对于经济发展相对落后的边区来说,救济安置这些难民贫民是极其困难的。边区政府在中共中央的领导下,积极探索切合实际的各种救济安置办法,实行以工代赈,组织移难民参加生产发展国防经济。1939年生产运动在全边区的发动,使边区的经济得到了迅速的恢复和发展,为移难民能够安居下来,发展生产创造了基本条件。

同时,大量移难民的到来,缓解了边区劳动力不足的困难。尤其是1942年边区高干会之后,边区各级政府正确执行毛泽东提出的“发展经济,保障供给”的方针,大量吸收外来移难民,迅速形成了移难民涌进边区的局面。这些移难民经政府安置后大部分参加了农业生产,为边区大生产运动的发展尤其是农业生产提供了劳动力保障。

尤为重要的是,在解决移难民困难过程中,中共赢得了民心,增强了抗战的力量,为争取抗战的胜利奠定了深厚的群众基础。对于这些难胞和贫民,边区政府一律优待,不但实行三年免交公粮,减少劳动负担,并从各方面给予积极的扶助,使他们都能参加生产,安居乐业。所以来边区的移难民在二、三年内就翻了身。“如河南难民陈长安1940年来边区到1943年打下的粮食就够两年吃,所以富县人民选他为老劳动英雄,刘喜1942年逃来边区三年粮食就吃不完了。”[6]403移难民在得到救助、渡过艰难中切身感受到中共领导下的边区政府对穷苦灾难民的同情和爱护,所以他们由衷地表示“八路军真是我们老百姓的军队”,要报答党的恩情。佳县李增正曾带领着70人的移民大队,唱着“太阳升,东方红,中国出了个毛泽东,他为人民谋生存,他是人民大救星。山川秀,天地平,毛主席领导陕甘宁,迎接移民开山林,咱们边区满地红”,[6]436从佳县唱到延安,歌颂中国共产党和人民领袖毛泽东领导穷苦百姓翻身的历史功绩。

参考文献:

[1]毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991.

[2]陕西省档案馆,陕西省社会科学院.陕甘宁边区政府文件选编(第1辑)[M].北京:档案出版社,1986.

[3]陕甘宁边区财政经济史编写组,陕西省档案馆.抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编(第1编)[M].西安:陕西人民出版社,1981.

[4]甘肃省社会科学院历史研究室.陕甘宁革命根据地史料选辑(第2辑)[M].兰州:甘肃人民出版社,1983.

[5]陕甘宁边区财政经济史编写组,陕西省档案馆.抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编(第2编)[M].西安:陕西人民出版社,1981.

[6]陕甘宁边区财政经济史编写组,陕西省档案馆.抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编(第9编)[M].西安:陕西人民出版社,1981.

[7]陕西省档案馆,陕西省社会科学院.陕甘宁边区政府文件选编(第2辑)[M].北京:档案出版社,1987.

[8]陕西省档案馆,陕西省社会科学院.陕甘宁边区政府文选编(第5辑)[M].北京:档案出版社,1988.

[9]陕西省档案馆,陕西省社会科学院.陕甘宁边区政府文件选编(第6辑)[M].北京:档案出版社,1988.

[10]中共中央文献研究室.周恩来经济文选[M].北京:中央文献出版社,1993.