缺血性心肌病伴高血压患者心电图表现及临床意义

席延琴 杨春花

(南方医科大学附属郑州人民医院心功能科,河南 郑州 450000)

缺血性心肌病(ICM)是指由于冠状动脉粥样硬化所致心肌长期供血不足引起的心肌弥漫性纤维化,以心力衰竭、血栓栓塞或猝死为临床特点。研究认为高血压左心室肥厚(HLVH)是心血管疾病及猝死发生的独立危险因子〔1〕。通过对ICM是否伴有高血压患者动态心电图 (AECG)、动态血压监测(ABPM)、超生心动图检查差异进行分析,以利于预防或减少心脏不良事件的发生。

1 对象与方法

1.1研究对象 收集郑州人民医院1998年2月至2013年9月经冠状动脉造影证实的ICM 129例患者的住院临床资料。除外先天性心脏病、心肌病、持续房颤房扑、安装起搏器患者及行冠脉搭桥术患者;ICM患者是否伴有高血压,分为高血压A组(69例),男40例,女29例,平均年龄(63.82±3.48)岁。非高血压B组(60例),男31例,女29例,平均年龄(60.56±4.87)岁。A组69例在住院期间因心衰抢救无效死亡1例。AB两组患者均有不同程度的ST-T改变、心律失常发生率分别为75.3%和58.3%。经住院干预治疗后两组患者都有不同程度心衰症状减轻、心功能提高1~2级。在年龄、性别、家族史、遗传病史两组比较差异,无统计学意义。

1.2研究方法

1.2.1心电图检查 入选患者描记同步15导心电图,同时采用美国GE公司MARS 8000型 行24小时动态心电图系统分析。心电图分析参数包括QRS时限、左心室高电压、电轴改变、ST-T改变、心律失常(房性期前收缩、室性早搏、短阵房速及房颤)。心肌缺血判定按大多数认同的“3个1”标准〔2〕,即J点后80 ms ST段在等电位线上呈水平型或下斜型压低≥1 mm(ST段已降低者要在已降低的基础上呈水平型或下斜型压低≥1 mm)、持续时间≥1 min,与另一次缺血发作至少间隔1 min。

1.2.2超生心动图检查 患者采取左斜30。卧位,采用飞利浦IE33型超声诊断仪,心脏超声探头频率2.5~3.5 MHz。分析指标左心室肥厚(LVH)、左心室射血分数(LVEF)、左心室心肌重量(LVMW)、 左心室舒张末内径(LVDd)。

1.2.3心功能评价 根据患者自觉活动能力进行心功能分级,心功能分级采用纽约心脏病学会(NYHA)分级标准。

2 结 果

2.1两组患者血压及超声心动图各项指标比较 见表1。A组在年龄收缩压和舒张压、左心室肥厚(LVH)、左心室射血分数(LVEF),左心室心肌重量(LVMW)左心室舒张末内径(LVDd)与B组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者血压及超声心动图各项指标差异

2.2两组患者心电图指标比较 A组心电图在QRS时限、左心室高电压、心率失常与B组比较差异有统计学意义(P<0.05)。A组在电轴改变、及ST-T发生变化比例略高于B组,但无统计学差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组在心电图表现比较〔n(%)〕

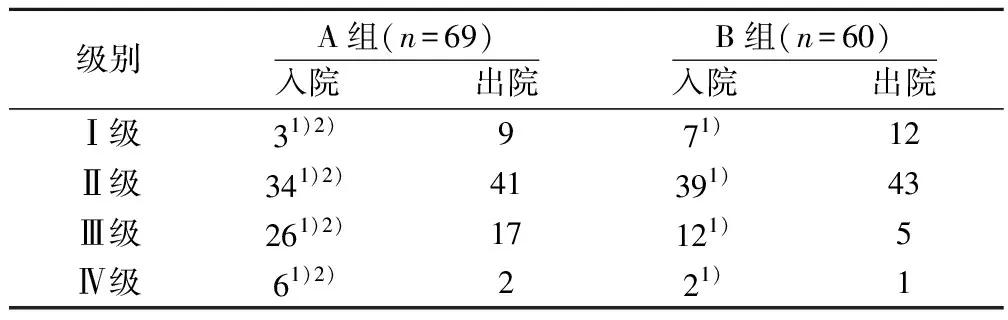

2.3两组患者入出院心功能NYHA分级比较 见表3。AB两组患者在入院心功能NYHA分级存在差异(χ2=8.513,P<0.05)。A组患者经住院治疗后,心脏功能较入院时明显改善(P<0.05)。B组心脏功能较入院时有所改善,但无统计学差异(P>0.05)。

表3 入出院前后ICM两组患者心功能分级比较(n)

3 讨 论

ICM为心肌长期缺血或血供长期供应不足,心肌细胞发生营养障碍和萎缩,以致心肌纤维组织增生所致。主要临床表现为心脏逐渐增大,发生心力失常及心力衰竭。 高血压可促进动脉粥样硬化的发生发展, 引起冠心病及脑血栓形成,增加发生心律失常和猝死率,严重危及患者生命健康,给家庭和社会带来严重经济及社会负担。研究认为65%心源性猝死为急性或慢性心肌缺血引起。高血压左心室肥厚(HLVH)是心血管疾病患者猝死率增加的独立危险因子〔3〕。左室肥厚与心肌缺血同时存在,猝死的危险性将更高。本研究显示通过早期发现及时有效控制血压及干预措施,可有效改善心脏功能,延缓或避免冠心病猝死的发生。

心肌缺血患者猝死可由复杂的心律失常所致。因此,对于老年高血压的治疗,应积极逆转左室肥厚和改善心肌供血,对预防恶性心律失常或猝死具有重要意义。高血压患者心电图改变与心肌重构、左室舒张功能密切相关,随着年龄的增加,其并发心律失常的例数及百分数大幅度上升〔4〕。本研究提示室内传导延迟,可直接引起室性心律失常。因此,ICM合并高血压发生心律失常发生率明显高于非高血压患者。

LVEF<35%为心源性猝死危险因素〔5〕,已被很多临床试验证明。本研究显示:ICM合并高血压患者收缩压和舒张压、左心室肥厚、室间隔厚度、LVDd数值均高于ICM非合并高血压组,而LVEF明显低于非高血压组。

通过早期采取积极措施有效控制血压,有助于减少老年患者的突发心脏事件,从而改善预后,提高患者生活质量。老年ICM患者是否伴有高血压及左心室肥厚对患者病情评估及预后有重要意义,可作为一个评价ICM发生心血管意外和猝死率增加有价值的指标。因此,早期对ICM合并高血压患者进行治疗干预,可改善心肌供血,减少心律失常及心力衰竭的发生。

4 参考文献

1余振球,马长生,赵连友,等.实用高血压学〔M〕.第2版.北京:科学出版社,2000:1428-41.

2周志明,周玉杰,郭永和.动态心电图对无痛性心肌缺血诊断价值〔J〕.临床心血管杂志,2008;24(5):355-6.

3Cooper RS,Simmons BE,Castaner A,etal.Left ventricular hypertrophy is associated with worse survival independent of ventricular function and number of coronary arteries severely narrowed〔J〕.Am J Cardiol,1990;65:441.

4王 昀,成莉茹.老年高血压病患者217例心电图改变的临床分析〔J〕.中华现代临床医学杂志,2003;1(4):354.

5罗 明,邓 兵.高血压左心室肥厚与室性心律失常关系探讨〔J〕.中国循环杂志,1997;12(2):140.