BIM技术在施工企业中应用方式的探究

中建八局第一建设有限公司 济南 250100

1 BIM技术概述[1-6]

BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型,是通过工具软件将建筑内全部构件、系统,赋予相互关联的参数信息,并直观地以三维可视化的形式进行设计、修改、分析并形成可用于方案设计、建造施工、运营管理等整个建筑生命周期的信息集合体。

国内对BIM的理论、技术和应用的研究也取得了很大的进展,并逐渐形成了较为完善的理论系统,何关培先生主编的《BIM技术应用丛书》就是其中的代表。国内的大型施工企业和建设单位在方案策划和投标阶段的应用也已经较为成熟,但其在实际施工中的应用仍处于探索阶段。从现阶段看,机电安装企业对于BIM技术的应用需求是非常巨大的。如在管线综合排布中,利用BIM技术可以基本解决碰撞冲突的问题,并对施工后建筑内空间的使用情况进行有效的控制。

BIM 技术起源于美国,2008年底,美国建筑科学研究院已拥有一系列应用标准。此外,在日本、韩国以及欧洲各国对BIM技术的应用已上升到政府推进的层面。国内相关部门也已经将BIM 技术纳入国家“十一五”科技支撑计划、“十二五”建筑信息化发展纲要的研究内容。

但是,无论国外还是国内,目前BIM的应用更多集中在项目的设计、投标阶段,主要用于校核设计、各种类型的模型展示或是加入时间轴以后的施工阶段的进度演示,真正贴近施工一线需求的应用尝试还比较少。

2 工程概况及工程难点

创维半导体设计大厦位于深圳市南山高新区南区地块,南临高新四路、北接高新三路、东西分别与科技南十路和科技南八路相邻,是一座以研发、办公为主的现代化研发楼。工程由东西2 栋高100 m的办公塔楼和连接2 座塔楼的高24 m的裙房组成,塔楼高99.8 m、裙房高23.8 m。项目总建筑面积12.4 万m2,地上部分24 层。地下室3 层。

工程本身系统比较齐全,管线排布复杂,很多部位存在管道交错碰撞、机电管线必须整体下移,而其地下室部分的有效使用空间本身就有限,地下2层、3层梁下净空均不足3 m。这就要求在深化设计的过程中必须将机电管线所占的垂直空间最大限度地压缩。因此,只依靠二维图纸进行深化、调整,基本无法形成有保障的排布方案。

鉴于此,利用BIM为平台进行该项目机电工程的深化设计和现场管理,以解决上述问题。

3 BIM技术应用内容及成果

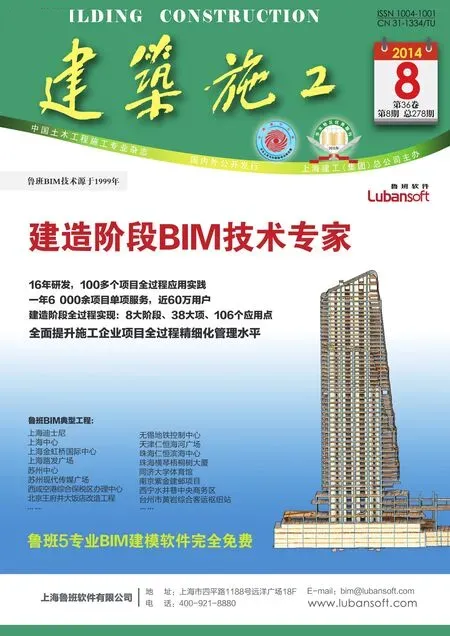

项目BIM模型的构建主要包括建筑内部的机电管线(包括生活水系统、消火栓系统、喷淋系统、排水系统、排烟通风系统、电缆桥架),设备房(生活水泵房、消防泵房)及相应建筑结构(图1)。

图1 综合管线排布效果图

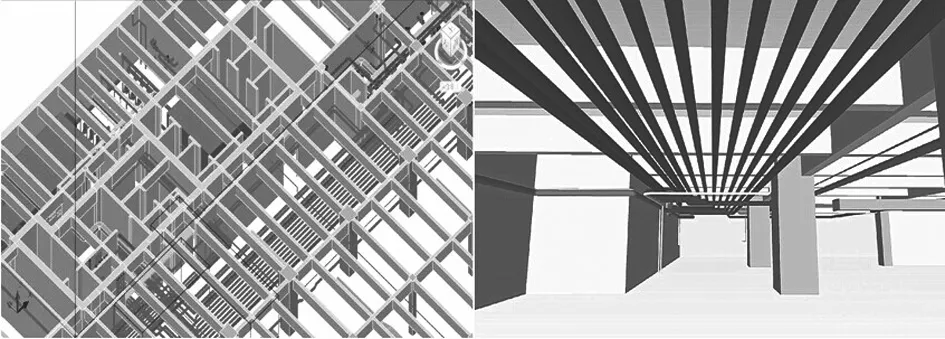

在模型建立后,利用软件进行了管线的碰撞检测,并由模型导出碰撞点的标记图(图2)。根据这些标记,模型构建人员和项目管理人员,共同讨论优化方案,逐个排除碰撞点,完成了对BIM模型的深化调整。

图2 碰撞冲突检测截图

因为最终的深化方案中管道翻折处非常多,对工程量影响也比较大。在深化方案确定的同时,利用BIM软件工程量统计功能,尝试导出了工程量统计表,作为项目商务人员算量的参考资料。

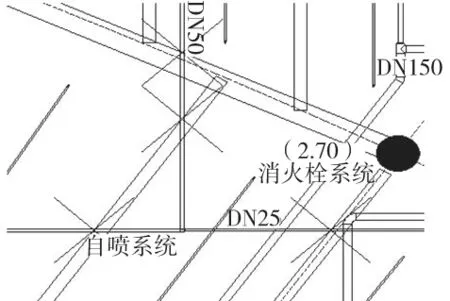

在最终的排布方案中,个别部位并没有满足业主最初的要求,所以应会同项目人员,向业主、专业分包商展示了最终的深化成果,并说明相关原因。以地下2层局部最低点(图3)为例。

图3 关键部位三维透视图(地下2层局部最低点)

该点位于地下2层西侧的风机房处,由于排烟管道的主管(1 600 mm×450 mm)由该处经过且上方有标高仅为+2.80 m的梁。该点的水管线只能通过下行绕开风管的方式进行排布,所以产生了局部的最低点,但是该点靠近风机房,西侧为单车道,所以虽然不能满足标高要求但是对使用功能和美观程度不会造成影响,建议业主采纳。通过这样模型、平面图、剖面图相结合的方式,全面阐述了最终排布方案的可行性。

以BIM模型作为方案讨论的媒介,使得整个讨论过程中完全没有沟通障碍,项目各方的优化建议,通过模型构建人员的修改立刻就能在三维空间中体现出来,其效果一目了然。

4 应用过程的分析和优化

4.1 应用过程的分析

4.1.1 工作方式

项目采用节点参与的方式,即根据业主要求,在项目施工进度的特定的时间点上,对特定的部位开展深化设计工作。

对于施工企业刚刚建立的BIM团队及各方面应用条件而言,显然无法采用沿程参与(与项目进程同步)的方式。缩短单个项目深化设计的运行时间,可以在现有条件下为更多的项目服务。当然与沿程参与相比,这样无法使BIM应用覆盖项目施工的全过程。也无法满足对深化设计有更高层次要求的大业主,应通过项目人员的参与来弥补这一不足。

4.1.2 运作流程

在项目的准备阶段,部门以系统为依据进行分工,对各系统分别建立模型。项目启动后,本着尊重原设计的原则,边建模边调整,以期通过该方式首先解决各专业内部管线的碰撞及综合排布问题。之后,由驻现场的设计人员进行组合、排布、出图。

首先项目把深化工作分为2 个阶段,在赴现场之前就基本完成了各系统的建模,非常有效地缩短了在现场的时间,提高了效率。但是,根据最终的调整情况来看,整个过程中也存在2 个比较突出的问题:

(a) 各设计人员使用的标高形式、项目文件名称、存储结构不一致,使得最后模型组合时,出现了诸如参照层标高无法对应、组合模型的储存结构树混乱等问题;

(b) 项目前期,采用了分系统边建模边调整的方式。各系统设计人员仅考虑本系统内的情况进行调整,使得模型组合时各系统之间有时会很混乱,甚至会导致整个系统的返工。例如,地下2层电缆桥架在建模时,根据地下2层最大梁高为1.0 m(梁底标高+2.6 m),设计人员将整个系统的标高调整为+2.55 m,就系统内部而言,这样调整不存在任何问题。但是当进行模型组合的时候,发现电缆桥架系统与通风管道大面积重合,不得不根据原图纸重新对桥架建模,然后再进行深化调整。

此外,经调整后再将各系统组合起来,通过软件碰撞检测时,检测出的碰撞点不仅包括原设计图纸中就存在的那些,而且有相当数量是建模时调整造成的。这样就无法统计在深化设计过程中对原设计产生的工程量变化。进一步讲,由于各系统已经发生了变化,也不利于设计人员在完整模型中,选择碰撞点深化调整的最优方案。

4.1.3 展示方式

三维模型、平面图、剖面图相结合的这种展示方式,能够很好地向业主展示深化成果,并且能让业主直观具体地了解其关心的问题。以创维项目为例,业主最为关心各层的使用空间情况。通过三维模型可以让业主直观的看到深化后各层的空间情况,辅以局部剖面图进一步量化准确地将深化成果展示出来。在这一基础上,再使用漫游视频、工程量清单和冲突碰撞点清单应该可以取得更好的效果。

4.2 建议BIM应用模式

(a) 在接到深化设计任务后,首先指派项目负责人,然后由其负责建立项目文件、文件存储结构树,选定标高形式、标注样式、线宽线型等一系列制图标准。以此避免由于标准不统一、个人习惯不同造成的混乱。

(b)根据深化设计任务的具体要求,以楼层、部位或是系统分工开始建立BIM,在此过程中,严格要求按照项目图纸进行建模,严禁进行调整或变动,确保原始模型与图纸的精确对应。

(c) 完成原始模型后,统计工程量、检测碰撞点;编制工程量清单、填写冲突碰撞点清单相关内容。

(d) 设计人员赴施工现场,协同项目相关人员根据现场实际情况,开始对模型进行深化调整,并将各点的深化方案、产生的工程量变化记录在冲突碰撞点清单上。此阶段,项目人员的参与十分关键,因为现在采用节点参与的模式,设计人员是无法长期跟踪项目进程的,这就需要项目人员通过参与BIM深化的过程,了解模型的基本使用方法、变更的位置和产生原因等具体情况。这样当设计人员撤出后,在具体施工过程中,施工人员依然可以利用模型指导施工,解决业主提出的相关问题和要求,将该项目的BIM应用继续深入下去。通过这种两级配合的方式,使得BIM应用工作可以覆盖项目施工的整个过程。

(e) 在完成BIM的深化后,再次统计工程量,编写深化设计后的工程量清单,绘制具体的施工图纸。图纸可覆盖总平面图、各专业平面图、复杂部位的局部大样图,设备房大样图、管井大样图等。在施工过程中,具体到个别特殊部位也需要安装详图时,参与调整模型的项目人员,就可以直接通过模型,自行出图满足现场要求。

(f ) 鉴于很多时候需要将深化设计的过程和结果向业主、监理等展示,可使用Navisworks等软件制作模型漫游视频,在三维模型、平面图、剖面图相结合的基础上,配合深化过程中产生的工程量变化数据,立体、形象、量化、全面地将深化设计成果展现出来。

5 BIM技术在施工企业中应用的思索探究

相对于传统设计施工分离的方式,设计施工一体化(design building,DB)无论是在理论分析和工程实践中,都被证明是非常有效的承发包模式,也将是大型建筑施工企业未来的前进方向。BIM作为一种贯穿于建筑全生命周期的信息集成工具正是这一模型实现的良好技术平台。从整个建筑产业链来看,BIM技术未来的最大收益者和最强有力的主导者应该是业主。所以无论从业主的需求还是自身的生存来看,施工企业都必须对自己的施工管理方式进行BIM化改造。

从现在工程应用案例的情况来看,施工企业的BIM化改造,应着眼于三方面:第一,BIM中心团队的构建,这是推进企业BIM应用水平提升的动力来源,也是未来施工企业信息化革新的研发核心;第二,着力提升企业自身的模型构建能力(模型构建精度的提升)。因为高精度的BIM模型是实现BIM技术各方面应用价值的关键所在;第三,必须培植起一个广阔的应用基础,也就是必须对企业一线的施工管理人员进行普及性的培训,逐步使得BIM模型能够作为真正的施工依据为项目管理人员使用。

通过BIM技术在项目中的应用可知,对于施工企业自身BIM团队来说可在以下三个方面作为工作开展的切入点:第一,建立的模型展示了现有图纸施工后现场的真实情况,所有管线、末端、设备都能在空间意义上精确定位,加快施工进度,根本上杜绝了由施工方自己造成的返工;第二,由于模型中各管件材料都有详细的信息,阀门附件设备都有尺寸和资料。通过模型能够产生精确的工程量统计;第三,可以量化施工过程中产生的变更。

施工阶段的BIM应用,从模型构建到使用流程都有别于设计阶段。在实践应用中,逐渐形成适合施工企业自己的BIM建模、优化、使用、移交程序,才能将BIM技术所带来的效益充分体现出来,为未来BIM在整个建筑产业链的应用提供有利的基础。

6 结语

关于BIM技术的理论和应用方式可谓恒河沙数,BIM作为后工业时代传统建筑行业信息化的媒介工具,必然对于整个建筑产业链的各个环节都具有应用意义。但是对于企业来说,盲目追求BIM应用功能数量的增加,并不具有实际的价值,也无法获取BIM技术带来的真正效益。所以,从现场的实际应用效果看,施工企业的BIM应用从其可视化、信息化两大特性入手,利用BIM模型进行准确空间的定位和工程信息的自动收集。深入发掘在深化设计及现场质量和成本管控等方面的应用,应该是更为明智的选择。