艺术“候鸟”

吴子茹

法国电影在中国

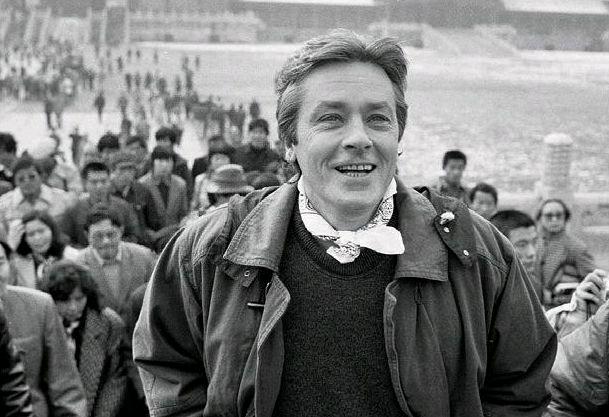

在1950年代中期以后,中国电影人接触了更新的外国电影实践,法国电影除去公开上映的《没有留下地址》(夏诺阿)和《禁止的游戏》(克莱芒),在电影工作者内部还可以观看到《四百下》(特吕弗)和《广岛之恋》(雷乃)。 20世纪七八十年代以后,法国电影《老枪》《虎口脱险》《佐罗》在中国曾经风靡一时。

“过几天就回法国了。”798艺术区一间咖啡店里,艺术家王度低声对记者念叨。北京的夏天闷热躁动,窗外白晃晃的阳光照进来,王度眯起眼睛。聊到法国时,他眼睛开始发亮。

王度34岁那年出国,在法国生活了24年。对王度来说,巴黎曾经是遥远的异域,现在却成了家。而原本生长的城市和国家,却成了陌生的他乡。“对这里来说,我已经是个外国人。”

和另一名知名旅法艺术家严培明一样,王度在法国也取得了相当的知名度。他的作品被法国主流认可,在一些重要的场所展出,成为当地艺术家也会艳羡的“成功人士”。

初到

24年前的10月,一场牢狱之灾后,王度抵达巴黎。故乡已非可居之地,遥远的巴黎代表着自由、未来和实现艺术的梦想。1980年代末的出国潮,美国成为多数人的目的地。但对热爱艺术的人来说,法国更具吸引力。

那是一个充满艺术幻想和浪漫的国度。通过不同渠道悄悄流行起来的画册、哲学书籍让法国成为最具吸引力的国度。像一场梦一样,经历了理想、打击和幻灭,新的生活正在王度眼前展开。

但眼前的一切都是陌生的。

语言不通,没有生存技能。这是面临的第一个问题。包括王度在内的这批中国艺术家,在国内创作还算先锋的作品,但到了法国没有人关注。这是意料之中的事。王度曾在国内一所大学工作,但他在法国找不到工作。

更大的茫然来自艺术创作理念上的冲击。在国内,大家习惯了主题创作,文学性、叙事性是他们对艺术的基本理解。即便在整个80年代,已经有一些解构权威、反主题创作的作品出现,但那是另一种目的的叙事性。

不知道画什么、怎么画。这批离乡去国的艺术家,第一次面临创作“失重”的困境。曾经梦寐以求、代价昂贵的自由,在巴黎变得像空气和水一样唾手可得。“自由的虚空”,王度这样命名那一段日子。

而所谓艺术家的身份,曾有的矜持或者骄傲,都必须主动抛弃。大家面临的共同问题,是如何生存下去。住宿和一日三餐,成为最迫在眉睫的问题。

“你一文不名,那种感觉真的是,特别艰难。”旅居巴黎二十多年的陈衍告诉《中国新闻周刊》记者。她和王度几乎前后脚到达法国。陈衍毕业于南京艺术学院,出国前在一家出版社工作,一个月工资一百多块。工资比起法国的生活花费来说,少得可怜,但在国内,“生活还算过得去”。捧着旁人艳羡的金饭碗,“算是有一些地位。”

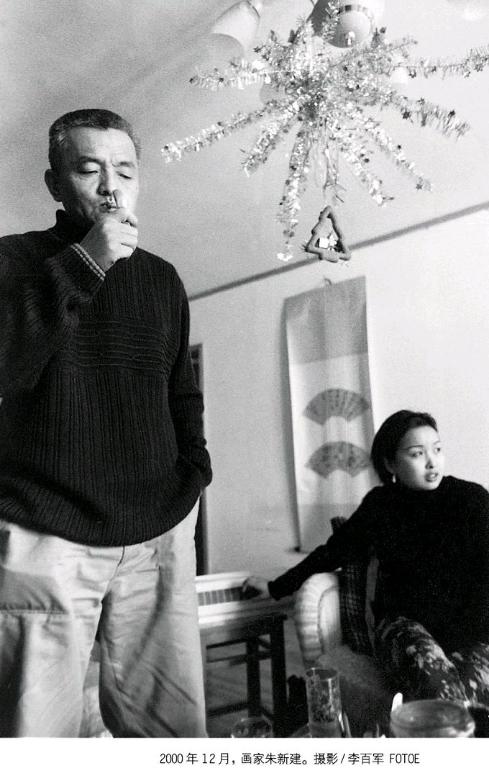

陈衍的丈夫朱新建当时已经在巴黎两年多。作为“新文人画”的代表,朱新建饶有兴致地画小脚女人,并在国内引起广泛的褒奖和争议,他也为央视动画片《老鼠嫁女》《金元国历险记》《皮皮鲁与鲁西西》设计人物造型,获得过一些名声。1988年应邀去比利时举办个人画展时,朱新建直接去了巴黎。

“艺术之都,对我们这些搞艺术的人来说,有机会了,他就一定要去看一看。”他的夫人陈衍这样回忆朱新建当时的选择。这代表了多数去法国的中国艺术家的想法。

两年后,陈衍带着一家人积攒下来的一万多块钱,扔下两岁多的孩子,辞去公职也去了巴黎。“闯荡世界,”陈衍如今这样回忆当时的心情。法国到底好不好?只在电视里、画册上零星地知道一些消息。朱新建刚到法国时,和家人的交流的机会也很少。他一年打一两次电话回来,每次五分钟迅速挂断,“都是拣重要的说。”多数的交流来自通信。

“基本上就是两眼一抹黑就去了,只知道国内这个样子,没什么可呆下去的了。”一群理想陷落的知识分子,认为前途无望,于是纷纷找机会出国了。

在陈衍去之前,已有一批中国艺术家早几年去了法国。其中包括陈箴、严培明、黄永砯等人。更早的还有“星星”画派的王克平、马德升和李爽等。他们因为各种各样的原因出国,但大多都面临一个共同问题:如何在这个陌生的国度里生存下去,以及如何寻找艺术的方向。

他们自认是第三代去法国学习的艺术家。上一代是赵无极、吴冠中和朱德群那一批。再往前是徐悲鸿、刘海粟、林风眠这批人。他们或全盘学习油画,或把西画的元素引入传统中国画,这批人影响了中国美术史,也为自己生前身后赢得了巨大声誉。

寻求艺术之梦是这三代旅法艺术家的共同目的,但不同的是,前两代出去的人,多为当时的公派生,或是家境优裕的学生,他们在语言上有一定的准备,大多也不需要为生计太过发愁。

挣扎

但陈衍、王度和严培明们不属于这类人。前两代旅法艺术家的目的很明确,学成、归国。但整个1980年代末和90年代初,当人们匆匆打好行囊,登上去法国的飞机时,风云变幻的国际国内环境,他们无法预测中国的走向,也不知道未来在哪里。

现在想起来,陈衍笑着说,简直不能理解当初朱新建和自己的选择。她一路哭着送走朱新建,尽管深觉前途彷徨,但并不认为应该制止他。在法国呆久了以后,陈衍渐渐发现,这样的分离“简直是不可思议的事情”。1988年,陈衍面临的问题是,结婚不久,孩子才几个月,丈夫朱新建远赴法国,一切都是未知数。但作为家人的陈衍理所当然必须支持。“否则你就是拖后腿了。家人、亲戚那里,都说不过去。”

陈衍1990年想办法跟着去了巴黎。几年后,朱新建却决定回国。作为一名在国内已经有所成就的艺术家,他在巴黎找不到自己的位置。思量再三,朱新建决定回国。

身边的旅法艺术家群体中,朱新建并不是唯一“撤退”的人。同年回国的还有范曾,1990年,范曾以骄傲的姿态选择离开中国,但最终,他也选择了回国,成为南开大学的一名教师。

陈衍、王度等人,成为坚定的留法派。“就是觉得不想就这么回去,一定要做点什么出来。”陈衍对《中国新闻周刊》回忆往事,笑得文静而温婉。巴黎虽然是座自由、奔放、充满艺术气息的城市,但对这群异乡人来说却尤其冰冷。

不同于早已习惯的中国熟人社会,在这里,人与人之间很少来往。昂贵的房租、极难掌握的法语,成为这群热血沸腾的年轻人最大的障碍。想象中的艺术成功之日,看起来遥遥无期。

艺术的崇高地位和现实的残酷,成为一道久久跨不过去的坎。陈衍曾在李爽家打工,负责接送李爽的孩子上下学。李爽是“星星”画会的代表之一,也是那批人中最早离开中国去法国的人,她嫁给一名驻中国的法国外交官,成为这批旅法艺术家中生活最安定的人。

一群中国来的画家游说她上街去画像。那是一份异常辛苦、但也收入颇多的工作,卢浮宫、埃菲尔铁塔,都是他们作画的地方。一边学习法语,一边招揽游客,每天清晨出发,画到凌晨一点多。

决定走上街头画像需要极大的勇气。以陈衍为代表,来法国的艺术家们,多是抱着对艺术的美好向往而来。很难想象,在这里做的第一件与艺术相关的事,是要走上街头,招揽顾客。

期间还要面对法国警方的驱逐、游客或者旁人的挑衅。辛酸往事,成为这群在法艺术家如今聚会时必谈的话题。去法国的画家,无论是包括陈衍在内的一批人,还是后来公派出国学习的艺术家,街头画像成为他们对巴黎共同的记忆。

为李爽打工挣来的钱太少,陈衍最终决定加入画像大军。一群中国画家热热闹闹地在一起,夏季旅游高峰画两个月,挣来的钱足够交房租、上学或者购买画具。陈衍报考了巴黎最好的服装学院,在那里学习服装设计。

在法国的一切都足够颠覆以往的认知。陈衍发现,国内的大学,前几年都在学习书本知识,到了大三,匆匆忙忙去参加实践,很快就面临毕业。在巴黎的学习经历让她对高等教育有了新的认知。设计、剪裁,如何让你的作品与成品之间无缝链接,这些都是学生陈衍要考虑的问题。

印象最深刻的一次服装设计作业,陈衍顺手在裙子右侧添了几笔,显示裙摆是飘起来的,但衣服做出来后,老师拿着设计图问她,“你画的装饰衣服上怎么没有呢?”

这个细节,陈衍说自己永远都记得。

空余的时间就泡在美术馆和博物馆里。整天地看、临摹,那些曾经偷偷在画册上瞄过一两眼的作品,这时都真实地呈现在眼前。1980年代美术界的西方热,包括陈丹青著名的《西藏组画》在内,其实只是对西方绘画的误解。

一些人开始反思自己曾经做过的作品,另外一些人,则试图努力清空自己,再重来,比如王度。

归来

接受《中国新闻周刊》采访前一天,王度刚刚从南昌回到北京。他委托那里的一家工厂制作他的新作品,他正在筹备自己在中国的下一个展览。

2008年,王度归国做自己的第一个展览。中国当代艺术那时正火热,一群早年就出国、又在国外有所成就的艺术家,这时候都被画廊机构搜罗一遍。他们被邀请回来做展览。一些人则选择了回国工作。

王度作为在巴黎有所成就的中国艺术家,这年在北京做了两个展览,在艺术界引起还算不错的反响。客居巴黎二十年,法国浸染在骨子里的自由和纯粹的艺术观念,成就了王度如今独有的艺术气质。现在,他又把这些思考带回中国。

中国热闹、到处是机会,这吸引了一大批“海归”。陈衍清晰地记得,陈丹青从纽约来到巴黎,劝说陈衍回国。当时陈衍已经与朱新建离婚,和油画家孙景刚生活在一起。陈丹青劝他们夫妻俩一起回到中国“可以做一些事情”。

孙景刚1988年由中国美术学院派赴巴黎进修,但学成后留在了巴黎。2002年,孙景刚回到中国美术学院油画系任教。他现在是中国美院油画系副主任。

一些人像孙景刚一样回到大学任教,在可能的条件下对学校教育进行一些改良。而另一些人则频繁往来于法国和中国之间,举办展览,开办学术讲座。

他们都是艺术的候鸟,在中国和法国之间来回飞行。一些成功人士,在巴黎、北京都有宽敞的工作室。

眼下,艺术家严培明的大型画展还在北京一家画廊举行。他本人在结束了一系列媒体采访、好友聚会后,又回到了法国第戎的住所。在那里,他有自己的大宅子,可以接待一些去法国的朋友。

2012年,陈衍和朱新建复合,回北京住下,照顾重病的朱新建。朱新建此时已是“新文人画”的领军人物。由于是法国籍,陈衍每三个月需要出境一次,其他朋友也常在北京和法国之间游走。

对陈衍来说,长时间身在法国,这次再次回到中国居住,既有久违的亲切感,也有文化断裂带来的不适应。身处法国二十多年,自由、平等、专业,这些理念已渐渐融入他们的血液。而中国也已不是他们离开时的样子,再次回到这里,他们需要又一次适应新的法则。

“在一些边界间游走,巧妙地寻找某些非常模糊的地带。”陈衍这样总结在中国处理事情的准则。

对陈衍来说,最生动的例子是开车。她习惯慢慢开,遇到有人横穿马路了,或者有车抢行了,停下来等一等。但几次之后,儿子朱砂告诉他,“再这么让下去不行。”还总有车主停下来骂人,陈衍后来也学会了抢一抢,“该快点开过去的时候可能你就要赶紧踩油门开过去。”

王度开玩笑地说起自己的最近的经历。他在南昌的工厂和工人们聊天,他们正在组装他的新作品。见王度来了,他们连忙叫“王总”,王度两手一摊,赶紧纠正对方,“叫我王度就行。”如此几个回合,对方最后还是坚持叫他“王总”。他无奈地笑笑,最后也只能点头答应。

“你说这时候你能怎么办?”他对《中国新闻周刊》记者说。

陈衍的女儿在中国美术学院附中读书,会讲中国话,但不认识中文。女儿很快就要上大学了,陈衍正在纠结要不要把她送回巴黎上学,还是就在中国继续读书。十年前,丈夫孙景刚选择回国时,她因为要让孩子上当地的幼儿园、接受更好的教育而坚持不回国。

现在,她又面临同样的问题。她女儿马上就要从杭州过来度暑假了,她打算带她回一趟法国,“看看她到底喜欢哪里,到时候再说。”如今,他们的子女一辈已经有了更多的选择,无需再像他们的父母那样狼狈的出国或回国。