基于认知负荷理论探讨化学高效教学的策略

陈颖+胡志刚+李盼盼

摘要:根据认知负荷理论,因学生“工作记忆”容量有限,认知能力受限,如果学习任务总量过多,学习就会受阻。因此,化学教学须从三种类型的认知负荷出发,紧密联系学生实际、优化教学设计、合理运用教学资源,使得学生认知负荷结构达最优水平,以获得高效益教学成果。

关键词:工作记忆;认知负荷;认知负荷理论;高效教学;化学教学

文章编号:1005–6629(2014)6–0019–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

高效教学是现今课改的目标之一,即教学活动在客观规律下,教师少教而学生却能多学。目前越来越多的研究关注教师如何“教得有效”,而忽视了从学生角度研究为什么“学习无效”。根据认知心理学,学生认知能力很大程度上受制于“工作记忆”与“长时记忆”间的相互作用,“工作记忆”对信息的有限加工产生认知负荷,决定学习效率,即复杂的学习内容会影响学习效率。通过控制学生的认知负荷来优化教学设计正逐渐为教育界所重视,然而在化学教学实践中学生负担过重、课堂效益不高的现象仍很严重。因此,了解学生的认知负荷的构成、明确影响因素具有重要意义,以探索研究化学教学中学生认知负荷结构达最优水平,实现教学效益最大化。

1 认知负荷理论的概述

1.1 认知负荷理论

认知负荷理论(Cognitive Load Theory,简称CLT)由澳大利亚心理学家约翰·斯威勒(John Sweller)于上世纪80年代首次提出,并逐渐成为人们研究认知过程和教学过程的一个主要理论。它的基本观点如下:一是认知架构包括无限容量的长时记忆和有限的工作记忆,还未储存于长时记忆的信息以及从长时记忆提取出来的信息都要经过工作记忆加工,但工作记忆具有容量和时间的限制,因此人们难以同时加工多种信息;二是认知加工包括控制加工和自动加工,前者是一个占用注意资源的有意识的序列性加工过程(针对还未储存于长时记忆的信息),后者是一个不需占用注意资源的不经意识的自动加工过程(针对由长时记忆中提取出的信息),自动加工可减少工作记忆中信息加工的数量;三是若所要加工的信息总数超出了学生的工作记忆容量,就会引起认知超负荷,不利于学习的进行;四是图式是贮存在长时记忆中知识表征的基本单位,图式建构可把多个知识元素组成一个整体,从而减少工作记忆中信息加工单元的数量[1~2]。

1.2 认知负荷的内涵及结构

所谓的认知负荷是指学习过程中学生完成所给认知任务而需要的心理资源的数量[3],即同时施加在工作记忆上的智力活动的总数[4],也即工作记忆必须注意和处理的信息总和。

根据认知负荷的来源不同,将其分为内在认知负荷、外在认知负荷和关联认知负荷三类。内在认知负荷是指与学习材料的复杂性及学生认知结构有关的认知负荷。若学习材料包含信息的数量多、交互性高或学生原有的相关知识较匮乏,内在认知负荷较高;外在认知负荷是由学习材料的呈现方式、教学设计及学习活动本身引起的认知负荷,一般与教学内容的组织和设计有关;关联认知负荷指的是工作记忆中能够处理内在认知负荷的资源的数量,与促进图式构建和自动化过程相关,能够提高学习的有效性,故也称为有效的认知负荷[5]。三种类型的认知负荷是相互叠加的,若学习过程中内在的和外在的认知负荷增加,工作记忆中处理内在认知负荷的资源减少,则关联认知负荷降低;若外在认知负荷有所减少,则关联认知负荷增加。因此,为提高学习的有效性,化学教学应尽可能控制学生的内在认知负荷、减少外在认知负荷、增加关联认知负荷,并确保总认知负荷不超出其工作记忆的容量。

2 认知负荷的影响因素

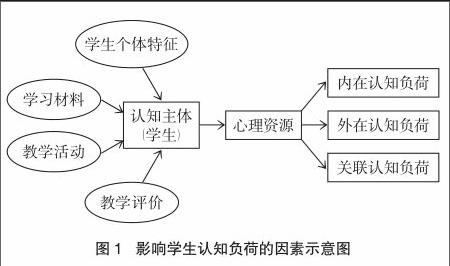

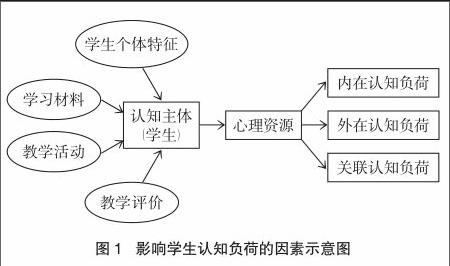

影响学生认知负荷的因素可归为四个维度:学生个体特征、学习材料、教学活动、教学评价。

学生的特征主要包括认知特点(记忆力、注意力、想象力、监控调节能力等)、认知结构和人格特征,这些因素往往会影响着内在认知负荷和关联认知负荷,如学生已掌握的丰富的先行知识能够与新知识产生交互作用,有利于新知识的同化,可降低内在认知负荷;自制力好的学生在学习中能够集中注意力专心于学习、自觉抵制不良情绪的影响,积极主动投入到学习中,增强关联认知负荷。

学习材料从数量、难度、交互性等方面作用于认知负荷,会直接影响学生的内外在认知负荷和关联认知负荷[6],如学习材料涵盖的信息要素越多、难度越高、要素间的交互作用越大,学生的内在认知负荷就越高;教学中呈现的学习材料经过教学设计和处理后,交互性和数量会发生改变,从而会影响学生的外在认知负荷;学习材料的本质和教学设计的交互作用,能影响学生的学习兴趣动机,产生不同的关联认知负荷。

教学活动中,资源的组织、时机的把握、师生关系等可对学生的外在认知负荷和关联认知负荷产生影响。化学教学常常利用实验活动、实验仪器、物质的结构模型、多媒体等资源向学生呈现化学知识,只有合理组织这些资源才能降低学生的外在认知负荷、提高学习效率,否则会阻碍学习。例如,酸碱溶液与指示剂的显色反应现象明显,但是颜色多,只通过图片直接展示实验结果,学生容易记忆混淆;若学生自己动手实验、观察现象、总结溶液颜色变化,可加深理解,由感性认识上升到理性认识。另外,和谐民主的师生关系,有助于激发学生的学习兴趣,增加关联认知负荷,从而提高教学效率。

教学过程中的评价性因素对学生的认知负荷具有反馈作用。研究表明,反馈的信息不同,产生的交互作用也不同,而且信息反馈能够促进和保持信息的有意加工[7],影响学生的外在认知负荷和关联认知负荷。

总之,就认知负荷的类型来看,四个维度多个因素的作用不相同,不同因素在不同类型的认知负荷中所产生的影响也不同。化学教学中,学生的认知负荷受主客观两个方面多个因素的影响,这些因素不是孤立的,存在着交叉作用,对认知负荷的影响有大有小。影响学生认知负荷的各因素的综合作用可用图1表示:

3 基于CLT化学高效教学策略的探讨

本着“以学生的发展为核心”的宗旨,化学教学过程中应注重减轻学生的学习负担、提高学习效率。根据CLT,教学中尽可能避免学生认知任务总量超过其工作记忆容量,即在学生能承受的认知负荷范围内,控制内在认知负荷、减少外在认知负荷、增加关联认知负荷。为此,我们可以从以下几个方面来优化学生的认知负荷,提高化学教学的有效性。

3.1 控制内在认知负荷

内在认知负荷与学习材料的数量和交互性、学生的认知结构有关,难以改变,但可以控制[8]。所以,化学教学中一般通过结合学生的认知结构、合理利用教材,对内在认知负荷加以控制。

3.1.1 紧密联系学生的认知结构

认知结构是指学生现有知识数量、清晰度和组织方式,它由学生眼下能够回想出的事实、概念、命题、理论构成[9]。学生现有的认知结构决定着新材料能否被有意义学习,即对于新的学习材料,学生认知结构中已有的相关知识起着引导固定作用,利于新知识同化到原有的认知结构中,从而可减少学生工作记忆加工信息的数量、控制内在认知负荷。所以,化学教学中教师应先了解学生原有的认知结构,找准化学知识结构中的固着点。例如,可用认知结构中已有的“溶液”、“悬浊液”、“胶体”等具体概念来同化“分散系”这一相对抽象的概念。

3.1.2 结合教材特点,合理利用教材

目前,我国普通高中化学教材主要有三个版本,分为必修和选修两个模块。每个版本每个阶段的教材都有其特点,一般会在内容指导语、内容线索、核心知识提示、内容前后联系、图表内容比例、实验探究操作性等方面引起学生的内在认知负荷,影响认知负荷的总量。有研究表明,“苏教版”教材在内容组织方面较“人教版”教材更符合学生的认知规律,引起的内在认知负荷较小,而“人教版”教材在内容呈现方面优于“苏教版”教材;但是,两版教材的内容主线不够明晰、呈现的内容重点不是很突出,不利于学生阅读,从而会引起较高的内在认知负荷[10]。因此,利用教材时,要充分考虑教材的特点和学生的需要,可借鉴各版本教材的优势综合利用,以减小内在认知负荷。

3.2 降低外在认知负荷

外在认知负荷与学习材料的组织形式和呈现方式以及教学活动的组织有关。化学教学中需设法改善教学设计、优化教学程序,减少学生的外在认知负荷,提高教学效率。下面,笔者将根据样例效应、注意分散效应、感觉通道效应及冗余效应等四大学习效应,提出相应的降低学生外在认知负荷的教学策略。

3.2.1 设计样例、建立支架,利用样例学习效应

样例效应是指呈现具有详细解答步骤的样例,让学生通过样例学习,归纳出隐含的抽象知识来解决新问题[11]。基于样例学习,学生只需注意样例解答中与图示有关的信息,减少了尝试错误,进而降低外在认知负荷。尤其在学习初期,内在认知负荷较高,样例可作为支架,对学生起着支持作用,促进学习。例如,对于高中化学必修2的“烷烃命名”,学生是第一次学习有机化学,相对来说是新手,所以教学中可设计样例和练习,学生在仔细学习样例、完成练习的基础上总结出烷烃命名的规律。

3.2.2 整合材料、捆绑信息,避免注意分散效应

当认知内容包含两个或两个以上的信息源,学生在加工处理信息时必须将注意力分散至各个学习材料上,从而会增加其工作记忆的负荷,使得外在认知负荷超载。化学教学中,为了避免因注意分散效应引起的不必要的认知负荷,可从教学设计上整合学习材料的呈现形式,使得各方式在时空上保持联系;捆绑相关知识,确保教学内容的连续性和逻辑性。例如,讲解电解食盐水制取氯气时,往往会展示实验装置图和实验步骤,便于学习,学生会将实验步骤和实验部分装置对应联系起来,而此时会引起工作记忆负荷的增加,所以教学中应将实验装置图和实验步骤左右并排放置。

3.2.3 合理分配教学资源,利用感官通道效应

根据感官通道效应,学生运用不同的感觉器官,学习的效果也有不同程度的差异。视觉和听觉双感官通道加工信息能够扩展工作记忆的容量,因而所引起的认知负荷较单一,通道引起的认知负荷要小[12]。化学教学中,可根据不同的认知内容,利用双感官通道效应设计多媒体课件和教学实验。例如,学习钠与水反应时,教学中可设计演示实验或探究实验,学生边观察思考边听教师介绍实验注意事项;学习铁与水蒸气反应时,教学中可通过多媒体视频展示实验过程和实验现象,或通过图片展示实验现象。

3.2.4 消除多余信息、教学简约化,避免冗余效应

如果单一的信息呈现即可完整而明确地传达信息意义,最好独立呈现,否则学生在面对多元表征的信息来源时,需要耗费一定的认知资源来分析各个表征信息源及它们之间的关联,从而会产生较高的外在认知负荷,降低学习效率[13]。例如,向氯化铝溶液中不断滴加氢氧化钠溶液,学生能观察到明显的实验现象,那么实验中教师对实验现象的重述就显得多余了。因为,实验现象和教师表述内容的相同信息会耗费学生的认知资源,增加外在认知负荷。

根据冗余效应,化学教学应尽可能避免呈现多余的额外的信息,使教学简约化,对于能独立呈现的信息则要采取一步到位的策略,减少学生的认知负荷。

3.3 增加关联认知负荷

关联认知负荷有利于图式的获得和自动化,能够帮助学生更好地理解和掌握所学的知识。因此,化学教学应设法引发学生的认知投入、激发学习兴趣和动机,促进图式构建和自动化,以增加关联认知负荷。例如,挖掘化学学科知识的魅力,培养学生对化学知识本身的兴趣,而非使用化学知识的兴趣;通过变式训练,让学生体验获得知识、创造知识的成功喜悦。

4 思考与建议

认知负荷理论(CLT)重在提高复杂认知任务的学习效率,实际教学中应关注影响学生认知负荷的因素,尽可能减少不必要的认知负荷,以保证学生达到最大限度的发展水平。

4.1 重视学生的认知差异性

根据认知规律,不同阶段学生的工作记忆容量、认知能力、认知特点、认知结构均不同,相同阶段不同学生之间也存在差异。所以,化学教学需充分考虑学生的具体要求,针对性控制学生认知负荷。

4.2 关注认知负荷内部的变化

认知负荷产生于学生加工学习材料之时,但三种认知负荷之间的界限不明显。例如,同一学习过程中的内在认知负荷和关联认知负荷之间没有区别[14];增强初学者关联认知负荷的教学过程,可能会成为有经验的学生的外在认知负荷。对于不同的学习目标,认知负荷的种类可能不同,教学产生的影响也不同。

4.3 认知负荷总量应适中

三种认知负荷是相互叠加的。教学过程中,过低的认知负荷会导致认知容量资源的浪费,过高的认知负荷会阻碍学生的信息加工活动。所以,化学教学的理想模式是:学生的认知负荷分配适当、总量适中,以达满负荷工作状态。

参考文献:

[1][5] Fred Paas, Tamara van Gogand John Sweller. Cognitive Load Theory:New Conceptualizations, Specifications, and Integrated Research Perspectives [J]. Educational Psychology Review,2010,22(2):115~121.

[2][7]赵俊峰.解密学业负担学习过程中的认知负荷研究[M].北京:科学出版社,2011:45~46,55~56.

[3]庞维国.认知负荷理论及其教学涵义[J].当代教育科学,2011,(12):23~28.

[4] Graham Cooper. Research into Cognitive Load Theory and Instructional Designat UNSW. School of Education Studies [J]. The University of New South Wales,Sydney,Australia,1998:11.

[6] John Sweller. Element Interactivity and Intrinsic, Extraneous, and Germane Cognitive Load [J]. Educational Psychology Review,2010,22(2):123~138.

[8] Ton de Jong. Cognitive load theory, educational research, and instructional design:Some food for thought [J]. Instructional Science, 2010,38(2):105~134.

[9]施良方.学习论:学习心理学的理论与原理[M].北京:人民教育出版社,2000:221~225.

[10]吴先强,卫泽敏,祝炎等.基于认知负荷理论的高中化学必修教材调查研究[J].化学教学,2010,(7):31~35.

[11]唐剑岚,周莹.认知负荷理论及其研究的进展与思考[J].广西师范大学教育学报,2008,44(2):75~83.

[12] John Sweller. Element Interactivity and Intrinsic, Extraneous, and Germane Cognitive Load [J]. Educational Psychology Review, 2010,22(2):123~138.

[13]汪明,曹道平.基于认知负荷理论的有效教学设计研究[J].现代教育技术,2013,23(5):16~19.

[14] Chandler, P., & John Sweller. Cognitive load Theory and the Format of Instruction [J]. Cognition and Instruction,1991,8(4):293~332.